GX研修の必要性とは?カーボンニュートラル時代に企業がすべき対策

GX(グリーントランスフォーメーション)は、企業や社会が持続可能な成長を実現するための重要な概念です。

単なる環境対策ではなく、エネルギー供給の転換、技術革新、ビジネスモデルの変革を通じて、経済成長と脱炭素化の両立を目指します。

この変革を推進するには、GXに関する正しい知識と実践的なスキルを備えた人材の育成が不可欠です。

本記事では、GX研修の目的や企業における重要性、GXスキル標準(GXSS)に基づく教育プログラム、業界別の実施事例などを詳しく解説します。

製造業、小売業、建設業、運輸・物流業など、各分野のGX研修事例を通じて、実際のビジネス現場での応用方法を紹介。

さらに、GXとサステナビリティ研修の違いや、セミナー形式と集合研修の特徴を比較し、企業に最適な研修プログラムの選び方を提案します。

GX研修は、企業の競争力向上と環境負荷削減を同時に実現する鍵となります。

変革の時代に求められる人材を育成し、持続可能な未来を築くための第一歩を、本記事で学んでいきましょう。

GX研修の基礎知識

GXとは何か?

GX(グリーントランスフォーメーション)は、企業や社会の在り方を根本から変革し、持続可能な未来を実現するための取り組みです。

単なる環境対策ではなく、環境・経済・社会・技術のすべての側面を統合的に考え、脱炭素社会への移行を促進することを目的としています。

その実現には、エネルギー供給の転換、ビジネスモデルの変革、社会の行動変容、そして技術革新が不可欠です。

GXは、環境保護と経済成長を両立させる戦略であり、企業にとっては競争力の維持・向上に直結する重要な要素となっています。

内閣官房では、令和4年の7月27日の第一回から令和6年末までに14回のGX実行会議を行い、日本におけるGX戦略についての議論を重ねています。

▼参考:内閣官房 GX実行会議

環境の視点:脱炭素化と循環型社会の実現

GXの中心にあるのは、地球環境の保全です。特に温室効果ガス(GHG)の排出削減は喫緊の課題であり、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、社会全体での変革が求められています。

この実現には、単にCO₂の排出を減らすだけではなく、再生可能エネルギーの導入拡大、エネルギー効率の向上、資源循環型社会の構築など、多角的なアプローチが必要です。

例えば、エネルギー供給構造の転換として、化石燃料依存から脱却し、太陽光、風力、水素、バイオマスといったカーボンフリーなエネルギーを主力とするシステムへの移行が進められています。

また、CCUS(CO₂回収・利用・貯留)技術の発展により、大気中のCO₂を削減しつつ、新たな資源として活用する試みも加速しています。

資源循環の観点では、リユース・リサイクルの推進、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現が鍵を握ります。

従来の「作る・使う・捨てる」という直線型の経済モデルを脱却し、廃棄物を資源として再利用する社会構造への移行が求められています。

経済の視点:環境対応を成長戦略へ

これまで環境対策は「コスト」と捉えられることが多かったものの、GXの考え方では、環境対応こそが新たな経済成長の原動力となるという発想が根底にあります。

GXの推進は、企業の競争力向上、投資の拡大、新たな市場の創出につながる可能性を秘めています。

たとえば、グリーンファイナンスの活用により、環境配慮型事業への資金調達が容易になり、企業のGX投資を加速させています。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大により、GXに積極的な企業ほど市場価値が高まり、投資家の関心を集める傾向が強まっています。

企業経営の面では、GXに対応しない企業は市場競争から取り残されるリスクもあります。

特に、EUが導入を進める炭素国境調整メカニズム(CBAM)などの国際的な炭素規制により、環境負荷の高い製品は競争力を失う可能性があります。

つまり、GX対応は単なる企業の社会的責任(CSR)ではなく、事業継続のための戦略的必須要件となりつつあるのです。

社会の視点:行動変容と公正な移行

GXは、企業や政府だけでなく、社会全体の行動変容を促す取り組みでもあります。

企業が環境配慮型の製品やサービスを提供するだけでは不十分であり、消費者の意識改革も不可欠です。

例えば、サステナブルな消費行動を推奨するためには、環境に配慮した製品の選択肢を増やすだけでなく、適切な情報提供やインセンティブ制度の導入も必要となります。

また、 Just Transition(公正な移行)の視点も重要です。

GXの推進によって、化石燃料産業などの一部の業界では雇用の喪失が懸念されます。

しかし、GXは雇用創出の機会でもあり、再生可能エネルギー産業や環境技術分野では新たな雇用が生まれると期待されています。

これを円滑に進めるためには、政府と企業が協力し、労働者のスキル転換支援、職業訓練プログラムの拡充などを進めることが求められます。

技術の視点:GXを支えるイノベーション

GXの推進には、技術革新が不可欠です。再生可能エネルギーの導入拡大、省エネルギー技術の向上、CO₂回収・利用・貯留(CCUS)、水素エネルギーの活用など、多くの技術がGXを支えています。

さらに、GXの進展にはデジタル技術との融合も欠かせません。

AIやIoTを活用したエネルギーマネジメント、スマートグリッドの構築による電力供給の最適化、ブロックチェーンを活用したカーボンクレジット取引の透明性向上などがその例です。

これらの技術が連携することで、GXの実現スピードを加速させることができます。

GXは、もはや「環境対策」の枠を超え、経済成長戦略の中心となる概念へと進化しています。

企業にとってGXは、持続可能な経営を実現するための必須要素であり、単に環境負荷を減らすだけではなく、事業価値を向上させ、国際競争力を強化することにもつながります。

GXは単なる一過性のトレンドではなく、未来の社会と経済を形作る変革の流れです。

この変革の波を先取りし、積極的に取り組むことが、企業や社会にとって持続可能な成長を実現する鍵となります。

▼出典:経済産業省 我が国のグリーントランスフォーメーション政策

GX研修の目的と重要性

GX(グリーントランスフォーメーション)研修は、企業や社会が脱炭素社会への移行を加速させるために必要な知識とスキルを体系的に習得する場です。

環境問題への対応が企業の競争力に直結する時代において、単なる環境教育にとどまらず、経済的価値と環境的価値の両立を実現する人材を育成することが研修の目的となります。

現代のビジネス環境では、気候変動対策やサステナビリティが企業戦略の中心に据えられつつあり、GXの推進は単なる規制対応ではなく、新たな市場機会の創出や企業価値の向上に直結します。

そのため、研修では、環境・経済・社会・技術の四つの視点からGXを多角的に学び、組織全体でGXを実践できるリーダーシップと戦略的思考を養うことを目指します。

環境省では脱炭素アドバイザー資格制度を推進しており、GX人材の育成を進めてます。

企業単位でGX研修を行う代わりに、全社での資格獲得を推進している企業もあります。

GX研修とサステナビリティ研修の違い

どちらも環境に関連するものではありますが、焦点の当て方や対象範囲、実践的な内容に明確な違いがあります。

GX研修は脱炭素に特化した実務的な知識とスキルを提供し、一方のサステナビリティ研修は、持続可能な社会の実現を目指す包括的な視点を養うものです。

これらの違いを理解することで、企業の目的に応じた適切な研修を選択することができます。

研修の本質的な違い

GX研修の最大の特徴は、脱炭素社会への移行に特化し、企業が直面する気候変動対策やエネルギー転換に関する具体的な戦略と技術を学ぶことにあります。

温室効果ガス(GHG)排出量の削減や、再生可能エネルギーの活用、CCUS(CO₂回収・利用・貯留)技術の導入、カーボンクレジットの活用など、環境負荷を直接的に低減する手法が中心となります。

一方、サステナビリティ研修は、持続可能性をより広範に捉え、環境・社会・経済の三つの視点から企業経営のあり方を考えることを目的としています。

環境課題だけでなく、人権や労働環境、地域社会との共生、多様性(ダイバーシティ&インクルージョン)、サステナブル調達、ESG投資といった社会的・経済的側面も含め、企業の長期的な成長戦略としてのサステナビリティを学ぶことが特徴です。

研修の目的とアプローチの違い

GX研修の目的は、企業が脱炭素戦略を実行するための具体的な知識とスキルを強化し、環境負荷を削減する実践的なアクションを推進できる人材を育成することにあります。

企業は気候変動対策として排出量削減の義務を負うだけでなく、それを競争力向上の機会として活用することが求められています。

そのため、GX研修では、エネルギー転換や炭素削減技術の導入方法、国際的な規制対応(EU CBAM、カーボンプライシングなど)、脱炭素ビジネスの構築方法など、環境経営の実務的な要素が重視されます。

一方で、サステナビリティ研修は、企業全体の持続可能な経営のあり方を理解し、組織文化の変革を促すことを目的としています。

短期的な環境対策にとどまらず、社会課題の解決を経営戦略に組み込むための考え方を養います。

たとえば、SDGsやESGの視点を経営に取り入れる方法、サプライチェーンの透明性確保、ステークホルダーとの対話などが含まれ、長期的な企業価値の向上を目指す内容が中心となります。

対象者の違い

GX研修は、環境対策やエネルギー転換を直接担当する部門の従業員や経営層が主な対象となります。

特に、環境管理部門、事業戦略部門、サプライチェーンマネジメント、製造・エネルギー管理部門など、脱炭素の実務に携わる専門職に向けたプログラムが多くなっています。

一方、サステナビリティ研修は、企業のすべての従業員を対象とし、経営層から一般社員まで幅広い層に向けたプログラムが提供されることが一般的です。

特に、経営層向けには、サステナビリティ経営のための意思決定や戦略策定に関する内容が含まれ、一般従業員向けには、日常業務における持続可能性の考え方や具体的な実践方法について学ぶ機会が提供されます。

研修内容の違い

GX研修の主な内容

- 気候変動と脱炭素の基本原則

- CO₂排出量の算定と削減手法(スコープ1・2・3)

- 再生可能エネルギーとカーボンニュートラルの実現

- CCUS技術とカーボンクレジット市場の活用

- 国際的な環境規制(EU CSRD、カーボンプライシング)

- 脱炭素経営の戦略と実践事例

サステナビリティ研修の主な内容

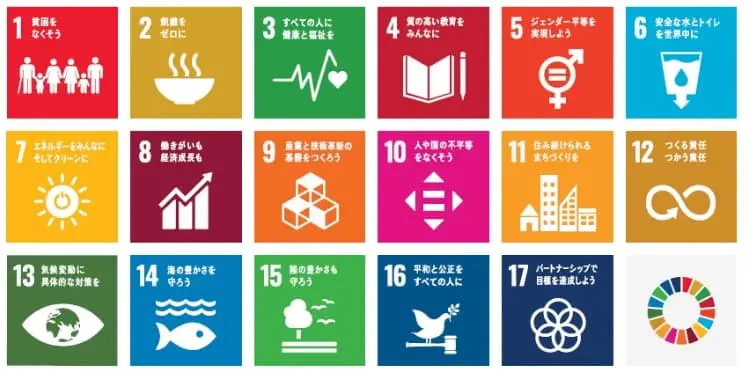

- ESG経営の重要性と基本概念

- SDGsと企業の役割

- ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)と組織文化

- ステークホルダーとの対話とリスクマネジメント

- 人権・労働環境の改善(サプライチェーン管理)

- サステナブルファイナンスと企業の長期的成長戦略

どちらの研修を選ぶべきか

企業の目的や課題によって、GX研修とサステナビリティ研修のどちらを選ぶべきかが変わります。

- GX研修は、脱炭素戦略を具体的に進め、環境負荷を削減しながら競争力を向上させたい企業に適しています。

- サステナビリティ研修は、企業全体の持続可能性を向上させ、社会・経済・環境のバランスを考えた経営を推進したい企業に適しています。

また、多くの企業ではGXとサステナビリティの両方を推進する必要があるため、部門ごとに適切な研修を導入し、全社的に統合的なアプローチをとることが重要です。

GXとサステナビリティの両輪をうまく回すことで、企業は持続可能な競争力を確保し、長期的な価値創造を実現することができます。

GX研修プログラムの特徴

セミナー形式と集合研修の違い

「セミナー形式」と「集合研修」 は、学習の進め方や目的、効果において大きな違いがあります。

どちらの形式が適しているかは、企業の目的や研修の対象者、求められるスキルのレベルによって異なります。それぞれの特徴を理解し、最適な学習方法を選択することが重要です。

◆セミナー形式:効率的な知識習得を重視

セミナー形式のGX研修は、講師が一方向的に知識を伝える講義型の研修 です。

主に、GXに関する基礎的な概念や最新の環境規制、技術動向などを体系的に学ぶ場として設計されています。

この形式の最大のメリットは、短時間で多くの参加者に統一的な情報を提供できる点 です。GXは急速に変化する分野であり、新たな規制や技術の進展を迅速に把握することが求められます。

セミナー形式では、専門家による講演や事例紹介を通じて、最新のGX動向や企業が取るべき対応策を網羅的に学ぶこと ができます。

また、セミナーはオンラインでも開催されることが多く、場所や時間の制約を受けにくいため、企業の多くの従業員が参加しやすい という利点があります。

例えば、環境部門の担当者だけでなく、経営層や事業部門の関係者などが短時間でGXの基本を学び、企業全体の理解を深めるのに適しています。

しかしながら、セミナー形式は、参加者同士の意見交換や実践的なスキルの習得には向いていない というデメリットもあります。

講師からの情報提供が主となるため、受講者が実際の業務に応用するためには、追加の学習機会や個別のコンサルティングが必要になることが多いです。

◆集合研修:実践的なスキル習得と戦略立案の強化

集合研修は、参加者同士の双方向的なコミュニケーションを重視し、実践的なワークショップやグループディスカッションを通じて学習を進める形式 です。

単なる知識のインプットにとどまらず、自社の課題に即したGX戦略の立案や実行計画の策定を行うこと が可能になります。

この形式の最大の特長は、GXの取り組みを現場レベルで落とし込み、具体的な解決策を導き出すことができる点 です。

例えば、GX推進における企業の課題をグループで議論し、どのようなアクションプランを立てるべきかを検討することで、実務に直結する学びを得られます。

また、集合研修では、GXに関連するケーススタディを用いて、実際の企業の成功事例や失敗事例を分析することが一般的 です。

これにより、自社のGX戦略をどのように最適化すべきかを深く理解することができます。

さらに、異なる部門や企業の参加者と意見を交わすことで、多様な視点からGXの課題を捉え、新たなアイデアや解決策を生み出す機会 も得られます。

ただし、集合研修は一般的に複数日にわたって実施されることが多く、業務への影響や参加者の負担が大きくなる 可能性があります。

また、参加人数が限られるため、全社員向けのGX教育としては適さない ケースもあります。費用面でも、企業ごとのカスタマイズが可能な分、コストが高くなりやすい という側面があります。

◆コストと実施のしやすさ

コスト面でも、セミナー形式と集合研修には違いがあります。

セミナー形式は、1人当たりの費用を抑えつつ、多くの従業員に一律の知識を提供できる ため、GXの基礎教育や社内全体の意識向上を目的とする場合に適しています。

一方、集合研修は、参加人数が限られる分、比較的高コストになる ものの、企業ごとにカスタマイズが可能であり、より実践的な学習ができます。

特に、GXを事業戦略に組み込む際の具体的なアクションプランを策定する研修として実施する場合、費用対効果が高く、企業のGX推進に直結しやすい というメリットがあります。

◆どちららの形式を選ぶべきか

- GXの基本知識を短時間で効率的に学び、最新情報をキャッチアップしたい場合はセミナー形式が最適 です。

- GXを自社の戦略に組み込み、具体的な施策を検討し、実践的なスキルを習得したい場合は集合研修が有効 です。

企業の目的や研修対象者のニーズに応じて、セミナー形式と集合研修を組み合わせることで、より効果的なGX教育プログラムを構築することが可能です。

それぞれの特長を理解し、最適な研修手法を選択することが、GX推進の成功につながる鍵となるでしょう。

GXリーグのGXスキル標準に基づく教育内容

GXスキル標準(GXSS)は、企業や社会が脱炭素化を推進し、グリーントランスフォーメーション(GX)を実現するために必要な人材育成の基準を定めたものです。

GXを成功させるためには、環境負荷の低減だけでなく、経済成長や社会全体の持続可能性を考慮した戦略が求められます。

そのため、GXSSに基づく教育は、単なる環境教育にとどまらず、ビジネスの変革や技術革新、組織全体でのGX推進をリードできる人材を育成すること を目的としています。

本スキル標準に基づく教育では、GXに関する基本的な理解から、実務レベルでの応用までをカバー し、企業や自治体などの組織がGX戦略を実行するための知識とスキルを体系的に習得することが可能です。

▼出典:GXスキル標準(GXSS)

1. GXの基本概念と背景の理解

GXスキル標準に基づく教育の第一歩は、GXの意義や目的、背景となる社会課題の理解です。これは、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを正しく認識し、企業や組織が果たすべき役割を明確にするために不可欠です。

具体的には、気候変動の科学的メカニズムや温室効果ガス(GHG)の排出が環境や経済に与える影響 を学びます。

さらに、GXが求められる背景として、パリ協定の目標や日本政府の2050年カーボンニュートラル宣言、企業の環境経営に対する投資家の期待(ESG投資) などがどのように関連しているのかを理解します。

この基礎をしっかりと押さえることで、企業活動におけるGXの必要性を経営レベルから現場レベルまで共有し、具体的な施策の方向性を定める準備が整います。

2. GXに関する政策・規制・市場動向の把握

GXを実現するためには、国内外の政策・規制、ならびに市場の動向を的確に捉えること が求められます。

GXSSに基づく教育では、企業が対応すべき法規制や国際的な枠組みについて学び、適切な戦略立案ができる能力を養います。

例えば、以下のようなトピックが扱われます:

- 炭素国境調整メカニズム(CBAM) を含むEUの環境政策

- 日本国内のGX実行戦略(GXリーグ、GX経済移行債など)

- カーボンプライシングの仕組み(炭素税、排出量取引制度など)

- 再生可能エネルギーの普及政策と補助金制度

- 企業の情報開示義務(TCFD、SBT、CDPなど)とその対応策

こうした規制や市場の変化を踏まえ、企業がGX戦略を適切に策定し、ビジネス機会として活かす方法を考えることが重要です。

3. GXを推進するための技術知識

GXを実現するためには、脱炭素技術や環境負荷低減技術の理解と活用 が不可欠です。GXSSに基づく教育では、以下のような技術に関する知識を深めます。

(1) 再生可能エネルギーの活用

GXの柱となる太陽光発電、風力発電、水素・アンモニア利用、バイオマス発電 などの技術的特徴や、導入における課題と解決策を学びます。

また、企業が自社のエネルギー利用を脱炭素化するための施策として、PPA(電力購入契約)やグリーン電力証書の活用 についても理解を深めます。

(2) エネルギー効率化と電化

GXの推進には、省エネルギー技術の活用や電化によるエネルギー構造の最適化 も重要です。例えば、高効率なヒートポンプ技術、スマートグリッドの導入、電動車(EV)や蓄電池技術などについて学びます。

(3) カーボンニュートラル技術(CCUS・DAC)

二酸化炭素を回収・利用・貯留(CCUS)する技術や、大気中のCO₂を直接回収する技術(DAC)の最新動向と、企業への適用可能性について理解を深めます。

4. GX戦略の立案と実行

GXSSに基づく教育では、単なる知識の習得にとどまらず、実際に企業や組織がGX戦略を立案し、実行するスキルを身につけること を重視します。

具体的には、以下のような実践的なトレーニングが含まれます:

- 自社のGHG排出量の算定と削減計画の策定

- GX推進に向けた投資計画とコスト分析

- サプライチェーン全体でのGX対応(Scope3対応)

- GXを機会と捉えた新規事業の創出(グリーンビジネス)

- ステークホルダーとの対話(投資家、顧客、行政との関係構築)

特に、GXの実行計画を財務・経営戦略と結びつける力 を養うことが重要です。

単に技術導入を進めるのではなく、投資対効果を考慮しながら、企業の競争力向上につなげる戦略策定が求められます。

5. 組織内でのGX推進力の強化

GXは単独の部署だけで完結するものではなく、企業全体の協力が必要な取り組み です。

そのため、GXSSに基づく教育では、組織内でGXを推進するためのマネジメント力や、社内外の関係者を巻き込むコミュニケーションスキル を磨くことにも重点が置かれます。

たとえば:

- 経営層向けには、GX経営の重要性とリーダーシップの発揮

- 環境担当者向けには、社内のGX推進体制の構築と社内教育

- 現場担当者向けには、日常業務におけるGXの実践

このように、組織の各レベルでGXに取り組む力を養うことで、企業全体としてのGX推進力を高めることができます。

▼出典:GXスキル標準(GXSS)

GX研修の具体的な実施例

GX(グリーントランスフォーメーション)研修は、企業が脱炭素社会へ移行するための戦略や技術を習得し、持続可能なビジネスモデルを構築するための重要なプログラムです。

各業界の特性に応じて異なる研修が実施されており、環境負荷削減に向けた実践的なアプローチが求められています。

1. 製造業:エネルギー効率向上と排出削減を目指す実践研修

製造業におけるGX研修は、工場のエネルギー使用量の最適化と排出削減 に重点を置いた実践的なプログラムが特徴です。

例えば、ある製造業では、3日間の集中プログラム を実施しています。

- 1日目 は座学を中心に、カーボンニュートラルの基礎知識、Scope1・2・3の概念理解、国内外の環境規制の動向 について学びます。

- 2日目 は、実際の工場データを用いて、エネルギー使用量の分析や削減シミュレーション を実施。省エネ対策や再生可能エネルギー導入の可能性を検討します。

- 3日目 には、各部門の担当者がチームを組み、自社の環境戦略の立案とプレゼンテーション を行い、具体的なGXアクションプランを策定します。

この研修を通じて、従業員はGXの概念を理論的に理解するだけでなく、自社の課題を踏まえた実践的な解決策を導き出すスキル を身につけます。

2. 小売業:店舗運営の脱炭素化と環境意識向上を目指す研修

小売業では、店舗運営におけるエネルギー効率化と廃棄物削減 に焦点を当てた研修が実施されています。

ある大手スーパーでは、店舗マネージャー向けのGX研修を導入。

- 店舗のエネルギー消費の現状を把握し、省エネ設備の運用最適化 を学びます。

- 食品ロス削減の具体的な手法 や、環境配慮型商品の仕入れ基準についても検討。

- 実践編では、環境配慮型商品の提案方法や、顧客向けの環境コミュニケーション についてロールプレイングを行い、店舗スタッフがGXの重要性を顧客と共有できるスキルを養います。

この研修は、環境配慮型の店舗運営を実現し、消費者とともにGXを推進する新たなビジネスモデルの構築 に役立っています。

3. 建設業:持続可能な建築とエネルギー効率化の研修

建設業では、建築現場での省エネ・省資源化の実践に重点を置いた研修 が行われています。

ある建設会社では、GXに対応した研修プログラムを導入。

- 環境配慮型建材の選定基準や、建設廃棄物の削減手法 を学びます。

- 再生可能エネルギー設備の施工技術 についての実習を通じ、エネルギー効率の高い建築方法を習得。

- 実際の建設現場での省エネ診断演習 を行い、現場でのGX対策を実践的に学びます。

この研修により、施工現場での環境負荷低減を推進し、持続可能な建築設計の実現に貢献 しています。

4. 運輸・物流業:低炭素輸送の実現とエネルギー効率化研修

運輸・物流業では、燃料使用の最適化と低炭素輸送の実現 を目的とした研修が実施されています。

事例:大手物流企業のGX研修

ある大手物流企業では、ドライバーと管理職向けのGX研修を実施。

- 基礎研修 では、輸送業界におけるGXの重要性、CO₂排出量の算定方法、燃費向上のための運転技術を学習。

- 実践研修 では、エコドライブシミュレーションを実施し、運転方法による燃料消費の違いを体験。

- マネジメント層向け には、電動トラックや水素燃料車の導入計画、サプライチェーン全体でのGX対応策を検討するワークショップを開催。

この研修により、CO₂排出量削減とコスト削減を両立する輸送戦略 を推進する人材が育成されています。

共通するポイント

これらのGX研修に共通する特徴として、座学による知識習得と実践的なワークショップを組み合わせたブレンド型の学習アプローチ が採用されています。

また、業界特有の課題にフォーカスしながらも、サプライチェーン全体の視点を取り入れること で、より包括的なGX推進が可能となっています。

研修の効果測定においては、単なる理解度テストにとどまらず、実際の業務改善提案や環境施策の立案 など、実践的なアウトプットが求められる傾向が強まっています。

企業ごとのGX課題に応じたカスタマイズ研修が増えており、GXをビジネス戦略に組み込むスキル を身につけることが重要視されています。

GX研修は、企業の競争力向上と持続可能な社会の実現を両立させるための重要なステップとなっており、今後さらに進化が求められる分野となるでしょう。

▼研修についての無料相談はこちら