人工光合成とは?太陽光とCO₂で燃料をつくる未来の脱炭素戦略

脱炭素移行が加速するいま、再エネだけでは賄いきれない「変動」と「貯蔵」の壁が課題です。

そこで注目されるのが、CO₂と水を太陽光で資源化する人工光合成。排出を「負債」から「原料」へ変える発想は、産業の設計図そのものを塗り替えます。

一方で、技術の成熟度やコスト、制度整備の現実はどうか――何がどこまで進み、いつ商用化が見込めるのか。

情報は広範で断片的です。

課題は、変換効率・選択性・耐久・コスト、そしてサプライチェーン設計。

本記事は、環境省の検討会と最新ロードマップ、NEDO・AIST・企業の情報を踏まえ、仕組み(太陽光×水×CO₂)、光触媒/電解の要点、国内外の研究・事業化、トヨタや三菱ケミカルの動き、そして2030→2035→2040の実装マイルストーンまでを一望できるよう整理しました。

2025年9月時点の日本の方針では、2030にCO₂電解が先行、2035に光触媒・光電極でH₂実装、2040に共電解でC2+化学品へ拡張という段階設計が示されています。

標準化や需要創出、オフテイカー連携といった制度面の進め方も併せて解説します。

2040年代の「炭素循環インフラ」を見据え、いま何を準備すべきか――その道筋を網羅的に解説します。

▼参考:「人工光合成の早期社会実装に向けた取組加速化に関する検討会(第1回)」の開催について

人工光合成とは?

人工光合成とは、自然界の植物が行う光合成の原理を人工的に再現し、太陽光と二酸化炭素(CO₂)から燃料や化学物質を合成する技術です。

地球温暖化の原因とされるCO₂を資源として再利用するこの技術は、脱炭素社会の鍵を握る次世代エネルギーソリューションとして世界中で注目されています。

本技術の開発には、光化学、材料科学、触媒化学などの高度な知見が集約されており、産官学が連携して研究を進めています。

日本では、経済産業省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)による支援のもと、企業や大学が実証研究を進めており、国家プロジェクトとしても推進されています。

🌞 人工光合成の仕組み

人工光合成の基本的な仕組みは、大きく分けて以下の2ステップで構成されます。

- 光による水の分解(酸素発生反応)

光エネルギーを使って水(H₂O)を酸素(O₂)と水素(H₂)または電子・陽子に分解する。これは、自然の光合成における光化学系IIの役割に対応しています。 - CO₂の還元反応(燃料合成)

分解された電子や水素を用いて、CO₂をメタン、メタノール、ギ酸、一酸化炭素(CO)などのエネルギー源に変換する。

これにより、「太陽光+CO₂+水」からカーボンニュートラルな合成燃料を製造できるのです。

このプロセスを高効率かつ安定的に実現するために、光触媒や電極材料、反応制御技術の開発が不可欠です。

▼出典:太陽とCO2で化学品をつくる「人工光合成」、今どこまで進んでる?

🌱 光合成との違い

自然界の植物が行う光合成と人工光合成には、以下のような違いがあります。

| 項目 | 植物の光合成 | 人工光合成 |

|---|---|---|

| エネルギー源 | 太陽光 | 太陽光または人工光源 |

| 主な生成物 | グルコース(糖) | メタノール、CO、一酸化炭素、ギ酸など |

| 効率 | 低い(約1〜2%) | 将来的に10%以上を目指す研究あり |

| 反応環境 | 葉緑体・生体内酵素 | 反応器・光触媒・電極など |

つまり、自然の光合成は食物連鎖を支える生命維持システムであるのに対し、人工光合成はエネルギーと炭素資源の再生システムとして機能します。

目的も産物も異なる点がポイントです。

🔬 光触媒の役割

人工光合成の中核を担うのが「光触媒」です。

これは、光エネルギーを受けて化学反応を促進する特殊な材料であり、水分解やCO₂の還元において不可欠な存在です。

代表的な光触媒には酸化チタン(TiO₂)や窒化炭化タンタル(Ta₃N₅)などがあり、これらは太陽光のエネルギーを効率よく電子と正孔に変換する能力を持ちます。

現在では、可視光に反応する新しい光触媒の開発が活発に行われており、人工光合成の実用化に向けた最大の技術的焦点となっています。

また、光触媒の性能は、構造制御(ナノ構造化)、表面修飾、導電性材料との複合化によって最適化されます。

どのような光触媒を使うかで、反応効率や生成物の種類が大きく変わるため、材料開発はこの分野の最先端研究の中心的テーマです。

▼出典:三菱ケミカルグループ 人工光合成~CO₂を資源に変える夢の技術~

人工光合成の実用化について

🔬 現在の技術と企業の取り組み

人工光合成は、理論上の可能性から徐々に実証フェーズに移行しつつあります。

主な焦点は、CO₂をメタノールやギ酸などの燃料に変換する反応系の効率化、スケーラビリティ(拡張可能性)、そしてコストの最適化です。

特に注目されているのが、光電気化学セル(PEC)と呼ばれる仕組みです。

これは太陽光で生成した電子を電極からCO₂還元反応へと導くことで、高効率な資源変換を行う技術です。

実験室レベルでは一定の成果が出ており、ラボスケールでCOやギ酸の合成に成功するケースが増えています。

▼参考:水質変換工学研究室 人工光合成・生物電気化学反応による環境に優しい有価物合成システムの開発

日本国内でも、産業技術総合研究所(AIST)や京都大学などの研究機関が、光触媒や電極材料の開発に取り組んでいます。

一方、民間企業では人工光合成の事業化を視野に入れたコンソーシアム形成やパイロット設備の導入も進行中です。

▼参考:産総研マガジン 再エネ社会構築のための新たな選択肢「人工光合成」多様な反応のハイブリッドで早期実用化へ

🚗 トヨタや三菱ケミカルのプロジェクト

日本の中でも、特に注目されているのがトヨタと三菱ケミカルによる取り組みです。

▸ トヨタグループの挑戦

トヨタは「CO₂を資源に変える」未来構想の一環として、水素とCO₂からメタンを合成する人工光合成システムの研究に着手しています。

太陽光を活用し、CO₂を再資源化して燃料や合成ガスをつくることを目指し、研究機関や素材メーカーとの連携を強化。

水素車と組み合わせたエネルギー循環型の社会モデルを描いており、2020年代後半には実用化を想定した実証実験も予定されています。

▼出典:株式会社豊田中央研究所 実用サイズの人工光合成で植物の太陽光変換効率を超える

▸ 三菱ケミカルのアプローチ

三菱ケミカルは、NEDOの支援を受けながら酸化物半導体を用いた高効率光触媒の開発に注力。

太陽光だけでCO₂を有機化合物に変換できるシステムの構築を進めており、研究開発拠点を国内外に設置しています。

また、生成物を化学原料として再利用する「カーボンリサイクル型素材循環モデル」の構想も掲げ、脱炭素だけでなく資源循環の面でも広がりを見せています。

これらの取り組みは、単なる実験レベルに留まらず、商業化と社会実装を見据えた長期プロジェクトとして評価されています。

▼出典:三菱ケミカル株式会社 実施プロジェクト名:人工光合成型化学原料製造事業化開発 ① グリーン水素(人工光合成)等からの 化学原料製造技術の開発・実証 ② CO2からの基礎化学品製造技術の開発・実証

🌐 世界の研究動向と日本の立ち位置

人工光合成の研究開発は、米国・欧州・中国などで国家戦略として展開されており、競争は激化しています。

▸ 世界の動き

- 米国では、カリフォルニア工科大学(Caltech)を中心に、光電気化学セルとナノ触媒の高度化に取り組むプロジェクトが進行。

DARPAやDOE(エネルギー省)が資金を支援。 - EUでは「Sun-to-Liquid」プロジェクトが、太陽光から液体燃料を生成する技術の商用化を目指しています。

- 中国では国家主導のもと、CO₂からエタノールや化学品を合成する研究が盛んで、特許出願数では世界トップクラス。

▸ 日本の立ち位置

日本は、光触媒の基礎研究では世界でも屈指の技術力を誇ります。

酸化チタンや窒化物半導体などの材料開発に強みがあり、特に可視光応答型触媒の研究では世界的なリーダーです。

ただし、実用化に向けたスケールアップとコスト最適化では、海外に先行されつつあるという見方もあります。

そのため、今後は産学官の連携と技術の統合力が、日本の競争力を保つ鍵となります。

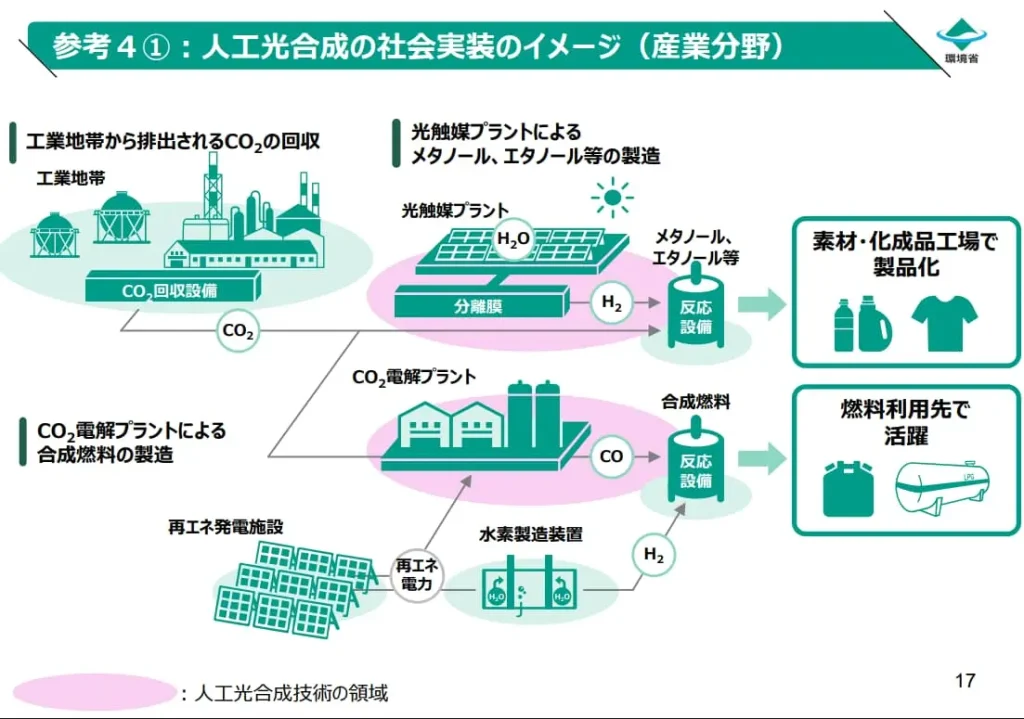

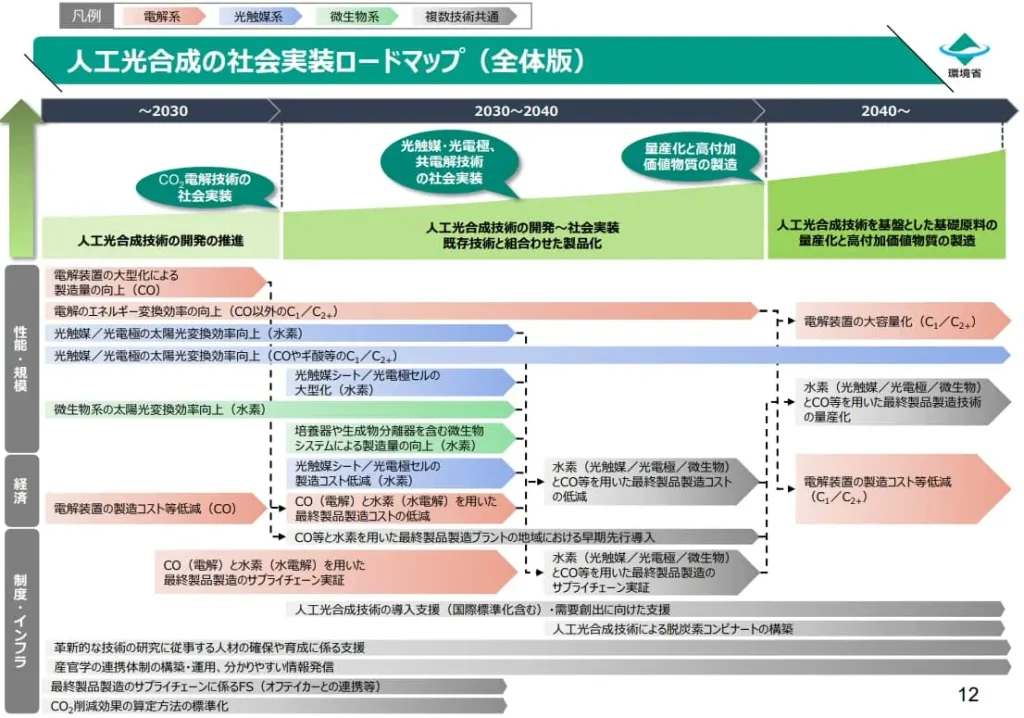

環境省人口光合成ロードマップについて

日本の公式ロードマップは、2030年にCO₂電解の社会実装、2035年に光触媒・光電極で水素の社会実装、2040年に共電解で最終製品(C2+等)の本格製造と量産化へと段階的に進める設計です。

技術開発と並行して、国際標準化・需要創出支援・オフテイカー連携など制度・サプライチェーン実証を重ね、産業実装を定着させます。

2030|CO₂電解の社会実装が先行

まずCO₂電解が商用導入域に到達します。

高電流密度・変換効率・耐久の目標達成に加え、再エネ変動への追従と部材の低コスト化を前提に、COなどC1系生成物の実装と既存技術の組み合わせによる製品化を進めます。

2035|光触媒・光電極でH₂を社会実装

次に光触媒/光電極による水素製造が社会実装段階へ。

太陽光変換効率の向上・大型モジュール化・耐久性改善を進めつつ、CO(電解)×H₂(光触媒・光電極/水電解)で一貫製造の実証を広げ、地域分散型のH₂供給モデルも検証します。

2040|共電解で高付加価値物質を量産

仕上げは共電解と選択性向上により、C2+高付加価値化学品まで対象を拡大。

電解・光触媒・光電極を組み合わせ、基礎原料の量産化と最終製品の本格製造を実現し、制度整備・需要創出策と一体で“社会実装の定着”を図ります。

人口光合成のメリットとデメリットや課題

🌱 環境への利点

人工光合成が注目される最大の理由は、地球温暖化の原因であるCO₂を「排出源」ではなく「資源」として活用できる点にあります。

従来、CO₂は排出後に回収・貯留(CCS)するか、削減するしかない対象でしたが、人工光合成ではCO₂を炭素源として燃料や化学原料に再変換できます。

これにより実現が期待される環境上のメリットは以下のとおりです:

- 大気中CO₂濃度の削減:排出されたCO₂を回収し、再資源化することで、炭素循環のループを閉じる。

- 再生可能エネルギーとの親和性:太陽光などの再生可能エネルギーを活用するため、化石燃料に依存せずクリーンなプロセスが可能。

- 土壌や水資源への負荷が小さい:植物の光合成のように農地や灌漑を必要とせず、土地利用を最小限に抑えたCO₂吸収手段となる可能性がある。

- エネルギー貯蔵手段としての有望性:人工光合成で得られる燃料(例:メタノール)は、太陽光の不安定性を補うエネルギーキャリアとして機能する。

これらの利点により、人工光合成は「脱炭素社会と循環経済をつなぐ戦略技術」として国際的にも評価が高まっています。

🔧 技術的な問題点とその解決策

一方で、人工光合成の実用化に向けては複雑で本質的な技術課題が多く残されています。

主な技術的課題

- 低い変換効率

現在の光触媒や電極の多くは、太陽光から燃料へのエネルギー変換効率が1〜2%程度と、商用化には不十分です。 - 生成物の制御が難しい

CO₂を還元する際にメタノール、ギ酸、COなど複数の生成物が混在しやすく、目的物質の選択性や純度が安定しないことが課題です。 - 材料の劣化と安定性の問題

光触媒や半導体材料が長時間の光照射や化学反応に耐えられず、性能が劣化しやすいという実用上の課題もあります。

解決に向けたアプローチ

- ナノ構造触媒の開発:反応活性を高め、選択性を向上させる。

- 分子触媒と電極材料の融合:酵素的な高精度制御と工業的安定性を兼ね備えたハイブリッドシステムを設計。

- AIや機械学習を用いた材料探索:無数の組み合わせの中から最適な材料を高速に絞り込む動きも加速中。

これらの技術開発は、日本の大学・研究所や民間企業に加え、海外の国家研究機関でも集中的に進められており、将来的なブレイクスルーに期待が集まっています。

💰 コストと効率性の課題

商用化への最終的な壁として大きいのが経済性とエネルギーバランスの問題です。

コスト構造の課題

- 装置・材料コスト:高性能な光触媒や電極、反応器の製造に高度な技術と高コストがかかる。

- CO₂回収コスト:人工光合成に使用するCO₂は、大気中から直接回収する場合(DAC)にはエネルギーとコストが膨大になる。

- エネルギー収支:太陽光→化学燃料というプロセスで、投入エネルギーが生成燃料の熱量を上回るリスクがある。

経済化に向けた戦略

- スケールメリットの追求:パイロット設備からメガスケールへの拡張によって製造コストを低減。

- 副生成物の有効活用:酸素や水素など、過程で生じる副産物を再利用して全体の収益性を高める。

- 再エネコストの低下との連携:太陽光・風力のコスト低下により、システム全体のエネルギー単価を下げる。

現時点ではコスト的に競争力があるとは言いがたいものの、長期的に見れば再エネの普及と連携し、コスト最適化が進む可能性が高いと考えられています。

人工光合成の将来性

🌞 2040年のビジョン

2040年は、パリ協定の中間マイルストーンである2030年の脱炭素加速期を経た後、本格的なカーボンニュートラル定着社会への移行期にあたります。

この時期、人工光合成は「温室効果ガス削減手段」から「炭素循環インフラ」へと役割をシフトしていると想定されます。

▸ 想定される技術的な進展

- エネルギー変換効率の10%超え:研究者が目標として掲げる変換効率10%以上が現実化すれば、化石燃料と遜色ない競争力を持つ合成燃料が大量生産可能に。

- 分散型生産システムの構築:都市部や再エネ拠点など、場所を問わず小規模反応器でCO₂を再資源化する「分散型炭素リサイクル社会」が形成される可能性。

- 直接空気回収(DAC)との統合:大気中からのCO₂回収技術と組み合わさることで、「排出ゼロ」ではなく「排出マイナス」への実現性が高まる。

このような進展により、2040年には人工光合成が再生可能エネルギーと並ぶ「基幹的炭素処理技術」として位置づけられることが予測されます。

🌍 社会への影響と国際的期待

人工光合成は、単なる環境技術にとどまらず、エネルギー安全保障・資源戦略・気候外交にまで波及する、地政学的インパクトのある技術です。

▸ 社会への影響

- エネルギーの地産地消化:従来の化石燃料のように「採って輸送する」ではなく、「その場でCO₂と太陽光から生成する」ことが可能に。

これにより、エネルギーの地政学的リスクを軽減。 - カーボンネガティブ産業の創出:人工光合成によって生まれる合成燃料や化学品を軸に、炭素を排出しないどころか吸収する新しい産業群が形成される可能性。

- 雇用と産業構造の転換:従来の石油精製・ガス供給産業から、触媒開発、CO₂回収、燃料合成などのグリーンテック産業への人材移動が進む。

▸ 国際的期待

- 脱炭素外交のカード:日本は光触媒や材料技術で強みを持つことから、技術移転や共同研究による国際貢献が期待されています。

- グリーン水素との競争と連携:人工光合成は「太陽光から水素を経ずに燃料を作る」ルートであり、水素社会のシナリオと共存または競合関係にあります。

- 国連やIEA(国際エネルギー機関)でも注目:人工光合成は「Negative Emission Technologies(NETs)」の一つとして分類され、将来的に国際的な排出削減目標の中核技術となる可能性も指摘されています。

▼出典:次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?

まとめ

人工光合成は、太陽光とCO₂、水を使って燃料や化学物質を合成する次世代技術であり、脱炭素社会の鍵を握る革新技術として注目されています。

自然界の光合成を模倣しつつ、より効率的なエネルギー転換と炭素循環を目指すこの技術は、国内外の研究機関・企業によって実証が進められています。

特にトヨタや三菱ケミカルをはじめとする日本企業の動きは活発で、政府も2025年に環境省主導の検討会を設置するなど、政策レベルでの支援も本格化しています。

一方で、低い変換効率や高コスト、生成物の選択性の課題といった技術的ハードルも依然として存在しており、ブレイクスルーの鍵は光触媒や反応制御技術の進化にかかっています。

2040年以降には、分散型エネルギー供給やカーボンネガティブ産業の創出を通じて、社会構造そのものを変える可能性があり、国際的にも「カーボンリサイクル技術の中核」としての期待が高まっています。

人工光合成はまだ発展途上にありますが、温室効果ガスを資源へと転換する持続可能な未来への道筋を照らす技術として、その進展から目が離せません。