リスキリングが変えるキャリア!サステナ人材に求められるスキルとは?

リスキリングとは、社会や産業の変化に対応するために、新たな知識やスキルを習得し、職業能力を再構築することを指します。

特に近年、環境問題への対応が求められる中で、持続可能な社会の実現に貢献できる「サステナ人材」の育成が重要視されています。

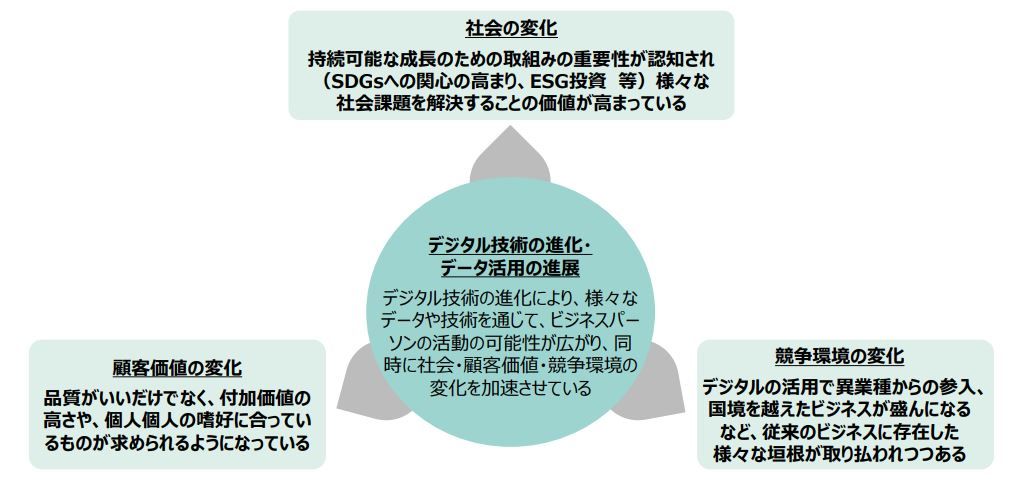

デジタル技術の進化や脱炭素社会への移行により、従来の業務やスキルだけでは十分ではなく、新たな知見を取り入れる必要が高まっています。

企業にとって、リスキリングは競争力の維持・強化に直結する課題となっており、従業員が最新の環境規制や持続可能な経営手法を理解することが求められています。

一方、個人にとっても、新しいスキルを身につけることはキャリアの選択肢を広げる重要な機会となります。

こうした背景のもと、企業・個人の双方にとって、リスキリングを積極的に進めることが持続可能な未来を築く鍵となっているのです。

リスキリングとは

リスキリングの定義と背景

リスキリングとは、環境変化に合わせて新しい知識・技能を身につけ、職業能力そのものを組み替える学び直しのことです。

単なる“スキルの上乗せ”ではなく、産業構造や技術の進歩で仕事の中身が変わるのに合わせ、役割や職務の再設計まで見据えて能力を更新するプロセスを指します。

いま必要性が高まっている最大の理由は、DX(デジタル変革)とGX(グリーン変革)が同時進行で進んでいるからです。

AIや自動化の導入により、定型業務は機械に置き換わる一方、データ分析やプログラミング、データガバナンスといった“読み解く・設計する”力への需要が急拡大しています。

結果として、業種を問わずデジタルリテラシーは企業の競争力と個人のキャリアの双方に直結する基礎能力になりました。

同時に、脱炭素や循環型経済へのシフトが進む中で、環境面の専門性も不可欠です。カーボンフットプリントの算定やLCA(ライフサイクルアセスメント)への理解は、製造・小売・金融・建設など幅広い業界で経営判断の前提情報になりつつあります。

環境負荷を定量評価し、改善策を設計できる人材は、サプライチェーン全体の最適化や規制対応、さらには新規事業の創出までをリードできます。

要するに、リスキリングは「デジタル×サステナ」の二軸で競争力を再設計する取り組みです。

仕事のやり方が変わるスピードに合わせて学び直しを継続し、企業は事業モデルを、個人はキャリアの選択肢を拡張していく――そのための実践的な手段がリスキリングなのです。

リスキリングの重要性

競争力を守る“戦略投資”

いま、企業と個人のどちらにとっても「リスキリング(学び直し)」は、生き残りのためのキーワードになっています。

社会や産業の変化が激しさを増す中で、持続的に成長し続けるためには、新しい知識とスキルを常にアップデートし続ける姿勢が欠かせません。

企業の視点では、リスキリングはもはや“人材育成の一環”ではなく、未来の競争力を左右する投資です。

技術革新や環境規制の強化により、従来のビジネスモデルは急速に陳腐化しています。

たとえば製造業では、生産効率だけでなく「カーボンニュートラル対応」や「循環型経済」への移行が必須となり、従業員が環境・デジタル両面のスキルを備えることが、企業成長の基盤となりつつあります。

つまり、リスキリングは“変化への保険”ではなく、“変化を先取りする戦略”なのです。

キャリアを切り拓く“自分への投資”

一方、個人にとってもリスキリングは、キャリアの選択肢を広げる最大の武器です。

終身雇用が薄れ、ひとつのスキルだけに依存する時代は終わりました。

AI・データ分析・環境経営など、あらゆる業界で求められる横断的スキルを身につけることで、業種を超えたキャリア転換や市場価値の向上が可能になります。

また、リスキリングは一度きりの学習ではなく、継続的な“アップデートの習慣化”が求められます。

技術や制度が日々変化するなかで、昨日の知識が明日には古くなる可能性すらあるからです。

そのため、多くの企業が社内研修や外部教育プログラムを通じて、長期的に社員を支援する仕組みづくりを進めています。

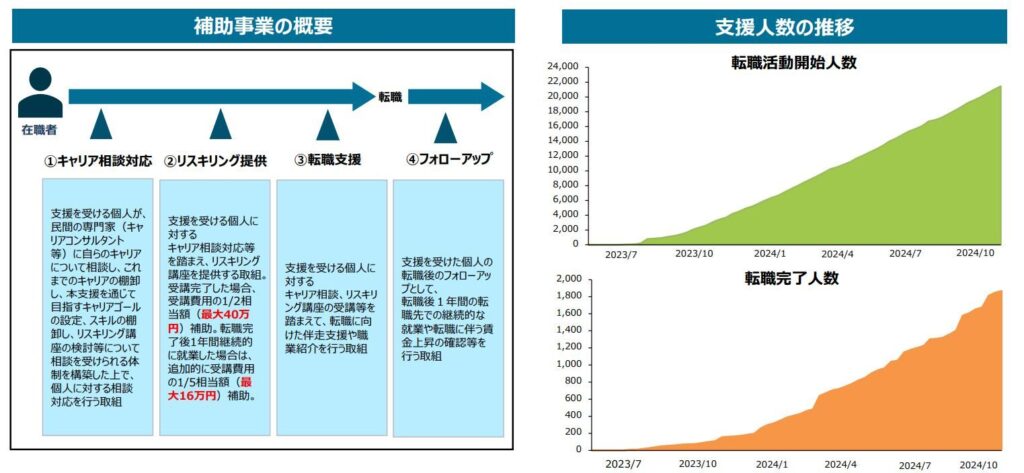

さらに、日本政府も「人への投資強化策」を掲げ、リスキリングを支援する制度を拡充しています。

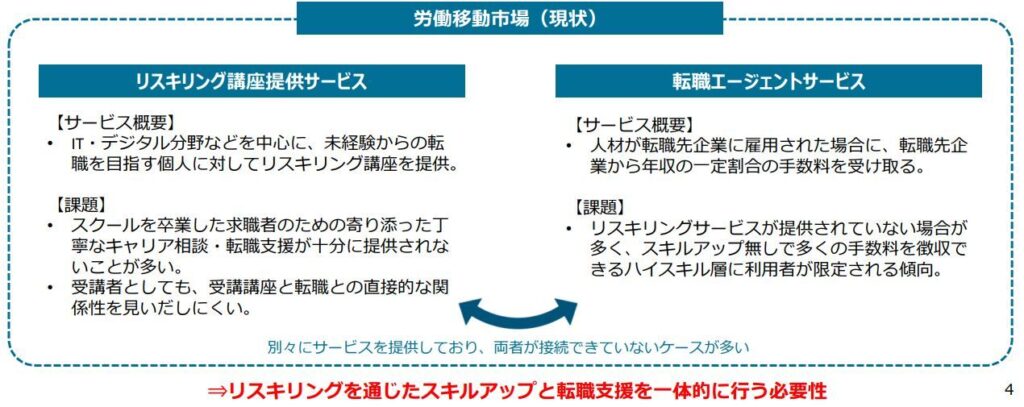

たとえば、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」では、受講費の補助や転職支援などが用意され、学び直しを経済的に後押ししています。

こうした施策を活用すれば、企業も個人も負担を抑えながらスキル変革を進められます。

リスキリングとは、変化に受け身で適応するための手段ではなく、変化を自らつくり出す力を育てるプロセスです。

脱炭素社会とデジタル革新が同時に進むこれからの時代、学び続けることこそが、企業にとっての成長戦略であり、個人にとってのキャリア戦略なのです。

▼出典:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 について

サステナ人材とは ― 持続可能な未来を動かすキープレイヤー

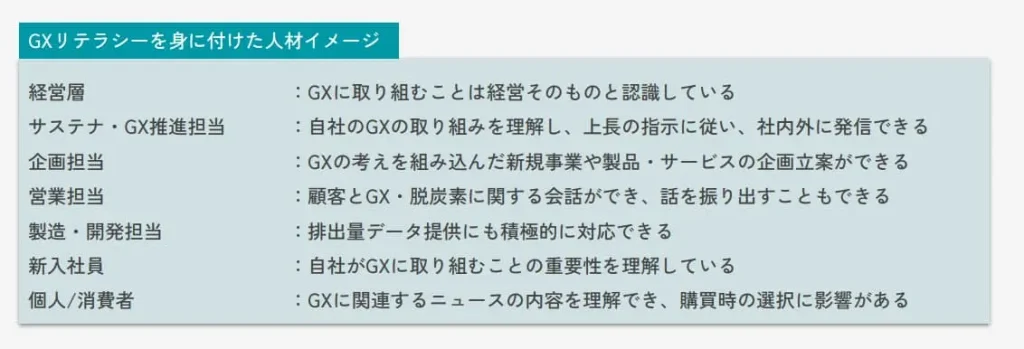

サステナ人材とは、環境・社会・経済のバランスを意識しながら、持続可能な社会づくりに貢献できる人材を指します。

企業がESG(環境・社会・ガバナンス)経営を進める中で、単なる環境知識の習得にとどまらず、脱炭素化や循環型経済(サーキュラーエコノミー)への移行、労働環境の改善、地域社会との共生などを包括的に推進できる力が求められています。

今日、企業は「利益を上げるだけの組織」から「社会価値を生み出す存在」へと変わることが求められています。

その転換を現場で支えるのが、まさにサステナ人材です。企業の理念を具体的な行動に落とし込み、ESGやSDGsの目標をビジネス戦略へと結びつけることができる人が、今あらゆる業界で重宝されています。

サステナ人材に求められるスキルと視点

サステナ人材には、専門知識と実行力の両立が不可欠です。

たとえば、以下のようなスキルが重要になります。

- GHG(温室効果ガス)排出量の算定や削減計画の立案

企業の脱炭素戦略を支える基礎スキルであり、スコープ1~3の算定や削減ロードマップ作成を理解していることが求められます。 - LCA(ライフサイクルアセスメント)の知識

製品やサービスの環境影響を「原材料から廃棄まで」定量的に評価する国際基準(ISO 14040/14044)を理解し、実務で活用できることが強みとなります。 - ESG投資・サステナファイナンスの理解

投資家が求めるESG評価基準を把握し、企業の非財務情報を適切に開示・分析できるスキルは、資本市場との信頼構築に欠かせません。

これらのスキルを駆使しながら、持続可能なビジネスモデルを設計し、サプライチェーン全体の環境対応を主導できる人材こそが、真のサステナ人材です。

企業内では、経営戦略・調達・生産・広報など多様な部署と連携しながら、実行力を伴う変革を推進します。

さらに、サステナ人材には「規制と市場の動きを読む力」も不可欠です。

欧州のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や日本のSSBJ基準など、世界各国で環境・社会情報の開示義務が拡大しています。

これらの政策動向を的確にキャッチし、リスクと機会の両面から経営に反映させる能力が、企業の競争力を左右します。

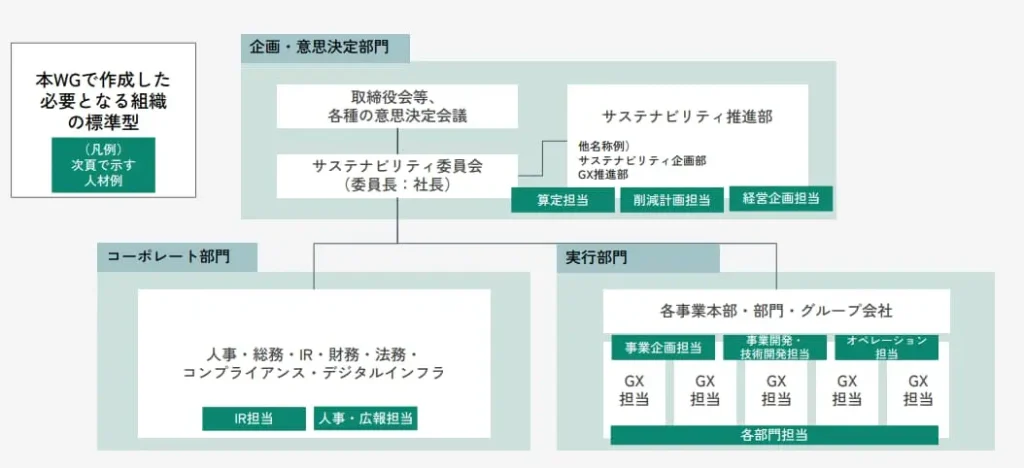

▼出典:GXスキル標準(GXSS)

サステナ人材が企業にもたらすメリット

ESG経営と企業価値を高める ― サステナ人材がもたらす戦略的効果

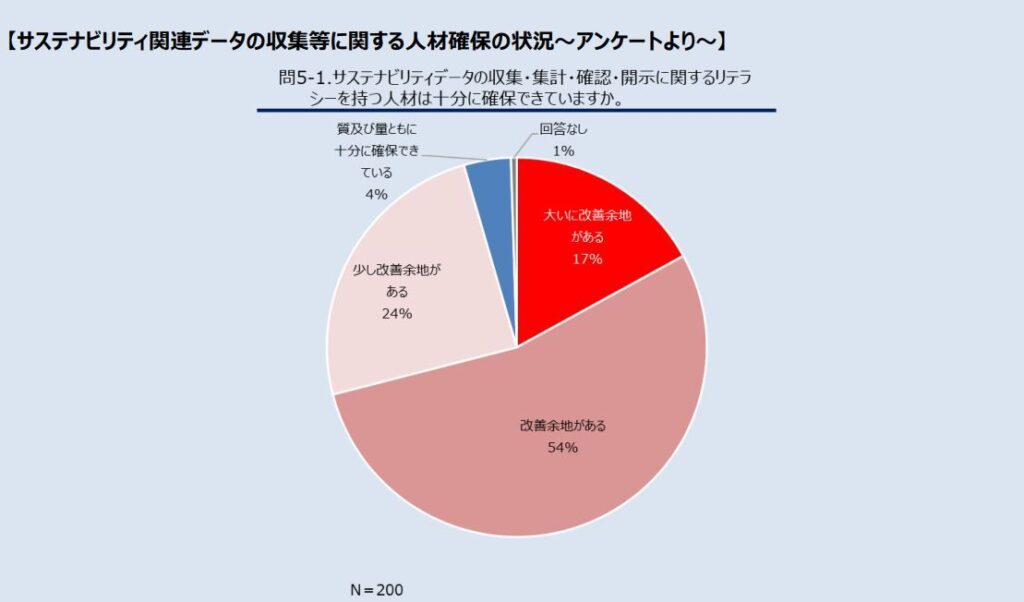

サステナ人材を確保・育成することは、企業の中長期的な成長に直結する「戦略的投資」です。

ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の推進は、単なる社会貢献ではなく、企業価値を高める経営戦略そのものになっています。投資家や金融機関は、企業の持続可能性を重視する傾向を強めており、ESGスコアの高い企業ほど資金調達や市場評価で優位に立ちやすくなっています。

このとき鍵となるのが、環境・社会・経済の3側面を理解し、実務へ落とし込めるサステナ人材です。

彼らは、GHG(温室効果ガス)削減目標の設定やLCA(ライフサイクルアセスメント)分析、ESGデータの開示基準への対応などを通じて、企業の非財務情報を“価値ある資産”へと変換します。その結果、投資家や取引先からの信頼性が高まり、企業ブランド全体のレピュテーション向上にもつながります。

また、サステナ人材が社内にいることで、環境規制や市場動向を早期にキャッチし、事業リスクを予防的に管理できる体制を築けます。脱炭素や人権デューデリジェンスなど、国際規制の潮流を経営戦略へ組み込める点は、企業の将来を左右する大きな差別化要素です。

コスト削減とブランド強化 ― サステナ人材が生み出す“見えない利益”

サステナ人材の存在は、環境対応だけでなく経営効率とブランド価値にも大きく寄与します。

エネルギー効率の改善、資源の有効利用、廃棄物の最小化など、持続可能性を意識した業務改善を進めることで、長期的には運営コストを大幅に削減できます。

さらに、脱炭素化が進む中で、炭素税や排出権取引の影響を抑える戦略を設計できるのも、専門知識を持つサステナ人材ならではの強みです。

もう一つの大きな効果がブランド価値の向上です。環境や社会への配慮を重視する消費者・投資家が増える中で、サステナビリティを実践する企業は信頼と支持を集めやすくなります。

特にB2B取引では、サプライチェーン全体のESG対応が求められるため、対応が遅れる企業は取引先から除外されるリスクもあります。

サステナ人材がいれば、こうしたリスクを未然に防ぎ、取引継続や新規案件獲得といった競争優位の確保にもつながります。

さらに、社内への波及効果も見逃せません。環境・社会課題に向き合う企業文化は、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高めます。

特に若い世代は「社会的に意義のある仕事」を重視する傾向が強く、サステナ活動に共感できる企業ほど定着率が高いことが調査でも明らかになっています。

このようにサステナ人材は、企業の信頼・コスト構造・ブランド・人材定着率という複数の経営要素に同時に貢献します。

今後、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーへの転換が加速するなかで、サステナ人材は“未来の競争力”を左右する最重要アセットになるでしょう。

▼出典:経済産業省 サステナビリティ関連データの 効率的な収集及び戦略的活用に関する報告書

リスキリング実施のためのステップ

教育プログラムの選定

リスキリングを効果的に進めるためには、企業の戦略目標と市場環境を正しく分析し、将来の競争力に直結するスキルを明確化することが欠かせません。

デジタル化が急速に進む業界ではデータ分析やAI活用スキルが、脱炭素社会を目指す企業ではGHG(温室効果ガス)排出量の算定やLCAなどの環境データ管理スキルが重要になります。

事業方針と市場変化を踏まえた上で「どのスキルが未来の成長を支えるか」を定義すれば、教育プログラムの方向性が明確になります。

さらに、従業員一人ひとりのスキルレベルを把握し、個別最適化された学習機会を設計することも重要です。

たとえば、基礎的なデジタルリテラシーを持つ人には高度なデータ分析研修を、初心者にはITリテラシーや環境規制の基礎から学べるプログラムを提供するなど、段階的な構成が効果を高めます。

このように、全員に一律の研修を行うのではなく、習熟度別・職種別のカリキュラムを設けることで、学びが実務に直結します。

学習方法の選択も成果を左右します。オンライン講座やeラーニングの柔軟さに加え、実践的なワークショップやOJTを組み合わせることで、習得した知識を即現場で活用できるようになります。

たとえば、環境管理部門の従業員がGHG算定を学ぶ際に、実際の社内データを用いた演習を行うことで、理論と実務を結びつけたスキル定着が可能になります。

最後に欠かせないのが、学習効果の評価と改善の仕組みです。

修了試験や資格取得の有無だけでなく、学んだ内容がどの程度業務成果につながったかを測定することが重要です。

フィードバックを定期的に実施し、プログラムをアップデートすることで、企業全体のリスキリング品質を継続的に向上させることができます。

サステナ人材を育成するための取り組み

1. 基礎知識の体系化と実務応用力の強化

サステナ人材の育成では、まずESG経営やSDGs、国際的な環境規制の基礎を体系的に理解することが出発点です。

単に知識を得るだけでなく、それを実務の意思決定や戦略策定にどう反映させるかを考える力が求められます。

たとえば、製造業ではリサイクル技術や省エネの推進、金融業界ではESG投資分析や気候リスク評価など、業界特有の課題に合わせた専門プログラムが効果的です。

2. 組織全体での意識醸成と文化の定着

サステナビリティは個人の知識にとどまらず、企業文化として根付かせることが成功の鍵です。

社内にサステナビリティ推進チームを設け、従業員がアイデアを発信・実行できる体制を整えることで、現場主導の改革が進みます。

また、環境配慮型の業務プロセスを導入し、成果や成功事例を社内で共有することで、組織全体のモチベーションと理解が深まります。

こうした文化醸成は、単なるCSR活動ではなく、経営戦略そのものと連動させることがポイントです。

たとえば、企業の中期経営計画にESG目標を組み込み、部門KPIと紐づけることで、サステナビリティが「経営における当たり前」として定着します。

3. 社外との連携による実践知の獲得

より高い専門性を育むためには、社外との協働学習も欠かせません。

大学や研究機関との連携による共同研究、他業種との情報交換、国際的な研修プログラムへの参加などを通じて、グローバルな視点と実践的な知見を身につけることができます。

また、NGOや政府機関との共同プロジェクトに参加することで、社会的な課題解決に直接関与し、サステナ人材としての視座を高めることができます。

4. 経営層によるコミットメントと制度設計

最終的に、サステナ人材の育成を組織の中核に据えるためには、経営層の明確なコミットメントが不可欠です。

トップマネジメントがサステナビリティを経営方針として明言し、人材育成を長期的な投資と位置づけることで、組織全体が同じ方向に動き出します。

経営層が旗を振り、従業員が学びを実践できる環境を整えることが、企業の持続的成長と社会的信頼の両立を可能にするのです。

▼出典:GXスキル標準(GXSS)- 検討概要と活用方法 -

リスキリング支援策と資金援助 ― 学び直しを後押しする公的サポートを徹底解説

リスキリング(学び直し)は、企業の競争力を高めるだけでなく、従業員一人ひとりのキャリアを広げる取り組みとして注目を集めています。

しかし、教育研修や講座の受講には費用がかかるため、実施をためらう企業も少なくありません。

そこで活用したいのが、国が提供する助成金・補助金制度です。ここでは、代表的な支援策と活用のポイントをわかりやすく紹介します。

人材開発支援助成金 ― 企業のリスキリングを後押しする主要制度

リスキリングを推進する企業がまず検討すべきなのが、厚生労働省が運営する「人材開発支援助成金」です。

この制度は、企業が従業員の能力開発やキャリア形成を目的に実施する研修の費用を一部補助するもので、教育コストの負担を大幅に軽減できる仕組みです。

主なコースと特徴

制度の中には、目的別に複数のコースが用意されています。

特にリスキリングと相性が良いのが以下の2つです。

- 人への投資促進コース

デジタル技術や環境関連スキルなど、将来の事業成長に直結する分野の研修を対象としています。

AI、データ分析、カーボンマネジメントなどの教育にかかる受講費・講師費の一部を助成。 - 事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げや業務転換に必要なスキルを学ぶための研修に適用されます。

たとえば、製造業から環境ビジネスへ事業転換する場合など、新しい分野に挑戦する企業に有効です。

企業にとって、リスキリングは将来の競争力を左右する戦略的投資ですが、そのコストは小さくありません。

人材開発支援助成金を活用すれば、教育負担を抑えつつ、社員に継続的な学びの場を提供できます。

特にDXやGXといった変革分野では、政府も支援を強化しており、今後ますます活用価値が高まるといえるでしょう。

申請には、事前の研修計画策定や提出書類が必要ですが、専門家や地域の労働局に相談することでスムーズに進めることが可能です。

正しく制度を利用すれば、人材育成と経営改革の両立を実現できる強力な支援ツールになります。

▼出典:経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 について

補助金・助成金の活用例 ― 企業と個人の学びを支える多様な制度

人材開発支援助成金以外にも、国や自治体が提供するリスキリング支援策は数多く存在します。

ここでは、企業・個人それぞれの立場で利用できる代表的な制度を紹介します。

① リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(個人向け)

この事業は、個人がキャリア相談から学習、転職支援まで一貫したサポートを受けられる仕組みです。

対象講座の受講費用として最大40万円が補助され、さらに転職後1年間継続して勤務した場合には、最大16万円が追加で支給されます。

未経験分野への転職やキャリアチェンジを考える社会人にとって、費用面・サポート面の両方から心強い制度です。

② 生産性向上人材育成支援センター(企業向け)

中小企業を中心に、リスキリング戦略の設計から研修実施までを支援する拠点です。

職業訓練や専門家相談を通じて、企業の課題に合った教育プランを作成できます。

デジタル技術や環境対応など、今後の成長分野に特化した講座が充実しており、リスキリングを初めて導入する企業にも最適です。

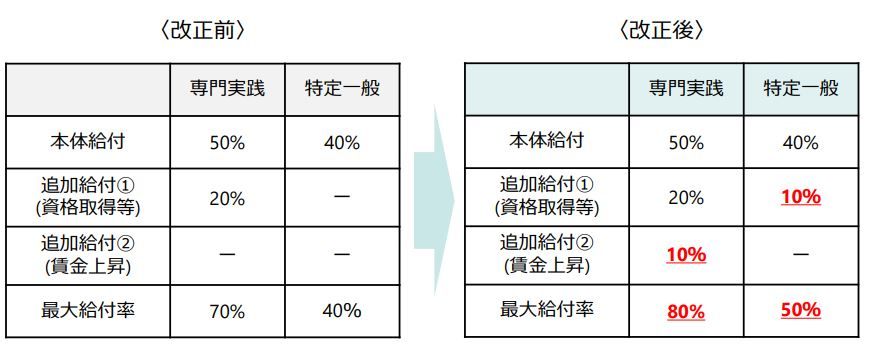

③ 教育訓練給付制度(社会人学習支援)

個人のスキルアップを支援する代表的制度で、厚生労働省が指定する講座を受講すると費用の最大8割(上限56万円)までが給付されます。

対象分野は、デジタル、サステナビリティ、環境、経営、語学など多岐にわたり、大学や専門学校、オンライン講座でも利用可能です。

社会人が自分のペースで新しい分野を学び、キャリアアップを目指すための制度として広く活用されています。

まとめ

デジタルと脱炭素の波が同時に押し寄せる時代、リスキリングは企業と個人の“生存戦略”です。

企業にとっては、技術革新や規制強化に対応し、事業を再設計するための戦略的投資であり、個人にとってはキャリアの選択肢を広げる自己投資。

中でも、GHG算定やLCA、ESG開示を実践できるサステナ人材は、非財務情報を価値へ変換し、ブランドと信頼を高める中心的存在です。

教育プログラムを戦略と連動させ、社内外での実践を通じて持続的なスキル強化を図ることが重要です。

また、人材開発支援助成金や教育訓練給付制度などの公的支援を活用すれば、費用負担を抑えながら着実に前進できます。

結論として学び続ける仕組みを組織と個人に根づかせることが、これからの競争優位を決めるといえるでしょう。