地球を冷やす?太陽放射改変(SRM)の可能性とリスクをわかりやすく解説

の可能性とリスクをわかりやすく解説.jpg)

地球温暖化が深刻さを増す中、「太陽放射改変(SRM)」という手法が新たな気候対策の選択肢として注目を集めています。

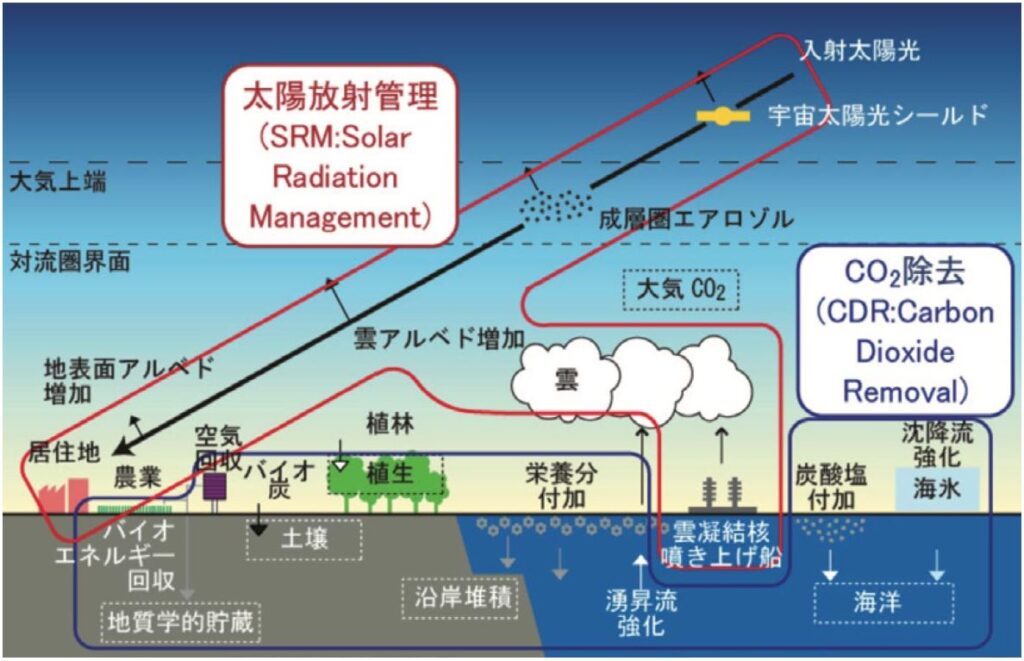

SRMとは、地球に届く太陽光の一部を人為的に反射・散乱させることで、地球全体の気温上昇を抑制しようとする気候工学(ジオエンジニアリング)の一種です。

これまで主流だった温室効果ガスの削減とは異なり、直接的に“太陽の光”を調整するという大胆なアプローチであることから、科学者や政策関係者の間でも賛否が分かれています。

この技術はまだ実用化されておらず、理論段階にあるものの、短期間での気温低下や極端気象の緩和といった効果が期待される一方で、気候バランスの崩壊や国際的なガバナンスの欠如といった重大な懸念も指摘されています。

日本でも内閣府のムーンショット計画などを通じて研究が進められており、国際的にはSCoPEx中止やEUのモラトリアム、米国での法規制といった動きも活発化しています。

本記事では、SRMの基本的な仕組みから、その利点とリスク、そして世界と日本の最新動向までを、科学的根拠に基づきわかりやすく解説します。

太陽放射改変とは

太陽放射改変の基本概念

太陽放射改変(SRM:Solar Radiation Modification)とは、地球に届く太陽エネルギーの一部を意図的に反射・散乱させることで、地球全体の気温上昇を抑制しようとする気候工学(ジオエンジニアリング)の一種です。

地球の温暖化は、温室効果ガスの排出によって引き起こされると広く理解されていますが、それらのガスの削減には時間とコスト、国際的な合意が必要です。

そうした中、“一時的な緩和策”や“最悪のシナリオへの備え”として検討されているのが太陽放射改変です。

このアプローチは、温室効果ガスの濃度そのものには作用せず、太陽光の反射率(アルベド)を高めて、地表に到達するエネルギー量を制限することによって、間接的に気温上昇を抑制します。

現在のところ、まだ実用化はされておらず、技術的・倫理的・政治的な議論が世界中で続いていますが、気候変動の進行が深刻化する中で、選択肢のひとつとして国際機関や科学者たちの間で注目が高まっています。

▼出典:文部科学省 気象庁 環境省 『日本の気候変動とその影響』

太陽放射改変の定義と目的

太陽放射改変は、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)などの国際的な定義において、次のように捉えられています。

「太陽放射を人為的に操作することで、地球の放射収支を変化させ、地球全体の気候系に影響を及ぼす技術的手法」

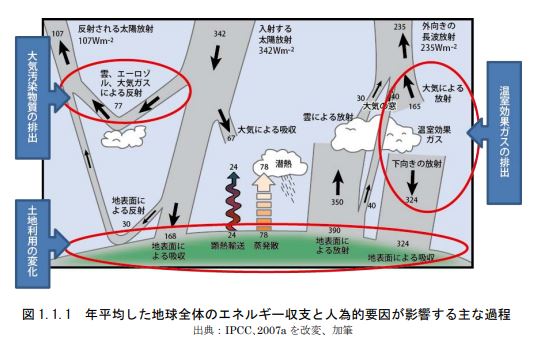

この定義が示すように、“放射収支の調整”がSRMの本質です。

放射収支とは、地球が受け取る太陽エネルギーと、宇宙へ放出する熱エネルギーのバランスを指し、これが崩れると気温の変動が生じます。

SRMはこのバランスを意図的に調整し、「冷却方向」に傾けることで地球温暖化の抑制を目指します。

主な目的は以下の通りです:

- 急激な温暖化による被害(異常気象、食糧危機、生態系への影響など)の軽減

- 長期的な脱炭素社会の構築に向けた“時間稼ぎ”としての役割

- 最悪のシナリオにおける「最後の手段」としての備え

ただし、大気や気候は極めて複雑なシステムであり、介入によってどのような副作用が生じるかを完全に予測することは困難です。

したがって、SRMの導入には、科学的根拠に基づく評価と慎重な国際議論が不可欠とされています。

▼出典:国立環境研究所 地球環境研究センター気候工学による日射量調節が生態系機能に与える影響

太陽放射改変のメカニズムについて

太陽放射の特徴と影響

太陽放射は、地球の気候システムの根幹をなす自然エネルギーです。

太陽から届く放射エネルギーは、可視光・赤外線・紫外線を含む電磁波のかたちで地球に降り注ぎ、大気、地表、海洋を温めることで、気温、風、海流、生態系に至るまで幅広い影響を及ぼしています。

地球に到達する太陽エネルギーの一部は、雲や大気中の粒子、地表面によって反射され、残りが吸収されて熱として蓄積されます。

このエネルギーの流れがあるからこそ、地球は生命を育む適度な温度を保てているのです。

しかし、この均衡が乱れると気候は不安定になります。たとえば、温室効果ガスの増加によって熱の逃げ場が減ると、地表温度は上昇し続けることになります。

こうした状況に対して、「地球に届く太陽エネルギーそのものを調整する」という発想から生まれたのが、太陽放射改変(SRM)です。

つまり、気温の上昇を根本から抑えるのではなく、“入力エネルギーを制御することで、間接的に気温を下げる”というアプローチなのです。

放射平衡の重要性

太陽放射改変を理解するうえで、欠かせないのが「放射平衡(Radiative Balance)」という概念です。

これは、地球が宇宙から受け取るエネルギーと、地球から宇宙へ放出するエネルギーの量が均衡している状態を意味します。

通常、このバランスが保たれていれば、地球の平均気温は大きく変動しません。

しかし、温室効果ガスの増加により、地球からの放射(赤外線)が宇宙に逃げにくくなり、放射収支は「プラス方向(蓄熱)」へと傾いています。

このエネルギーの蓄積が地球温暖化の直接的な原因です。

SRMは、このアンバランスな状態を正すために、地球に届く太陽エネルギー(入力)を人為的に減らすことで、放射収支を再び均衡に近づけようとする手段です。

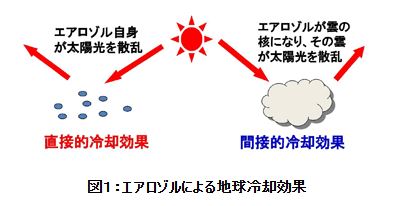

たとえば、成層圏に硫酸エアロゾルを散布することで、太陽光の一部を宇宙空間に反射させる技術は、その代表例です。

このようなアプローチは理論上、放射平衡を回復させて気温上昇を抑制する効果があるとされています。

しかし、放射平衡は大気・海洋・氷床などが複雑に関わる繊細なシステムであり、人為的な介入がどのような“副作用”をもたらすかは未解明の部分も多くあります。

したがって、SRMの実装には慎重な科学的評価と、国際社会によるガバナンスが不可欠です。

▼出典:CO2直接回収、太陽光放射操作―気候を工学的に操作する「ジオエンジニアリング」の効果と副作用とは

太陽放射改変のメリットとデメリットについて

温暖化対策としての有効性

太陽放射改変(SRM)は、地球温暖化の進行を一時的に緩和する手段として、理論的に一定の有効性を持つとされています。

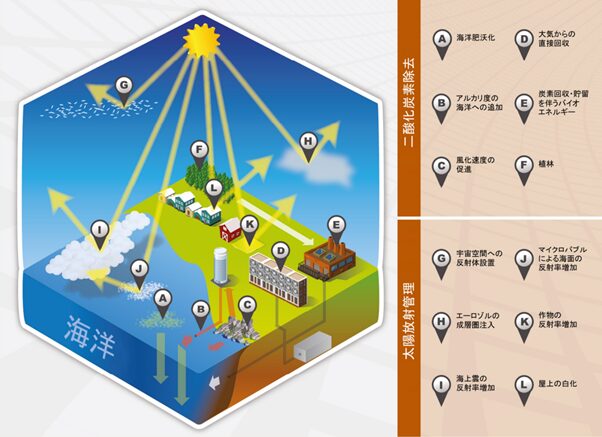

特に注目されているのは、成層圏エアロゾル注入(SAI)や海洋雲の増反射(MCB)などの手法です。

これらの技術は、比較的短期間に地球の平均気温を1〜2℃程度抑制する可能性があるとするシミュレーション結果もあり、以下のようなメリットが期待されています。

- 即効性のある温暖化抑制効果

数年単位で気温上昇を抑える効果が理論上得られるため、急速な温暖化が進んだ際の“緊急措置”としての利用が議論されています。 - 低コストで広範な影響が得られる可能性

SAIなどは、CO₂の直接回収や再生可能エネルギーの普及に比べ、初期費用や運用コストが相対的に低いとされる研究も存在します。 - 極端気象の抑制

熱波や干ばつ、氷床の融解スピードの低下など、極端な気象現象のリスクを軽減する効果が期待されています。

ただし、こうした利点は温室効果ガスの削減と併用する「補完的な手段」として限定的に評価されているものであり、決してSRMだけで気候問題が解決するわけではありません。

▼出典:エアロゾルはどのくらい地球を冷やすのか? - 有機エアロゾルによる雲形成能に関する新たな知見 -

潜在的なリスクと倫理的問題

太陽放射改変には有望な側面がある一方で、多くの未解決のリスクと倫理的課題が指摘されています。

むしろ現在の議論の主軸は、その「危険性」や「制御不能の可能性」にあります。

科学的・物理的なリスク

- 地域ごとの気候バランスの変化

太陽光の反射によって気温が下がったとしても、降水パターンやモンスーンの動きが変化し、ある地域では干ばつや冷害が悪化する恐れがあるとされています。 - 突然の中止による“リバウンド現象”

SRMを途中で止めた場合、蓄積された温室効果ガスによって、急激な気温上昇(Termination Shock)が起こる可能性があります。

これは生態系や人間社会にとって極めて危険です。 - 地球システムへの長期的影響の不確実性

成層圏への物質注入などが、オゾン層の破壊や大気化学の変化を引き起こす可能性も否定できません。

倫理的・社会的な課題

- 「地球全体を誰が操作するのか」というガバナンス問題

一国や一企業の判断で実行された場合、その影響が他国に及ぶ可能性があります。国際的な合意と法的枠組みが未整備であることは重大な懸念点です。 - “温暖化対策の回避口実”になるリスク

太陽放射改変の存在が、「温室効果ガスの削減は急がなくてもよい」という誤解や政治的言い訳に使われる可能性が指摘されています。 - 次世代への責任

一度導入されれば、長期間にわたって継続せざるを得なくなる恐れがあります。

将来世代に対して取り返しのつかない責任を背負わせる可能性も否定できません。

これらの懸念から、科学者の間でも「研究は進めつつも、安易な実施は厳に慎むべき」との立場が主流です。

SRMはあくまで選択肢のひとつに過ぎず、本質的な温室効果ガスの削減と両立するアプローチであるべきとの認識が広がっています。

太陽放射改変の現在地:研究の進展と国際的な議論

日本における研究と政策の動向

日本では、太陽放射改変(SRM)に関する研究が徐々に進展しています。

特に、内閣府の「ムーンショット型研究開発制度」において、目標8「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し、極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」の下で、気候工学的手法の研究が進められています。

また、東京大学未来ビジョン研究センターの杉山昌広教授らは、SRMの政策シナリオに関する研究を進めており、2022年にはPNASに論文を発表しました。

これにより、SRMの実施可能性やリスク評価に関する科学的基盤が強化されています。

さらに、2022年には日本を含む4カ国(日本、オーストラリア、インド、フィリピン)でオンライン調査が実施され、日本国内ではSRMに対する認知度が低く、支持も限定的であることが明らかになりました。

国際的な研究とガバナンスの課題

国際的には、SRMに関する研究が活発化しています。

例えば、ハーバード大学の「SCoPEx」プロジェクトでは、成層圏エアロゾル注入(SAI)の実験が計画されていましたが、2024年に中止されました。

また、オーストラリアでは海洋雲増反射(MCB)のフィールドテストが実施されています。

▼参考:C2G2.net: 「Putting the Great Barrier Reef marine cloud brightening experiment into context」

一方で、欧州連合(EU)は2025年初頭に、SRM技術の使用を一時停止する方針を発表しました。

これは、SRMの導入が基本的権利や価値観に合致しているかを確認し、世界的なガバナンス・システムの交渉を行う必要性を強調するものです。

また、SAPEA(欧州科学アドバイザーグループ)は、SRMに関する包括的な証拠レビューを実施し、技術的側面だけでなく、倫理的・法的・社会的課題(ELSI)についても検討しています。

さらに、2025年5月には、米国フロリダ州で気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」が可決されました。

この法律は、気温、降水、日射量などに意図的に介入する目的で、化学物質や装置を使って大気に影響を与える行為を禁止する内容であり、SRMも対象に含まれています。

今後の展望と課題

SRMは、地球温暖化の進行を一時的に抑制する手段として注目されていますが、その効果やリスク、社会的受容性については未解明な部分が多く残されています。

特に、地域ごとの気候バランスの変化や、突然の中止によるリバウンド現象など、科学的・物理的なリスクが指摘されています。

また、SRMの導入には国際的な合意と法的枠組みが必要であり、ガバナンスの確立が急務となっています。

日本を含む各国は、SRMに関する研究を進めつつ、国際的な議論に積極的に参加し、科学的根拠に基づいた慎重な検討を行うことが求められています。

まとめ

太陽放射改変(SRM)は、地球温暖化の進行を一時的に抑制するために注目されている気候工学の一手法です。

太陽光の一部を反射・散乱させることで放射収支を調整し、気温上昇を抑える仕組みですが、まだ実用化されておらず、その効果やリスクには不確実性が伴います。

日本ではムーンショット計画などで研究が進行中であり、国際的には実験の中止やガバナンスに関する動きも見られます。

SRMは温室効果ガスの削減を補完する手段として位置づけられており、導入には科学的根拠と国際的な合意が不可欠です。