サステナビリティ研修の成功事例|企業向け7つのワークショッププログラム

持続可能な社会の実現に向けて、いま企業や教育機関で強く求められているのが「知識を得る研修」から「行動を変える研修」への転換です。

SDGsやサステナビリティをテーマにした社内研修は増えていますが、「座学だけで終わってしまう」「実務に結びつかない」といった声も少なくありません。

知識が定着しても、具体的な行動や組織の変化につながらなければ、本当の意味での成果は得られないのです。

そこで注目を集めているのが、ワークショップやカードゲーム、現地体験などを取り入れた体験型のSDGs研修です。実際に課題解決のプロセスをシミュレーションしたり、チームで議論・協力しながら学ぶことで、参加者は社会課題を「自分ごと」として捉え、行動変容につなげやすくなります。

TBM社の社内研修や「CircularityDECK」「2030SDGs」カードゲーム、湘南の海を舞台にした体験プログラムなどはその代表例であり、社員の主体性や組織の意識改革を実際に後押ししています。

本記事では、こうした実践的な研修事例を紹介しながら、効果的なSDGs研修のポイントを整理します。

学び→実践→振り返りという流れをどう設計するか、どのように日常の業務や組織運営に活かすかを解説し、研修を成功に導くヒントをお伝えします。

これからサステナビリティ教育を検討する担当者にとって、最適なプログラム選びと導入の参考となる内容です。

事例1:TBM社の社内サステナビリティ研修事例

一つ目は自社で行った研修をご紹介します。

入社時研修と継続的な実践型プログラム

TBM社では、社員全員がサステナビリティについての理解を深め、実際の行動につなげられるよう、段階的な社内研修を実施しています。

新入社員には、まずサステナビリティの基礎を学ぶ研修を行い、全社員が共通の理解を持ってスタートできる環境を整えています。

また、希望する社員を対象に「サステナビリティ研究会」という実践的なプログラムを開催しています。

「学び、考え・相談し、実践するための場作り」をテーマに、月1回、半年間にわたって実施。

特徴は、社員が自分事として捉え、主体的に成果を出していける仕組みを取り入れている点です。

プログラムの進行と内容

- 月1回のセッション(全6回)

セッションは「学び・アウトプット・フィードバック」という3つのステップで進めています。

最初にサステナビリティ講座で基礎知識を学び、その後は実践的な課題に取り組んでいきます。 - 宿題と発表形式での学び

各セッションでは、参加者に対して課題(宿題)が与えられます。

例えば、サステナビリティに関する先進企業の事例を調査し、それを次回のセッションで発表するという形式です。

このプロセスを通じて、参加者は他社の成功事例や実践方法を深く学び、自社の課題に応用する視点を得ることができます。 - アウトプット事例の実践

研究会では、実際の業務に即した課題解決に取り組みます。

具体的には、TBM社の製品輸送時の温室効果ガス排出量を可視化するプロジェクトを実施しました。

社内研修で学んだことを実務で活かす好例として、社内外から高い評価を得ました。

実施効果と成果

この研修に参加した社員からは、「課題研究や発表を通じて、サステナビリティへの理解が深まり、普段の仕事でも新しい視点で考えられるようになった」という感想もありました。

さらに、研修の成果を具体的な取り組みとして展開できたことで、組織全体の意識が変わり、実際の業務の改善にもつながっています。

事例2:カードゲームで学ぶサーキュラーエコノミー|IDEASFORGOOD

循環型ビジネスを直感的に理解できるワークショップの特徴

循環型経済(サーキュラーエコノミー)の基礎を楽しく学ぶことができるのが、この「CircularityDECK」を活用したワークショップです。

51枚のカードには、様々な戦略や事例が描かれており、参加者は自社の製品やサービスを「廃棄ゼロ」や「再利用可能」にするためのアイデアを具体的に検討できます。

オランダのマーストリヒト大学が開発したこのツールは、専門知識がない参加者でも直感的に理解しやすく、ゲーム感覚で進行できるようになっています。

このプログラムは、単なるアイデア出しに留まらず、循環型経済の概念を自社のビジネスモデルにどう応用できるかを体系的に学ぶことができます。

そのため、従業員の「主体的な気付き」を促す研修として採用されています。

▼出典:Harch|【IDEASFORGOOD】12/21イベント「創造的なアイデアを生み出すサーキュラーデザイン戦略カード『CircularityDECK』体験ワークショップ」を開催します

実践的なプロセス

このワークショップは5つの資源戦略と3つの階層に基づいた51のカードを使うことでアイデアが想起されやすくなっています。

- テーマ設定とカード活用

最初に、分析対象となる製品やサービスを決め、51枚のカード(5つの戦略+3つの原則)を活用してアイデアのヒントを探ります。

各カードに記載された視点をもとに、循環型経済の観点から新しい可能性を模索します。 - 時間軸でのアイデア創出次に、AsIs(現在)→AsIs+(短期的な実現可能性)→ToBe(未来像)の3段階でアイデアを整理します。

現状の課題を把握し、すぐに実行できる施策と中長期的なビジョンを組み合わせることで、より実践的なアイデアを形成します。 - 発表・振り返り最後に、グループごとにアイデアを発表し、全体で共有します。フィードバックを受けることでアイデアをブラッシュアップし、実際のビジネスに活かせる具体的なアクションへとつなげます。

これらのプロセスにより、参加者が持続可能なビジネスの構築に対する知識だけでなく、実践的な学びができるサステナビリティ講座になっています。

▼参考動画:The Circularity Deck: Learn, design and innovate for a circular economy

事例3:サステナブルエッジ|持続可能なビジネスを学ぶ実践型研修

「サステナブルエッジ」は、一般社団法人国際エデュテイメント協会が開発した「ThinkingCriticallyaboutSDGs」という教材を基に構築された、実践型のサステナビリティ研修プログラムです。

本研修は、企業における持続可能な経営の視点を養い、SDGsの達成に向けた戦略的な意思決定を支援することを目的としています。

▼出典:PRTIMES「自社SDGs事例を教材化し、活用するワークショップ型研修「サステナブルエッジ」開始」

研修のポイント

- 経済成長・社会的包摂・環境的持続可能性のバランスを学ぶ

企業活動において「経済的利益」だけでなく、「社会的な公平性」や「環境負荷の低減」をどのように両立させるかを考察します。

SDGsの根幹となる持続可能な成長モデルを理解し、ビジネス戦略に活かすための知識を深めます。 - SDGsGoal17「パートナーシップで目標を達成しよう」の実践学習

企業単独での取り組みには限界があるため、官民連携や異業種とのコラボレーションを通じた社会課題解決のアプローチを学びます。

事例をもとに、パートナーシップの重要性や成功のポイントを考えます。 - 「経済的利益」と「サステナビリティ」を両立する事業提案演習

受講生は、持続可能なビジネスモデルの構築を目的とした「事業提案ワーク」に取り組みます。リサーチを行い、自社のSDGs取り組みを教材化し、ビジネスの成長と環境・社会への貢献を両立させるプランを発表します。

参加型アクティビティで実践力を養う

本研修はワークショップ形式で進行し、講師と受講生がインタラクティブに議論を交わしながら学習を進めます。

特に、リサーチやプレゼンテーションを取り入れた学習方法となっています。

学習の流れ:

- リサーチ:教材の問いに回答し、SDGs活動や自社の取り組みを調査

- グループワーク:ディスカッションをして、サステナブルな事業戦略を立案

- プレゼンテーション:チームごとに取り組みの提案を発表し、講師からフィードバックを受ける

自社の取り組みを教材化する点が特徴です。実践的な学びができるサステナビリティ講座となっています。

事例4:小林製薬の「サステナビリティMeetUp!」|社員が主体的に学ぶ先進的な社内研修プログラム

小林製薬の「サステナビリティMeetUp!」は、企業の社会的責任(CSR)とSDGsへの理解を深めるために設計された、社員主体のワークショップ型研修プログラムです。

国内外の従業員が任意で参加できるこの研修は、社会問題の理解→議論→実践的なアクションの検討という3つのステップで構成され、持続可能な社会に向けた企業と個人の貢献を学ぶ機会を提供しています。

▼出典:PRTIMES「小林製薬のサステナビリティ社内浸透ワークショップ 累計参加従業員数2,000名突破」

ワークショップの特徴と3つの学習ステップ

本プログラムは、月1回に1つのテーマを2回に分けて深掘りする形式で進行します。

SDGsに関連する課題を重視しながら、以下の3つのステップで学習を進めます。

- 社会問題について知るまず、社内外のゲスト講義やドキュメンタリー視聴を通じて、社会課題についての基礎知識を身につけます。

サプライチェーンの課題、地球温暖化、ダイバーシティ、循環型社会などのテーマについて、専門家の視点を取り入れながら学習します。 - 社会問題について理解を深める学んだ知識をもとに、少人数グループでディスカッションを実施し、問題の本質を深掘りします。

異なるバックグラウンドを持つ社員同士で意見を交わすことで、新たな気づきが生まれ、社内の視点が広がることが特徴です。 - ESGへの取り組みを考える最終ステップでは、企業としての社会的責任(CSR)やESGの観点から、自社がどのように社会課題に貢献できるかを検討します。

また、個人としてできる行動についても議論し、具体的なアクションプランを立案します。

研修の特徴的なポイント

✔月1回開催(1テーマを2回実施)→定期的な学習機会を提供

✔SDGs関連のテーマを重視→持続可能な社会の実現に直結する学び

✔国内外の従業員が参加可能→グローバルな視点を取り入れた議論が可能

✔任意参加型→自発的な学びを促し、社員のエンゲージメント向上

事例5:「SDGsワークショップ〜海の豊かさを守ろう〜」|湘南の海で学ぶ体験型研修

湘南ビジョン研究所とJTBが共同開発した「SDGsワークショップ〜海の豊かさを守ろう〜」は、湘南の海をフィールドにSDGsの本質を理解し、実践的な行動へとつなげる体験型研修です。

社員研修や教育研修、社員旅行、修学旅行、課外授業としても活用でき、参加者が「海の環境問題を自分ゴト化」し、持続可能な社会のためのアクションを考える機会を提供します。

さらに、国際環境認証「BLUEFLAG」の取り組みを学びながら、持続可能な海洋保全についての理解を深めることができます。

▼出典:PRTIMES「湘南の海をフィールドにSDGsを学び、考え、行動する研修プログラム販売」

研修の3ステップ構成

本研修は「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」の3ステップで構成されており、学習から実践、振り返りまで一貫して行うことで、より深い学びを促します。

- 旅マエ学習(事前学習)研修前に、湘南の地理・歴史・社会課題について学び、現地での活動に備えます。

特に「海ごみ問題」については、13項目の事前学習を行い、問題の背景や課題を理解した上で現場に臨みます。

▼参考:海洋プラスチック問題への取り組み:最新の取り組みと効果的な対策 - 旅ナカ活動(現地体験)実際に湘南の海を訪れ、以下の活動を通じて「環境問題と向き合い、考え、行動する」体験をします。

・オリエンテーション:プログラムの目的や流れを確認

・ビーチクリーン&マイクロプラスチック回収:実際に海岸で清掃を行い、海洋ごみの現状を体感

・ランチ(湘南しらす丼)&映画鑑賞:地元の食文化を楽しみながら、環境問題に関する映画を視聴

・講演:「海ごみの現状と課題」「BLUEFLAG認証」について専門家から学ぶ

・グループワーク・発表:学んだことをもとに、環境保全のためのアイデアを考え、共有 - 旅アト学習(振り返りとアクション)研修後は、現地で得た学びを整理し、企業や学校単位での具体的な企画提案を作成します。

グループ発表内容をブラッシュアップし、「研修を経て何を実行するか」を明確にすることで、行動変容につなげます。

プログラムの特徴と強み

✔実地体験×座学のハイブリッド研修:理論と実践を組み合わせ、より深い理解を促す

✔社会課題の「自分ゴト化」:現地での体験を通じて、環境問題を身近な課題として捉えられる

✔アクションを生み出す設計:学んだことを具体的な行動に落とし込み、実践につなげる

✔旅マエ〜旅アトまでの一貫したフォロー:事前学習、現地体験、振り返りの3ステップで持続的な学びを実現

導入実績と成果

本プログラムは、2022年8月時点で大手企業10社、小学校1校、中学校6校、高校3校で実施されています。

研修を受けた参加者からは、「実際に現場で体験することで、環境問題がより身近なものに感じられた」「企業として何ができるのかを真剣に考える機会になった」などの声が寄せられています。

事例6:SustainableWorldBOARDGAME|SDGsを楽しく学ぶシミュレーションゲーム

SustainableWorldBOARDGAMEは、未来技術推進協会が開発したSDGs学習のためのボードゲームです。

世界中の課題解決事例を取り入れながら、「社会課題を自分ごととして体感する」ことを目的に設計されています。

プレイヤーは2030年までにSDGsを達成することを目指しながら、限られた予算と時間の中でミッションに挑戦します。

このゲームは、個人の成長(スキルアップ)と社会貢献(SDGs達成)を両立することが求められるため、現実世界のトレードオフや課題解決のプロセスを疑似体験できる教育ツールとして活用されています。

教育効果

- トレードオフ理解

ゲームの中では、環境保護と経済発展という相反する要素をどのように調整するかが求められます。

たとえば、工場を増設することで経済が活性化する一方、二酸化炭素排出量が増加するという状況に直面します。

こうしたシミュレーションを通じて、トレードオフの概念や、長期的視点での意思決定の重要性を体感できます。 - テクノロジー活用

ゲーム内ではAIやIoT、再生可能エネルギーといった先進技術を活用するカードが登場します。

これにより、最新のテクノロジーがどのように社会課題の解決に貢献できるかを学ぶことができます。

例えば、再生可能エネルギーカードを使って都市のエネルギー効率を改善するシナリオが設定されています。 - 国際協力メカニズム

チーム同士が資源を取引するシステムがゲーム内に組み込まれており、国際協力の重要性を体感できるようになっています。

あるチームが資源を持て余している場合、それを他チームに譲渡して互いに利益を得るといった交渉が可能です。この要素は、グローバルな視点を養う絶好の機会となります。

導入企業の成果

実際にこのサステナビリティ講座を導入した建設業界のB社では、従業員の意識に大きな変化が生まれたようです。

ゲームを通じて「環境配慮型ビジネスモデル」の重要性を学んだ結果、同社では実際に低炭素型の建材を使用した新プロジェクトが立ち上がり、社内のSDGs推進体制が強化されました。

また、「従業員間のコミュニケーションが深まり、部門間の連携がスムーズになった」という声も寄せられています。

事例7:「2030SDGs」カードゲーム|体験しながら学ぶ持続可能な未来への道

「2030SDGs」は、一般社団法人イマココラボが開発した体験型SDGs研修プログラムです。

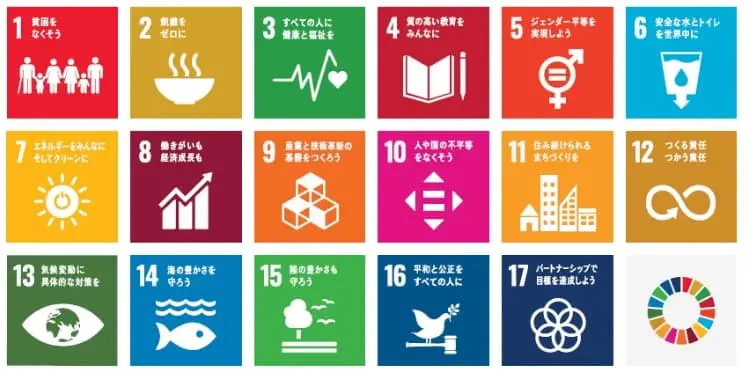

このカードゲームは、SDGsの17目標達成に向けた2030年までの道のりをシミュレーションするもので、企業研修や学校教育、自治体の学習プログラムとして広く導入されています。

単なる知識の習得にとどまらず、気づきや行動変容を促すことを目的としており、参加者は持続可能な社会を実現するための意思決定や協力の重要性を体感できます。

▼出典:imacocollabo|カードゲーム「2030SDGs」の紹介

ゲームの目的と特徴

✔SDGsの理解を深める:知識だけでなく、行動のきっかけを提供

✔2030年の未来をシミュレーション:経済・社会・環境への影響を考察

✔交渉・協力が鍵:プレイヤー同士の対話と協力を通じて目標達成を目指す

このゲームは、個人の行動が地球環境全体に与える影響をリアルに実感できるように設計されており、参加者の気づきを促す強力なツールとなっています。

プレイ方法|2030年までに持続可能な社会を実現する

- チーム編成プレイヤーは2〜3人でチームを組み、それぞれ異なる価値観や目標(例:「大いなる富」「悠々自適」)を持ちます。

- プロジェクト実行与えられた予算と時間を使い、持続可能な社会のためのプロジェクトを実行。それぞれのプロジェクトは、世界の環境・社会・経済に影響を与えます。

- 交渉と協力他のプレイヤーと交渉し、資源を分配したり、共同プロジェクトを進めたりすることで目標達成を目指します。

- SDGsの17目標達成を目指す各プレイヤーは自分の目標を達成しながら、ゲーム全体として2030年までにSDGsの目標達成を目指すことが求められます。

- ゲーム終了と振り返り最後に、各プレイヤーの行動がどのように世界に影響を与えたかを振り返り、持続可能な未来への行動指針を考えます。

研修の効果|2030SDGsで得られる気づき

- SDGsの本質を理解できる:プロジェクトの実行が環境・社会・経済にどのように影響を及ぼすかを体験的に学ぶ

- 個人の選択が未来を変える:一人ひとりの行動が、持続可能な社会の実現にどのように貢献できるかを理解

- 協力と交渉の大切さを学ぶ:異なる価値観を持つ人々と共に、持続可能な未来を築くための対話力を鍛える

このサステナビリティ講座では、地域課題の解決に向けた具体的な視点を参加者に提供するだけでなく、協働の大切さを実感させる内容になっています。

ある地方自治体の担当者は「ゲームを通じて、住民や企業と一緒に課題解決を考える機会を作れたことが大きな成果でした」と語っています。

また、参加者同士のディスカッションを通じて新たなアイデアが生まれるなど、単なるシミュレーションに留まらない実践的な学びが得られます。

まとめ|体験型研修でSDGsの本質を学び、行動につなげる

持続可能な社会の実現に向け、いま注目されているのが知識伝達型ではなく体験型のSDGs研修です。

座学では「学んだ」で終わりがちですが、ワークショップやカードゲーム、実地体験を取り入れることで、参加者は社会課題を自分ごととして捉え、行動に移す力を身につけられます。

TBM社の実践型プログラムや「CircularityDECK」「2030SDGs」ゲーム、湘南の海での研修事例はその好例であり、社員の主体性や組織全体の意識改革につながっています。

効果を高めるためには、学び→実践→振り返りの流れを組み込み、業務や日常に活かせるアクションプランに落とし込むことが重要です。

企業・教育機関・自治体が目的に合ったプログラムを選定し、継続的に取り組むことで、研修は単なる学習機会にとどまらず、組織の成長と社会的価値の創出を同時に実現できます。