環境問題に関心がある人必見!身近な脱炭素アクションで始める持続可能な生活

異常気象の増加、猛暑の常態化、そして海洋プラスチックごみの拡大——こうした環境問題は、もはや遠い未来の話ではなく、私たちの生活に直接影響を与える「今そこにある課題」です。

例えば、エアコン使用による電力消費の増加や、食品価格の高騰、大気汚染による健康リスクなど、暮らしの中でその影響を実感している人も少なくありません。

本記事では、環境問題の現状と、それに対する解決策の一つである「脱炭素アクション」について解説します。

家庭や職場で実践できる具体的な行動や、企業・自治体による先進的な取り組み、さらには市民一人ひとりのライフスタイルに寄り添ったアイデアまで、多様な視点から紹介します。

小さな一歩が大きな変化につながる今、私たちができることを一緒に考えてみませんか。

環境問題の現状について

現在、環境問題は私たちの日常に深く関わり、その影響を身近に感じられるものとなっています。

例えば、日本の夏は以前よりも暑さが厳しくなり、熱中症が頻繁にニュースで取り上げられるようになりました。

真夏日が連日続くことで、エアコンの使用が欠かせなくなり、その結果、電力消費が増え、さらなる温暖化を引き起こす悪循環が生まれています。

また、記録的な豪雨や台風による災害が多発しており、各地で河川の氾濫や土砂崩れが頻発し、私たちの安全や住環境が危機にさらされています。

これらの異常気象は、気候変動が単に未来の話ではなく、すでに今の生活に直接的な影響を与えていることを実感させます。

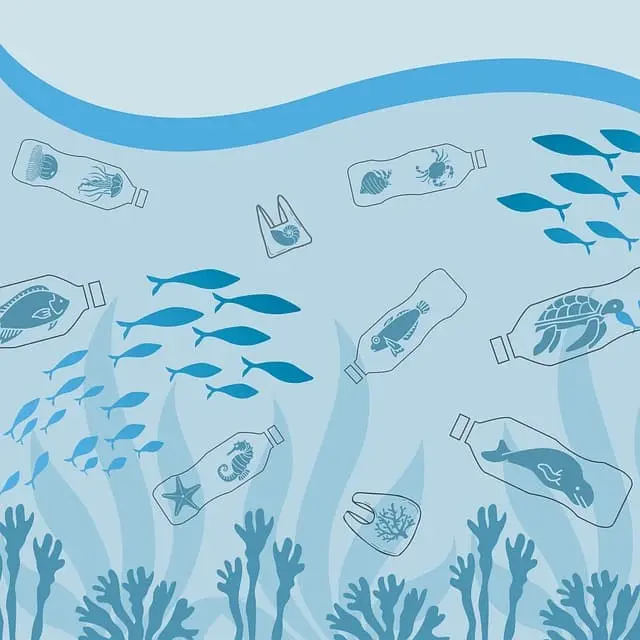

さらに、プラスチックごみの問題も深刻です。日本ではコンビニやスーパーで使い捨てプラスチックが日常的に使用されていますが、適切に処理されずに自然環境に流れ出たプラスチックは、分解されるまでに数百年を要します。

そのため、海洋に流れ込んだプラスチックが海洋生物に悪影響を及ぼすケースが増えており、海に棲む生き物たちが誤ってプラスチック片を食べてしまう問題が深刻化しています。

また、プラスチックの微小な破片であるマイクロプラスチックが海洋に広がることで、私たちが食べる魚介類にも取り込まれている可能性があり、人体への健康リスクも無視できないものとなっています。

こうしたプラスチック問題は、私たちの日常生活の選択が地球環境や自身の健康にまで影響を及ぼしていることを示しています。

都市部の大気汚染もまた、身近に感じられる環境問題です。

特に車の排気ガスや工場からの有害物質は、交通量の多い都市部で大気の質を悪化させ、アレルギーや喘息といった呼吸器系の健康被害が増える一因となっています。

都市部では公共交通機関が整備されていますが、移動の利便性から依然として多くの人が自家用車を利用しています。

こうした都市部での大気汚染は、日常生活で直接的に影響を感じやすく、特に子どもや高齢者にとっては深刻な問題です。

私たちの生活の利便性を支えている一方で、こうした排出ガスが環境に負担をかけていることを実感させられます。

さらに、気候変動の影響は日本の食文化にも及んでいます。日本では四季折々の食材を楽しむ習慣が根強いですが、温暖化の影響により、農作物の収穫量や品質が不安定になっているケースが増えています。

たとえば、気温の変動や台風の影響で野菜の収穫量が減少し、その結果、スーパーの店頭で野菜が高騰するという経験をしたことがあるかもしれません。

こうした気候変動の影響は、単に自然環境だけでなく、私たちの食卓や家計にも直接的な負担となり、環境問題が日常の生活コストにもつながっていることを実感させます。

また、水資源の確保が困難になりつつある地域も増え、今後、食料や水といった私たちの基本的な生活資源の供給が不安定になるリスクも高まっています。

こうした環境問題は、未来の話ではなく、今ここにある現実として、私たちの生活に直接的な影響を及ぼしています。

私たち一人ひとりができることとしては、日常生活で無駄な電力を減らす工夫をすることや、気候変動の影響を意識した行動を選ぶことが求められています。

気候変動がもたらす課題は、決して他人事ではなく、私たち自身の健康や生活の質に影響を与えています。

持続可能な未来を築くためには、身近な環境への意識を高め、日々の生活の中で行動を見直すことが不可欠です。

▼出典:PR TIMES 大塚実業株式会社プレリリース 【環境問題に関する調査】7割以上の方は環境問題に関して意識できていないと回答

脱炭素アクションの重要性について

脱炭素アクションとは、温室効果ガスの排出量を減少させ、地球温暖化の進行を抑制するための取り組みや行動のことを指します。

気候変動対策の重要な一環として、個人、企業、地方自治体、国際的な組織などが採るべき行動です。

※日本のGHG排出量は、企業活動での排出が8割で家庭部門は5%ほどとなっております。

▼出典:JCCCA 日本の部門別二酸化炭素排出量(2022年度)

脱炭素アクションには、日常生活からビジネス、地域社会全体まで広がる多様な取り組みが含まれています。

これらの行動は、温室効果ガスの排出削減を目指し、エネルギーの利用方法や移動手段、製品やサービスの選択を見直し、社会全体での持続可能な方向へとシフトしていくことを目的としています。

それぞれのアクションについて、具体的に見ていきましょう。

まず、エネルギー消費の削減と再生可能エネルギーへの転換が、脱炭素化において最も基本的かつ重要なアクションです。

日常生活やオフィスで使用されるエネルギーの大部分は、依然として化石燃料に依存していますが、ここでの転換によって大きな削減効果が期待できます。

例えば、家庭や企業では、電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の電力プランを選択したり、ソーラーパネルを設置することで、エネルギーを自給する取り組みが可能です。

また、省エネ型家電やLED照明への切り替え、家屋の断熱性を高めることで、消費エネルギーを抑え、結果的にCO₂排出量を削減する効果があります。

企業でも、工場やオフィスでの省エネ対策を推進し、運用効率を高めることで、脱炭素への貢献が期待されています。

次に、交通手段の見直しも脱炭素化には欠かせない要素です。

ガソリンやディーゼルエンジンを使用した自動車は、温室効果ガスの主な排出源の一つです。

そのため、公共交通機関、自転車、徒歩といった移動方法の活用が推奨されます。

また、電気自動車(EV)やハイブリッド車への移行が進んでおり、これらの車両を利用することで走行中の排出量を削減することが可能です。

企業においては、業務用車両のEV化を進めることで、移動に伴う排出量の大幅な削減が期待できます。

さらに、地方自治体がEV用の充電インフラを整備することで、地域全体での脱炭素型交通網の整備が進み、住民の行動変容が促されることになります。

製品の選択も重要な脱炭素アクションの一部です。

例えば、食品においては、輸送に伴う排出量を削減するために、地元で生産されたものを優先的に選ぶことが推奨されます。

また、リサイクル可能な製品や長持ちする高品質な製品を選ぶことで、資源の無駄を減らし、使い捨てによる環境負荷を軽減することが可能です。

具体的には、プラスチック製品を避け、ガラスや金属などの再利用可能な素材を使った製品を選ぶことで、廃棄物の発生を抑えつつ、循環型社会への貢献ができます。

衣類や家具の選択においても、品質の良いものを長く使うことで、資源消費を抑えることが可能です。

企業や行政の取り組みは、脱炭素社会実現における大きな原動力となります。

企業は、自社の製造・運搬プロセス全体を見直し、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの活用、さらに環境配慮型サプライチェーンの構築を進めることで、脱炭素化への取り組みを強化しています。

例えば、製造業では再生可能エネルギーの導入や、リサイクル素材の使用が進められ、廃棄物削減や資源の効率的利用が目指されています。

また、行政も政策や補助金を通じて再生可能エネルギーの普及や脱炭素型都市開発を推進し、住民や企業がエコフレンドリーな選択をしやすい環境づくりをサポートしています。

特に都市部では、公共交通の改善や、歩行者・自転車専用レーンの整備といった施策が、持続可能な生活の実現を後押ししています。

こうした脱炭素アクションは、個人が身近な行動から始め、地域や企業が協力することで、社会全体が持続可能な未来へと一歩ずつ進んでいくことを目指しています。

一人ひとりの意識的な取り組みが積み重なることで、地球全体に及ぶ変化が生まれ、より良い環境の実現に貢献できるのです。

▼出典:できることから始めよう、暮らしを脱炭素化するアクション!各アクションのCO2削減量と、やってみたい!ランキング編~「学んで実践しよう!ゼロカーボンアクション30」動画公開中です!~

インタビューで紹介した脱炭素アクション

- エコバックを使うようにしていますね。あとはペットボトルのゴミが出ないように気を付けて、マイボトルの持ち歩きもしています。

- 工場内ではもちろん、プライベートでも食器トレイや、ペットボトルなどはしっかり洗って、分別してリサイクルしております。また本社兼工場の敷地内は環境と従業員の健康も考慮してエアコン設定温度についても徹底しております。

- こまめな節電やエアコンの温度設定は注意しています。出張はなるべく電車・新幹線ですね!

- 買い物はマイバッグを使いますし、ビニール袋であれば1度で捨てずに複数回使うようにしています。あとはゴミの分別、お風呂の水を再利用する、食品のロスを無くす、こまめな節電や冷房の設定温度をなるべく高めにしたり。

- 食器洗いや洗濯、お風呂で使う洗剤は全て生分解性のものにしています。エシカル消費(ここでは環境負荷の低い商品の購入のこと)も習慣になってきましたね。最近だとワインは100%太陽光エネルギーで作られたものに切り替えました。

- エコバッグを活用しています。まずは身近なところから少しずつ取り組みを広げていきたいと思います。

- 名刺をLIMEX製に切り替えました。費用が紙の名刺と変わらないため導入ハードルが低いのと、名刺は全社員が使うため、会社全体で脱炭素に取り組めている感じがするのも、社内の意識醸成にとても良いと思いました。

- エアコンの設定温度から始まり、除湿と冷房の使い分け。空気の循環が良くなるような部屋のレイアウト変更等、身近なところから始めています。

- ペットボトルは極力買わないようにとマイボトルを持つようになりました。今ではすっかり習慣になっています。

- 普段飲む牛乳をオーツミルクに切り替えました。環境にも良いですし味も気に入っています。最近はコンビニでも買えるようになったのでどんどん普及してほしいですね。

- 自宅の電力は太陽光を使い、雨水も使いながら節水。ものはなるべく使わず、長く利用する。自然豊かな場所で暮らしている背景から、休日もサーフィンやピクニックを楽しんで温室効果ガスをできるだけ排出しない過ごし方をしている。

- エアコンの温度設定や無駄な電気をつけない省エネと節電、これは徹底しています。あとはマイボトルの利用ですね、外出するたびに出ていたペットボトルのゴミ、これから解放されたのは大きいです。

- 営業含め移動はなるべく自転車を利用し、車は持たない生活をしている。家では家族と協力をしプラ等ごみの分別をしっかりやっている。

- 車をEV車へ買い替えるなど、温室効果ガスをなるべく出さない方法を移動手段として選択

- プライベートでもペーパーレスを推進。メモはiPadで取り、そのiPadの充電は太陽光パネル搭載の充電器を利用している。また家では家庭菜園をしており、その栽培にはベランダに設置した太陽光パネルから電気を使っている。

- 出張時の航空機利用はCO₂排出量で選択しています。あとは家の裏庭を芝生に変更したり、今後は駐車場をアスファルト舗装を取りやめてDIYでカバークロップにする予定です。

- マイボトルやマイバッグも常に持参してますよ。香港の「シティスーパー」で売っているマイバッグはサイズがちょうど良くてお気に入りです。北海道出身が原因なのか分かりませんが、クーラーが苦手なので温度設定は常に地球に優しい温度です。

- フードロス対策として、家の冷蔵庫をキレイにするのを心掛けています。

マイカーは10年以上ハイブリッド車に乗っています。ドライブが好きで結構あちこち行くので、環境にも配慮するようになりました。

他にも、宅配だと再配達をしないように置き配、または時間指定を徹底しています。

- マイホームを建てた時、高気密や高断熱の素材を意識して取り入れたので省エネ性も高くなっていると思います。

- プライベートではマイバッグ利用のほかに、フードロスを意識して、私だけでなく子どもたちにも食べ残しをしないように伝えています。

・具体的な取り組みはエアコン温度調整くらいですが、身近な製品の環境負荷を気にするようになったのは個人的に大きな変化だと思っています。

家電製品や、食べ物、アパレルなど生活に携わるものについて、どのくらい環境負荷があるのか調べるようになりました。

・基本的に「ものは捨てない、大切に使う」ということを実践しています。

すぐに新しいものを買うのではなく、今のものを使えなくなるまで使うことにしていて、子どもにもそう教えています。

ものを集めてコレクションを作っていた時期もありましたが、今は本当に必要なものだけを使うようにしています。

・ものを最小限しかもたないミニマリストというものを実践しています。佐々木典士さんのミニマリストの本にとても共感したのがきっかけです。

それ以降、もう捨てるのが楽しくて、どんどん家のモノを減らしていきました。ある程度落ち着きましたが、今でも不要なものはないかなと常に探しています。

皆さま、様々な方法でライフスタイルに脱炭素アクションを入れておられます。参考になるアクションはあったでしょうか。

▼参考:ScopeX導入事例は→こちら

他にもある身近な脱炭素アクション

他にも以下のような手段で脱炭素を実践されている方が増えていますのでどうぞ参考にしてみてください。

エコドライブ

燃費を向上させる運転方法を学ぶことで、燃料の削減と共にCO2排出量を削減にも繋がります。

再利用可能な製品の使用

プラスチック製の使い捨て製品の使用を減らし、再利用可能な製品を選ぶことで、廃棄物の量を減少させることができます。

地元の食材の購入

地元で生産された食材を選ぶことで、輸送によるCO2排出量を削減することができます。

新鮮な食材を活用でき、地域経済への貢献にもなります。

エネルギー効率の良い家電の選択

エネルギー効率の良い様々な家電を選ぶことで、電力消費を削減し、CO2排出量を減少させることができます。

電気料金が高くなっている中、費用面でも助かります。

オフィスでの取り組み

書類をデジタル化し、紙の使用を減らすなどのペーパレス化、可能な場合は在宅勤務を行うことで、通勤に伴う排出を削減する。

まとめ

まだ、脱炭素アクションをやっていないという方の中でも。ご紹介した脱炭素アクションの中に1つは取り組めるものがあったのではないでしょうか。

これらのアクションは、個人の生活スタイルや環境に応じてライフスタイルに組み込めます。

小さなアクションが大きな影響をもたらすことを信じ、日常生活での脱炭素アクションの取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。