メタンとは? | 温室効果ガスとしての特性と削減策を解説

メタン(CH₄)は、地球温暖化に大きな影響を与える温室効果ガスの一つであり、二酸化炭素(CO₂)よりも短期間で約28倍以上の温暖化効果を持つとされています。

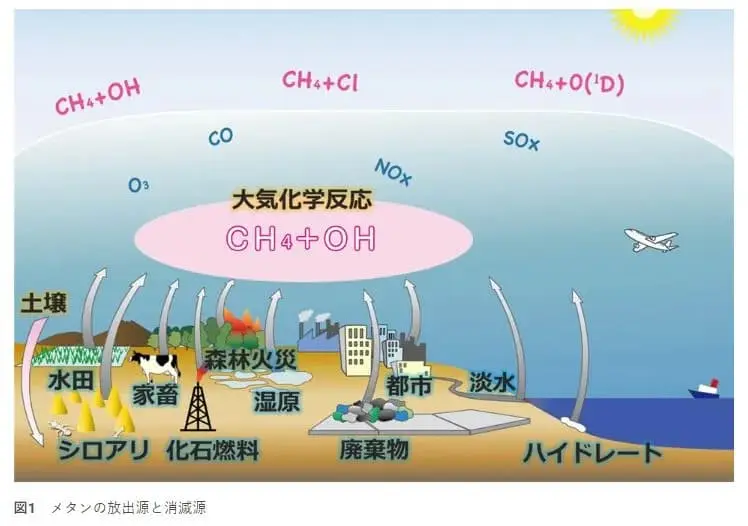

自然起源のメタンは、湿地や海洋、永久凍土から発生し、気候変動と密接に関連しています。

一方、人為起源のメタンは、家畜の消化過程や水田栽培、化石燃料の採掘・輸送、廃棄物処理など、多岐にわたる活動から排出されます。

メタンの削減には、農業やエネルギー分野の対策強化、廃棄物管理の改善、再生可能エネルギーの活用が不可欠です。

本記事では、メタンの特性や排出源、環境への影響、そして削減施策について詳しく解説します。

メタンとは

メタンは、最も単純な構造を持つアルカンであり、化学式はCH₄です。

無色・無臭のガスで、常温・常圧では気体の状態にあります。

メタンは、二酸化炭素(CO₂)に次いで、温室効果ガスの主要な成分として知られています。

その温室効果は、二酸化炭素に比べて短期間では28倍以上の効果があるとされる。

大気中の寿命は短いため、長期的な影響は二酸化炭素よりも小さいとは言われていますが、世界の温暖化に与える影響の23%を占めていると言われています。

自然起源のメタン

自然起源のメタンは、地球環境において自然に生成される温室効果ガスの一つであり、湿地、海洋、永久凍土、火山活動などの自然プロセスから発生します。

これらは人間活動によるメタン排出とは異なり、地質学的および生物学的な現象によって生じていますが、気候変動の進行と相互に関連し、重要な影響を持ちます。

湿地からの発生

湿地は自然起源メタンの最大の発生源で、嫌気性環境(酸素がほとんど存在しない環境)での有機物分解によって生成されます。

特に熱帯地域や北部の湿地、泥炭地での活動が活発であり、これらの場所では季節変動や降水量、気温の影響を大きく受けるため、排出量が大幅に変動します。

気温上昇により湿地の活動が活発化すれば、大気中のメタン濃度がさらに上昇する可能性があります。

海洋からの発生

海洋は、自然起源メタンのもう一つの重要な発生源です。海底堆積物内での微生物活動により有機物が分解され、メタンが生成されます。

このメタンはメタンハイドレートと呼ばれる氷状の構造物に閉じ込められることがあります。

しかし、海洋温暖化に伴い、メタンハイドレートが不安定化し、大量のメタンが大気中に放出されるリスクが懸念されています。

このプロセスは特に北極海や大陸棚地域で進行する可能性が高いとされています。

永久凍土からの発生

永久凍土も自然起源メタンの主要な供給源の一つです。

永久凍土には過去に閉じ込められた大量の有機物が存在し、これが温暖化によって融解すると、微生物の活動が活発化し、メタンが発生します。

この現象は特に北極圏の温暖化が進む中で深刻な問題となっています。

永久凍土の融解は、一度進行が始まると連鎖的に進む可能性があるため、地球温暖化を加速させるフィードバックループを形成します。

火山活動からの発生

火山活動やその他の地質学的プロセスも自然起源メタンの発生に寄与していますが、これらの排出量は湿地や海洋に比べると小規模です。

ただし、特定の地域では局所的に重要な影響を及ぼすことがあります。

自然起源メタンの排出は、直接的な制御が難しいため、気候変動の抑制を通じて間接的に影響を緩和する必要があります。

温暖化が進むとこれらの自然プロセスが活発化し、大気中のメタン濃度がさらに上昇するリスクがあります。

そのため、自然起源メタンの理解を深め、これを気候モデルに反映させることが、気候変動に対する適切な対応策を設計する上で不可欠です。

▼出典:国立環境研究所 2000~2017年のメタン収支の時間的・地域的な変動が明らかに

人為起源のメタン

上記は自然界で自然に発生するメタンについての説明でしたが、こちらでは、人間の活動によって直接または間接的に放出される人為起源のメタン放出についてです。

主な放出源には、家畜の消化過程、埋め立て地、化石燃料の採掘・輸送、米の水田栽培などがあります。

農業分野からの発生

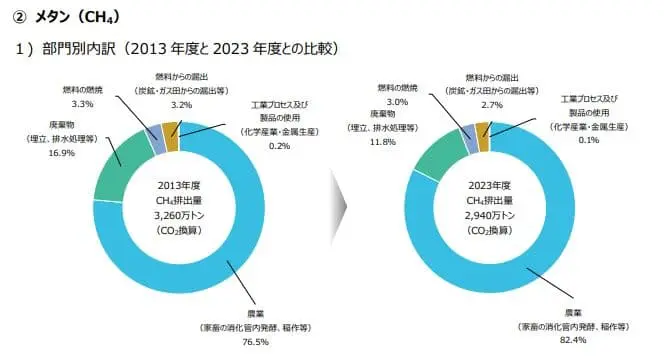

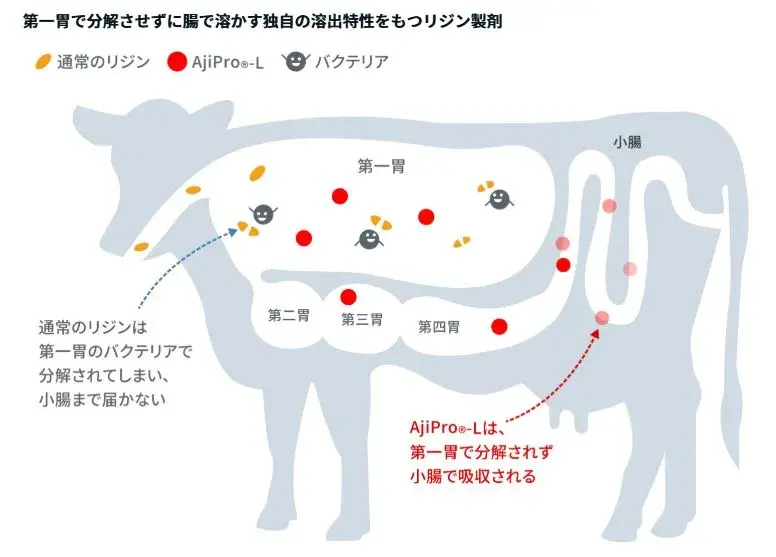

農業は、人為起源メタンの最も大きな発生源の一つであり、その主な要因は家畜の腸内発酵と水田稲作です。

反芻動物(牛、羊など)は、消化過程で腸内の微生物が発酵を行う際にメタンを生成します。

このガスは、動物が呼吸やげっぷを通じて放出する形で大気中に排出されます。

反芻動物の飼育が盛んな地域では、このプロセスが温室効果ガス排出の大部分を占めることがあります。

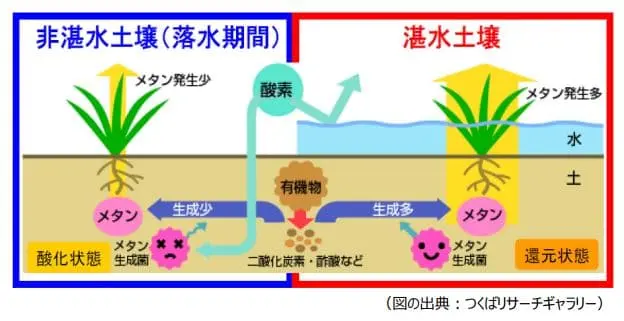

水田稲作もまた重要なメタン発生源です。水田が冠水されることで嫌気性条件(酸素が不足した環境)が形成され、その中で微生物が有機物を分解する際にメタンが発生します。

特にアジア地域では、広範囲にわたる水田が存在し、これが大気中のメタン濃度に大きく寄与しています。

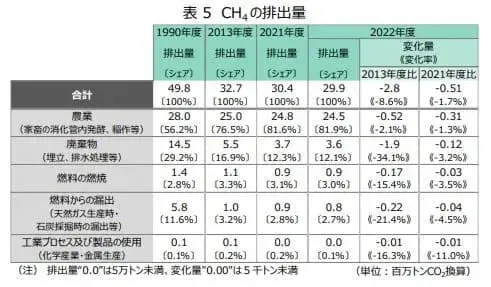

▼出典:2023 年度の温室効果ガス排出量及び吸収量(詳細)

エネルギー分野からの発生

エネルギー分野でのメタン排出は、主に化石燃料の採掘、輸送、使用によって引き起こされます。

天然ガスや石炭の採掘現場では、地層内に閉じ込められていたメタンが解放されることが一般的です。

特に天然ガスの採掘や輸送中の漏洩が大気中のメタン濃度上昇に寄与しています。

さらに、石油採掘時に副産物として発生するガスも重要なメタンの発生源です。

このガスはしばしばフレアリング(燃焼処理)によって処理されますが、燃焼効率が低い場合や処理が行われない場合、大量のメタンがそのまま大気中に放出されます。

廃棄物管理からの発発生

廃棄物管理も、人為起源メタンの大きな発生源です。特に埋立地では、有機廃棄物が嫌気性環境下で分解される際に大量のメタンが発生します。

埋立地におけるメタン生成は、廃棄物の種類や埋立地の管理方法によって変動します。

また、有機廃棄物の堆肥化や嫌気性分解もメタン生成に関連します。

堆肥化では好気性条件下で有機物を分解するためメタン発生は少ないものの、管理が不適切な場合には嫌気性条件が生じ、メタンが発生することがあります。

一方、嫌気性消化はエネルギー生成を目的とするプロセスであり、生成されるメタンをエネルギー利用できない場合、大気中に放出されるリスクがあります。

人為起源のメタン排出は、さまざまな人間活動に密接に関連しており、それぞれの分野での発生メカニズムは異なります。

農業、エネルギー、廃棄物管理という多岐にわたる領域で発生するメタンは、地球規模での温室効果ガス排出において重要な位置を占めています。

これらの発生源を理解することは、気候変動の進行に伴うリスクを評価し、持続可能な社会の構築を進める上で不可欠な要素と言えるでしょう。

メタンの活用

メタンの活用は、持続可能なエネルギー社会の構築や環境負荷の軽減において、極めて重要な役割を果たします。

その利用方法は単なるエネルギー資源としてだけでなく、環境対策や次世代技術の開発を通じた未来志向の取り組みにもつながります。

メタンの特性を最大限に活かすことで、エネルギー供給の安定性を確保しつつ、地球規模での持続可能性の向上を目指すことが可能です。

メタンのエネルギー資源としての活用

メタンは、天然ガスの主成分として世界中で広く利用されています。

燃焼時に排出される二酸化炭素(CO₂)が石炭や石油と比較して少ないため、化石燃料の中でも特にクリーンなエネルギー資源として認識されています。

この特性から、多くの国では再生可能エネルギーへの移行過程における「橋渡し燃料」として利用され、エネルギー供給の安定性と環境負荷削減の両立を実現しています。

発電所での利用では、高効率なタービン技術と組み合わせることで、低炭素エネルギー供給をさらに強化することができます。

さらに、メタンは輸送用燃料としても活躍しています。

圧縮天然ガス(CNG)や液化天然ガス(LNG)の形で供給されるメタンは、従来のガソリンやディーゼル燃料と比較して、排出ガス中の有害物質が少なく、クリーンな代替燃料として注目されています。

この技術は特に公共交通機関や長距離輸送の分野で広がりを見せており、大都市圏における大気汚染の緩和にも寄与しています。

再生可能エネルギーとしてのメタン

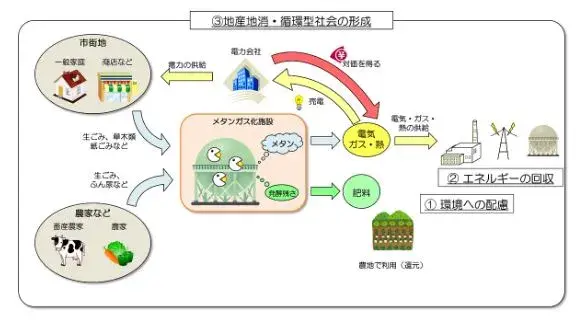

持続可能な形で生産されるバイオメタンは、再生可能エネルギーとしてのメタンの可能性を大きく広げています。

バイオメタンは、有機廃棄物や農業残渣、廃水処理施設などから発生するメタンを回収・精製して得られるものであり、カーボンニュートラルなエネルギー源として位置づけられています。

このプロセスは、廃棄物削減、温室効果ガス排出削減、エネルギーの地産地消を同時に実現する優れた手法です。

特に地域レベルでの取り組みでは、地方自治体や農業コミュニティが主体となり、循環型経済の推進や地域活性化に貢献しています。

次世代技術としてのメタン利用

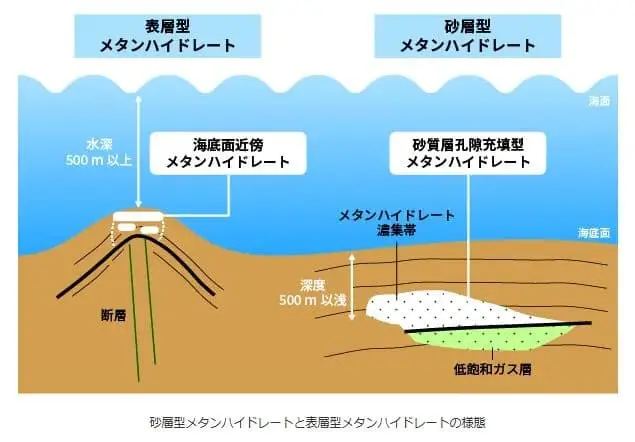

メタンハイドレート(燃える氷)も、未来のエネルギー供給を支える可能性を秘めた重要な資源です。

この資源は海底や永久凍土層に大量に存在し、技術的課題を克服することで膨大なエネルギー供給源として活用可能です。

しかし、採掘には環境への配慮が不可欠であり、温室効果ガス排出や海洋環境への影響を最小化するための技術開発が求められています。

この分野では日本を含む複数の国が研究開発を進めており、国際的な協力が今後の成功の鍵となるでしょう。

▼出典:産総研 メタンハイドレートとは?

化学工業におけるメタンの応用

メタンはエネルギー用途だけでなく、化学工業においても重要な役割を果たしています。

例えば、メタンを原料として生産されるメタノールは、燃料や化学製品の基礎原料として広く利用されています。

また、アンモニアの製造にも活用されており、窒素肥料や再生可能エネルギー貯蔵の分野でも重要性を増しています。

これらの用途において、炭素捕捉・貯留技術(CCS)を組み合わせることで、環境負荷を大幅に低減する取り組みが進んでいます。

メタン活用の課題と解決策

メタン活用の最大の課題は、大気中への漏出をいかに防ぐかです。

そのためには、メタン漏出を最小限に抑えるための高精度監視技術や漏出防止技術の導入が不可欠です。

また、化石燃料由来のメタン利用から再生可能エネルギーへの移行を進めるため、政策的支援や研究開発への投資が必要です。

メタンは、クリーンで効率的なエネルギー源として、また持続可能な社会を構築するための重要な鍵として、多方面での活用が期待されています。

その利用は、現在のエネルギー需要を満たすだけでなく、再生可能エネルギーとの連携や次世代技術の開発を通じて、未来のエネルギー供給を支える可能性を秘めています。

環境負荷を最小化しつつメタンを活用する取り組みが進展すれば、地球規模での温暖化対策や循環型経済の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

この実現には、政府、企業、地域社会が連携して取り組むことが不可欠です。

メタン削減の施策について

メタン削減の施策は、気候変動対策において極めて重要なテーマであり、その特性を踏まえた包括的なアプローチが求められます。

メタンはCO₂に比べて短期間で80倍以上の温室効果を持つため、その排出削減は短期的な地球温暖化の抑制に直結します。

農業、廃棄物管理、エネルギーの各分野で進められている施策を、具体例を交えて詳細に解説します。

農業分野におけるメタン削減

農業は、世界のメタン排出量の大部分を占める重要な分野です。

特に家畜の腸内発酵と水田からのメタン排出が主要な要因であり、それぞれに対して革新的な対策が講じられています。

家畜に関しては、飼料の改良が有効な手段として進められています。

特定の藻類や脂肪酸を含む飼料添加物は、家畜の消化過程で発生するメタンを大幅に抑制する効果が確認されています。

例えば、藻類由来の添加物を使用することで、メタン排出量を30%以上削減できるという研究成果があります。

また、飼料の栄養価を高めることで、家畜の成長効率を向上させ、総排出量を削減する取り組みも進んでいます。

▼出典:明治ホールディングス 牛が排出する温室効果ガスを「餌」で削減。明治グループ・味の素・酪農家が手を携えて挑む

水田においては、間欠灌漑という方法が効果的です。

この技術では、水田を定期的に乾燥させることで嫌気性微生物の活動を抑制し、メタンの発生を削減します。

アジアの稲作地帯で広く採用されており、水使用量の削減という追加的な利点も得られるため、農業の持続可能性を高める重要な技術となっています。

廃棄物管理におけるメタン削減

廃棄物管理は、埋立処理や有機物の分解に伴うメタン排出が問題となっています。

この分野では、埋立地ガスの回収と利用が有効な解決策です。

専用のガス回収システムを導入することで、埋立地から発生するメタンを回収し、発電や暖房用燃料として利用する取り組みが進んでいます。

これにより、メタンの排出を抑えるだけでなく、再生可能エネルギーとしての利用価値を生み出しています。

さらに、有機廃棄物の堆肥化とバイオガス化も重要な施策です。

堆肥化では、有機廃棄物を好気的に分解することでメタンの発生を防ぎます。

一方で、バイオガスプラントを利用して嫌気性消化を行うと、メタンを効率的に回収し、エネルギーとして活用できます。

この技術は、循環型社会の実現に向けたモデルケースとして注目されています。

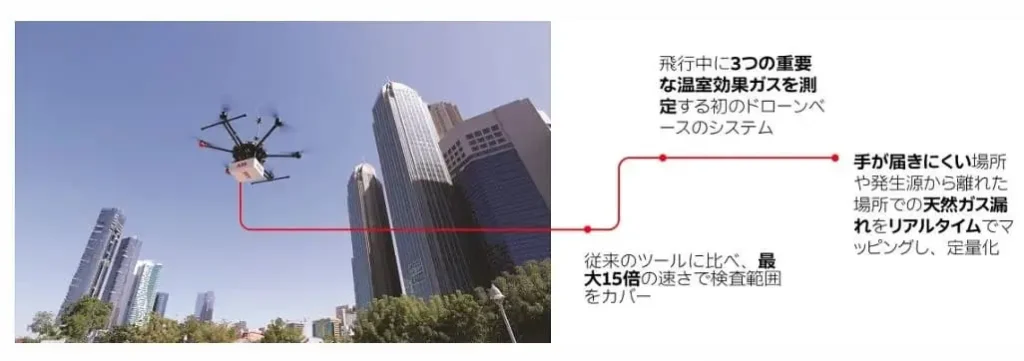

エネルギー分野におけるメタン削減

化石燃料の採掘、輸送、使用過程では、大量のメタンが漏洩しています。

この課題に対処するため、最新の技術を活用した対策が講じられています。

ガスパイプラインの漏洩検知技術はその一例です。

ドローンや衛星を活用した監視システムは、漏洩箇所を迅速かつ正確に特定し、修正を可能にします。

これにより、無駄なメタン排出を削減するだけでなく、ガスのロスを最小限に抑えることで経済的な利益ももたらします。

さらに、石油採掘時の副産物として発生するガスをフレアリング(燃焼処理)せず、回収してエネルギー利用する技術も進展しています。

これにより、メタン排出を削減しながら資源効率を高めることが可能となっています。

▼出典:ABB HoverGuard™ ガス漏れ検知ソリューション

国際的取り組みと政策の支援

メタン削減を推進するには、技術革新と政策支援の連携が欠かせません。

「グローバル・メタン・プレッジ」のような国際的な枠組みでは、2030年までにメタン排出量を30%削減する目標を掲げ、多国間協力を推進しています。

また、各国ではメタン削減の測定、報告、検証(MRV)を強化し、具体的な削減目標を設定する動きが進んでいます。

政策支援は、技術導入のコストを軽減し、インフラ整備を促進するために不可欠です。

補助金や税制優遇措置により、企業や自治体がメタン削減のための設備を導入しやすくなります。

また、啓発活動を通じて市民の理解を深め、行動変容を促すことも重要です。

日本では、Jクレジットで水稲栽培による中干し期間の延長にてメタンの排出を減らす方法論が令和5年3月に承認され、水田からのメタン排出を減らそうとする動きが徐々に広がっています。

▼出典:農林水産省プレリリース J-クレジットにおいて「水稲栽培による中干し期間の延長」が新たな方法論として承認されました!

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

まとめ

メタンは、二酸化炭素に次ぐ主要な温室効果ガスであり、その削減は地球温暖化対策において極めて重要です。

自然起源と人為起源の両方で排出されるメタンは、短期間ではCO₂の数十倍もの温暖化効果を持つため、早急な対応が求められています。

削減対策として、農業では家畜の飼料改良や水田の間欠灌漑、エネルギー分野ではガス漏洩防止技術の導入、廃棄物管理では埋立地のメタン回収やバイオガス化などが進められています。

また、Jクレジット制度などの政策支援により、各分野での削減努力が加速しています。

さらに、メタンはクリーンなエネルギー源としても活用できるため、バイオメタンの利用やメタンハイドレートの研究が進んでいます。

今後、技術革新や国際的な協力を強化しながら、メタン排出の抑制と有効活用を両立することが、持続可能な社会の実現に向けた鍵となるでしょう。