LNGと再生可能エネルギーの共存:脱炭素社会に向けた戦略的役割

エネルギー転換が進む現代において、LNG(液化天然ガス)は再生可能エネルギーと共存しながら、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を果たすと注目されています。

世界的に石炭からの移行が進むなか、LNGはクリーンな化石燃料として位置づけられ、CO₂排出量の削減やエネルギーの安定供給に貢献しています。

しかし、LNGは本当に脱炭素に貢献できるのか、あるいは再生可能エネルギーの普及を妨げるのか、その評価は議論が続いています。

日本はLNGの世界最大級の輸入国であり、電力・産業・都市ガスなど多様な分野で活用されていますが、今後のエネルギー政策や価格動向によって、その立場も変化していくでしょう。

本記事では、LNGの基本知識から、天然ガスやLPGとの違い、日本での利用状況、メリット・デメリット、そして脱炭素社会への貢献可能性について詳しく解説します。

LNG(液化天然ガス)基本知識

液化天然ガス(LNG)とは?

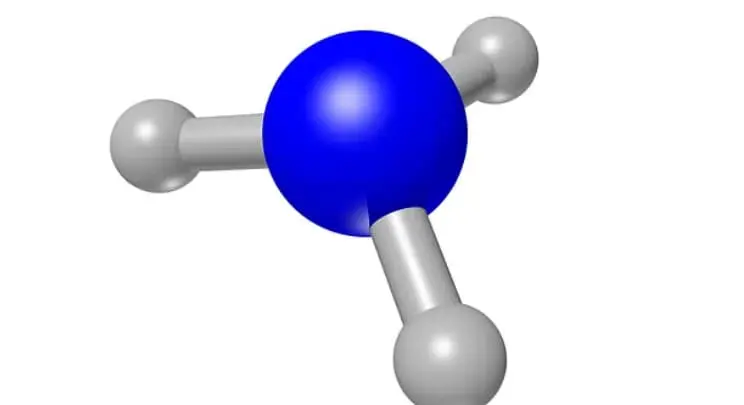

液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)は、天然ガスを超低温(約-162℃)に冷却して液体化したものを指します。

天然ガスは主にメタン(CH₄)を主成分とし、一般的にはガスの状態で産出されますが、これを液体にすることで体積が約1/600に圧縮され、輸送や貯蔵がしやすくなります。

LNGの特徴として、以下の点が挙げられます。

- 高いエネルギー密度:ガスのままの天然ガスに比べ、同じ容積で多くのエネルギーを蓄えることが可能。

- 環境負荷が低い:燃焼時の二酸化炭素(CO₂)排出量が石炭や石油に比べて少なく、硫黄酸化物(SOₓ)や微粒子(PM)もほぼ含まないため、環境負荷の低いエネルギー源とされる。

- 長距離輸送が可能:ガスのままではパイプライン輸送が主流となるが、液化することで専用のLNGタンカーによる海上輸送が可能となり、国際取引が容易になる。

現在、日本をはじめとするアジア諸国はLNGの主要な輸入国であり、発電用途や産業用途に広く活用されています。

LNGと天然ガスの違い

LNGと天然ガスは基本的に同じ成分ですが、形態・輸送方法・用途に違いがあります。

火力発電が天然ガスの最大の用途であり、パイプライン供給される天然ガスも発電に大きく使われている。

LNGは液体のまま輸送され、受け入れ基地で気化して都市ガスや発電用途に利用される。

天然ガスはパイプラインを通じて直接供給されるが、その多くは発電に使用される。

また、LNGは液化される際に不純物(硫黄成分や二酸化炭素など)が除去されるため、より純度が高い天然ガスといえます。

スペックの比較

LNG(液化天然ガス)とLPG(液化石油ガス)は、名前が似ていますが、成分・用途・保存方法が異なるエネルギー源です。

LNGは-162℃の超低温で液化が必要なのに対し、LPGは低圧で常温でも液化可能なため、ガスボンベなどで簡単に保管・輸送できる。

日本におけるLNGの利用状況

日本は、世界有数の液化天然ガス(LNG)消費国であり、その利用は主に以下の用途に分けられます。

日本におけるLNGの主な使い道

・火力発電:日本の電力供給において、LNGは主要な燃料として使用されています。

石炭や石油に比べて二酸化炭素(CO₂)排出量が少ないため、環境負荷の低減に寄与しています。

2020年度のデータによれば、天然ガスの消費量の約60%が発電用途に充てられています。

・都市ガス:LNGは、都市ガスの原料としても広く利用されています。

同じく2020年度のデータで約33%が都市ガス用途に使用されています。

・産業用燃料:工場のボイラーや加熱炉など、産業分野でもLNGは重要なエネルギー源として使用されています。発電用と都市ガス用を除いた残りの約7%が産業用およびその他の用途と推定されます。

・輸送用燃料:近年では、LNGを燃料とする船舶や車両の導入が進んでおり、輸送分野での利用も拡大しています。

日本のLNG輸入先と輸入量の推移

日本は国内のエネルギー資源が限られているため、LNGの大部分を海外からの輸入に依存しています。主要な輸入先と輸入量の推移は以下のとおりです。

- 主要な輸入先:2022年のデータによれば、日本のLNG輸入先は以下のとおりです。 オーストラリア:全輸入量の43%マレーシア:17%ロシア:10%米国:6%パプアニューギニア:5%

▼出典:Chematels LNG―期待の電源ながら輸入は難局へ【高騰する化学品、その推移と要因 第2回】

- 輸入量の推移:日本のLNG輸入量は、2014年度の8,907万トンをピークに減少傾向が続いており、2023年度は6,488万トンと7年連続で減少しています。

▼出典:ガスエネルギー新聞 LNG輸入量が7年連続で減少、原発利用率向上などで

この減少の背景には、再生可能エネルギーの導入拡大や原子力発電所の再稼働、省エネルギーの推進などが挙げられます。

しかし、LNGは依然として日本のエネルギー供給において重要な役割を果たしており、その安定供給と環境対応が今後も求められています。

LNGのデメリットと安全性に関する懸念点

液化天然ガス(LNG)は、クリーンなエネルギーとして注目されていますが、いくつかのデメリットや安全性に関する懸念も存在します。

ここでは、LNGの主なデメリットと、その危険性について詳しく解説します。

LNGのデメリット

(1) インフラ整備に高コストがかかる

LNGは、-162℃という極低温で液化・貯蔵・輸送されるため、特殊な設備が必要です。

LNGを利用するには、以下のようなインフラが不可欠となり、その整備には莫大なコストがかかります。

- LNG輸入基地(気化プラント、貯蔵タンクなど)

- LNGタンクローリーや専用輸送船

- LNG発電所や都市ガス供給網の整備

特に、日本のようなLNG依存度が高い国では、安定供給のために大規模な投資が必要となり、コスト面での負担が大きいです。

(2) 供給が海外依存でエネルギー安全保障のリスク

LNGのほぼ100%を輸入に頼る日本にとって、供給リスクは大きな課題です。

主要な供給国(オーストラリア、カタール、マレーシアなど)で地政学的リスクや天候の影響が発生すると、供給不安や価格変動が起こる可能性があります。

例:

- ロシアのウクライナ侵攻後のエネルギー価格高騰

- 中東地域の政治不安定化

- LNG輸送経路(スエズ運河やパナマ運河)の混雑や封鎖

これらの要因により、LNG価格の変動が激しくなるため、安定したエネルギー供給を維持するためのリスクヘッジが必要です。

▼出典:資源エネルギー庁 第2節 日本の経済・社会に与える影響

(3) 二酸化炭素(CO₂)排出ゼロではない

LNGは石炭や石油に比べてクリーンな燃料とされていますが、燃焼時にCO₂を排出するため、完全な脱炭素エネルギーではありません。

- LNG火力発電は、石炭火力発電に比べて約40%のCO₂排出量削減が可能

- しかし、再生可能エネルギー(太陽光・風力)と比較すると依然としてCO₂排出がある

そのため、「脱炭素社会への移行における過渡的なエネルギー源」としての位置づけにとどまり、長期的な解決策にはならないとの指摘もあります。

(4) 気化によるエネルギーロス(ボイルオフガス問題)

LNGは-162℃という極低温で維持されるため、輸送や貯蔵中に気化する(ボイルオフガス:BOG)という特性があります。これにより、

- 貯蔵タンクからLNGが自然気化してロスが発生する

- LNG輸送船では、BOGを再液化するための追加エネルギーが必要

このように、LNGは一定のロスが発生するため、効率的な管理が求められるエネルギー源でもあります。

LNGの危険性(安全性)について

(1) 極低温による危険性

LNGは-162℃という超低温で扱われるため、取り扱いを誤ると凍傷や設備破損の危険性があります。

- 作業員が直接触れると、皮膚が凍結(凍傷)

- LNGが金属に触れると脆化し、設備が破損する可能性

- 配管やタンクの断熱性が不十分だと、破裂のリスク

このため、LNG設備では、断熱対策や保護服の着用が必須となります。

(2) 気化した天然ガスの爆発リスク

LNG自体は不燃性ですが、気化した天然ガス(メタン)が空気と適切な割合で混ざると爆発の危険があります。

- メタンの爆発範囲(可燃性濃度範囲)は5~15%

- 漏洩した場合、換気が不十分だと引火する可能性

- 密閉された空間でガスが溜まると、火花や静電気による爆発のリスク

しかし、LNGは比重が空気より軽いため、屋外ではすぐに拡散する特性があります。

そのため、適切な換気を確保すれば、大規模な爆発のリスクは低いとされています。

(3) LNG輸送・貯蔵時の事故リスク

LNGの輸送中や貯蔵タンクでのトラブルも発生する可能性があります。

- LNG輸送船の事故 → LNGが流出すると、極低温で周囲を凍結させる

- 貯蔵タンクの漏洩 → メタンガスが発生し、引火リスクが高まる

- タンクローリーの事故 → LNGが一気に気化すると、大量のガスが発生し爆発の可能性

ただし、LNGタンクや輸送設備には厳格な安全基準が設けられており、適切な管理が行われていれば、重大事故のリスクは低いとされています。

LNGは脱炭素に貢献するか?

LNGは従来の化石燃料よりもCO₂排出量が少ないため、「脱炭素への移行を助けるエネルギー」として位置付けられています。

しかし、完全な脱炭素社会を目指す上でいくつかの課題も指摘されています。

(1) LNGのライフサイクル全体でのGHG排出

LNGの環境負荷を評価する際には、燃焼時のCO₂排出量だけでなく、採掘・液化・輸送・再気化といったバリューチェーン全体での排出量も考慮する必要があります。

特に、以下の点が課題として挙げられます。

- メタン漏出問題

LNGの主成分であるメタン(CH₄)は、CO₂の約25倍の温室効果を持つとされており、LNGの採掘・輸送・貯蔵の過程でメタンが大気中に漏出すると、温暖化への影響が懸念されます。 - 液化プロセスの高エネルギー消費

LNGを液化するには大規模な冷却設備が必要であり、その過程で大量のエネルギーが消費されるため、これに伴うCO₂排出を抑えることが求められます。

(2) LNGは「最終的な解決策」ではない

LNGは石炭や石油に比べて低炭素ですが、CO₂をゼロにするエネルギーではありません。

そのため、脱炭素社会を実現するためには、LNGの利用を一時的なステップとして捉え、再生可能エネルギーや水素・アンモニアといった次世代燃料への移行を進める必要があります。

- 再生可能エネルギーとの組み合わせ

LNGは出力調整が可能なため、太陽光や風力発電と組み合わせることで、再生可能エネルギーの補完的な役割を果たすことができます。

- カーボンニュートラルLNGの導入

LNGの脱炭素化を進めるために、二酸化炭素回収・貯留(CCS)を活用した「カーボンニュートラルLNG」の開発が進められています。これにより、CO₂排出量を実質ゼロにすることが可能になります。

(3) LNG火力発電の長期的な位置付け

日本をはじめとする多くの国では、LNG火力発電が電力供給の中心を担っていますが、2050年のカーボンニュートラル目標を達成するためには、長期的にはLNG依存から脱却する必要があると考えられています。

- 2030年頃までは、石炭火力発電の削減とともにLNGの活用が進む

- 2040年以降は、再生可能エネルギーや水素・アンモニア発電へシフト

このように、LNGは「短期的な脱炭素の加速剤」として活用されるものの、最終的にはゼロエミッション燃料への移行が求められています。

▼出典:資源エネルギー庁 もっと知りたい!エネルギー基本計画⑥ 安定供給を前提に、脱炭素化を進める火力発電

まとめ

LNG(液化天然ガス)は、石炭や石油よりもCO₂排出量が少なく、発電や都市ガス、産業用燃料として広く利用されています。

特に日本では電力供給の約60%をLNG火力発電が占め、エネルギーの安定供給に不可欠な存在です。

しかし、近年は再生可能エネルギーの拡大や原子力発電の再稼働により、輸入量が減少傾向にあります。

LNGのメリットとして、長距離輸送が可能で、クリーンな化石燃料とされる点が挙げられます。

一方で、インフラ整備に高コストがかかること、輸入依存による供給リスク、そして完全な脱炭素エネルギーではないことが課題です。

また、採掘・液化・輸送の過程でメタン漏出のリスクがあり、環境負荷も指摘されています。

LNGは短期的には脱炭素化に貢献するものの、長期的には水素や再生可能エネルギーへの移行が不可欠です。

今後、カーボンニュートラルLNGの開発やCCS(二酸化炭素回収・貯留)技術の導入が進めば、より持続可能なエネルギーとしての役割を果たすことが期待されます。