アンモニア燃料(エネルギー)が注目される理由|日本の導入戦略と世界の動向

アンモニア燃料は、脱炭素社会の実現に向けて注目を集めています。

水素と窒素から成るこの燃料は、燃焼時に二酸化炭素を排出せず、発電や船舶燃料としての活用が期待されています。

日本では、石炭火力発電所でのアンモニア混焼技術の開発が進み、2030年代前半の商用化を目指した実証試験が始まっています。

しかし、アンモニア燃料の普及には、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)の抑制や、安定供給のための国際的なサプライチェーンの構築など、乗り越えるべき課題もあります。

それでも、日本は官民一体となって技術開発や国際標準化を進め、アジアを中心に市場形成を推し進めています。

2025年2月の首脳会談で、日本とアメリカはエネルギー安全保障の強化に向けた協力を確認しました。その中でも注目を集めたのがLNGでしたが、その他にもアンモニアやバイオエタノールが持続可能なエネルギー資源として言及されました。

このように、国際的なエネルギー政策においても重要視されるアンモニアとは、一体どのような燃料なのでしょうか。

▼参考:シェールガスとは?シェールガスの歴史と環境・経済への影響を解説

▼参考:バイオエタノールとは?メリット・デメリットと環境への影響を徹底解説

アンモニア燃料とは

アンモニア燃料の基本的な特徴

アンモニア燃料は、脱炭素社会の実現に向けた次世代エネルギーとして注目されています。水素と窒素から構成されるこの燃料は、燃焼時に二酸化炭素を排出しないことが最大の特長です。

これにより、発電や輸送分野における化石燃料の代替手段として期待されており、特に既存の石炭火力発電所における混焼技術の開発が進んでいます。

これまで築かれてきたインフラを活用しながら、比較的スムーズに脱炭素化を推進できる点は、他の再生可能エネルギーとは異なる大きな利点です。

また、アンモニアは水素を効率的に運搬・貯蔵できる「水素キャリア」としての役割も果たします。

水素はエネルギー源として注目されていますが、そのままの形では輸送や貯蔵が難しく、大量に取り扱うためには低温液化や高圧縮が必要です。

一方、アンモニアの形に変換すれば、常温・常圧でも比較的安定した状態を保つことができ、より容易に国際的な輸送が可能になります。

この特性を活かし、日本でもグリーンアンモニア(再生可能エネルギー由来のアンモニア)を海外から調達し、国内で燃料として利用する取り組みが進められています。

現在、JERA碧南火力発電所をはじめとする国内の発電所でアンモニア混焼の実証試験が行われており、将来的には船舶や産業分野への応用も視野に入れた研究が進められています。

▼出典:経済産業省 我が国の燃料アンモニア導入・拡大 に向けた取組について

アンモニア燃料の化学式と性質

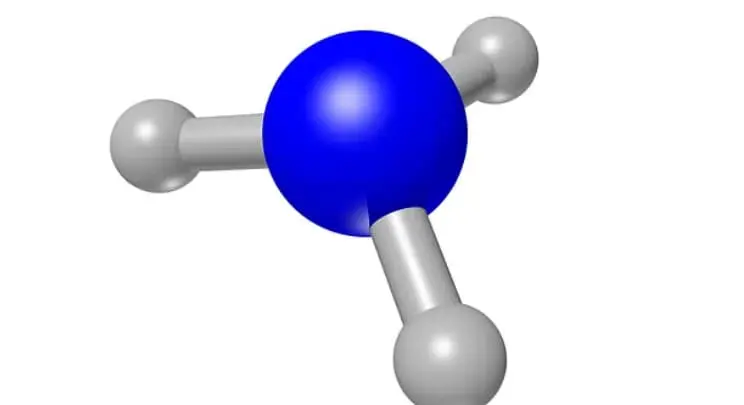

アンモニアの化学式はNH₃で、水素(H)と窒素(N)からなる無機化合物です。この単純な分子構造を持つことで、燃料としての利用が可能になっています。

最大の特徴は、炭素を含まないため燃焼時に二酸化炭素を排出しないことですが、他の燃料と比べて燃焼特性に独特の課題があります。

例えば、アンモニアは引火点が高く、燃焼しにくい性質を持つため、そのままでは発熱量が低く、効率的な燃焼が難しいとされています。

そのため、石炭や天然ガスと混焼する技術の開発や、燃焼を促進するための触媒の研究が進められています。

さらに、アンモニアの燃焼時には窒素酸化物(NOx)が発生する可能性があるため、その排出を抑制する技術が不可欠です。

現在、日本をはじめとする各国では、低NOx燃焼技術の開発が進められており、環境負荷を最小限に抑えながら実用化を目指す取り組みが活発に行われています。

また、アンモニアは水に溶けやすく腐食性があるため、輸送や貯蔵における安全対策も重要な課題となります。

これらの技術的・制度的な課題を克服することで、アンモニア燃料の本格的な普及が現実のものとなるでしょう。

▼出典:アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先

アンモニア燃料の種類と用途

アンモニア燃料の製造方法

アンモニアは、これまで化学肥料や産業用原料として利用されてきましたが、近年は燃料としての活用が注目され、その製造方法にも大きな変化が求められています。

現在主流となっているのは、「ハーバー・ボッシュ法」と呼ばれる高温・高圧条件下で窒素(N₂)と水素(H₂)を反応させる製法です。

しかし、この方法では化石燃料を原料として水素を得るため、大量のCO₂が排出されるという課題があります。

この問題を解決するため、再生可能エネルギーを活用した「グリーンアンモニア」の製造が進められています。

具体的には、水の電気分解によって水素を得て、ハーバー・ボッシュ法を組み合わせることで、化石燃料を使用せずにアンモニアを生産する方法です。

風力や太陽光発電が豊富な地域での大規模な生産が計画されており、日本もこうした海外の生産拠点と連携を進めています。

また、CO₂の排出を抑えながら化石燃料由来の水素を活用する「ブルーアンモニア」も、短中期的な脱炭素戦略の一環として注目されています。

さらに、より効率的なアンモニア合成技術の開発も進んでおり、常温・常圧での製造を可能にする「電解合成法」などが研究されています。

これらの技術が実用化されれば、エネルギー消費を抑えながら、より持続可能な方法でアンモニアを生産できるようになるでしょう。

▼出典:アンモニアが“燃料”になる?!(前編)~身近だけど実は知らないアンモニアの利用先

エネルギー源としてのアンモニア

アンモニアは、燃焼時にCO₂を排出しないという特性を持つことから、発電や産業用途のエネルギー源として期待されています。

特に、既存の石炭火力発電所における「アンモニア混焼」が進められており、CO₂排出を抑えながら脱炭素化を実現する手段として注目されています。

また、アンモニアをガスタービン発電に活用する研究も進められています。

天然ガス火力の一部をアンモニアに置き換えることで、CO₂排出を削減しながらエネルギーの安定供給を実現する取り組みが進んでおり、すでにマレーシアなど海外でも実証実験が行われています。

こうした技術が確立されれば、アンモニアは従来の化石燃料を補完する新たなエネルギー源としての地位を確立することになるでしょう。

しかし、アンモニアはそのままでは燃焼しにくいという特性があり、燃焼効率の向上が課題となっています。

さらに、燃焼時に発生するNOx(窒素酸化物)を抑制する技術も必要不可欠です。現在、低NOx燃焼技術の開発が進められており、今後の技術革新によって、環境負荷を最小限に抑えた形でのエネルギー利用が可能になると期待されています。

▼出典:経済産業省 我が国の燃料アンモニア導入・拡大 に向けた取組について

自動車や船舶における利用事例

輸送分野でも、アンモニア燃料の活用が進められています。特に、国際海運業界ではCO₂排出削減が求められており、アンモニアを燃料とする船舶の開発が進行中です。

国際海事機関(IMO)の規制強化により、従来の重油に代わるクリーンな燃料が求められる中、アンモニアは有力な選択肢の一つとされています。

日本の三菱造船や韓国の現代重工業などが、アンモニア燃料を活用した新型エンジンの開発を進めており、2030年頃には商用運転が開始される見込みです。

アンモニアを燃料とする次世代型の大型輸送船も、いよいよ現実味を帯びてきています。

三菱造船は三井物産や名村造船所と連携し、アンモニアを主燃料とする大型輸送船の基本設計を開発。

この革新的な船型は、すでに2025年3月に日本海事協会から基本承認(AiP)を取得しており、商業化に向けた重要な一歩を踏み出しています。

既存の港湾インフラとの整合性も考慮された設計であるため、導入時のハードルも比較的低く、実用化への道筋はすでに見え始めています。

▼参考:アンモニアを燃料とする大型アンモニア輸送船の設計基本承認(AiP)を船級協会から取得

一方で、自動車分野においても、アンモニアの活用が模索されています。

現時点では、燃料電池車(FCV)向けの水素供給源としての利用が研究されており、アンモニアを分解して水素を取り出し、燃料電池で電力を生み出すシステムが開発されています。

これにより、水素ステーションが整備されていない地域でも、アンモニアを燃料として活用できる可能性が広がります。

ただし、燃焼特性や供給インフラの整備などの課題が多く、商用化にはまだ時間がかかると考えられています。

そのため、大型商用車や特殊用途車両向けの技術開発が先行することが予想されます。

このように、アンモニア燃料は発電から輸送分野まで幅広い活用が見込まれており、技術開発とインフラ整備の進展によって、より実用的なエネルギーとしての地位を確立していくでしょう。

今後、どのような形で社会に導入されていくのか、その動向に注目が集まっています。

アンモニア燃料の市場動向と展望

国内外の主要企業の動き

アンモニア燃料の市場は、脱炭素社会の実現に向けた世界的な動きの中で拡大を続けています。

特に、発電や海運、産業用途での活用が進められており、日本をはじめとする主要国の企業が技術開発と市場展開を積極的に進めています。

日本国内では、JERAが石炭火力発電所でのアンモニア混焼技術の開発を主導し、2023年度から20%混焼の実証試験を開始しました。

2030年代前半には50%以上の混焼率を実現し、最終的には専焼発電の実用化を目指しています。

さらに、IHIはアンモニア専焼ガスタービンの開発を進め、2026年度にはマレーシアで商用運転を開始する計画を発表しました。

また、三菱重工業もアンモニアを活用した火力発電技術の開発に取り組み、国内外での市場展開を視野に入れています。

▼参考:石炭からアンモニアへ燃料を転換!アンモニアを火力発電に利用するための世界初の実証試験を開始

▼出典:アンモニアが“燃料”になる?!(後編)~カーボンフリーのアンモニア火力発電

海外でも、アンモニア燃料への関心は高まっています。

韓国では斗山エナビリティやKEPCO(韓国電力公社)が石炭火力発電所のアンモニア混焼技術の開発を進め、2030年までの実用化を目指しています。

中国では国家能源集団が100万kW級の石炭火力発電所でアンモニア混焼試験を進めており、大規模導入に向けた技術開発が進行中です。

一方、欧米ではオランダのヤラ・インターナショナルがグリーンアンモニアの製造と供給に注力し、脱炭素燃料の国際市場を牽引する動きを見せています。

海運分野では、MAN Energy Solutions(ドイツ)や三菱造船がアンモニア燃料エンジンの開発を進めており、2030年頃にはアンモニア燃料船の商用化が実現すると見込まれています。

国際海運業界では、GHG(温室効果ガス)排出規制の強化が進められており、アンモニア燃料を採用する船舶の開発が今後の市場成長を左右する重要な要素となるでしょう。

このように、各国の主要企業が発電や輸送分野でのアンモニア燃料の導入を進めており、市場拡大に向けた競争が本格化しています。

▼参考:Scope3カテゴリ4-輸送、配送(上流)について具体的に解説

▼出典:経済産業省 我が国の燃料アンモニア導入・拡大 に向けた取組について

アンモニア燃料の将来性

アンモニア燃料の将来性は、脱炭素化を推進する世界のエネルギー政策と密接に結びついています。

2030年以降は、発電・輸送分野での本格的な導入が期待され、特にカーボンニュートラルを目指す各国の取り組みが市場拡大を後押ししています。

▼参考:【2025年最新】カーボンニュートラルとは?現状と今後のトレンド

発電分野では、各国のエネルギー政策の中でアンモニアの役割が強調されています。

日本の第6次エネルギー基本計画では、2030年の電源構成において水素・アンモニア発電の割合を1%程度とする目標が掲げられていますが、技術の進展次第ではさらに拡大する可能性があります。

韓国や中国でも、脱石炭を進める一環としてアンモニア混焼技術の導入が検討されており、こうした動きが進めば国際的なアンモニア需要は急速に高まるでしょう。

▼出典:経済産業省 我が国の燃料アンモニア導入・拡大 に向けた取組について

また、国際的な枠組みとしても、G7やEUがアンモニア燃料の導入を推進する方針を示しています。

G7の気候・エネルギー・環境大臣会合では、アンモニアを含む低炭素燃料の開発と導入の重要性が強調され、EUも再生可能エネルギー由来のグリーンアンモニアを支援する政策を打ち出しています。

これにより、欧州を中心としたグリーンアンモニアの市場形成が進み、日本やアジア諸国との連携が強まることが予想されます。

輸送分野においても、IMO(国際海事機関)による温室効果ガス排出規制の強化を受け、アンモニア燃料船の導入が加速する見通しです。

現在、バルクキャリアやタンカーを中心にアンモニア燃料船の開発が進められており、2030年代には商用運航が本格化すると期待されています。

また、自動車分野では、燃料電池車(FCV)向けの水素キャリアとしてアンモニアの活用が模索されており、水素インフラの整備が進めばアンモニア燃料の応用範囲はさらに広がるでしょう。

▼参考:JCLP主催イベントレポート | 水素の可能性とリスクを世界的アナリストが解説

技術革新や政策的な後押しが進めば、アンモニア燃料は脱炭素社会の中核を担うエネルギー源となる可能性が高いでしょう。

特に、日本は技術開発の面で優位性を持っており、国際市場において競争力を維持できるかが今後の鍵となります。

今後も、政府や企業の動きに注目しながら、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた取り組みがさらに加速していくことが期待されます。

まとめ

アンモニア燃料は、二酸化炭素を排出しないという特性から、脱炭素化を目指す国際社会において極めて重要な次世代エネルギーと位置づけられています。

日本では、既存の石炭火力発電所での混焼技術の開発が進められ、将来的な専焼運用も視野に入れた実証試験が始まっています。

海運分野でも環境規制の強化に対応する形で、アンモニアを主燃料とする船舶の設計・建造が加速しており、三菱造船が開発した大型アンモニア輸送船が2025年に日本海事協会から基本承認を取得したことは、実用化に向けた大きな前進です。

さらに、アンモニアは水素キャリアとしての機能も兼ね備えており、水素社会の実現にも貢献する可能性を秘めています。

今後は、NOx排出や供給体制といった課題の克服が鍵となりますが、日本は官民連携による技術革新と国際標準化を主導し、アジアを中心とした市場形成に向けた動きを加速させています。

信頼性の高い技術と政策の後押しにより、アンモニア燃料は脱炭素社会を支える中核エネルギーへと成長することが期待されます。