Scope3カテゴリ4-輸送、配送(上流)について具体的に解説

Scope 3カテゴリ4(輸送・配送の上流)は、企業のサプライチェーンにおける温室効果ガス(GHG)排出の大きな要因の一つです。

原材料や製品の輸送、倉庫での保管に伴う排出を含み、トラック・鉄道・船舶・航空といった輸送手段ごとの排出量を正確に把握することが求められます。

特に、物流の効率化や輸送手段の選定は、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や業務効率向上にも寄与します。

算定方法には、燃料法・燃費法・トンキロ法・金額算定法の4種類があり、自社の輸送データの取得状況に応じた適切な方法を選ぶことが重要です。

詳細なデータを活用すれば正確な排出量を把握でき、削減対策の効果測定にも役立ちます。

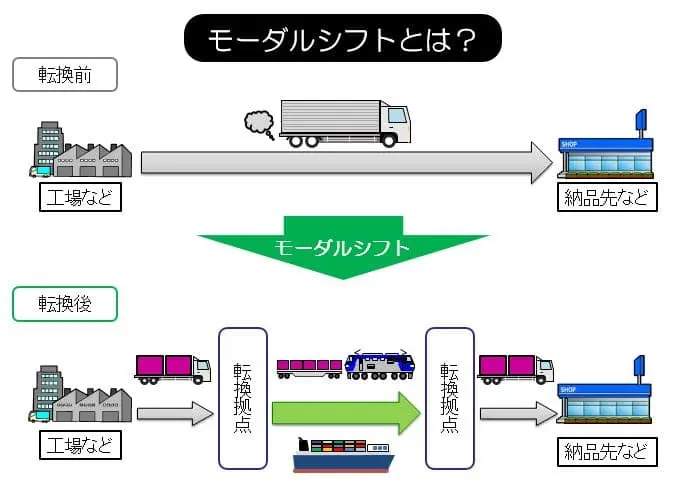

排出削減施策としては、輸送ルートの最適化、積載効率の向上、モーダルシフト(鉄道・船舶への転換)、低排出車両の導入などが挙げられます。

最新のデジタル技術を活用したリアルタイム追跡やAIによる配送最適化も、効果的な戦略の一つです。

本記事では、Scope 3カテゴリ4の具体的な算定方法と削減施策を解説し、企業が持続可能な物流システムを構築するための実践的アプローチを紹介します。

事前に、こちらの記事を見ていただくと内容を理解しやすくなります。

Scope3 カテゴリ4の概要

Scope3カテゴリ4とは?輸送・配送(上流)の基本と範囲

Scope3カテゴリ4「輸送・配送(上流)」は、企業が購入した製品やサービスの調達過程における物流に伴う温室効果ガス排出を対象としています。

具体的には、組織が直接契約していない輸送業者による原材料や部品の輸送、施設間での配送などが含まれます。

対象となる輸送手段は、トラック・鉄道・船舶・航空といったあらゆる形態に及び、サプライチェーン全体を正しく把握する上で欠かせない要素です。

排出量を正確に算定するには、輸送距離や重量に加え、手段ごとの排出係数を反映した詳細データが必要です。

例えばトラック輸送なら車種や燃費、積載率、燃料種別が重要になり、海上輸送では船舶の種類や航路距離が影響します。

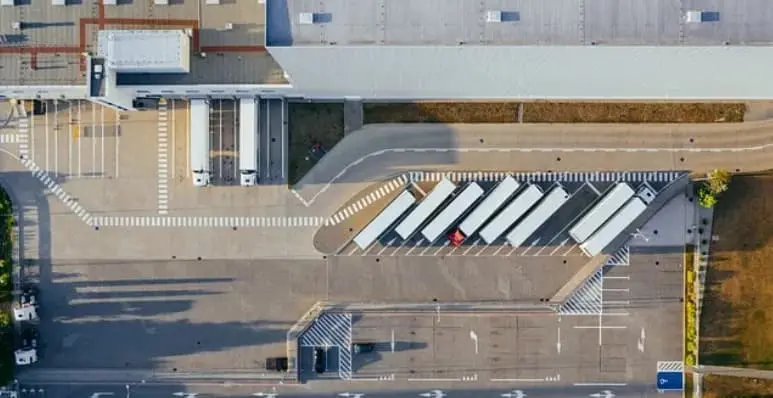

また倉庫や物流拠点での電力使用、フォークリフト・冷凍設備などの活動も対象に含まれるため、物流全体での排出構造を管理する視点が求められます。

物流における削減戦略と企業競争力への貢献

カテゴリ4の排出削減は、環境面の改善だけでなく経営効率の向上にも直結します。

従来から取り組まれている輸送ルート最適化や積載効率改善に加え、モーダルシフトや低炭素燃料の活用が進展しています。

さらに近年では、AI・IoTを活用した配送最適化やリアルタイム追跡システム、需要予測に基づく在庫管理など、デジタル技術を駆使した革新的な施策も導入されつつあります。

こうした取り組みを実現するには、サプライヤーや物流事業者との連携が不可欠です

。排出データの共有、共同の削減目標設定、新技術導入まで、サプライチェーン全体での協力体制を築くことが成功の鍵になります。

効率的な物流システムは燃料コスト削減や配送リードタイム短縮をもたらし、結果として企業の競争力強化につながります。

そのため、Scope3カテゴリ4は環境対策であると同時に、経営戦略上の重要課題として位置づけられているのです。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ4の算定方法

カテゴリ4の算定方法については、燃料法、燃費法、トンキロ法、金額での算定と4種類の算定方法があります。

カテゴリ4のウェイトが自社内で大きい企業、削減の余地が大きい企業は情報量を多くとり正確に算定されるケースが多いです。

燃料法

精度が高く分かりやすい方法になりますが、配送で使用した燃料の把握は非常に困難な場合がほとんどです。

しかし、把握できた場合は、Scope1の算定と同じで、

ガソリンを10kl使用した場合ですと

10[kⅼ]×2.290[tCO2eq/kl]=22.90 [tCO2eq]

軽油を10kl使用した場合ですと

10[kⅼ]×2.619[tCO2eq/kl]=26.19 [tCO2eq]

という形になります。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL/6.72MB)<2024年3月リリース>

燃費法

燃費法は、配送車両の燃費と配送距離が把握できる場合に使いますが、特に車種毎に燃費を把握するのは非常に困難なため、配送で使う車種を特定し、その車種における参考値の燃費(環境省のデータベースで掲載してくれています)を使うケースが多いです。

CO2排出量=輸送距離/燃費[C]×単位発熱量[A]×排出係数[B]×44/12

算定は、100㎞を自動車(事業用)、使用燃料:軽油、最大積載量6,000~8,000kg未満で輸送した場合

輸送距離:100[㎞]/3.91[km/l]×0.001(kl/l)2.619[tCO2eq/kl](軽油の係数)=0.067 [tCO2eq]

となります。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL/6.72MB)<2024年3月リリース>

トンキロ法

トンキロ法は、車種の種類(最大積載率)や積載率、荷物重量、輸送の距離が把握できる場合に使う手法です。

膨大な輸送データからおよそこれくらいであるというシナリオを作成してトンキロ法を使い算定するケースも多いです。

こちらも環境省のデータベースで積載率毎の数値などを示してあることから、こちらを活用しての算定ですと比較的難易度が下がります。

[トラック]CO2排出量(tCO2)=

輸送トンキロ(トンキロ)×トンキロ法燃料使用原単位(l/トンキロ)[D]×0.001(kl/l)× 単位発熱量(GJ/kl)[A]×排出係数(tC/GJ)[B]×44/12

算定方法は、10tの荷物を10km、2022年基準達成車:最大積載量 500kg以上〜1,500kg未満の事業用のガソリン車で運んだ場合、

輸送トンキロ:10[t]×10[㎞]=100[t㎞]

100[t㎞]×0.381(l/トンキロ)×0.001(kl/l)×2.290(tCO2/kl)=0.087[tCO2eq]

という形になります。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL/6.72MB)<2024年3月リリース>

金額での算定

最後に物流のウェイトが高くない企業が使う手段として金額での算定があります。

産業連関表に物流サービスの項目があるので、そちらを活用します。

鉄道貨物輸送なら4.896[tCO2eq/百万円]、道路貨物輸送(除自家輸送)なら 3.931[tCO2eq/百万円]という係数を使います。

鉄道貨物輸送で10万円配送費を払った場合、

0.1[百万円]×4.896[tCO2eq/百万円]=0.4896[tCO2eq]

と算定します。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL/6.72MB)<2024年3月リリース>

どの方法で算定するかで把握するデータが変わってくるので、自社に取って最適な方法を選択することが重要になります。

基本的な考え方として、カテゴリ4が自社排出量の削減において重要な場合(排出量が多い場合)は詳細にデータを把握。

そこまで重要ではない場合は簡易な方法でまずは把握し、自社にとって重要なカテゴリの把握に工数をかけることが大切です。

Scope3 カテゴリ4の削減施策

Scope3カテゴリ4の削減施策①:効率化と協働で生まれる改善効果

Scope3カテゴリ4の排出削減に取り組む第一歩は、輸送そのものを「いかに無駄なく行うか」です。

単純に距離を短縮するだけでなく、積載効率を高め、空車を減らす工夫 が大きな効果を生みます。

例えば、梱包サイズの最適化やパレット規格の統一、帰り便での貨物確保など、現場でできる改善は多岐にわたります。

これにより、輸送回数を減らし、コスト削減と排出削減を同時に実現できます。

さらに重要なのが、モーダルシフト です。トラック輸送を鉄道や船舶に切り替えることで、長距離輸送における排出量を大幅に抑制できます。

ただし、リードタイムやコストとの調整が必要であり、戦略的な意思決定が求められます。

近年は、共同配送 への注目も高まっています。

複数企業が物流ネットワークを共有することで、車両の稼働率を引き上げ、全体の輸送量を減らすことが可能です。

これは環境負荷削減に加え、深刻化するドライバー不足への対応策としても有効であり、持続可能な物流体制の構築に寄与します。

カテゴリ4の削減については、以下のようにラストワンマイルを電気トラックや自転車を活用することによりより温室効果ガスの排出量が低い手段にシフトする選択肢が徐々に進んでいます。

▼出典:国土交通省 モーダルシフトとは

Scope3カテゴリ4の削減施策②:低排出車両と拠点設計、そして人材育成

効率化の取り組みに加えて、輸送手段そのものを変革する施策 も不可欠です。

電気トラックや天然ガス車、ハイブリッド車など、低排出型の車両を計画的に導入することで、直接的な削減効果を得られます。

都市部では、カーゴバイクや電動小型配送車両といった新しいラストワンマイル手段も普及が進んでおり、次世代の物流モデルとして期待されています。

加えて、物流拠点の戦略的設計 も大きな役割を果たします。

倉庫やストックポイントの配置を見直すことで、輸送距離を削減できるほか、都市部ではマイクロハブを活用することで配送効率を高められます。

これにより、温室効果ガスの削減と同時に、配送リードタイムの短縮や在庫管理の改善といった経営メリットも得られます。

そして忘れてはならないのが、人材育成と現場意識の醸成 です。

エコドライブの徹底や効率的な積載・配送計画は、日々の業務改善から始まります。

現場担当者の環境意識を高め、実践的なスキルを習得させる教育プログラムは、持続的な削減活動の土台となります。

企業が技術やシステムだけに依存するのではなく、人材を含めた総合的なアプローチをとることこそが、Scope3カテゴリ4の真の成果につながります。

カテゴリ4の削減については、以下のようにラストワンマイルを電気トラックや自転車を活用することによりより温室効果ガスの排出量が低い手段にシフトする選択肢が徐々に進んでいます。

▼参考:【佐川急便】ラストワンマイル配送に燃料電池小型トラック・電気小型トラックを導入

他にも、航空輸送から船舶輸送へ、トラック輸送から鉄道輸送へという手段を取ることもあります。

また、各業界でバイオ燃料や省エネの技術が進んでおり、より温室効果ガスが少ない形でサービスを提供する取組が行われています。

物流のウェイトが重い企業へは、詳細な可視化と削減施策をトータルで実行するようなサービスも提供されています。

まとめ

Scope 3カテゴリ4(輸送・配送の上流排出)は、サプライチェーン全体の環境負荷を可視化し、削減するために重要な領域です。

企業が購入する原材料や製品の輸送に伴う温室効果ガス(GHG)排出を算定し、管理することで、サプライチェーン全体の脱炭素化を推進できます。

算定方法には、燃料消費量ベースの「燃料法」、車両の燃費と輸送距離を用いる「燃費法」、輸送トンキロを基に計算する「トンキロ法」、物流費を用いた「金額算定法」などがあり、企業の状況に応じて適切な方法を選択することが求められます。

削減施策としては、輸送ルートの最適化や積載率向上、モーダルシフト(鉄道・船舶の活用)、共同配送の促進が有効です。

さらに、電気・水素・バイオ燃料を活用した低排出車両の導入や、倉庫ネットワークの最適化による総輸送距離の削減などが環境負荷の低減につながります。

また、最新のデジタル技術を活用したAIによる配送最適化、IoTセンサーを活用した輸送データのリアルタイム監視、ブロックチェーンを用いたサプライチェーンの透明化などの革新的な取り組みも進んでいます。

これらの施策は、環境負荷を削減するだけでなく、燃料コスト削減や物流効率化にも貢献し、企業の競争力向上と持続可能な成長につながる重要な取り組みとなります。

▼おすすめのお役立ち資料