脱炭素物流の未来を切り拓く新たなソリューション│三井倉庫SustainaLink

三井倉庫ホールディングス株式会社

サステナビリティ営業部 | マネージャー

大野 雅也

物流は、現代の経済活動において欠かすことの出来ない重要なインフラの1つです。しかし、この巨大な物流ネットワークがもたらす環境への影響も同様に巨大で、コロナ禍を背景にその解決は喫緊の課題となっています。

日本を代表する物流企業の一つ、三井倉庫ホールディングス株式会社(以下、三井倉庫HD様)は、物流分野において新たな取り組みを通じて、環境への負荷を削減し、持続可能性を推進する使命を掲げています。

本記事では、三井倉庫HD様が新たに開発したサービス SustainaLink(以下サステナリンク)について焦点を当てています。物流業界における環境リスクへの対策とCO2削減はもちろん、根本となる物流の改善において、画期的なソリューションを提供し持続可能なサプライチェーンの構築に貢献しています。インタビューを通じて、サステナリンクの背後にあるビジョン、開発エピソード、プロダクトの特徴、そしてこれからの展望について探ります。

ーこれまでのご経歴と入社経緯について教えてください

大野様)

入社15年目。香港、関西勤務を経て、2020年にサステナリンクを立ち上げるタイミングで戦略営業部へ異動。2022年10月に新設された現在の部署へ配属。

富田様)

入社7年目。名古屋で医療品や医薬機器、衛生用品の素材や原料を扱っていた。

ESG推進室立ち上げに伴う社内公募に応募して異動。2022年10月に新設された現在の部署へ配属。

新規事業「サステナリンク」リリースの背景

ーサステナリンクを開発するようになった背景を教えてください。

富田様)

お客様はサプライチェーン上でさまざまなリスク(環境、労働力、災害等)にさらされているのではないかと考え、物流のプロフェッショナルとしてこういった業界の課題を解決したいという思いがありました。またそれによって三井倉庫グループの価値提供力を上げて、よりお客様に選んで頂ける企業にしたかったという思いがあります。

大野様)

これまでも数年に1度は北米の港湾ストなどに起因するサプライチェーンの混乱は起きており、その度に「モノが運べなくなる」という不安が高まる時期もありましたが、時間が経つとこのような混乱の印象も薄れてしまい、結局時間が経てば、荷主様が物流会社を選ぶポイントはいつも通り、価格とリードタイムで勝負という状況でした。サプライチェーンが安定しているのが当たり前の時代だったんですね。

ところが、コロナ禍でサプライチェーンの混乱が長期化し、不安定な状況が続いたことで、サプライチェーンを維持することの重要性が高まりました。今後は持続可能でレジリエントな物流をお客様と構築していく、コストやリードタイムをかけてでも、中長期的なリスクに対応できるサプライチェーン構築に取り組むことが必要、安定したサプライチェーンは当たり前ではない、という考えに変わりました。

このサプライチェーン維持において、お客様も環境リスクへの対策は重要という認識になったことが、サステナリンクをリリースした1つの背景になります。

CO2を一つのKPIとして捉えることで、例えばドライバーの人手不足も、実はCO2削減(トラックから鉄道に切り替える等)が解決策の1つになる可能性がありますしね。

2016年くらいからホワイト物流の推進という動きはありましたが、業界が環境対策へ本格的に舵を切ったタイミングは、コロナの影響が大きいと思います。

試行錯誤しながら作った日本初の試み

ープロダクト開発のエピソードを教えてください

富田様)

大変だったエピソードとしては、やはり部署間のコミュニケーションですね。営業、ESG推進室のサービスへの思いをCO2算定システムのベンダー様に伝えるのですが、この3者間による意思疎通を図るのは大変でした。ガイドラインを読み解いて、算定方法を検討し、システムに反映させるのですが、ベンダー様だけでなく、社内のコミュニケーションでも大変さを感じました。あとはサービスの名称やサービス内容の選定、WEBのランディングページの作成といった、慣れない業務にも苦労しましたね。

※富田様

大野様)

今回フルスクラッチでCO2排出量一括算定システムを作るうえで、過去に社内でも参考になるシステム開発案件が見当たらず、苦労しました。

1番大変だったのは、社内にある物流データの整理です。住所の記載方法にバラツキがあり、これを整理するのが特に大変でした。例えばロサンゼルスという地名でも、LAやロングビーチという記載がありますので。

あとは算定のルール決めやロジックの整理ですね。当社では、オランダのNPOが発行しているGLEC Framework というガイドラインに基づいての算定をしているのですが、算定ルールが凄く複雑で細かいのでそこの理解には苦労しました。

おかげで単純なトンキロ計算では削減効果が見えないものも、適切なガイドラインに基づく排出係数を使うことでCO2削減効果をきちんと可視化できるような工夫もできました。GLEC Frameworkに基づくCO2排出量一括算定システムを構築したのはおそらく日本初の試みだと思います。

サービスリリース以降はどんなエピソードがありましたか?

大野様)

あくまでもメインは物流事業なので、CO2算定だけではなくお客様の物流まで改善して、CO2削減も実現するというのが最終的なゴールです。そういった意味ではお客様に対して、拠点の増設やモーダルシフトによる物流の改善提案は出来ているので、業界団体の主催する環境やモーダルシフトに関するコンテストでたくさんの表彰をいただくようになりました。

既存のお客様への提案、深掘りはもちろんですが、これまで物流事業で取り引きの無かった新規顧客の獲得も予想以上にできています。算定だけのお客様も増えてきましたね。

ー脱炭素について日本のお客様の動向はいかがでしょうか

大野様)

2年前に比べると、CO2算定や脱炭素に興味をもつお客様は増えたと感じています。算定もScope1、2だけでなくScope3まで検討しているというご相談も増えました。

1から全てをサポート、物流現場のデータ可視化から削減まで

ーサステナの強みを教えてください

富田様)

国内だけでなく国際輸送の算定ができるという点はもちろんですが、エンドユーザー様のデータ形式に合わせた算定を実施しているのも強みです。他社様の物流CO2算定サービスですと、他社様のシステムを導入してそこにデータ形式を合わせこんでいくような対応が必要なことが多いようです。私たちは、お客様からご提示頂く生データ形状に柔軟に対応してデータのクレンジングを実施できますので、その点をお客様から評価頂いていると思っています。

大野様)

データ整理の具体的な例は、物流業界特有の暗黙知です。

例えば「東京 – シカゴ」と記載があると、シカゴに港はないので一旦ロサンゼルスやシアトルに荷物を降ろしているはず、というのが経験者であればピンと来ます。しかしCO2算定する方で物流経験の無い人には、とても分かりにくいです。東京と書いていても荷物の出発は埼玉県の倉庫から、というケースもあります。そういった伝票に記載のない暗黙知を、我々の経験を活かして見える化し、CO2算定に活用しているというのは大きな強みだと自負しています。

もちろん、弊社の算定チームは凄く大変なのですが、社内に算定ノウハウが貯まるため、今後のサービス向上に必ず役立つと思っています。

中長期的な未来に向けた物流現場の削減案

ー今後の展望について教えてください

大野様)

これまでCO2の算定についてはサービスを磨いてきました。今後は脱炭素物流の提案に一層注力していきます。算定後に、今すぐコストをかけて削減とはいかないケースが多いですが、中長期的な未来に向けて物流の改善と一緒にCO2削減ができる提案をしていけると、必ずお客様にも選んでいただけると思っています。

具体的な削減施策の例をあげると、

・国際輸送の無駄な動線を無くすご提案

・共同配送(他の荷主様とのマッチング)

・コンテナラウンドユース(空コンテナの配送を無くす)

※第24回物流環境大賞で特別賞を受賞(他2社との3社合同)

・拠点の増設による物流効率の向上

(2024年問題もあり長距離輸送を減らすというメリットもあります)

こういったご提案をしております。

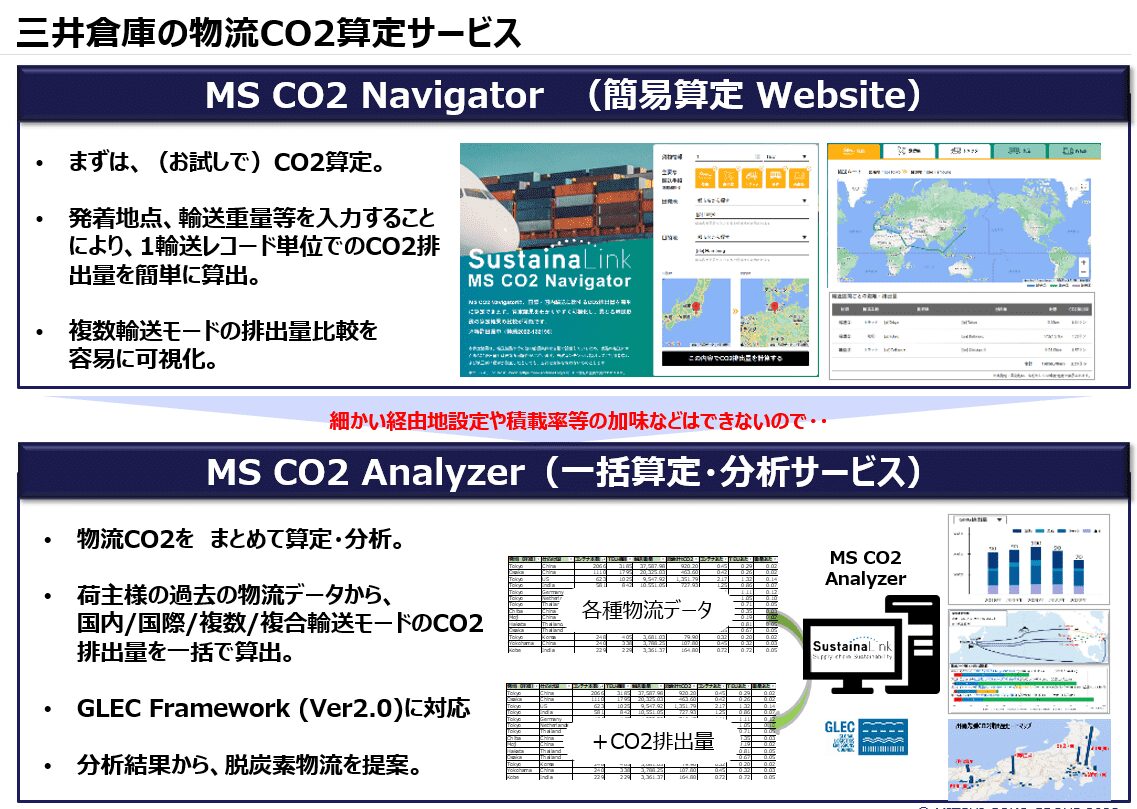

※サステナリンク_2つのプラン

▼皆さまの脱炭ルーティン

大野様)

こまめな節電やエアコンの温度設定は注意しています。

出張はなるべく電車・新幹線ですね!

富田様)

買い物の際は、エコバッグは必ず持参するようにしています。使い終わった衣服等をそのまま捨てるのではなく、リサイクルショップで引き取りをしてもらっています。

▼お問い合わせはこちら

SustainaLink特設ページ:https://www.mitsui-soko.com/sustainalink/

お問い合わせ:https://www.mitsui-soko.com/contact/