一酸化二窒素 (N₂O)| 温室効果ガスとしての特性と削減策を解説

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

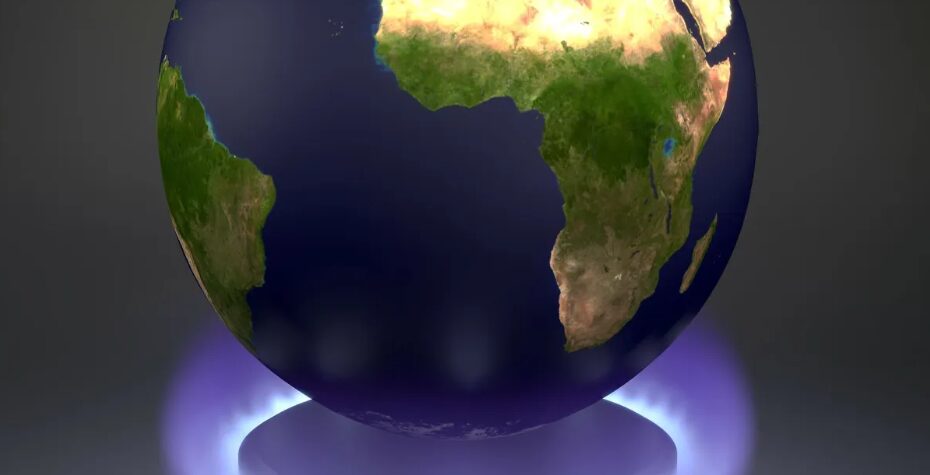

一酸化二窒素(N₂O)は、地球温暖化の進行に深く関与する温室効果ガスの一つです。

二酸化炭素(CO₂)と比較して約300倍の温室効果を持ち、大気中における寿命も100年を超えることから、気候変動対策の中でその影響は軽視できません。

本記事では、自然起源と人為起源におけるN₂Oの排出メカニズムを科学的に整理するとともに、農業や工業、交通といった各分野における具体的な削減策や技術革新を詳しく解説します。

さらに、医療・食品・工業分野におけるN₂Oの有用な活用事例にも触れ、気候問題と経済活動のバランスをどう取るかという視点から包括的に掘り下げていきます。

地球規模での持続可能性を目指すうえで、一酸化二窒素への理解と対策は今後ますます重要性を増すテーマとなっています。

一酸化二窒素とは

一酸化二窒素は、化学式はN₂Oで、無色のガスです。一酸化二窒素の温室効果は、二酸化炭素(CO₂)に比べて約300倍も強力であると言われていて、大気中の寿命も約114年と非常に長いです。

下記のデータからも分かる通り、日本では1990年度から比べて排出量を3分の2ほどに減らしています。

自然起源の一酸化二窒素

自然起源の一酸化二窒素(N₂O)は、地球規模で発生する重要な温室効果ガスの一つであり、その排出源は主に土壌と海洋に集中しています。

上記の環境では、微生物の活動を中心とした自然な化学反応によってN₂Oが生成され、大気中へと放出されています。

土壌

土壌は、自然起源の一酸化二窒素の最も主要な排出源であり、全体の約60%を占めます。

この排出は、土壌中の微生物が窒素化合物を分解する過程で発生します。

- 森林土壌

森林の表層土壌は窒素化合物が豊富で、硝化作用や脱窒作用が活発です。これにより、多量のN₂Oが発生します。

特に熱帯雨林や温帯林では、年間を通じて微生物活動が盛んなため、排出量が高い傾向にあります。

- 湿地土壌

湿地では酸素が乏しいため、脱窒作用が支配的です。

このプロセスで一酸化二窒素が中間生成物として多く放出されます。湿地の広がりと水分の豊富さが排出量を増加させる要因となっています。

- 草地土壌

自然草地では、有機物の分解や植物の窒素循環によりN₂Oが発生します。

特に、窒素含有量が高い土壌で排出が顕著です。

土壌からの排出量は、地域の気候条件(土壌温度、降水量)や窒素の供給量に大きく依存します。

海洋

海洋は、自然起源の一酸化二窒素排出の約30%を占める重要な供給源です。

海洋環境では、窒素を含む有機物が分解される過程でN₂Oが発生し、大気中に放出されます。

- 表層水

海洋表層では、太陽光による生物活動が活発で、有機物の分解が進むことで窒素化合物が生成されます。

この際、一部が一酸化二窒素として放出されます。

- 低酸素域

沿岸部や熱帯海域の低酸素環境では、脱窒作用が優勢になり、N₂Oの生成が増加します。これらの地域は「窒素のホットスポット」とも呼ばれ、排出量が特に高いです。

- 深海堆積物

海底堆積物では、酸素供給が極めて少ない環境が広がっており、ここでの脱窒作用が大量のN₂Oを生み出します。

このプロセスは、長期間にわたり安定的に排出が続きます。

海洋からの排出量は、季節や地域によって変動し、特に熱帯海域では排出が顕著です。

火山活動

火山活動は、自然起源の一酸化二窒素の比較的小規模な排出源です。

火山の噴火や地熱活動に伴い、一酸化二窒素が放出されることがあります。

- 火山ガス

火山ガス中には窒素酸化物が含まれており、これが一酸化二窒素として大気中に排出されます。

ただし、総排出量に占める割合は小さく、地域的な影響に留まります。

雷放電

雷放電もまた、自然起源の一酸化二窒素の微量な排出源です。

- 高温環境での生成

雷のエネルギーによって高温条件が生じ、窒素と酸素が反応して窒素酸化物(NOx)が生成されます。

その後の化学反応でN₂Oが大気中に放出されます。

雷由来のN₂O排出量は、全体に占める割合は極めて小さいものの、局所的な影響を与える可能性があります。

▼出典:国立環境研究所 世界の一酸化二窒素(N2O)収支 2020年版を公開

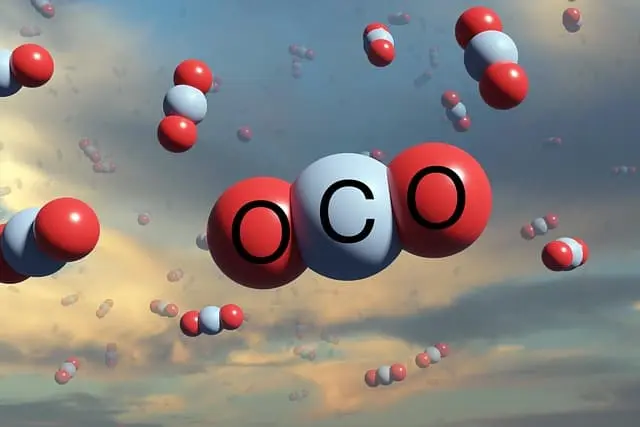

人為起源の一酸化窒素

一酸化窒素(NO)の人為起源における発生源は、高温で窒素(N₂)と酸素(O₂)が反応する際に生成されるもので、主に化石燃料の燃焼がその原因となっています。

以下では、一酸化窒素の主な発生源に焦点を当て、それぞれの特性と排出のメカニズムについて詳しく解説します。

農業活動

農業分野では、窒素肥料が土壌中の微生物によって分解される過程で一酸化窒素が生成されます。

このプロセスは「脱窒」と呼ばれ、特に以下の条件下で排出が増加します。

- 肥料の過剰使用:窒素肥料の使用量が多いほど、微生物による分解が活発化し、一酸化窒素の放出量が増えます。

- 水分の多い土壌:湿潤な土壌環境は、微生物の活動を促進し、一酸化窒素の生成を助長します。

- 気候条件:高温で湿度の高い環境では、脱窒反応がさらに活性化します。

農業からの排出は、他の発生源に比べると全体的な寄与率は低いものの、特定の地域では重要な要因となっています。

発電所および工業施設

石炭、石油、天然ガスを燃料とする火力発電所や工業施設も、一酸化窒素の大量排出源です。

これらの施設では、大量の燃料を燃焼させるため高温環境が発生し、一酸化窒素の生成が促進されます。

具体的には以下のプロセスが関連しています。

- ボイラーの燃焼プロセス:大規模施設では、燃焼温度が非常に高いため、空気中の窒素と酸素が反応しやすい条件が整います。

- 燃料の種類:石炭のような窒素含有量が多い燃料ほど、一酸化窒素の排出量が増えます。

- 排出規模:一つの施設から排出される量が膨大であるため、地域全体の大気質に与える影響が大きいです。

特に発電所では、一酸化窒素は二酸化窒素(NO₂)や硝酸(HNO₃)を形成する前駆物質となり、大気汚染や酸性雨の原因となります。

ごみ焼却施設

廃棄物の燃焼プロセスでは、有機廃棄物中の窒素が高温で反応し、一酸化窒素が放出されます。

ごみ焼却施設からの排出は、以下の要因に依存します。

- 燃焼温度:温度が高いほど一酸化窒素の生成が増加します。

- 廃棄物の組成:特に窒素を多く含む廃棄物(プラスチックやゴム製品など)が燃焼される場合、排出量が増えます。

- 施設の管理体制:適切な燃焼制御や排ガス処理技術が導入されていない施設では、一酸化窒素の排出が抑制されにくくなります。

これらの施設は、都市部や人口密集地域に位置することが多く、周辺住民の健康や環境への影響が懸念されています。

多くの国では廃棄物焼却施設からのNOx(NOとNO₂を含む酸化窒素)排出が問題視されており、燃焼温度の管理や排ガス処理装置(脱硝装置)などの技術が導入されて、NOxの排出を抑制する努力がされています。

埋立地に埋められた有機廃棄物(食品廃棄物や園芸廃棄物など)は微生物の働きによって分解されます。

その際、主にメタン(CH₄)や二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスが発生しますが、窒素化合物が存在する場合、一酸化窒素や他の窒素酸化物も微量ながら発生することがあります。

交通機関の排ガス

自動車やトラック、バスといった内燃機関を持つ車両は、一酸化窒素の主要な発生源の一つです。

エンジン内部では、燃料が高温で燃焼する過程で空気中の窒素と酸素が反応し、一酸化窒素が生成されます。

この排出量は特に都市部で顕著で、以下の要因が影響します。

- エンジンの燃焼温度:高温であるほど一酸化窒素の生成量が増加します。

- 交通量の多さ:特にラッシュアワーや交通集中地域では、排出量が大幅に増加します。

- 車両の老朽化:古い車両は排気ガス浄化装置の性能が低いため、一酸化窒素の排出量が多くなります。

交通機関からの排出は、都市型大気汚染や光化学スモッグの主要な原因であり、健康や環境に重大な影響を及ぼします。

▼出典:環境省 第1章 地球環境の保全

一酸化二窒素の活用

一酸化二窒素は無色でわずかに甘い香りを持つ気体で、軽い麻酔効果と鎮痛作用を有します。

また、化学的には優れた酸化剤として機能し、高温条件下で特定の化学反応を促進します。

この特性が、医療や工業をはじめとするさまざまな分野での利用を可能にしています。

医療分野での利用

一酸化二窒素は、麻酔や鎮痛効果を活かして医療現場で幅広く使用されています。

その効果が速やかで、一過性であることが利用のポイントです。

- 歯科医療:患者の緊張や恐怖感を軽減し、治療中の痛みを抑えるために用いられます。

吸入後数分で効果が現れ、治療終了後は速やかに効果が消失するため、安全性が高いとされています。

- 手術補助:全身麻酔の補助薬として使用され、他の麻酔薬の必要量を減らす効果があります。これにより、麻酔による副作用を軽減することが可能です。

- 救急医療:外傷や骨折、脱臼など急性の痛みを伴う状況で、迅速な鎮痛効果を提供します。

持ち運びが容易な装置で使用できるため、現場対応にも適しています。

これらの用途では、速効性、安全性、簡便性が一酸化二窒素を医療現場で不可欠な存在としています。

食品産業での利用

一酸化二窒素は、その圧縮ガスとしての特性と安全性を活かし、食品分野でも重要な役割を果たしています。

- ホイップクリームの製造:スプレー缶に充填された一酸化二窒素が、クリームを泡立てる役割を果たします。

ガスがクリームと混ざり、均一で滑らかな質感を実現します。

- 食品の酸化防止:一酸化二窒素は酸素と反応しやすいため、食品保存の際に酸化を防ぐ目的で利用されることがあります。

これにより、食品の風味や品質の維持が可能になります。

このように、一酸化二窒素の食品利用は、消費者の日常生活の利便性を高めるだけでなく、安全性の確保にも寄与しています。

工業分野での利用

一酸化二窒素の化学的特性は、工業用途でも活用されています。

- ロケット推進剤:一酸化二窒素は酸化剤として利用され、燃料と反応して強力な推進力を生み出します。

常温で安定して貯蔵可能な点が、信頼性の高い推進剤としての利点となっています。

- 半導体製造:化学気相成長(CVD)プロセスにおいて、一酸化二窒素は酸化膜の形成に使用されます。その高い純度と反応性が、精密な半導体製造に適しています。

これらの分野では、一酸化二窒素の酸化特性が高度な技術の実現を支えています。

環境科学および研究用途

一酸化二窒素は、環境科学や温室効果ガス研究の重要な対象でもあります。

- 気候変動研究:大気中の一酸化二窒素濃度を測定することで、その排出源や吸収メカニズムを解明します。

これにより、地球温暖化に与える影響を評価し、対策を講じるための科学的根拠を提供します。

- 農業分野の排出研究:肥料の使用が一酸化二窒素の排出に与える影響を研究することで、排出削減のための持続可能な農業技術の開発が進められています。

これらの研究は、地球環境の保護や温暖化対策に不可欠な知見を提供しています。

一酸化二窒素の削減施策

一酸化二窒素の削減は、農業・工業・廃棄物管理など複数セクターで同時に進めることが重要です。

施肥の最適化や触媒分解、リサイクルの高度化といった技術に加え、規制・インセンティブ設計を組み合わせることで、費用対効果の高い削減が実現します。

農業分野での削減アプローチ

N₂Oは、窒素肥料が土壌中の微生物によって分解される「脱窒」過程で発生します。

そのため、肥料を「どれだけ・いつ・どこに」施すかが重要です。

肥料管理の最適化と精密農業

土壌分析データをもとにした精密農業(スマート農業)を導入すれば、過剰施肥を防ぎ、必要最小限の窒素で高い収量を維持できます。

さらに、緩効性肥料や分割施肥を取り入れることで、土壌中の窒素濃度の急変を防ぎ、N₂Oの生成を抑制できます。

土壌の水分管理と中干しの工夫

土壌が過湿状態になると、脱窒反応が活発化しN₂Oが増えます。

そのため、適度な水分管理と排水性の改善が欠かせません。

田んぼでは、「中干し期間」を最適化することで、メタン排出を抑えつつN₂O発生を最小限にするバランス調整が可能です。

上記は、気候変動対策と農業生産の両立において非常に効果的な方法です。

窒素固定植物の活用と輪作

マメ科作物やカバークロップ(被覆作物)を活用した輪作体系は、化学肥料の使用量を減らす有効な方法です。

これらの植物は空気中の窒素を固定するため、肥料に頼らずに土壌肥沃度を保つことができます。

また、植物残渣のすき込み量や時期を調整することで、微生物分解によるN₂O排出をコントロールできます。

微生物資材・バイオスティミュラントの導入

最新の技術では、N₂Oを発生しにくくする微生物資材や、窒素利用効率(NUE)を高めるバイオスティミュラントの活用が注目されています。

これらは土壌中の微生物バランスを整え、窒素をより効率的に吸収できる環境をつくります。

たとえば、N₂O還元菌を持つ根粒菌を利用した資材では、実証試験で排出量を最大26%削減できた例もあります。

化学的な削減策だけでなく、こうした生物学的アプローチが今後のカギを握ります。

技術と政策の連携が生む持続的削減

N₂O削減には、現場での工夫だけでなく、政策支援やインセンティブ設計も欠かせません。

農業者が自発的に取り組みやすくするためには、排出量の「見える化(MRV)」や削減量に応じたカーボンクレジットの仕組みが有効です。

精密農業・微生物資材・データ連携を組み合わせた「次世代型N₂O対策」は、環境と収益の両立を可能にします。

▼出典:NEDO 温室効果ガスN₂Oの抑制分野の 技術戦略策定に向けて

廃棄物管理での削減:焼却とリサイクルの見直し

廃棄物の焼却では、窒素を含むプラスチックやゴムなどが高温で燃える際にN₂Oが生成されます。

排出を抑えるためには、燃焼の制御・分別強化・リサイクル推進の3点が重要です。

高効率焼却技術の導入

燃焼温度を最適に保ち、完全燃焼を実現することでN₂O発生を大幅に減らせます。

最新の高効率焼却炉では、燃焼空気量や滞留時間を制御することで、発生量を最大70%以上削減した例も報告されています。

廃棄物の分別と前処理

焼却前に窒素を多く含む廃棄物を分別・除去することも有効です。

特にプラスチックや化学繊維などを事前にリサイクルに回せば、燃焼量そのものを減らすことができます。

リサイクル・再利用の推進

焼却に頼らず、資源循環(リユース・リサイクル)を強化することで間接的にN₂O排出を抑制します。

たとえば、食品廃棄物やバイオマスを堆肥やバイオガスに転換すれば、廃棄と発電の両面で温室効果ガス削減が可能です。

工業分野での削減:触媒とプロセス改革が鍵

工業分野では、特に硝酸やアジピン酸の製造工程がN₂Oの主要な発生源です。

ここでは、触媒技術の導入と燃焼条件の最適化が大きな効果を発揮します。

触媒技術による分解

硝酸製造の排ガス中に含まれるN₂Oを、脱N₂O触媒(De-N₂O触媒)で分解する方法が実用化されています。

この技術は、最大90%以上の削減効果が確認されており、欧州や日本の化学プラントでも導入が進んでいます。

近年は、非貴金属系酸化物触媒や低温作動型触媒など、より低コスト・高効率な材料開発も進展中です。

燃焼条件の最適化

工業炉やボイラーでは、燃焼温度と酸素濃度の管理が重要です。

酸素過剰燃焼を避け、温度を安定させることでN₂Oの副生成を抑制できます。

自動制御技術の導入により、リアルタイムで燃焼状態を最適化する事例も増えています。

代替プロセスの開発

従来の硝酸製造プロセスに代わる、N₂O発生を根本から抑える新反応経路の研究も進んでいます。

たとえば、低温酸化法や電解合成など、ゼロエミッション型化学プロセスへの転換が注目されています。

輸送分野での削減

自動車・トラック・航空機などの輸送分野でも、燃焼反応や排ガス後処理においてN₂Oが発生します。

交通起源N₂Oは全体量の一部に過ぎませんが、都市部の大気質や気候影響の観点からも軽視できません。

低排出車両の普及

電気自動車(EV)や燃料電池車(FCEV)は燃焼を伴わないため、N₂Oを直接排出しません。

また、ハイブリッド車(HEV)も内燃機関の稼働時間を減らすことで、間接的な削減効果があります。

各国政府のEVシフト政策により、今後この効果は急速に拡大する見込みです。

排ガス処理技術の改良

内燃機関を持つ車両では、排ガス処理装置(三元触媒・SCR触媒)で窒素酸化物(NOx)を除去しますが、反応条件によってはN₂Oが副生成されます。

最新の高効率触媒システムでは、反応温度や貴金属組成を最適化し、この副生成を抑制。

欧州・日本の自動車メーカーでは、N₂O排出を1/3以下に抑えた車両が増えています。

代替燃料とSAFの導入

燃料面では、再生可能エネルギー由来の電力・バイオ燃料・SAF(持続可能な航空燃料)の導入が加速中です。

これにより、化石燃料燃焼由来のN₂OおよびCO₂排出を同時に削減できます。

公共交通・都市計画による構造的削減

交通需要そのものを減らすことも有効です。

電動バスやLRT、鉄道の利用促進、自転車道・歩行者空間の整備といった都市設計によって、移動全体の排出を減らせます。

持続可能な都市交通は、脱炭素とN₂O削減の両面で効果的です。

航空分野での軽量化と効率化

航空機では、機体の軽量化やエンジン効率の向上が直接的な燃料削減につながります。

また、SAFの採用拡大と運航ルートの最適化により、長距離飛行時のN₂O排出も抑制可能です。

▼参考:一酸化二窒素に係る地球温暖化対策推進大綱に基づく取組の進捗状況の評価について

まとめ

一酸化二窒素の削減は、農業、工業、廃棄物管理といった多様な分野での取り組みを通じて、気候変動への影響を緩和する上で重要です。

精密農業、触媒技術、再利用システムなどの技術革新が、削減の鍵となります。

また、国際協力と政策支援により、経済的かつ効率的な削減が実現可能です。

これにより、地球温暖化の抑制とオゾン層保護が進み、持続可能な社会の構築に向けた前進が期待されます。