二酸化炭素とは?地球温暖化の主役を“わかりやすく”解説

私たちの暮らしに欠かせない空気。その中にわずか0.04%しか存在しない気体が、今、地球の未来を大きく左右しています――それが「二酸化炭素(CO₂)」です。

炭酸飲料の泡やドライアイスの冷気、消火器の安全な仕組みまで、CO₂は身近な場面で静かに働いています。

しかしその一方で、産業活動やエネルギー利用によって大量に放出されることで、地球の温度を少しずつ上げている“見えない要因”でもあります。

かつては自然界の呼吸の一部だったこの気体が、いまや地球規模のバランスを揺るがす存在になっているのです。

この記事では、二酸化炭素の基本的な性質や発生の仕組みから、温室効果との関係、そして気候変動を引き起こすメカニズムまでをわかりやすく解説します。

また、身近な利用例や産業分野での役割、そしてCCS・DAC・カーボンリサイクルなど、出てしまったCO₂をどう“再利用”し、資源として循環させるかという最新の取り組みも紹介。

「悪者」ではなく「共に生きる存在」としてCO₂を理解すること――それは、これからのカーボンニュートラル社会をつくる第一歩です。

あなたの理解が、未来の地球の温度を少しだけ変えるかもしれません。

二酸化炭素とは?基本を理解しよう

私たちの暮らしや地球環境を語るうえで欠かせない言葉のひとつが、「二酸化炭素(CO₂)です。

ニュースでは「地球温暖化の原因」や「脱炭素社会」などと一緒に耳にすることが多いですが、そもそも二酸化炭素とはどんな物質なのでしょうか?

二酸化炭素(CO₂)の読み方と意味

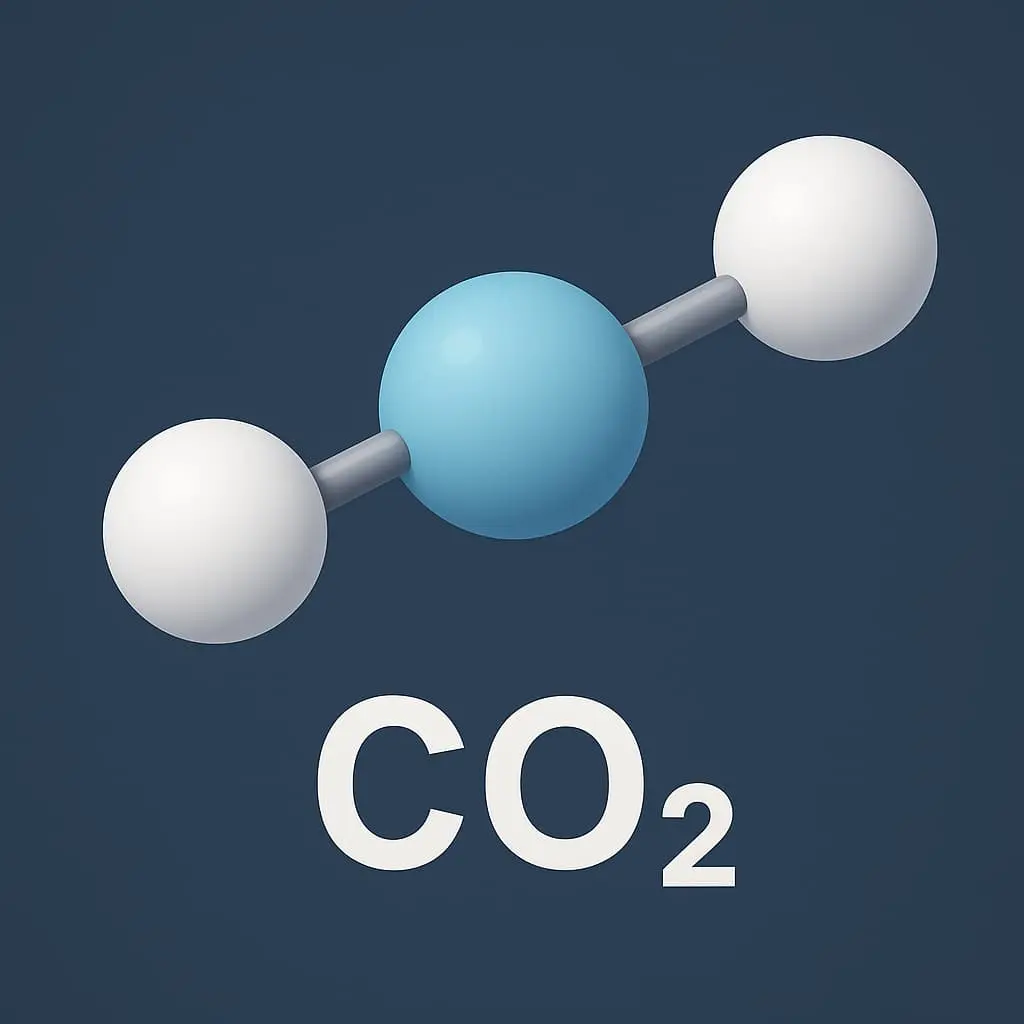

「二酸化炭素(にさんかたんそ)」は、英語では Carbon Dioxide(カーボン・ダイオキサイド) と呼ばれます。

その名のとおり、「炭素(C)」という元素に「酸素(O)」が2つ結びついた気体で、化学式で表すと CO₂ です。

この「二酸化」という言葉は、“炭素が2つの酸素と化合してできた物質”という意味を持っています。

二酸化炭素は空気中にほんの少しだけ(約0.04%)含まれており、人間や動物が息をするたびに排出し、植物が光合成に利用するという、地球の生命を支えるサイクルの一部を担っています。

つまり、二酸化炭素は「悪者」ではなく、自然界のバランスを保つために欠かせない存在なのです。

の呼吸で発生するCO2について.jpg)

二酸化炭素の性質と特徴(無色・無臭・重さ・水との関係)

二酸化炭素の特徴は、まず 無色・無臭で目に見えない ことです。

空気よりもやや重く、低い場所にたまりやすい性質を持っています。

たとえば、炭酸飲料のボトルを開けると「シュワッ」と泡が出るのは、この二酸化炭素が液体から抜け出して気体になるからです。

また、二酸化炭素は水に少し溶けやすいという特徴もあります。

水に溶けると 「炭酸」 ができ、私たちが日常的に飲む炭酸水やソーダはこの性質を利用したものです。

さらに温度が下がると固体(ドライアイス)になり、食品の冷却や演出用の煙としても活躍します。

このように、二酸化炭素は身近なところに存在し、私たちの生活の中でさまざまな形に姿を変えています。

二酸化炭素と炭素・酸素のつながり

二酸化炭素を理解するうえで欠かせないのが、「炭素(C)」と「酸素(O₂)」の関係です。

炭素は木材・石炭・石油・天然ガスなど、あらゆる有機物に含まれる元素で、燃えると酸素と反応して二酸化炭素になります。

この反応を「燃焼」と呼び、私たちが電気や熱を得るときにも起こっています。

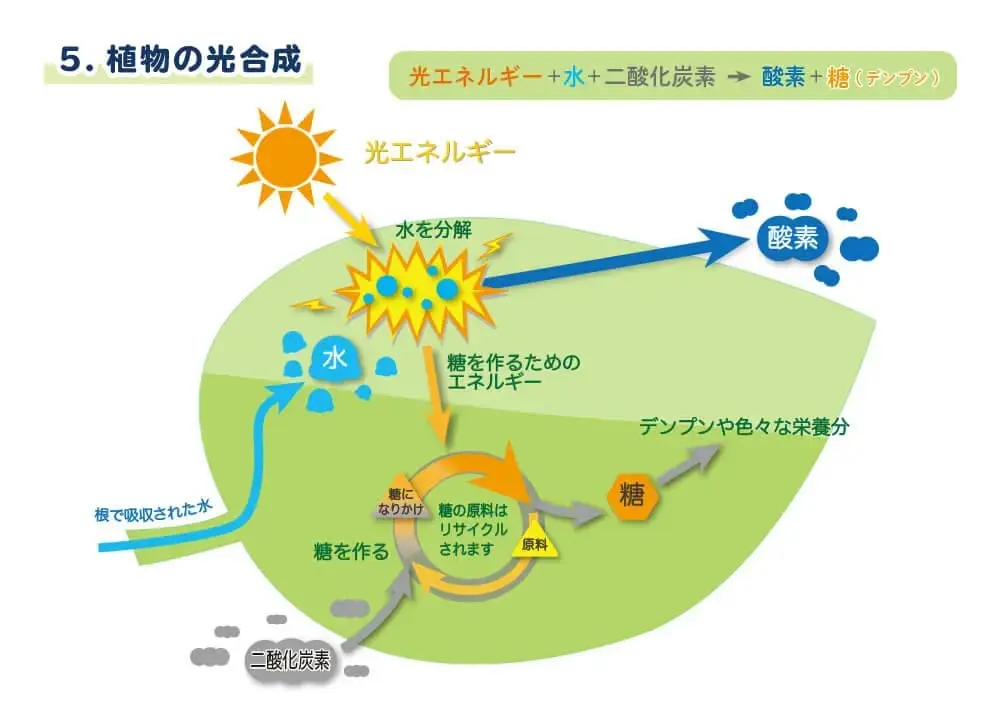

一方で、植物は太陽の光を使って二酸化炭素を吸収し、酸素を作り出します。

このサイクルを 光合成 と呼び、地球の空気を清浄に保つために欠かせません。

つまり、二酸化炭素は“出す側”と“吸う側”の両方がいてこそ、自然のバランスが保たれる のです。

▼出典:バイオキッズ 植物の光合成

このように、二酸化炭素は決して単なる排出ガスではなく、生命や環境、エネルギーの循環に深く関わる物質です。

次の章では、この二酸化炭素がどこで発生し、どのように地球全体に影響を与えているのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。

どこから生まれる?二酸化炭素の発生源と役割

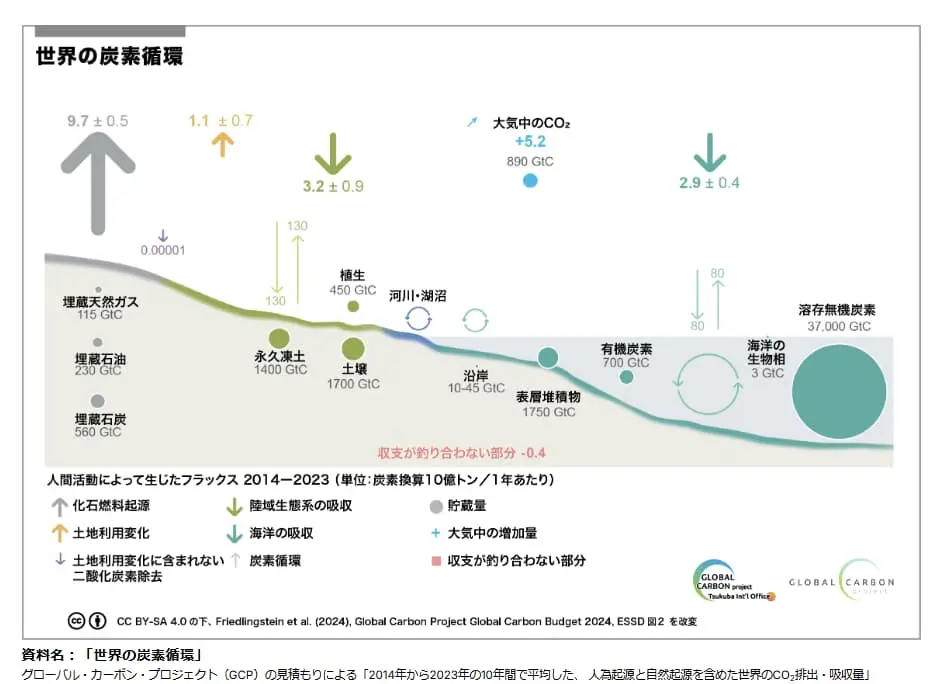

二酸化炭素(CO₂)は、空気中にわずか 0.04%(約424ppm) しか含まれない微量な気体ですが、地球の生命と気候を支えるうえで欠かせない存在です。

見えないほど少なくとも、地球規模では膨大な量が循環しており、自然界と人間社会の活動の中で絶えず生み出されています。

自然界のサイクル(呼吸・火山・植物の光合成)

自然の世界では、二酸化炭素は地球が自ら行う呼吸のようなものです。

人や動物が呼吸するとき、体内で栄養を燃焼させてエネルギーを生み出し、その副産物としてCO₂を吐き出します。

これを「細胞呼吸」と呼び、地球上のあらゆる生物が日々くり返しています。微生物や昆虫なども例外ではありません。

また、火山の噴火や地中のマグマ活動、海底の熱水噴出孔などからも二酸化炭素が放出されています。

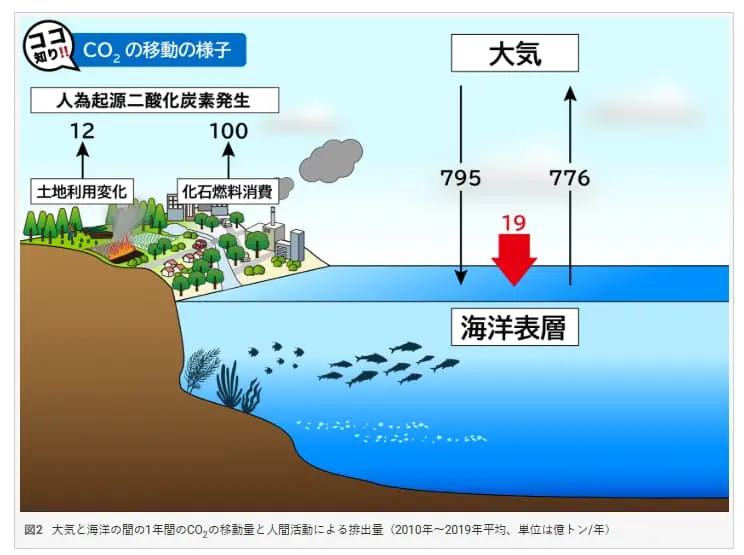

こうした自然由来の排出は、地球誕生以来続く炭素循環の一部であり、大気・海洋・陸地の間をCO₂が行き来しています。

この循環は「炭素の自然バランス」を保つ仕組みであり、海や森林がCO₂を吸収することで、気候が安定してきたのです。

さらに、植物は太陽光を使って光合成を行い、二酸化炭素を吸収して酸素を生み出します。

「出す生き物」と「吸う生き物」が共存することで、地球全体の呼吸が保たれている――それが、自然界の持つ驚くべき調和の仕組みなのです。

▼参考:国立環境研究所 地球環境研究センター 温室効果ガス インフォグラフィック

人の活動による排出(エネルギー利用・工場・交通)

しかし、このバランスを大きく崩したのが、人の活動です。

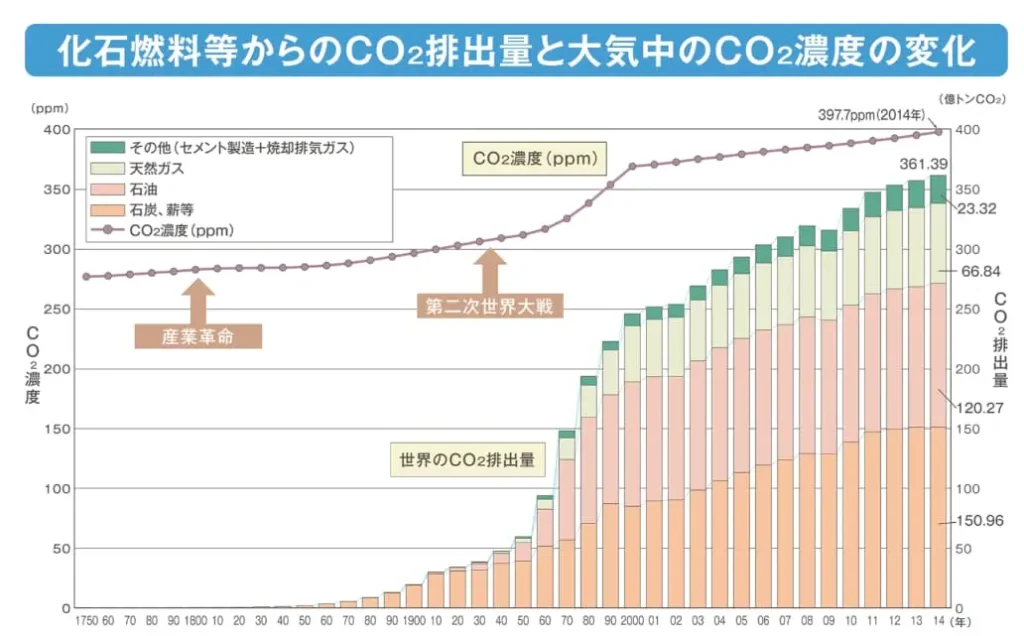

産業革命以降、私たちは石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を燃やしてエネルギーを得るようになりました。

これらは地中に長い間閉じ込められていた炭素を、一気に大気へ放出する行為です。

発電所や製鉄所、セメント工場などの産業活動、自動車・飛行機などの交通手段まで、あらゆる分野でCO₂が排出されています。

特に都市部では、生活や経済活動に伴うエネルギー消費が集中し、自然が吸収できる量を超えて二酸化炭素が放出される状態が続いています。

こうした人為的な排出は、すでに自然由来の排出量を上回り、地球全体の炭素バランスを崩しています。

その結果、CO₂が大気中に蓄積し、熱を閉じ込めて地球温暖化を引き起こしているのです。

いまや人の影響は地質学的にも無視できず、科学者たちはこの時代を「人新世(Anthropocene)」と呼んでいます。

地球の大気組成を左右するほど、私たちの存在は大きくなってしまったのです。

▼参考:国立環境研究所 地球環境研究センター ここが知りたい温暖化

大気中の二酸化炭素濃度の変化と歴史

地球の長い歴史を振り返ると、二酸化炭素の濃度は自然の周期で上下をくり返してきました。

氷期(寒冷期)にはCO₂が減少し、温暖期には増加するというリズムがありましたが、産業革命以降の上昇ペースは人類史上かつてない速さです。

1750年頃の大気中の濃度は約280ppmでしたが、現在(2025年7月)は422.8ppm(温室効果ガス観測衛星「いぶき」GOSATの最新データ)に達しています。

わずか250年ほどで1.5倍以上に増加した計算であり、過去80万年の自然変動の範囲をはるかに超える異常な上昇です。

さらに、ここ1年間だけでも平均2.7ppm/年という高い増加率を維持しています。

この濃度上昇によって、大気の熱エネルギーの流れが変わり、気温上昇、海面上昇、異常気象の増加といった現象が起きています。

つまり、CO₂が「増えるスピード」に対して、自然が「吸収できるスピード」が追いついていないことこそが、地球温暖化の本質的な原因なのです。

▼出典:電気事業連合会 地球温暖化とは

なぜ問題なの?地球温暖化と二酸化炭素の関係

二酸化炭素(CO₂)は、地球にとって必要不可欠な気体でありながら、今や「地球温暖化の主役」として問題視されています。

一体なぜ、自然界に普通に存在する気体が、私たちの暮らしや未来に深刻な影響を与えているのでしょうか?

ここでは、温室効果ガスとしての役割と、地球温暖化が進む仕組みをわかりやすく解説します。

二酸化炭素が温室効果ガスと呼ばれる理由

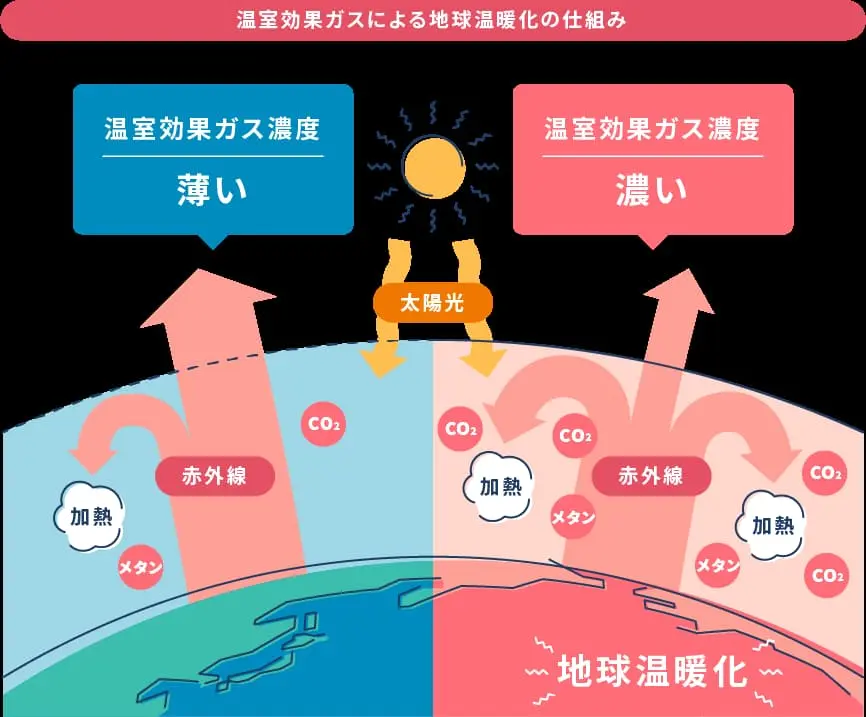

地球の平均気温はおよそ15℃。これは、太陽から届く光と、地球が宇宙へ放出する熱(赤外線)のバランスで保たれています。

もし大気がなかったら、地球はマイナス18℃の氷の惑星になってしまうと言われています。

この“地球を温める毛布”のような役割を果たしているのが、温室効果ガス(Greenhouse Gases)です。

温室効果ガスには、二酸化炭素(CO₂)をはじめ、メタン(CH₄)や一酸化二窒素(N₂O)、フロン類などがあります。

これらのガスは、地表から放出される赤外線を吸収し、その熱を再び地表に戻す働きを持ちます。

この現象を「温室効果」と呼び、地球を生命が生きられる温度に保つ重要な仕組みです。

しかし、二酸化炭素が増えすぎると、この毛布が厚くなりすぎてしまい、熱が宇宙に逃げにくくなります。

結果として、地球全体がゆっくりと暖まり続ける――これが「地球温暖化」の基本的な構図です。

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

地球温暖化のしくみと気温上昇のメカニズム

近年の地球温暖化は、自然現象ではなく人の活動によって引き起こされた「人為的温暖化」です。

石炭や石油などの化石燃料を燃やすことで、大量の二酸化炭素が大気中に放出されます。

このCO₂が長期間(数百年~千年)大気中にとどまり、熱を閉じ込めるため、地球全体の気温が少しずつ上昇していきます。

特に注目されているのが、放射強制力(Radiative Forcing)」という概念です。

これは、大気中のCO₂濃度の変化が地球全体のエネルギーバランスをどの程度変化させるかを表す尺度で、単位はW/m²(平方メートルあたりのワット)で示されます。

二酸化炭素は、温室効果ガスの中でも最も強い「正の放射強制力」を持ち、気候システムを温め続ける最大要因となっています。

このエネルギーの“ゆがみ”が長期的に続くことで、海水の温度上昇や氷床の融解、異常気象の頻発など、さまざまな形で地球の環境に影響を及ぼしています。

特に1970年以降、海洋が吸収する余剰エネルギーが増加し、地球の温暖化が加速していることが観測されています。

つまり、今の地球は「止まりにくい温暖化状態(気候の慣性)」に入っているのです。

▼出典:環境省 ecojin 加速する気候変動 私たちの未来のために今できること

他の温室効果ガス(メタン・一酸化二窒素など)との違い

温室効果ガスと一口に言っても、それぞれの性質や影響は異なります。

たとえば、メタン(CH₄)は二酸化炭素の約25倍の温室効果を持ちますが、大気中にとどまる期間は10年ほどと短いのが特徴です。

また、一酸化二窒素(N₂O)は約300倍の温室効果を持ちながら、120年ほども大気中に残り続けます。

それに対して二酸化炭素は、温室効果の強さこそメタンより弱いものの、一度排出されると数百年以上も大気に蓄積し続ける“長寿命ガス”です。

この「持続性」こそが、二酸化炭素を地球温暖化の主因にしている最大の理由です。

短期間で消えるガスよりも、少しずつ積み重なっていくCO₂のほうが、長期的に地球全体の熱バランスを変えてしまうのです。

私たちが今日感じている異常気象や海面上昇は、数十年前から積み上がってきた二酸化炭素の“遺産”です。

いま排出しているCO₂の影響は、次の世代やさらに先の未来まで続くことになります。

だからこそ、今すぐに排出を減らし、増えすぎた二酸化炭素をどう取り除くかを考えることが、地球温暖化対策の出発点なのです。

二酸化炭素の身近な利用と産業での役割

「二酸化炭素=地球温暖化の原因」と聞くと、マイナスの印象を持つ人も多いでしょう。

しかし、二酸化炭素(CO₂)は悪者ばかりではありません。私たちの身の回りや産業の現場では、生活を支え、技術を支える“役立つ気体”としても活躍しています。

二酸化炭素の主な用途(炭酸飲料・ドライアイス・消火器など)

まず、私たちが最も身近に感じるのが炭酸飲料です。

コーラやサイダーなどのしゅわしゅわした泡は、二酸化炭素が水に溶けてできた炭酸(H₂CO₃)の働きによるものです。

爽快感を生むだけでなく、酸味や保存性を高める効果もあり、清涼飲料だけでなくビールやスパークリングワインにも使われています。

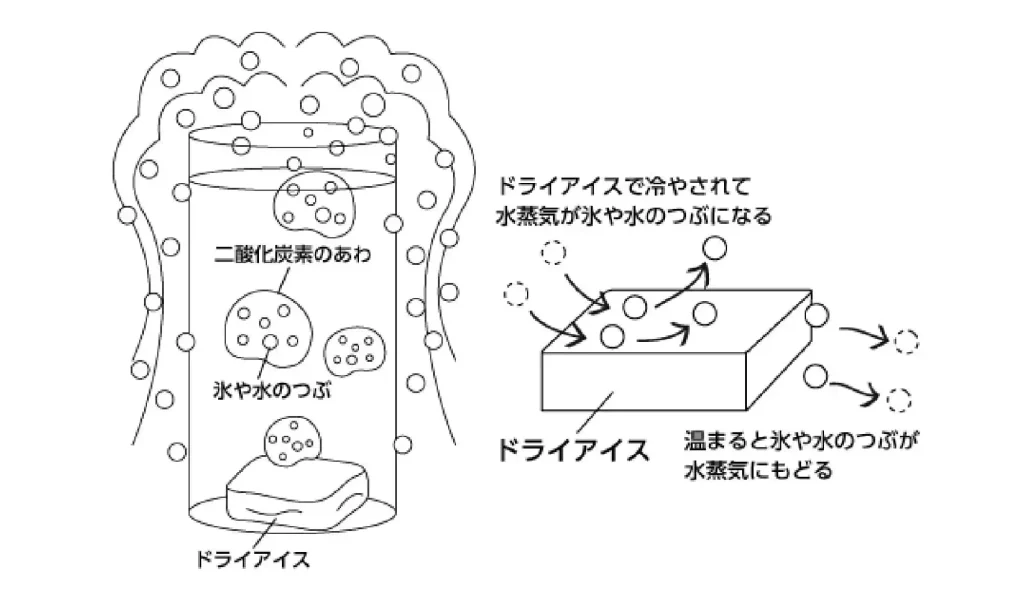

次に、ドライアイスも二酸化炭素から作られます。

これは、CO₂を冷却・圧縮して固体にしたもので、−78.5℃という極低温で昇華(固体から直接気体になる)する特徴があります。

そのため、食品の冷却・保冷、イベントでの冷気演出、さらには医療現場での試料保存など、さまざまな分野で活用されています。

また、二酸化炭素消火器も重要な用途のひとつです。

CO₂は燃焼を助ける酸素を遮断し、周囲の温度を下げる効果があります。

電気設備や美術館など、水を使えない場所で火災を抑えるために使用されており、安全性の高い消火手段として評価されています。

このように、私たちの日常生活には、実は二酸化炭素が静かに役立っているのです。

▼出典:キッズネット ドライアイスを水に入れるとどうしてけむりがでるの

産業分野での応用(溶接・冷媒・化学原料など)

二酸化炭素の利用は、家庭だけでなく産業の現場でも広がっています。

代表的なのがCO2溶接です。

金属をつなぐ際に電気アークを使うと酸化が起きやすいため、CO₂を吹きかけて空気を遮断し、きれいな溶接を実現します。

自動車や建設などの分野では欠かせない技術です。

また、近年は冷媒としての活用も注目されています。

従来の冷媒(フロン類)は地球温暖化係数が高く、環境への影響が問題視されてきました。

その代替として、地球温暖化係数(GWP)が約1と極めて低いCO₂冷媒が採用されています。

家庭用ヒートポンプ給湯器(エコキュート)や商業用冷蔵設備など、環境にやさしい冷却技術として広まりつつあります。

さらに、化学工業の原料としてもCO₂は重要な役割を担っています。

例えば、尿素やメタノール、プラスチックの原料となる化合物の製造に利用されるほか、近年ではCO₂を原料にして燃料や化学品を再合成するカーボンリサイクル技術の研究も進んでいます。

こうした技術は、排出ガスとしてのCO₂を“資源”に変える試みであり、環境と経済を両立させる鍵と期待されています。

▼出典:加藤数物 CO2溶接とは?アーク溶接との違い・スパッタの原因・仕上げのコツまで徹底解説

私たちが暮らす社会の裏側では、二酸化炭素が冷却、溶接、消火、化学合成と、さまざまな形で活躍しています。

「排出して終わり」ではなく、「うまく使い、再利用する」視点を持つことで、CO₂は地球にとっても人族にとっても価値ある存在へと変わります。

次の章では、こうした“活かす技術”からさらに進化した、二酸化炭素を減らすための最新の取り組みを紹介していきます。

どう減らす?脱炭素社会への取り組み

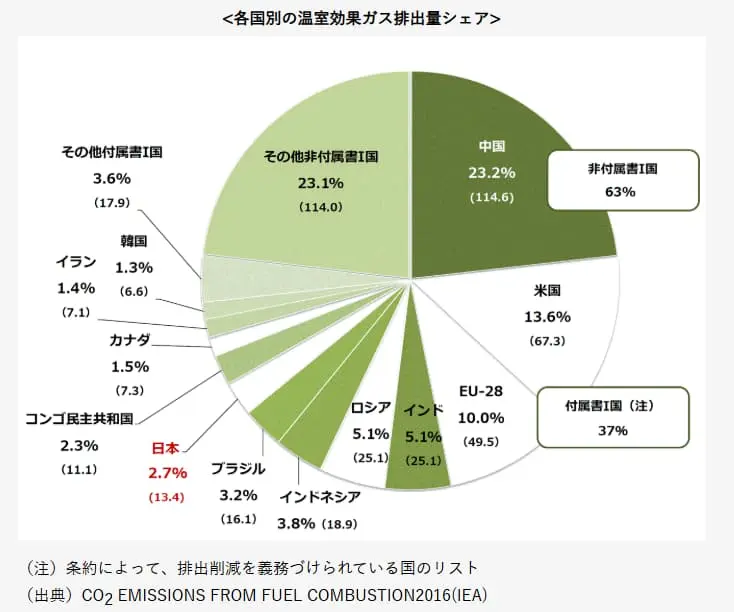

地球温暖化の主な原因である二酸化炭素(CO₂)をどのように減らしていくかは、今や全人類共通の課題です。

気温上昇、異常気象、生態系の変化など、さまざまな影響が現れるなかで、世界は「脱炭素社会(カーボンニュートラル)」をめざす方向へ進んでいます。

二酸化炭素削減の必要性と世界の動き(パリ協定・SDGs)

2015年のパリ協定では、世界の平均気温上昇を「産業革命前から1.5〜2℃以内」に抑えるという国際目標が掲げられました。

その後、各国が自ら削減目標(NDC)を設定し、再生可能エネルギーの導入や森林保全、排出量取引制度など、さまざまな施策を実施しています。

また、SDGs(持続可能な開発目標)でも、目標13「気候変動に具体的な対策を」においてCO₂削減が重要テーマとされています。

EUや日本をはじめ、世界の多くの国々が「2050年カーボンニュートラル」を宣言。

日本でもグリーン成長戦略のもと、再エネ拡大や電動化、水素社会の実現などが推進されています。

こうした国際的な枠組みは、「排出を減らすだけでなく、社会全体の仕組みを変える」ことを目的としています。

エネルギーのあり方、企業のビジネスモデル、個人のライフスタイル――すべてが「脱炭素」を軸に動き始めているのです。

▼出典:資源エネルギー省 今さら聞けない「パリ協定」 ~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~

個人や企業ができる排出削減アクション

二酸化炭素を減らす行動は、実は私たちの生活の中から始められます。

例えば、電気の使い方を見直すだけでも立派な一歩。

LED照明への切り替え、不要な電気の消灯、節電モードの活用などは、すぐに実践できるCO₂削減行動です。

交通では、公共交通機関や自転車の利用、エコドライブの実践が有効です。

最近では、カーボンフットプリント(製品のCO₂排出量表示)を見て、環境に配慮した商品を選ぶ人も増えています。

「消費者の選択」そのものが、企業の取り組みを後押しする時代になっています。

一方、企業に求められるのは、事業活動全体での排出削減とサプライチェーンの可視化です。

再エネ電力の導入、エネルギー効率の改善、カーボンプライシングへの対応などに加え、最近ではSBT認定やTCFD開示など、国際基準に沿った情報開示も重視されています。

脱炭素経営は「コスト」ではなく、「企業価値を高める投資」として扱われるようになってきました。

二酸化炭素を“再利用”する新技術(CCS・DAC・カーボンリサイクル)

排出を減らすだけでなく、出てしまった二酸化炭素をどう扱うか――この課題に挑むのが、最先端の環境技術です。

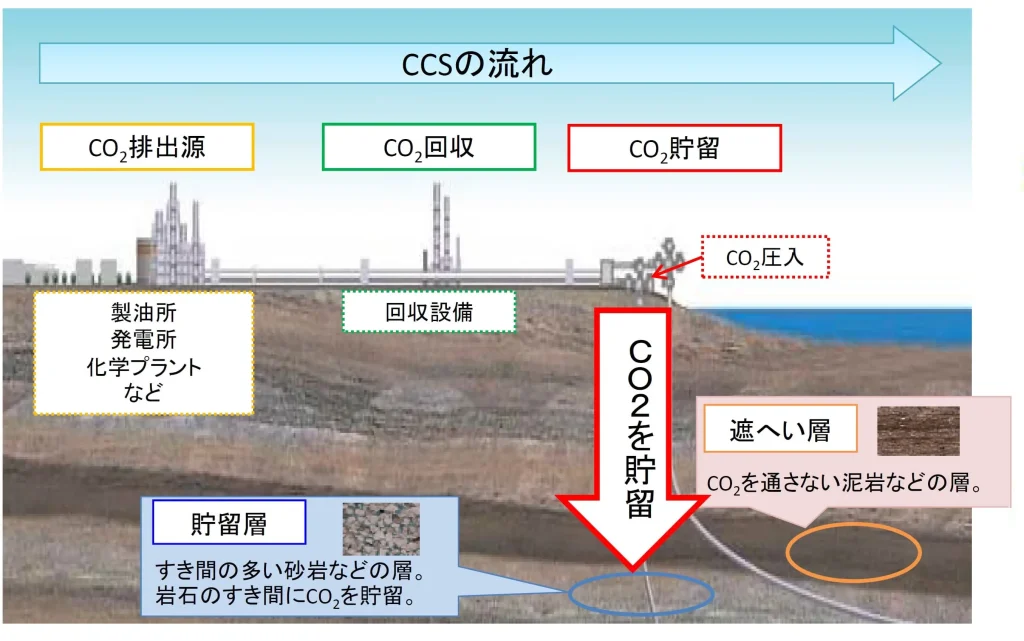

まず注目されているのが、CCS(Carbon Capture and Storage)です。

これは発電所や工場などから出るCO₂を回収し、地中深くに閉じ込めて大気に戻さない技術です。

ノルウェーや日本でも実証が進み、実用化が現実味を帯びています。

次にDAC(Direct Air Capture)は空気中から直接CO₂を取り除く技術です。

これにより、排出量を上回る“マイナスエミッション”を実現することも可能になります。

再エネを使うことで、環境負荷を抑えながらCO₂を吸収できるのが強みです。

さらに、カーボンリサイクルは、回収したCO₂を燃料やプラスチック、コンクリートなどの原料に再利用する技術です。

たとえば、CO₂からメタノールを合成したり、セメント製造に再利用するなど、「捨てずに使う」循環型の仕組みが広がりつつあり、これらの技術はまだ発展途上ですが、世界中で研究開発と投資が進み、脱炭素社会の“切り札”として期待されています。

▼出典:資源エネルギー省 知っておきたいエネルギーの基礎用語 ~CO2を集めて埋めて役立てる「CCUS」

まとめ:未来の地球と私たちにできること

地球温暖化を止めるカギは、「誰か」ではなく「私たち全員」にあります。

CO₂を減らす取り組みは、国や企業の政策だけでなく、日々の暮らしの中から始まります。

電気の使い方、移動手段、買い物の選び方――それぞれの選択が、未来の地球を形づくっているのです。

これからの社会は、「カーボンニュートラル(脱炭素)」が新しい常識になります。

再生可能エネルギーやカーボンリサイクルなどの技術が進む一方で、個人や企業の意識変化も求められています。

どんなに小さな行動でも、それが積み重なれば確かな変化につながります。

いま、私たちが取る行動のひとつひとつが、100年後の地球の姿を決める。

未来を守るのは、今日の一歩。

それが、脱炭素社会への最も確実な道なのです。