地球温暖化係数(GWP:global warming potential)とは?二酸化炭素・メタン・フロンの比較と特徴

地球温暖化は、温室効果ガス(GHG)の増加によって引き起こされる深刻な課題です。

産業革命以降、人類は化石燃料の大量使用や森林伐採、農業・畜産活動によってCO₂をはじめとするGHGを急増させてきました。

その結果、世界の平均気温はすでに産業革命前より約1.1℃上昇し、異常気象の頻発、氷床の融解、海面上昇などが現実の脅威となっています。

ただし、温室効果ガスは一様ではありません。

CO₂が排出量の大半を占める一方で、メタンや一酸化二窒素、フロン類はCO₂をはるかに上回る温暖化効果を持ちます。

これらを正しく比較するために国際的に用いられる指標が「地球温暖化係数(GWP)」です。

GWPは各ガスの温暖化効果をCO₂を基準に数値化することで、削減の優先順位や政策設計に欠かせない基準となっています。

GWPは京都議定書やパリ協定といった国際的な枠組みに組み込まれ、各国の削減目標や国内規制に反映されています。

また、企業にとっても排出量をCO₂換算(CO₂e)で把握し、Scope1・2・3に対応する脱炭素経営やESG開示を進める上で不可欠です。

本記事では、地球温暖化の基礎からGWPの仕組み、主要ガスの比較、国際政策や企業実務への活用までを体系的に解説します。

地球温暖化とは

地球温暖化の定義と背景

地球温暖化とは、人為的に排出される温室効果ガス(GHG)が大気中に蓄積し、地球のエネルギーバランスを崩すことで平均気温が長期的に上昇する現象を指します。

温室効果そのものは自然界にも存在し、地球を生命が生存可能な温度に保つ役割を果たしてきました。

しかし、産業革命以降の化石燃料の大量消費、森林破壊、農業・畜産活動などによってGHG濃度が急激に増加し、自然の温室効果を上回る“強化温室効果”が進行しています。

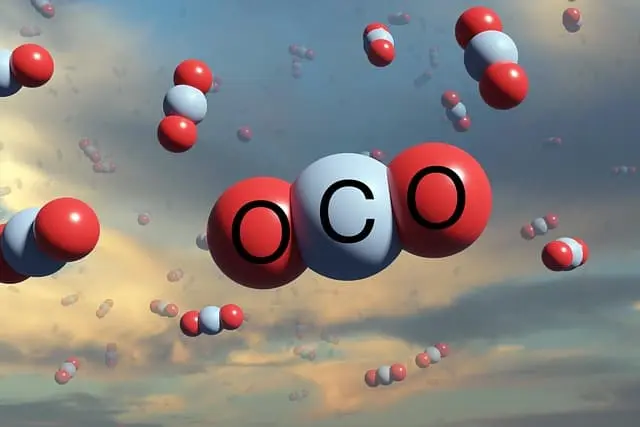

特に二酸化炭素(CO₂)は排出量が最も多く、気候変動の中心的要因とされていますが、メタン(CH₄)や一酸化二窒素(N₂O)、フロン類といったガスも強い温暖化効果を持ちます。

それぞれのガスの性質や大気中寿命が異なるため、比較可能な共通の尺度として「地球温暖化係数(GWP)」が国際的に用いられています。

現在の進行状況と国際的な課題

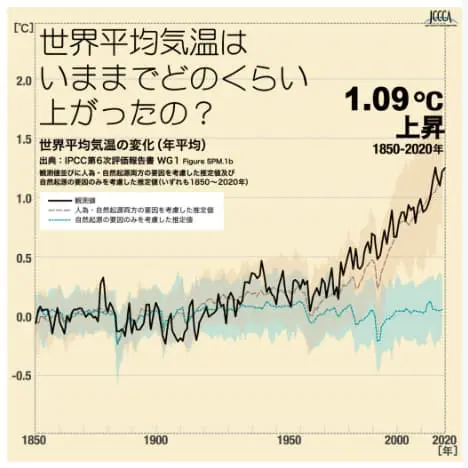

近年の観測によれば、産業革命前と比べて世界平均気温は約1.1℃上昇しました(IPCC AR6)。

この上昇は極端気象の増加、氷床融解、海面上昇、生態系の劣化など、地球規模で深刻な影響を引き起こしています。

特にメタンのような短寿命気候汚染物質(SLCPs)は、短期的に強い温暖化をもたらすため、削減の優先度が高まっています。

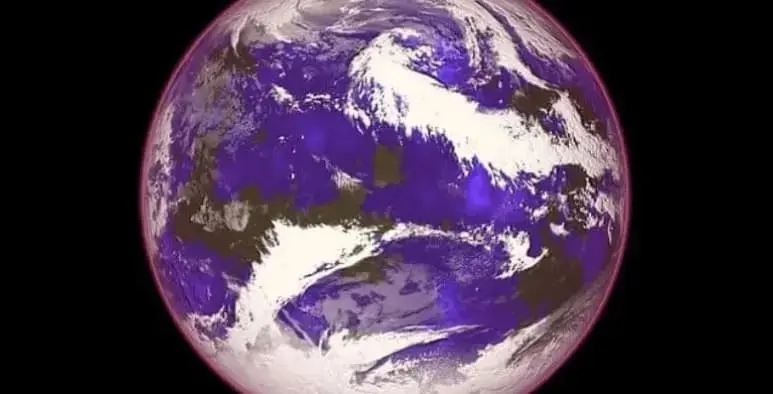

国際的には、京都議定書からパリ協定に至るまで、排出削減の枠組みが整備されてきました。

パリ協定では「世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて1.5〜2℃未満に抑える」ことが合意され、各国は国別削減目標(NDCs)を設定しています。

しかし、現状の政策努力では今世紀末に2.5〜2.9℃の上昇にとどまるとの予測もあり、目標達成には大幅な追加対策が不可欠です。

こうした状況を踏まえると、地球温暖化はもはや環境問題にとどまらず、経済・社会・安全保障を含む総合的な国際課題と位置づけられています。

持続可能な未来を実現するためには、科学的根拠に基づいた排出削減、国際的な協調、そして企業・市民レベルでの行動が不可欠です。

地球温暖化係数(GWP)とは

GWPの概要と役割

地球温暖化係数(Global Warming Potential, GWP)とは、温室効果ガスが地球の気温上昇に与える影響を、基準となる二酸化炭素(CO₂)と比較して数値化した指標です。

例えば、あるガスのGWPが100であれば、同じ質量のCO₂に比べて100倍の温暖化効果を持つことを意味します。

この指標が重視される理由は、温室効果ガスごとに性質や大気中での寿命、放射効率(熱を吸収する能力)が大きく異なるためです。

CO₂は排出量が圧倒的に多く数百年残留するのに対し、メタン(CH₄)は寿命が短いものの温暖化効果は非常に強力です。

これらを共通の物差しで比較しなければ、国際的な排出削減目標や排出量取引、市場メカニズムを設計することはできません。

GWPは、京都議定書からパリ協定までの国際的な気候政策の基盤として位置づけられてきました。

また、企業の温室効果ガス排出量算定(CO₂換算=CO₂e)でも必須の指標であり、サプライチェーン排出量の把握やカーボンニュートラル戦略に直結します。

算出方法と科学的根拠

GWPは単なる経験値ではなく、気候科学に基づいた計算式によって導かれています。

定義は「ある温室効果ガス1kgを大気中に放出したときに、そのガスが一定期間(通常20年・100年・500年)にわたって引き起こす放射強制力の積分値を、同量のCO₂による積分値で割ったもの」です。

この算定を支えるのは主に二つの物理的特性です。

- 放射効率(Radiative Efficiency)

各ガスが赤外線をどの程度吸収し、地球のエネルギーバランスを変化させるかを示す能力。

特に「大気の窓」と呼ばれる波長域を吸収するガスは高い効率を持ちます。 - 大気中寿命(Atmospheric Lifetime)

ガスが大気中に残り続ける平均期間。

寿命が長いほど温暖化効果は長期化し、GWP値は高くなります。

このように、瞬間的な強さ(放射効率)と持続性(大気寿命)の掛け合わせがGWPの本質です。

例えば、メタンは強力な放射効率を持つため短期的にはCO₂の数十倍の影響を与えますが、大気中寿命が約12年と短いため、100年スパンでは影響が相対的に小さくなります。

一方で、六フッ化硫黄(SF₆)は寿命が数千年に及び、GWP値が非常に高くなります。

この科学的基盤により、GWPは比較可能性と一貫性を確保する国際的な共通指標となり、排出量報告や政策設計、企業戦略の中核的なツールとして活用されています。

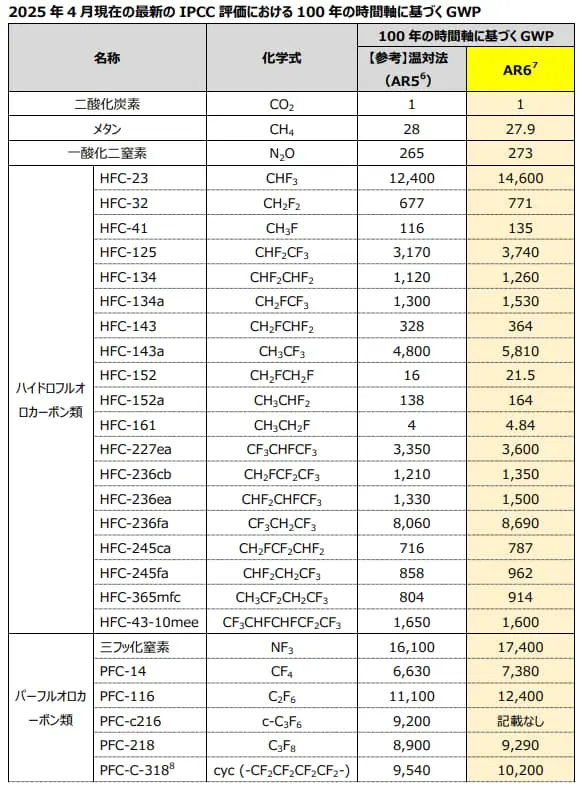

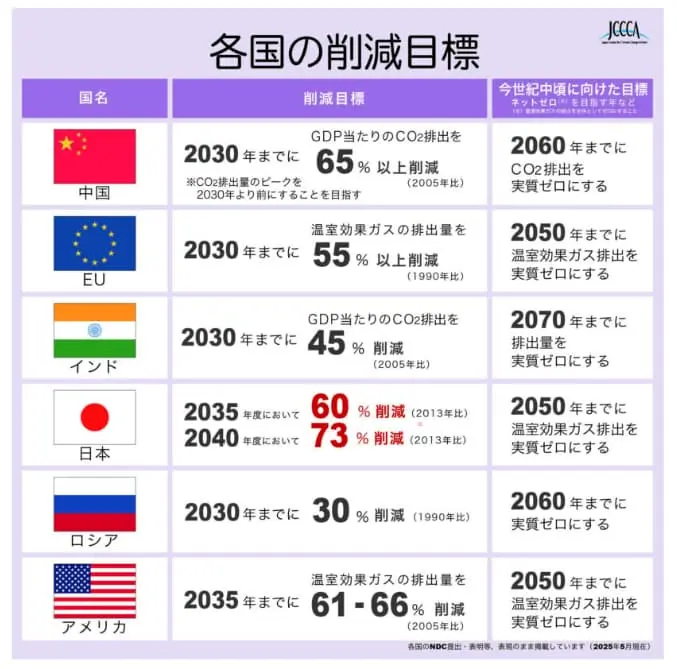

温室効果ガスごとのGWP比較

二酸化炭素を基準とした比較

地球温暖化係数(GWP)は二酸化炭素(CO₂)を基準に設定され、常に「1」と定義されています。

つまり、他の温室効果ガスは「同じ質量を排出したとき、CO₂に比べてどれほど強い温暖化効果を持つか」を示す仕組みです。

例えば、IPCC第6次評価報告書(AR6)によれば:

- 二酸化炭素(CO₂):GWP = 1(基準値)

- メタン(CH₄):GWP100 = 27.9

- 一酸化二窒素(N₂O):GWP100 = 273

- 六フッ化硫黄(SF₆):GWP100 = 24,300

このように、CO₂を基準とすることで「メタンはCO₂の約27倍」「SF₆は実に2万倍以上」という比較が可能になります。GWPは、温室効果ガスを横並びで評価し、削減優先度の判断基準として国際的に活用されています。

メタン・フロン類など主要ガスの特徴

メタン(CH₄)は代表的な短寿命気候汚染物質(SLCP)であり、大気中寿命は約12年と短い一方、温暖化効果は非常に強力です。

特に20年スパンで評価すると、CO₂の約80倍以上に達することから、短期的な気温上昇抑制にはメタン削減が極めて有効とされています。

一酸化二窒素(N₂O)は、農業での肥料使用や土壌からの排出が主な発生源で、大気中寿命が100年以上と長く、CO₂の数百倍の影響を持ちます。

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

フロン類(HFCs、PFCs、SF₆など)は冷媒や絶縁ガスとして利用されてきましたが、GWP値は非常に高く、数千〜数万倍に達するものもあります。

例えばHFC-134aはGWP100で約1,530、SF₆は24,000を超えます。

そのため各国の規制では「低GWP冷媒への移行」が進められています。

この比較から分かるように、排出量が多いCO₂、短期影響が大きいメタン、そして超高GWPのフロン類はいずれも気候変動対策で重点的に扱う必要があります。

政策や企業の排出削減戦略では、単にCO₂だけでなく、これらのガスを含めた総合的な管理が不可欠です。

GWPが与える影響と活用

環境政策・国際枠組みへの影響

地球温暖化係数(GWP)は、国際的な気候政策の設計における基盤指標です。

京都議定書では、CO₂・メタン・一酸化二窒素・フロン類といった主要温室効果ガスの排出量を「CO₂換算(CO₂e)」で統一するためにGWPが採用され、各国に削減目標が課されました。

これにより、異なる性質を持つガスを共通の尺度で管理できるようになり、排出量取引や市場メカニズムが機能しました。

その後のパリ協定でも、各国が提出する国別削減目標(NDCs)の算定や、隔年透明性報告書(BTRs)においてGWPの使用が義務付けられています。

さらに、IPCCの最新評価報告書(AR6)の数値を取り込むことで、より科学的に正確な排出量評価が可能となり、政策の野心度を高める「ラチェットメカニズム」の基盤となっています。

また、日本の「フロン排出抑制法」や米国の「AIM法」のように、国内規制でもGWPが冷媒の使用制限や報告義務の基準値として用いられています。

GWPは単なる学術的指標ではなく、国際合意から国内法規制までをつなぐ共通言語として不可欠な役割を果たしているのです。

企業の排出量算定や実務での重要性

企業にとってGWPは、温室効果ガス排出量を算定し、カーボンニュートラル戦略を立案するための必須ツールです。

特にGHGプロトコルに基づくScope 1(自社直接排出)、Scope 2(購入電力などの間接排出)、Scope 3(サプライチェーン排出)を合算して報告する際には、すべてのガスをCO₂eに換算する必要があります。

- 製造業やエネルギー企業:燃料燃焼によるCO₂排出に加え、メタンや一酸化二窒素を含めた精緻な算定が必要。

- 冷凍・空調分野:高GWP冷媒(HFCsなど)の漏洩量を算定し、代替冷媒導入による削減効果を数値化。

- 農業・畜産分野:家畜由来メタンや肥料由来N₂OをCO₂e換算することで、排出削減施策の効果を可視化。

このように、GWPを活用することで排出量の見える化が進み、投資判断やサプライチェーン全体での気候戦略策定につながります。

さらに、TCFD開示やISSB基準における温室効果ガス情報開示にも直結し、ESG投資やステークホルダーからの信頼確保に不可欠です。

まとめ

地球温暖化は温室効果ガス(GHG)の過剰排出によって進行し、既に平均気温は産業革命前から約1.1℃上昇しています。

CO₂だけでなく、メタンや一酸化二窒素、フロン類といったガスも強い温暖化効果を持ち、それぞれの違いを比較するために「地球温暖化係数(GWP)」が国際的な基準として用いられています。

GWPは京都議定書やパリ協定といった国際枠組みの根幹を支え、各国の削減目標や国内規制にも活用されています。

また、企業にとっても排出量をCO₂換算(CO₂e)で統一し、Scope1・2・3を含めた脱炭素経営やESG開示に欠かせない指標です。

今後の持続可能な社会に向け、政策と企業活動の両面でGWPを活用した正確な算定と削減努力が求められています。