CO2算定の重要性と手法 | 企業が温室効果ガス排出量を算定する理由

気候変動対策が世界的に加速するなか、企業にとって温室効果ガス(GHG)排出量の算定はもはや避けられない課題となっています。

2015年のパリ協定では「産業革命前からの平均気温上昇を2℃より十分低く、できれば1.5℃に抑える」という目標が掲げられ、日本も2030年度までに46%削減(2013年度比)を約束しました。

こうした国際的な流れを受け、投資家や顧客からの開示要請が強まる中で、企業がどのように排出量を把握・管理しているかが重要視されています。

本記事では、Scope1(自社の直接排出)・Scope2(購入エネルギー由来の間接排出)・Scope3(サプライチェーン全体の排出)という国際基準に沿った算定方法をわかりやすく解説します。

さらに、社内体制の構築や算定・報告の流れ、データの活用事例までを整理し、企業が実践的に取り組むためのヒントを紹介します。

脱炭素経営を単なる義務で終わらせず、ブランド価値の向上や競争優位の獲得につなげるために、まずは自社の温室効果ガス算定から始めてみませんか。

企業が温室効果ガス算定をする背景

2015年に開催されたCOP21(気候変動枠組条約締約国会議)で採択されたパリ協定は、産業革命前からの世界平均気温上昇を「2℃より十分低く、できれば1.5℃に抑える」ことを世界共通の目標としました。

これを契機に、各国が本格的に気候変動対策へ舵を切ることになります。

日本でも2021年4月、当時の菅義偉首相が「2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減し、さらに50%を目指す」と表明。

以降、脱炭素やカーボンニュートラルといった言葉が企業活動や日常生活に深く浸透しました。

こうした流れを受け、多くの企業が温室効果ガス算定サービスを展開し始めています。

では、なぜ企業は排出量を算定する必要があるのでしょうか。

その理由を理解するため、まずは温暖化の仕組みを見てみましょう。

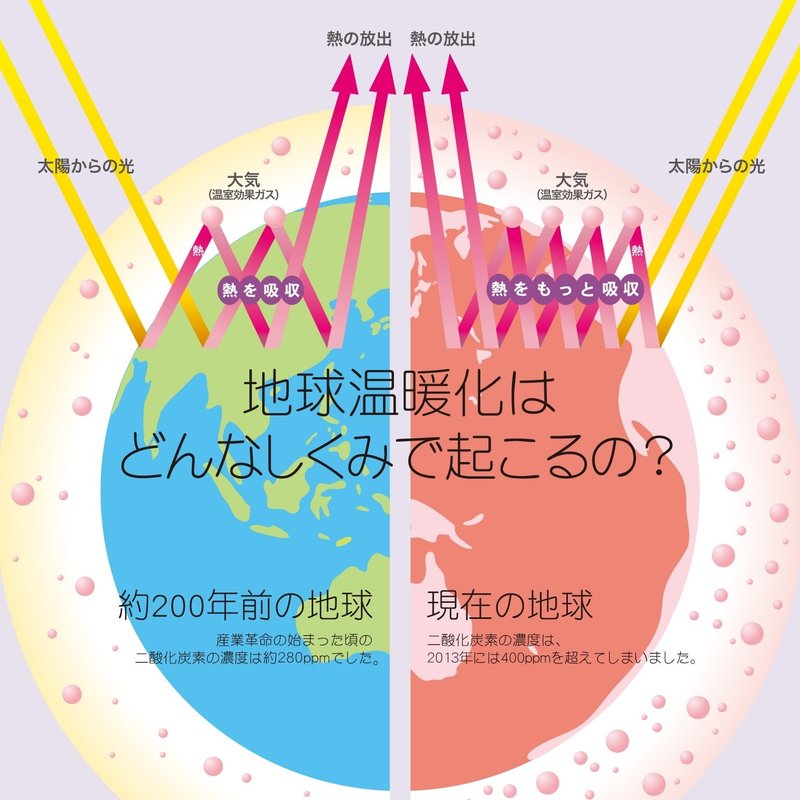

1. 温暖化のメカニズム

地球の平均気温は約14℃ですが、これは大気中に存在する温室効果ガスが太陽の熱を保持しているためです。

もし温室効果ガスがなければ、平均気温は-19℃にまで下がってしまいます。

一方で、温室効果ガスが増加すると熱の吸収量が増え、気温上昇を招きます。

これが地球温暖化の基本的な仕組みです。

国連のIPCC第6次評価報告書(2021年)でも「温暖化が人間活動の影響によることは疑う余地がない」と明記されています。

▼出典:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書 第1作業部会報告書(自然科学的根拠) 政策決定者向け要約(SPM)の概要(ヘッドライン・ステートメント

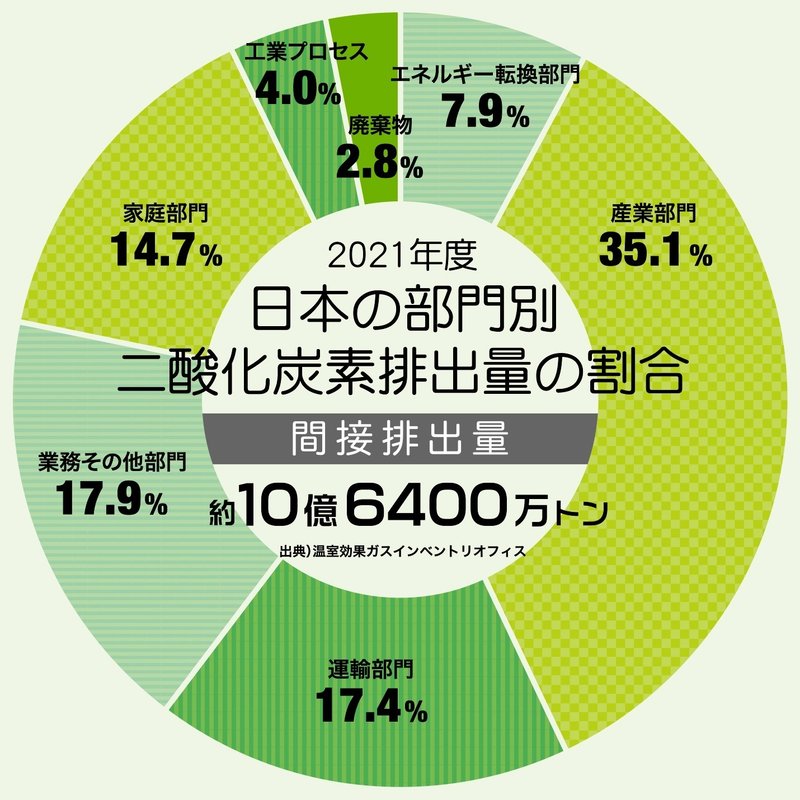

2. 温室効果ガス排出の主体

日本における排出源をみると、家計が約15%、企業が約80%を占めています。

特に多いのは製造業・建設業・鉱業などの産業部門で、次いで運輸や事務所部門が続きます。

つまり、温室効果ガス削減の成否は企業の取り組みにかかっているといえます。

3. 脱炭素を進める第一歩

削減活動に取り組む前に、まず行うべきは現状の排出量を正しく算定することです。

排出量を把握しなければ削減目標を設定できず、実施した施策の効果も測定できません。

これは製造業におけるQC(品質管理)やTPM(生産性向上活動)、営業活動での改善提案と同様に、「現状把握」がなければ改善は始まりません。

脱炭素経営においても、算定こそが出発点なのです。客様に改善提案をする時と同じように、脱炭素の取り組みもまずは「現状の把握」、ここから始まります。

温室効果ガスの算定方法

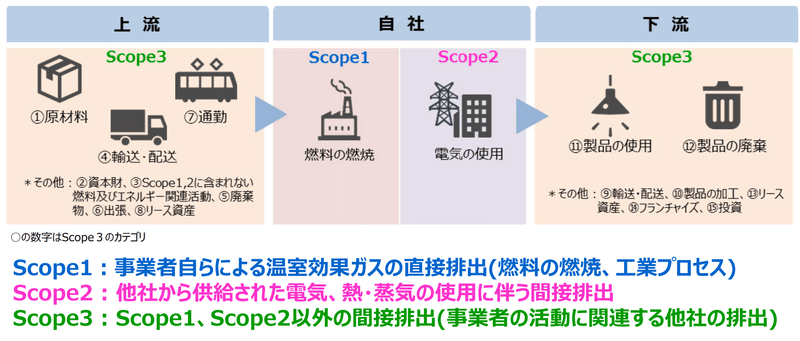

温室効果ガスの算定をする際に重要になるのが、Scope(スコープ)という視点です。

スコープとは、温室効果ガス排出量を測定する範囲のことです。Scope1・Scope2・Scope3の3種類に分けられます。

Scope1:事業所自らによる温室効果ガスの直接排出

Scope2:他社から供給されたエネルギー使用に伴う間接排出

Scope3:それ以外の間接排出

※温室効果ガス算定・報告の基準として「GHGプロトコル」という国際基準があり、そこで定義されている排出量の区分がScope1・2・3です。

日本もGHGプロトコル基準を推奨しています。

Scope1の算定方法(自社の直接排出)

Scope1は、企業が自らの活動で直接排出する温室効果ガスを対象とします。

具体例としては、以下のような燃料使用があります。

- 社用車やフォークリフトによるガソリン・軽油の燃焼

- 工場やオフィスでの重油・都市ガス・LPGの使用

- 製造工程で発生する燃料起因のCO₂

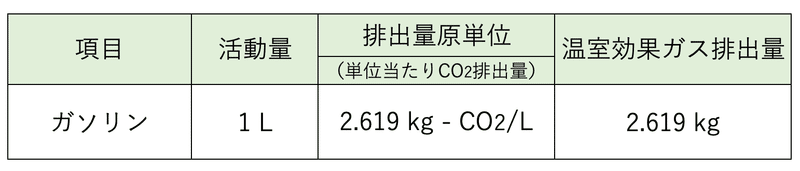

算定式はシンプルで、

排出量 = 燃料使用量 × 排出係数

となります。

まずは各部署から燃料や原料の使用量(活動量)を収集し、それに固有の排出係数を掛けて排出量を算出します。

例えば社用車の算定を行う場合、総務や経理が管理する燃料購入記録を確認し、使用量を集計します。

もし情報が分散している場合は、精算書や購買データを一元管理する仕組み作りから始めることが重要です。

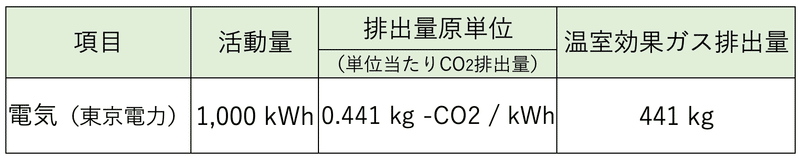

Scope2の算定方法(購入エネルギーに伴う間接排出)

Scope2は、他社から供給された電力・熱・蒸気の利用に伴って発生する間接排出を対象とします。

算定の対象は、工場やオフィスでの電力消費が中心です。

算定式はScope1と同様に、

排出量 = エネルギー使用量 × 排出係数

を用います。

事業所や工場ごとの電気使用量を把握したうえで、環境省が公表する電力会社別の排出係数を適用すれば、精度の高い算定が可能です。

Scope2の算定では「ロケーション基準」と「マーケット基準」という2つの算定方法があり、どちらを採用するかによって結果が変わる点も押さえておく必要があります。

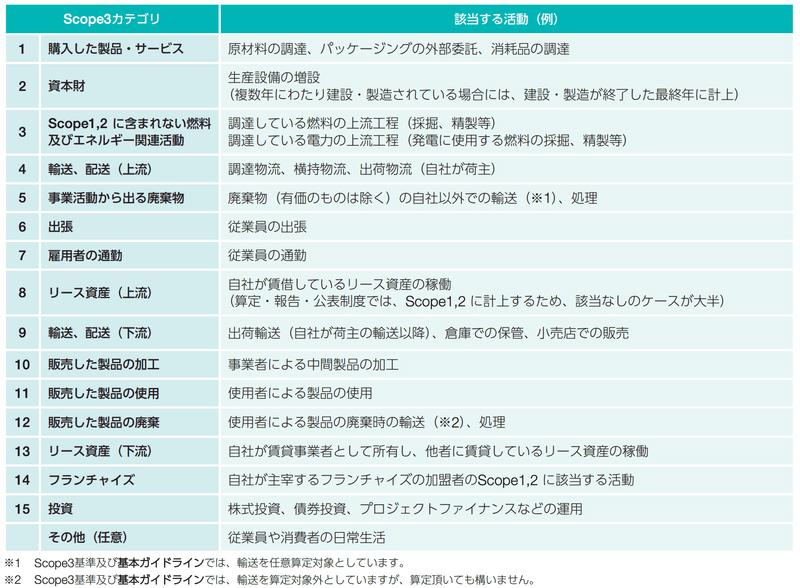

Scope3の算定方法(バリューチェーン全体の間接排出)

Scope3は、自社の活動以外で発生するバリューチェーン全体の排出量を対象とし、15のカテゴリに分かれています。

原材料の調達、物流、製品の使用や廃棄など、サプライチェーンのあらゆる段階での排出を算定する必要があります。

算定の流れは以下の通りです。

- 自社の活動項目をScope3の15カテゴリに振り分ける

- 各活動に対応する活動量(物量や金額など)を収集する

- 活動量にCO₂排出係数を掛けて排出量を算定する

例として、廃棄物処理による排出量は次の式で算出します。

廃棄物由来の排出量 = 廃棄物量 × 焼却時の排出係数

なお、全てのカテゴリを算定することが望ましいですが、GHGプロトコルでは以下の場合に限り除外が認められています。

- 該当する活動が存在しない場合

- 排出量が小さく、全体に与える影響が軽微な場合

- データ収集が極めて困難な場合

- 自社の算定目的に照らして不要と判断される場合

Scope3は排出量全体の7割以上を占めることが多いため、企業にとって最も重要かつ難易度の高い領域といえます。

導入・運用の流れと効果的な活用方法

温室効果ガス算定は、単に数字を出すことが目的ではなく、脱炭素経営を推進するための起点となる重要なプロセスです。

温室効果ガス算定のための社内体制づくり

まず必要なのは、算定業務を担う社内体制の整備です。環境担当部門だけでなく、経理・総務・生産・物流など幅広い部署からデータを集める必要があるため、部門横断的なプロジェクトチームを立ち上げることが効果的です。

さらに、役員層を含む経営陣のコミットメントが不可欠です。

算定を単なる報告義務ではなく、経営戦略の一環として位置付けることで、全社的な協力体制を築きやすくなります。最近では、専用のSaaSプラットフォームを導入し、データ収集・管理を効率化する企業も増えています。

具体的な算定・報告書の作成・提出の流れ

算定から報告までの一般的な流れは次のとおりです。

- 算定範囲の設定:Scope1・2・3の対象範囲を明確化

- データ収集:燃料・電力使用量、サプライチェーン関連データを収集

- 排出量の算出:活動量に排出係数を掛け、GHG排出量を算定

- 報告書作成:環境省の算定・報告・公表制度や、TCFD/ISSB基準に沿った形式で整備

- 提出・開示:必要に応じて行政機関や株主・投資家へ開示

近年は、有価証券報告書での気候関連情報の開示義務化も進んでおり、信頼性確保のために第三者保証を受ける企業も増加しています。

算定データの活用事例(削減計画・クレジット・サプライチェーン管理等)

温室効果ガス算定は報告だけで終わらせず、経営に活かすことが真の価値です。

代表的な活用事例は以下の通りです。

- 削減計画の策定:算定結果を基に、再エネ導入や省エネ設備投資など具体的な削減施策を立案

- クレジット取引への活用:削減できなかった分をJ-クレジットやGX-ETSの市場で相殺し、カーボンニュートラルを達成

- サプライチェーン管理:Scope3の結果をサプライヤーと共有し、共同で排出削減に取り組むことで調達リスクを低減

- 投資家・顧客への説明責任:信頼性のある算定データをESGレポートや統合報告書に活用し、評価向上につなげる

これらを実践することで、単なる義務対応にとどまらず、ブランド価値の向上や競争優位の獲得につながります。

まとめ

地球温暖化はすでに企業活動と切り離せない課題であり、排出量の約80%は企業に起因しています。

だからこそ、脱炭素経営を進める第一歩は、温室効果ガスの算定(現状把握)です。

Scope1・2・3の枠組みに沿って正しくデータを収集・算出することで、初めて実効性のある削減目標を立てられます。

さらに、算定結果は単なる報告にとどまらず、削減計画の立案、クレジット活用、サプライチェーン全体での協働、投資家への信頼獲得など、多方面で企業価値を高める武器となります。

近年は有価証券報告書での開示義務化も進んでおり、正確かつ透明性の高い算定は経営戦略の中核に位置付けられています。

脱炭素経営は決して難しいものではありません。まずは自社の活動に直結するScope1・2の算定から着手し、そこからScope3へと取り組みを広げていくことが、持続可能な成長への確実なステップとなるでしょう。