LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?ISO規格と算定方法を専門家がわかりやすく解説

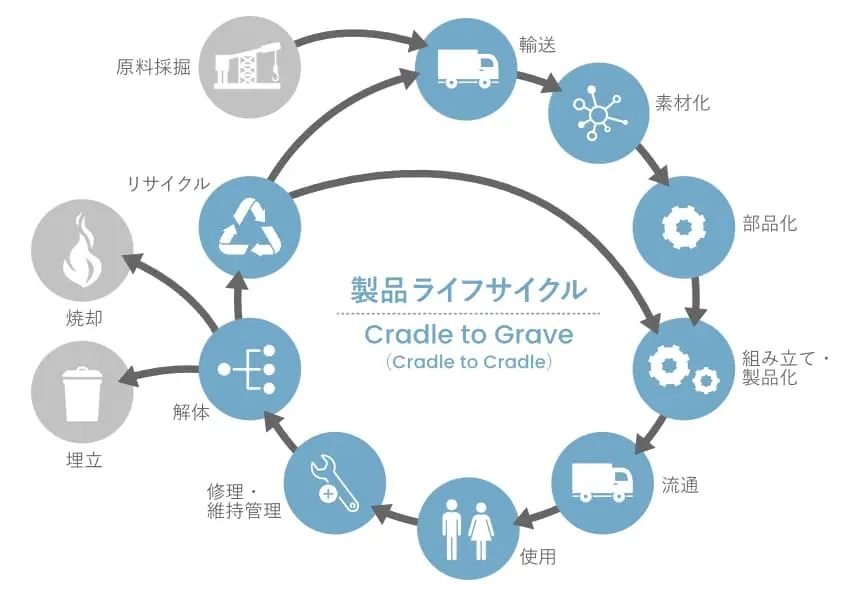

LCA(ライフサイクルアセスメント)は、製品やサービスが生まれてから廃棄されるまでのすべての過程を科学的に評価し、環境負荷を「見える化」する国際的な手法です。

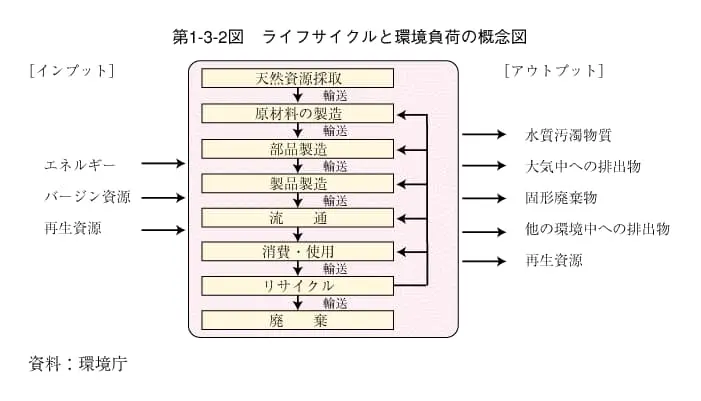

原材料の採掘、製造、流通、使用、そしてリサイクルや廃棄まで――いわゆる「ゆりかごから墓場まで」の全体像を定量的に把握することで、感覚や印象に頼らない科学的な意思決定を可能にします。

近年、企業の脱炭素経営やサプライチェーン管理では、CO₂排出だけでなく、水使用量や資源消費などを含めた総合的な環境評価が求められており、その基盤を支えるのがLCAです。

背景には、CSRD(企業サステナビリティ報告指令)やTCFDなどの国際規制が企業にScope3排出量の開示を求め始めたことがあります。

これにより、製品単位の環境影響を明確に示せるLCAは、単なる環境指標ではなく、投資家・顧客・調達先に対する信頼の証として重視されるようになりました。

また、ISO 14040/14044を基準とすることで、国際的に比較可能なデータとしての信頼性が担保されます。

本記事では、LCAの基本概念からISO規格、算定方法、Scope3・CFPとの違い、そして企業活用事例までを体系的に解説します。

LCAを正しく理解することは、脱炭素時代の競争力を左右する“必須リテラシー”になるでしょう。

🧭 LCAとは何か ― 環境影響を“見える化”する科学的手法

ライフサイクルアセスメントの基本概念と目的

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品やサービスが誕生してから廃棄・リサイクルに至るまで、すべての段階で生じる環境負荷を定量的に評価する手法です。

原材料の採取から製造、流通、使用、そして廃棄までの一連の過程を「ゆりかごから墓場まで(cradle to grave)」と呼び、その全体を俯瞰して二酸化炭素(CO₂)排出やエネルギー消費、水使用量などを数値で算出します。

従来、環境配慮といえば「エコ素材を使う」「再生紙を採用する」という感覚的な判断に頼ることが多くありました。

しかし、実際にはある工程で環境負荷を減らしても、別の工程で排出量が増えてしまう“見えないトレードオフ”が発生することがあります。

LCAは、こうした“勘や印象”に左右されない科学的根拠を提供し、環境負荷の全体像を可視化するための国際的な評価手法として確立されました。

現在では、欧州を中心に企業や自治体が製品設計や調達戦略にLCAを導入しており、客観的データに基づく環境経営の意思決定が求められています。

LCAの算定結果は、製品の環境性能を示す「カーボンフットプリント(CFP)」や、サステナビリティ報告書、投資家向け開示資料(ESG開示)にも活用されるなど、脱炭素社会の基盤を支える重要な指標となっています。

▼出典:環境省 環境白書 環境効率性の実現に向けて−ライフサイクルアセスメント−

LCAが注目される背景 ― 脱炭素経営と国際規制の潮流

LCAが急速に注目を集めている背景には、国際的な脱炭素規制の強化と企業経営への直接的な影響があります。

特に、ヨーロッパで義務化が進む「CSRD(企業サステナビリティ報告指令)」や、「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」では、企業が自社だけでなくサプライチェーン全体(Scope3)の温室効果ガス排出量を開示することが求められています。

この流れにより、製品単位で環境負荷を定量化するLCAは、Scope3算定や脱炭素戦略の基礎データとして不可欠な存在となりました。

LCAの実施によって、企業は次のような経営価値を得ることができます。

- サプライチェーン全体でのCO₂排出の“見える化”

- 製品の環境性能を定量的に示すことで調達先や投資家との信頼を強化

- 将来的なカーボンプライシング(炭素コスト)への備え

さらに、ESG投資の急拡大もLCA普及の追い風になっています。

投資家は、単なる「CO₂排出削減の目標」ではなく、削減根拠を裏付けるデータと検証可能性を重視しています。

そのため、ISO 14040・14044といった国際規格に準拠したLCA結果の提示は、企業の透明性(Transparency)と信頼性(Credibility)を担保する鍵となっているのです。

脱炭素経営の時代において、LCAはもはや環境部門だけの専門技術ではなく、経営判断・サプライチェーン戦略・製品開発を支える共通言語として位置づけられています。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)

🌍 LCAの国際基準 ― ISO 14040/14044の概要と実務上の位置づけ

ISO 14040・14044で定められた4つのステップ

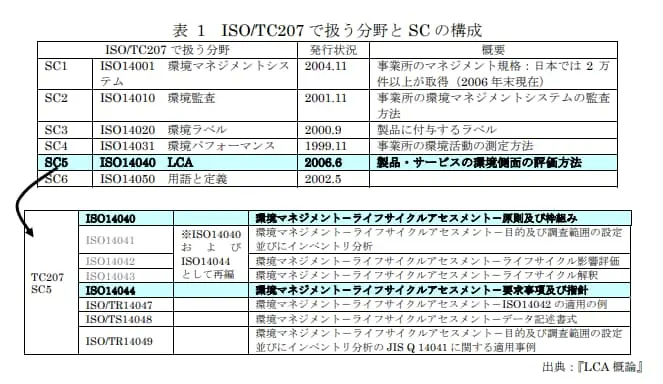

LCAを行う際の国際的なルールブックが、ISO 14040シリーズです。

中でも中核をなすのが、「ISO 14040:原則と枠組み」および「ISO 14044:要求事項とガイドライン」の2規格です。

これらは世界共通の基準として、企業・自治体・研究機関が同じ方法で環境影響を比較できるよう設計されています。

ISO 14040/14044では、LCAを次の4段階で実施することが求められています。

① 目的・範囲の設定

最初のステップでは、LCAの目的と分析範囲を明確に定義します。

たとえば「製品AとBの環境負荷を比較したい」のか、「自社のCO₂削減ポイントを特定したい」のかによって、必要なデータや精度が大きく変わります。

また、評価対象(製品単位・サービス単位)やシステム境界(製造・流通・廃棄までを含むかなど)を具体的に設定することが重要です。

ここで定義を曖昧にすると、後の結果解釈で誤った判断を導くリスクがあります。

② インベントリ分析

次に、製品やサービスのライフサイクル全体におけるエネルギー投入量や資源消費量、排出量などのデータを収集・整理します。

この段階がLCAの“基礎データ構築”にあたる部分で、膨大な情報を扱うため、専門データベースの活用が不可欠です。

代表的なものとして、ecoinvent(エコインベント)、IDEA(Inventory Database for Environmental Analysis)、LCA for Experts (旧称 GaBi)などがあります。

信頼性の高いインベントリ分析は、算定結果の精度を左右する最も重要な工程です。

③ 影響評価

ここでは、収集したデータをもとにどの程度の環境負荷を生じているかを数値化します。

代表的な評価項目は以下の通りです。

- 地球温暖化への影響(GWP:Global Warming Potential)

- 酸性化・富栄養化・オゾン層破壊などの影響

- 資源・エネルギー・水資源の使用量

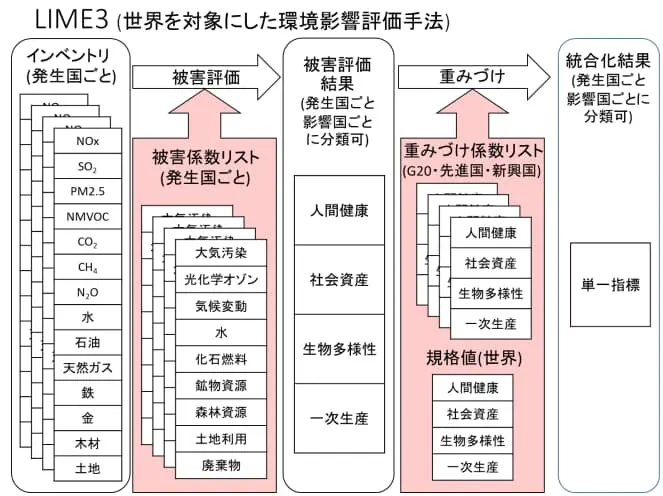

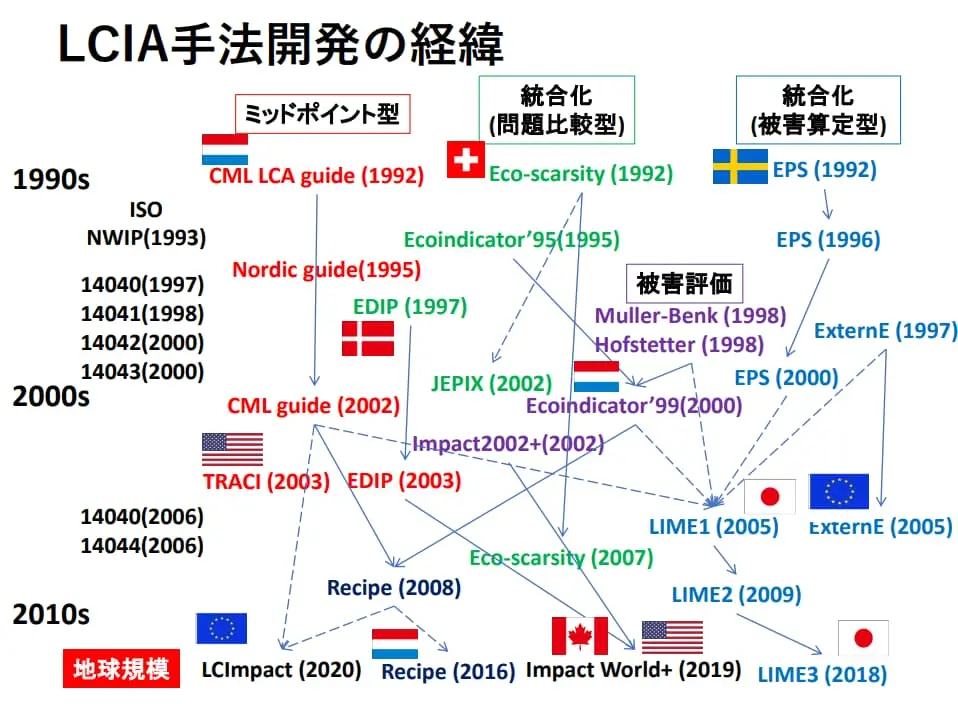

評価方法には複数の国際モデルがあり、日本ではLIME3(日本版LCA影響評価手法)なども広く採用されています。

この段階では、単にCO₂排出量を算定するだけでなく、どの工程が環境負荷の“ホットスポット”になっているかを可視化することがポイントです。

▼出典:ライフサイクル影響評価手法LIME -脱炭素・自然共生・資源循環を科学的・定量的に評価する方法の活用

④ 解釈と改善提案

最後に、得られた結果を分析・検証し、改善策を導き出すステップです。

たとえば「原材料の切り替え」「輸送経路の見直し」「再生材の使用率向上」など、環境負荷の削減に直結する具体的な施策が提案されます。

このプロセスでは、データの信頼性や仮定条件も明記し、再現性と透明性の高い報告書を作成することが求められます。

ISO規格とGHGプロトコル・CFP制度との関係

LCAのISO規格は、GHGプロトコルやカーボンフットプリント(CFP)制度と密接に連動しています。

これらはいずれも温室効果ガス排出の見える化を目的としていますが、適用範囲や評価単位に違いがあります。

- ISO 14040/14044:製品・サービス単位での環境影響全体を定量評価

- GHG Protocol Product Standard:企業や製品のGHG排出を会計的に整理

- CFP制度(カーボンフットプリント):LCAの結果をCO₂換算で統一表示する仕組み

ISOで得たLCAデータは、GHGプロトコルによる企業単位の排出量算定や、CFPラベルの発行にも活用できます。

つまり、LCAはScope3対応の“基礎データ”としても機能しており、サプライチェーン全体の脱炭素経営を支える科学的土台なのです。

さらに、算定結果の信頼性を確保するためには、第三者検証が欠かせません。

ISO 14064-3では、外部機関がデータや計算プロセスを検証し、算定の正確性・透明性を保証することを求めています。

企業は「自主的なLCA」ではなく、国際的に認められる“信頼されるLCAとして公表できるのです。

⚙️ LCAの算定方法をわかりやすく解説 ― 実際の計算プロセスとデータ管理

LCA算定の流れ ― データ収集からインベントリ構築まで

LCAを実務に落とし込むうえで最初に問われるのは、「どの範囲まで測るか、どの精度で測るか」という判断です。

製品1つを評価するといっても、原料調達から物流、廃棄に至るまでの情報は膨大で、すべてを自社で把握することは現実的ではありません。

そこで、LCA担当者はまず自社で取得できる一次データ(電力使用量・輸送距離・廃棄重量など)と、外部から補う二次データ(排出係数や素材生産時のデータ)を切り分けます。

この“データ境界の設計”が、LCAの精度と再現性を大きく左右します。

二次データの参照先としては、複数の国際データベースが利用可能です。

しかし、重要なのは「どのデータベースを選ぶか」ではなく、「どの前提条件をもとに算定を再現できるか」です。

たとえば、欧州の製造プロセスを前提とするデータを日本の電力構成にそのまま適用すれば、結果は数十%ずれることもあります。

そのため、実務では以下のように組み合わせて使い分けるケースが一般的です。

- 国内主体の算定(例:建材・包装・化学製品) → 日本の産業構造・電力係数を反映した IDEA

- グローバル製品や輸出向け製造 → 国際整合性の高い ecoinvent

- 欧州顧客向け報告やサプライヤー比較 → 製造業プロセスに強い GaBi

つまり、LCAデータベースは“素材辞書”ではなく、“前提条件のレンズ”です。

どの地域のエネルギーミックス、どの産業構造を採用するかを明示することで、結果の透明性(Transparency)と比較可能性(Comparability)が確保されます。

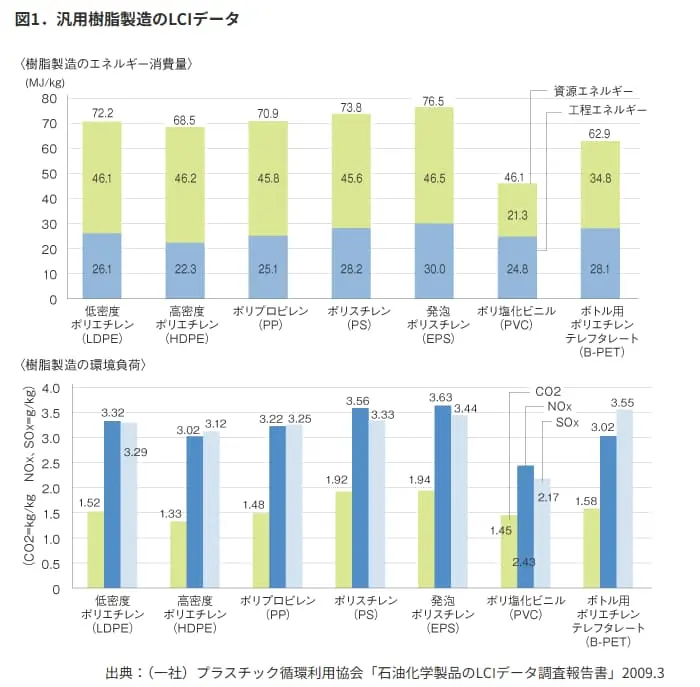

最終的にこれらのデータを統合し、各工程のエネルギー消費・排出を数値化したものがライフサイクルインベントリ(LCI)です。

LCIの品質は、単なるデータ精度だけでなく、前提条件の一貫性と文書化によって評価されることを忘れてはなりません。

インパクト評価 ― どの環境負荷をどのように測るか

インベントリが構築できたら、次に行うのが環境影響の定量化(LCIA)です。

この段階では、収集したデータを環境テーマ別に分類し、「どのような環境影響をどの程度引き起こしているか」を明確にします。

最も広く用いられるのが、地球温暖化ポテンシャル(GWP)で、CO₂、メタン、N₂Oなどを共通単位(kg-CO₂eq)で換算します。

一方、企業のLCA実務では、CO₂排出量だけで全体を評価するのは危険です。

なぜなら、一つの環境改善が別の負荷を悪化させる「環境影響のトレードオフ」が存在するからです。

例えば、植物由来素材を使えば温暖化負荷は低減しますが、水資源や土地利用への影響は増大する可能性があります。

そのため、LCAでは複数の環境指標(酸性化、富栄養化、水使用量、資源枯渇など)を併用し、バランスの取れた意思決定を行うことが求められます。

日本の研究者が開発したLIME3は、国内で広く利用される代表的なLCA影響評価手法です。

この手法は、各国のエネルギー構成や気候条件といった地域性を考慮した独自の評価係数を持ち、グローバルな製品サプライチェーンの評価にも対応しています。

欧州では「ReCiPe」や「LCImpact」などが広く採用されていますが、いずれにしても重要なのは「どのモデルを使ったかを開示し、他者が再現できる状態にすること」です。

▼出典:ライフサイクル影響評価手法LIME -脱炭素・自然共生・資源循環を科学的・定量的に評価する方法の活用

算定結果の可視化と改善 ― ホットスポット分析から経営判断へ

算定結果を活用するうえで重要なのは、単なる数値報告ではなく、戦略的な意思決定への統合です。

そのための中心的な手法がホットスポット分析であり、工程別・素材別の環境負荷を俯瞰して、削減効果の大きい部分を特定します。

設計段階での素材選定、調達基準の見直し、輸送ルートの最適化など、各部門で具体的な改善策を導ける点が特徴です。

一方で、企業レベルでの脱炭素経営を支援するGHG可視化SaaS(例:ScopeXなど)は、組織単位の排出量(Scope1〜3)を管理・開示するための仕組みです。

LCAの算定結果で得られた製品単位のデータは、Scope3カテゴリ(特にカテゴリ1・11など)に連携可能で、

「製品LCA → 企業排出算定 → 経営指標」という形でデータが統合されていきます。

🔍 Scope3やCFPとの違い ― よくある混同を整理

LCAとScope3の関係 ― “製品単位”と“企業単位”の違い

LCAとScope3は、ともに温室効果ガス排出量を「見える化」する枠組みですが、

評価の“単位”と“目的”が根本的に異なります。

LCA)は、製品・サービスごとに「ゆりかごから墓場まで」の環境影響を算定します。

つまり、製品1単位あたりにどれだけのCO₂や資源が使われ、どの工程が環境負荷の主因になっているかを定量的に分析するものです。

そのため、製品開発・素材選定・設計改善など、ミクロな最適化を目的としています。

一方、Scope3は、企業単位でのサプライチェーン全体の排出量を算定する仕組みです。

企業の直接排出(Scope1)や購入電力(Scope2)に加え、原材料調達・物流・製品使用・廃棄など、

取引関係全体で発生する温室効果ガス排出量を体系的に集計します。

これは「組織レベルの炭素会計」にあたるため、経営戦略・投資・開示に直結するデータです。

両者の関係を簡潔に整理すると、次のようになります。

| 比較軸 | LCA | Scope3 |

|---|---|---|

| 評価単位 | 製品・サービス単位 | 企業・組織単位 |

| 範囲 | 製品ライフサイクル全体(原料~廃棄) | サプライチェーン全体(15カテゴリ) |

| 主な目的 | 製品設計・改善・環境配慮型開発 | 経営・開示・サプライチェーン管理 |

| 主な基準 | ISO 14040/14044 | GHGプロトコル(Corporate Value Chain Standard) |

両者は対立する概念ではなく、補完関係にあります。

特に、欧州のCSRDや日本のGX-ETS準備企業では、製品別LCAの積み上げによってScope3データを高精度化する事例が増加しています。

つまり、LCAはScope3の基盤データであり、“企業の脱炭素戦略を支える製品レベルの科学的証拠”といえるのです。

CFP(カーボンフットプリント)との違いと共通点

CFP(Carbon Footprint of Products)は、LCAの考え方をベースにしながら、その中でも特に温室効果ガス排出(CO₂換算)に焦点を絞った指標です。

言い換えれば、LCAが「環境負荷の総合評価」であるのに対し、CFPは“気候変動への影響”に特化したシンプル版LCAといえます。

CFPは、ISO 14067「温室効果ガス―製品のカーボンフットプリント算定・報告のための要求事項」に基づき、

製品単位のCO₂排出量を算定します。

この算定結果は、ラベルや報告書の形で公表され、消費者・取引先が環境性能を比較できる仕組みを提供します。

特に欧州では、EPD(Environmental Product Declaration:製品環境宣言)として第三者認証を受け、

建材・包装・家電などのBtoB調達条件に組み込まれるケースが一般的です。

一方で、CFPとLCAには以下のような違いと共通点があります。

| 項目 | LCA | CFP |

|---|---|---|

| 評価範囲 | 環境影響全般(温暖化、水、資源、毒性など) | 温室効果ガス排出に限定(CO₂換算) |

| 基準規格 | ISO 14040/14044 | ISO 14067(またはPAS 2050) |

| 目的 | 製品設計・サステナビリティ戦略 | 比較可能な環境情報の開示・表示 |

| 検証制度 | 第三者検証任意 | 原則第三者認証(EPDなど) |

つまり、CFPはLCAの部分集合にあたります。

LCAによって製品の環境影響を多角的に分析し、その中からCO₂排出だけを抜き出して定量化・開示するのがCFPです。

LCAを行わずにCFPだけを算定することも可能ですが、その場合は「なぜこの数値になるのか」という背景分析が弱くなります。

逆に、LCAを実施しておけば、CFP値を含むあらゆる環境指標を一貫したロジックで導出できるため、国際的にはLCAに基づくCFP開示が主流になりつつあります。

また、近年の脱炭素規制(EU CSRD・EUグリーンディール等)では、

製品LCA → CFP → Scope3 → 経営開示という一連の階層構造が明確化しています。

つまり、LCAはその起点であり、CFPは“見せ方”、Scope3は“経営の枠組み”という位置づけです。

🏭 企業でのLCA活用事例と今後の展望

製造・建築・自動車業界のLCA実践例

LCA(ライフサイクルアセスメント)は、かつて研究分野の評価手法でしたが、

現在では事業戦略と投資判断に直結する経営ツールへと進化しています。

特に、製造・建築・自動車といった環境負荷の大きい業界では、サプライチェーン全体の最適化とブランド信頼性の両立を目的に導入が急拡大しています。

製造業では、素材段階の排出量を把握するため、樹脂や金属部品の製造プロセスをLCAで数値化する動きが進んでいます。

たとえば、建築資材メーカーの一部では、製品ごとにEPD(環境製品宣言)を取得し建設現場や設計段階でのCO₂排出比較を可能にしています。

これにより、施主や設計者が「環境性能で製品を選ぶ」仕組みが形成され、調達段階から排出削減を実現しています。

自動車業界では、軽量化や再生材利用の効果をLCAで定量化し、車両1台あたりの総排出量を算定する動きが定着しています。

欧州OEM各社は、内装部品やバッテリー素材のLCAを実施し、サプライヤーに対してCO₂データの提出を求めます。

トヨタやBMW、フォルクスワーゲンなどは、自社製品の環境負荷をライフサイクル全体で管理する仕組みを構築しており、これが調達先の選定基準や製品設計の意思決定に直結しています。

こうした事例の共通点は、LCAが単なる算定にとどまらず、「どこを改善すれば最も排出削減効果が大きいか」を示す“戦略データ”として使われている点です。

LCAを活用することで、企業は環境対策とコスト効率を両立する“定量経営”へと舵を切りつつあります。

▼出典:SuMPO EPD(Environmental Product Declaration)とは

LCAツールとDX化 ― データ自動化が変える次世代の算定業務

これまでのLCA業務は、専門家が個別にデータを収集・分析する手作業中心のプロセスでした。

しかし、近年ではDX(デジタルトランスフォーメーション)によってLCAの自動化と共有化が急速に進展しています。

代表的なLCAツールとしては、

- SimaPro(オランダ)― 高いモデリング自由度と国際的認証対応

- GaBi(ドイツ)― 産業用プロセスデータに強く、製造業での採用多数

- OpenLCA(ドイツ)― オープンソースでの高い拡張性

が挙げられます。

これらのツールは、国際データベース(IDEA、ecoinventなど)と連携し、LCAモデルの再利用・検証・比較を容易にしています。

一方で、近年登場しているのがクラウド型LCAプラットフォームです。

製品LCAをリアルタイムで共有し、社内外のデータと接続できる仕組みが整いつつあります。

たとえば、LCAソフトで算定した製品データを企業のGHG可視化SaaSと連携させ、Scope3算定のカテゴリデータとして反映させる動きが始まっています。

これにより、製品単位のLCAと企業単位の排出量管理が一気通貫で結びつき、「環境データが経営指標に直結する」デジタル基盤が形成されつつあります。

さらに、AIによるデータ補完や自然言語処理を活用した排出要因分析など、LCA×AIの融合領域も加速中です。

これにより、従来数週間かかっていた算定が、わずか数日で完了するケースも現れています。

今後、LCAは専門家だけの領域ではなく、誰もが扱える経営インフラツールへと進化していくでしょう。

企業価値と投資判断を変えるLCAの未来

LCAの影響範囲は、もはや環境部門を超えています。

今、欧州を中心に進むCSRD(企業サステナビリティ報告指令)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の開示基準では、製品やサービスの環境影響を定量的に示す「ライフサイクル情報」の開示が求められつつあります。

LCAはその裏付けデータとして位置づけられ、企業の非財務情報開示の中核になりつつあります。

たとえば、欧州の上場企業は2025年以降、サプライチェーン排出(Scope3)だけでなく、製品・サービスのライフサイクル全体の影響を開示対象とする流れが進行中です。

この潮流により、投資家や金融機関は「どの企業が環境影響を最も正確に把握し、改善できているか」を指標として評価するようになっています。

つまり、LCAはESG評価やグリーン投資の“裏付け指標”となり、企業価値の一部として定量的に扱われる時代が始まっています。

今後は、企業間でのLCAデータ連携が進み、同一サプライチェーン上でデータが双方向にやり取りされる仕組みが求められるようになります。

日本でも環境省が進める「サプライチェーン排出量算定ガイド」や「J-クレジット制度」などが、LCAデータの標準化と相互利用を前提に設計され始めています。

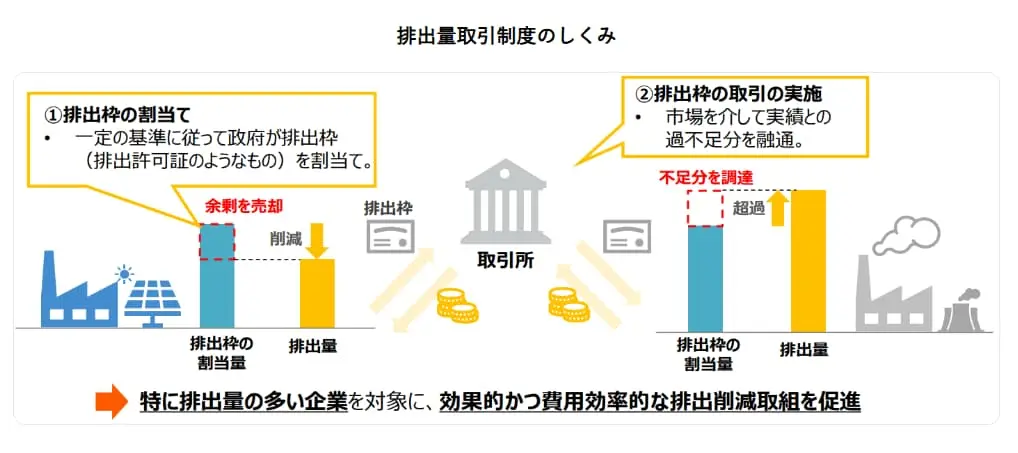

将来的には、LCAデータがGX-ETS(排出量取引)やグリーン調達制度の根拠情報として活用され、「測定可能な環境価値」が企業競争力を左右することになるでしょう。

製品LCAの精度と透明性が、企業の信頼性・投資判断・ブランド価値を決める指標に変わりつつあります。

▼出典:資源エネルギー庁 脱炭素と経済成長を同時に実現!「GX政策」の今

まとめ

LCA(ライフサイクルアセスメント)は、製品やサービスの環境影響を科学的に「見える化」する手法であり、単なる算定技術を超え、脱炭素経営の中核へと進化しています。

ISO 14040/14044の体系に基づき、データを収集・評価・解釈することで、勘や印象に頼らない定量的な意思決定が可能になります。

Scope3やCFPと連携すれば、製品単位から企業全体の排出量までを一貫して管理でき、サプライチェーン全体の削減戦略に活かせます。

さらに、CSRDやISSBといった国際開示基準がLCAデータを求める流れの中で、LCAは企業価値・投資判断を左右する経営データへと変化しています。

今後は、AIやクラウドによる自動化が進み、LCAはすべての企業にとって“環境経営の共通言語”となっていくでしょう。