Scope3カテゴリ11-販売した製品の使用について具体的に解説

企業が地球温暖化対策を進める上で避けて通れないのがScope3カテゴリ11(販売した製品の使用)です。

製造した製品が顧客に渡った後、その使用段階で発生する温室効果ガス(GHG)の排出をどう把握し、どう削減していくかは、今や環境経営の成否を左右するテーマとなっています。

特に家電や自動車のようにエネルギーを消費しながら長期間使用される製品では、ライフサイクル全体で見たときに使用中の排出量が最も大きな割合を占めることが多く、企業にとって最重要の排出源といえます。

近年は、製品のエネルギー効率を高める技術革新に加え、使用実態に基づいた精度の高い排出量の算定が求められています。

加えて、顧客に省エネ機能の活用方法やメンテナンスの重要性を伝え、使用段階での無駄な排出を減らす取り組みも欠かせません。

本記事では、Scope3カテゴリ11の基本的な考え方から、算定方法、削減につながる最新のアプローチまでを整理し、企業が取り組むべき具体策をわかりやすく解説します。

カーボンニュートラルを目指す企業にとって、製品の使用段階を戦略的に管理することは競争力を左右する重要な鍵となります。

Scope3カテゴリ11とは?販売した製品の使用で発生する排出

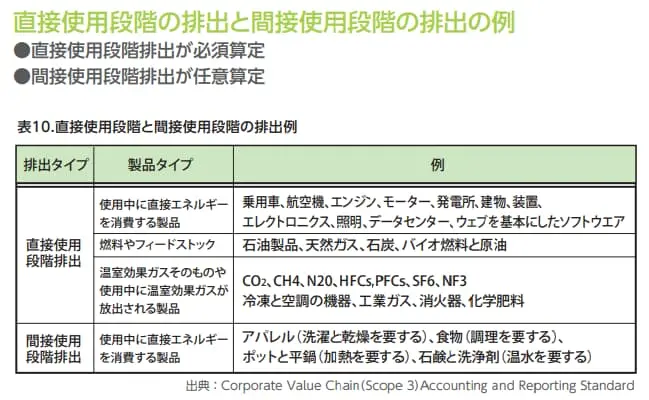

Scope3カテゴリ11「販売した製品の使用」は、企業が販売した製品やサービスが顧客に利用される過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出を指します。

代表的な例としては、家電製品の電力消費や自動車の燃料使用が挙げられます。

とくにエネルギーを大量に消費する耐久財では、製品のライフサイクル全体を見たときに「使用段階」が排出量の大部分を占める傾向が強く、企業の環境戦略における最重要課題とされています。

使用段階の排出に影響する主な要因

販売後に発生する排出量は、単なる製品性能だけでなく、利用方法や地域特性によっても大きく変動します。主な影響要因は以下のとおりです。

1. エネルギー効率

設計時に効率を高めることは直接的な削減につながります。

例えば家庭用エアコンでは、インバーター制御を導入したモデルが従来機より30〜40%の省エネを実現しています。

2. 使用方法とメンテナンス

ユーザーが省エネモードを適切に使ったり、フィルター清掃や部品交換といった定期的なメンテナンスを実施することで、無駄な排出を抑制できます。

自動車の場合も、走行距離や燃費性能、都市部と高速道路といった利用環境の違いが排出量に大きく影響します。

こうした実態を正確に把握するためには、市場調査や使用データに基づいたシナリオ設計が欠かせません。

地域特性を踏まえた精度の高い算定

同じ電力量を消費していても、発電に利用されるエネルギー源の構成によって排出量は大きく異なります。

再生可能エネルギーが主力の地域では排出が少なく抑えられる一方、石炭火力が多い地域では同じ消費量でも排出量が大幅に増加します。

理想的には、地域ごとに異なる排出係数を用いて算定することが望ましいものの、実際には計算が煩雑になるため、現状では全国平均値を適用している企業が多いのが実態です。

精度を高めるためには、地域特性を反映したデータの活用が今後の課題となります。

透明性の確保と顧客との協働

Scope3カテゴリ11における排出量算定は、単なる数値算出にとどまりません。

使用シナリオや前提条件、排出係数の出典を明確に開示し、透明性を確保することが信頼性の基盤となります。

これにより、投資家や顧客からの評価が高まり、環境報告の説得力も増します。

さらに、排出削減を進めるには企業単独の努力だけでは不十分です。

- 顧客に対して、省エネモードの正しい使い方や定期的なメンテナンスの重要性を伝える

- 製品を長く使えるよう設計改善やリサイクル性向上に取り組む

といった企業と顧客が一体となった取り組みが必要不可欠です。

こうした活動は、ライフサイクル全体の環境負荷を下げるだけでなく、カーボンニュートラル実現と企業競争力の強化にも直結します。

Scope3カテゴリ11の算定方法

Scope3カテゴリ11(販売した製品の使用)では、製品が利用される段階での排出量を定量化することが求められます。

基本的な算定はシンプルで、次の4つの要素を掛け合わせて算出します。

販売台数 × 想定使用年数 × 年間エネルギー消費量 × 排出係数

例えば、年間10万台販売される家電が1年間に1,000kWhを消費し、電力排出係数を0.4kg-CO₂/kWhとした場合、10年間で約40万トンのCO₂が排出される計算になります。

実態に近づけるための工夫

単純な計算だけでは、実際の使用状況を十分に反映できません。

そこで、より精度を高めるために以下の工夫が重要です。

地域ごとの電力構成を考慮

同じ消費電力量でも、再エネ比率が高い地域と石炭火力が多い地域では排出量に大きな差が出ます。

地域別の排出係数を採用することで、算定精度をさらに高められます。

使用シナリオの設定

製品ごとに具体的な利用シーンを想定します。

– エアコン:冷暖房の稼働時間や季節変動を反映

– テレビ:視聴時と待機時で消費電力を分けて計算

実測データの活用

スマート家電のログや市場調査をもとに、実際の稼働時間や使用頻度を反映することで、より現実的な算定が可能になります。

効率低下やメンテナンスの影響

製品は使用年数とともに効率が落ちるため、寿命に応じた補正を行います。

定期メンテナンスの有無も排出量を左右する要因です。

透明性と継続的な改善

精度の高い算定を行うには、前提条件や排出係数の出典、使用シナリオの根拠を明示することが不可欠です。

これにより第三者が検証可能となり、環境報告の信頼性が向上します。

また、Scope3カテゴリ11の算定は一度行えば終わりではありません。

製品設計や使用実態、エネルギー事情は変化するため、定期的な見直しとデータ更新が必要です。

これを継続的に行うことで、企業は環境責任を果たすだけでなく、競争力の強化にもつなげられます。

Scope3カテゴリ11における排出削減の考え方

Scope3カテゴリ11(販売した製品の使用)の排出削減は、製品設計の工夫による根本的な改善と、顧客による使用段階での省エネ行動を組み合わせることが基本戦略です。

とくに電化製品や自動車のように使用時のエネルギー消費が大きい製品では、ライフサイクル全体の排出量の多くをこの段階が占めるため、企業にとって最優先で取り組むべき領域といえます。

1. 製品設計での削減

もっとも直接的で効果が大きいのが、製品そのものの改良です。

- 高効率部品の採用

例:モーターやコンプレッサーの効率化、断熱性や熱交換機能の強化 - 制御技術の導入

最新のエアコンではインバーター制御やAI機能で室温や人数に合わせて運転を最適化し、従来機種と比べて30〜40%の省エネを実現 - 自動車分野での進展

内燃機関の効率向上、電気自動車(EV)・ハイブリッド車(HV)への移行、空力性能の改善により走行時の排出を大幅に削減

これらの技術改良は単なる効率改善にとどまらず、削減貢献量(Scope4)として定量的に評価できる要素となります。

たとえば、従来機種との比較で削減されたエネルギー消費量を算出し、その分のCO₂削減効果を明示することで、企業は環境報告や投資家への説明において高い信頼性を確保できます。

2. スマート技術の活用

IoTやAIを活かしたスマート制御は、日常の使い方を無理なく省エネにつなげます。

- 自動最適化:空調や照明が人の動きや外気温に応じて自動制御

- リアルタイムの可視化:消費電力量を見える化し、利用者の省エネ意識を高める。

こうした仕組みによって、使用時排出を15〜20%削減できるケースも報告されています。

3. 製品の長寿命化

製品を長く使えるようにすることも重要な戦略です。

- 修理・部品交換がしやすい設計

- ソフトウェア更新で性能を維持・改善(冷蔵庫やエアコンの制御プログラム更新など)

長く使える設計は資源利用の効率化にもつながり、環境負荷をトータルで抑えられます。

4. ユーザー行動の改善

顧客の行動次第で排出量は大きく変わります。

- エコモードやアドバイス機能で省エネ行動を自然に促す

- 自動車ではエコドライブ機能により燃費改善を実現

- 再エネの利用を前提に、安価で環境負荷の小さい時間帯に運転をシフト

企業が顧客に使い方をわかりやすく伝えることは、排出削減を進めるうえで欠かせません。

5. 再生可能エネルギーとの連携

再生可能エネルギーと組み合わせることで、使用時の排出を大幅に減らせます。

- 家庭用電化製品と太陽光発電や蓄電池の組み合わせ

- 安価で再生可能エネルギーが豊富な時間帯への稼働シフト(ピークシフト機能)

6. サービス化モデルへの転換

「所有」から「利用」へ発想を変えることも有効です。

- カーシェアリング

- 家電のサブスクリプション

稼働率を高めることで、1台あたりの排出量を削減できる仕組みです。

7. メンテナンス支援

定期的な点検や整備も重要です。

例えば、エアコンのフィルター清掃やガス補充を行うだけで効率低下を5%以内に抑えられた事例が報告されています。

継続的な改善とデータ活用

これらの施策を確実に実行するには、使用データや顧客フィードバックを収集し、製品設計やサービスに反映させることが欠かせません。

さらに、削減効果を数値として可視化し公開することで、透明性と信頼性を確保できます。

Scope3カテゴリ11の削減は単なる環境対応ではなく、企業価値を高め、競争力を強化する戦略的アクションです。

まとめ

Scope3カテゴリ11(販売した製品の使用)は、企業が販売した製品の利用過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出を扱い、とくに家電や自動車のようなエネルギー消費型製品ではライフサイクル排出の中心となる重要領域です。

排出量は製品の効率性、利用者の使い方、地域の電力構成によって大きく変動するため、実測データや使用シナリオを踏まえた精度の高い算定が欠かせません。

また、条件や前提を明確に開示することで透明性が高まり、環境報告の信頼性を強化できます。

削減策としては、省エネ設計やスマート制御、再生可能エネルギーの活用、製品の長寿命化、カーシェアやサブスクリプションといったサービス化、さらにメンテナンス支援まで多面的な取り組みが求められます。

こうした施策を顧客と協力して進めることで、カーボンニュートラルの実現と企業価値の向上を同時に達成することが可能です。

▼おすすめのお役立ち資料