グリーン電力証書とは?仕組み・買い方・導入メリットをわかりやすく解説

脱炭素経営や環境対応の重要性が高まる中で、「どのように再生可能エネルギーを調達すればよいのか?」という悩みを抱える企業は少なくありません。

特に電力使用による温室効果ガス(GHG)排出は、多くの企業にとって環境負荷の大きな要因となっています。

その解決策のひとつが グリーン電力証書 です。

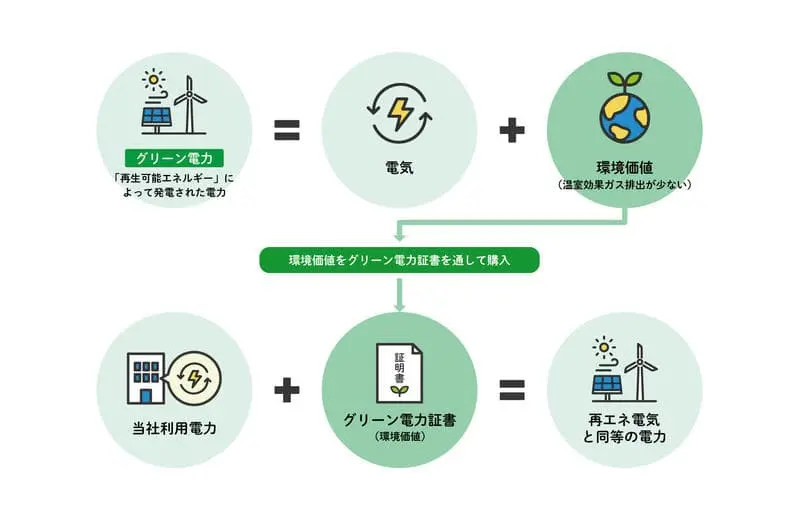

これは、太陽光や風力など再生可能エネルギーで発電された「環境価値」を証明する仕組みで、証書を購入することで実際に再エネを導入していなくても、その利用実績を持つことができます。

日本では環境省やJQA(日本品質保証機構)が制度を整備しており、近年は大企業のRE100対応だけでなく、中小企業のCSR活動やブランド価値向上にも活用が広がっています。

一方で、非化石証書やJ-クレジットなど類似制度も存在し、どれを選ぶべきか迷う声も多く聞かれます。

本記事では、グリーン電力証書の仕組みや購入方法、他制度との違い、導入メリットや課題、さらに大企業・中小企業それぞれの成功事例までわかりやすく解説します。

この記事を読めば、自社の目的に合った最適な選択肢が理解でき、戦略的に脱炭素経営を進める第一歩を踏み出せるでしょう。

グリーン電力とは

グリーン電力の仕組みと調達方法

グリーン電力とは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスといった再生可能エネルギーから生まれる電力のことです。

発電時に化石燃料を使わないため、温室効果ガス(GHG)の排出をほとんど伴わず、地球温暖化対策や脱炭素経営の基盤となる存在として注目されています。

企業や自治体がグリーン電力を調達する方法は、大きく3つに分けられます。

- 再エネ発電所から直接購入する方法

太陽光や風力などの発電事業者と契約し、電力を直接買う仕組みです。

再エネ電源の追加的な導入につながる点が大きな特徴です。 - 小売電力事業者が提供する再エネメニューを利用する方法

電力会社が用意している「再エネ100%プラン」などを契約し、送電網を通じて利用します。

手軽に導入できる反面、電源指定ができないケースもあります。 - 環境価値のみを証書として購入する方法

実際の電力ではなく「再エネ由来である」という環境価値を取引するもので、代表的な仕組みにグリーン電力証書・非化石証書・J-クレジットがあります。

既存の電力契約を変えずに導入できる点がメリットです。

さらに、日本では再エネの「環境価値」を正しく扱うためにトラッキングシステムが導入されています。

発電所の特定や証書の二重利用を防ぐ仕組みで、近年はブロックチェーン技術の活用も進んでいます。

これにより、証書の信頼性が高まり、企業は安心して環境目標やRE100など国際的な取り組みに活用できるようになっています。

グリーン電力のメリットと導入課題

企業がグリーン電力を導入する最大の目的は、温室効果ガス(GHG)の排出削減です。

国際的なイニシアチブ「RE100」では、参加企業が使用電力の100%を再生可能エネルギーで賄うことを目標に掲げており、世界的な潮流となっています。

そのメリットは多岐にわたります。

- 信頼性の向上:サプライチェーン全体での環境負荷削減や環境配慮型商品の展開は、顧客や投資家からの評価を高めます。

- 地域貢献:地域資源を活用することで、地産地消型のエネルギー循環や新たな雇用の創出につながります。

災害時には非常用電源としても機能し、地域のレジリエンス(強靭性)を高めます。 - ブランド価値の向上:環境経営を明確に示すことで、企業イメージの向上や取引先からの信頼獲得につながります。

一方で、導入には課題も存在します。

- 供給の不安定さ:太陽光や風力は天候の影響を受けやすく、安定供給には送電網や蓄電設備の整備が不可欠です。

- コストの高さ:従来電力に比べ初期費用や調達コストが高くなる場合があります。

ただし、PPA(長期電力購入契約)を活用することで、価格の安定性と長期的なコスト削減を実現できます。 - 導入のハードル:制度理解や最適な調達方法の選定には専門的な知識が必要であり、中小企業にとっては人材やノウハウ不足が障壁となるケースもあります。

今後は政策支援や技術革新の進展によって市場が拡大し、グリーン電力は単なる環境対策にとどまらず、経済的・社会的な価値を創出する戦略的手段として企業競争力を高める存在になると期待されています。

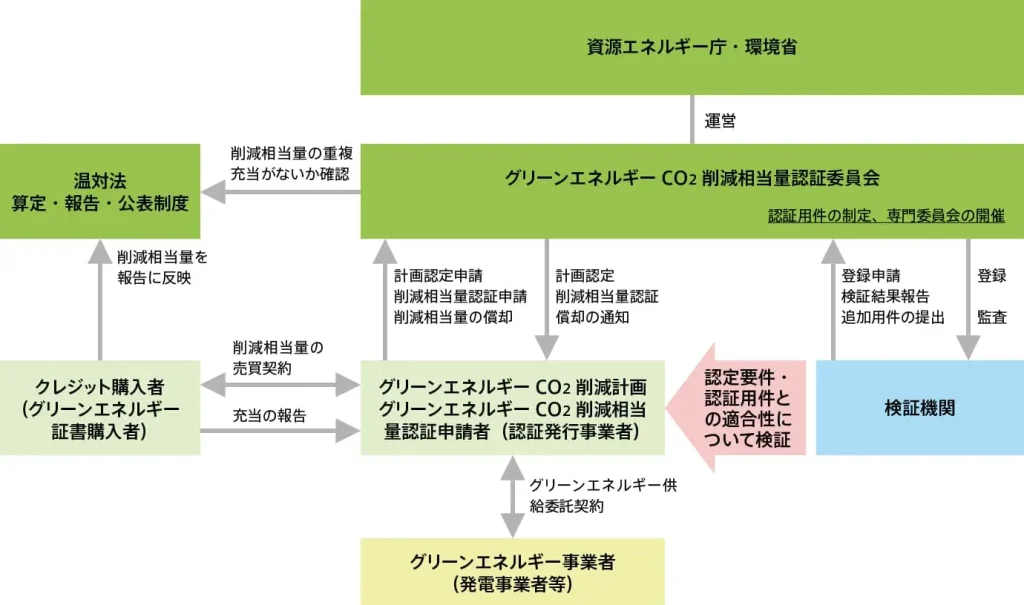

▼出典:資源エネルギー庁 グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度

グリーン電力証書の仕組み

グリーン電力証書は、再生可能エネルギーで発電された「環境価値」を切り出して証明する仕組みです。

利用の流れは大きく5つのステップに分けられます。

- 認証

再エネ発電所でつくられた電力は、第三者機関である日本品質保証機構(JQA)の審査を受けます。

ここで「確かに再エネ由来である」と認証されることで信頼性が担保されます。 - 発行

認証を受けた電力の環境価値は、証書発行事業者によってグリーン電力証書として発行されます。

2025年3月時点では、JQAと契約している発行事業者はグリーン電力45社、グリーン熱4社にのぼります。

▼参考:証書発行事業者(申請者)一覧 - 取引

企業や自治体、個人は、この証書を購入することで「自らが使用する電力の一部または全部を再エネでまかなった」と証明できます。

CSR活動やサステナビリティの取り組みを示す手段として活用されます。 - 使用と報告

購入した証書は、環境報告書やサステナビリティレポートに活用可能です。

これにより、外部の投資家や顧客に向けて、再エネ利用実績を明確にアピールできます。 - 取消(リタイア)

一度使用された証書は効力を失い、再利用はできません。

この「取消」プロセスによって二重計上を防ぎ、制度の透明性と信頼性が維持されます。

▼出典)一般財団法人日本品質保証機構(略称 JQA)サービスサイト

グリーン電力証書の買い方

グリーン電力証書を導入する際の流れは、次の6ステップで整理できます。

初めて取り組む担当者でも理解しやすいように、具体的なポイントを押さえておきましょう。

1. 基礎を理解する

まずは、日本におけるグリーン電力証書の仕組みと目的を学びます。

太陽光・風力・水力・バイオマスなど、どの再生可能エネルギー源からの電力なのかを理解することが第一歩です。

2. 目的を明確にする

証書を購入する理由を明確にしましょう。

例として、

- SBT認証などの温室効果ガス削減目標の達成

- CSR活動やブランド価値向上

- 環境配慮型商品・サービスの提供

目的によって、必要な証書の量や種類も変わってきます。

3. 使用範囲を決める

次に「どこで使うか」を具体的に設定します。

オフィスや店舗の電気使用量(Scope2対策)、イベント運営や印刷物の制作、製品製造時の電力量など、利用シーンを明確にすると購入計画が立てやすくなります。

4. 必要量を算出する

使用範囲に基づいて、どの程度の電力量をカバーするかを計算します。

たとえば、事業所の年間使用電力量、イベント会場で消費した電力量、製造ラインで使用する電力量などを基準に購入量を決定します。

5. 購入先を選び手続きを理解する

証書発行事業者は扱う電源の種類や販売単位、サービス内容に違いがあります。

比較検討を行い、自社に合った事業者を選ぶことが重要です。

現在ではオンラインで契約できる事業者も増えていますが、書類提出が必要な場合もあります。

支払い方法や証書の有効期限、受け取り方法なども事前に確認しましょう。

6. 継続的に活用・評価する

グリーン電力証書は「一度購入すれば終わり」ではありません。

定期的に購入し、環境貢献の効果を評価・報告することで、社内外への信頼性を高められます。

必要に応じて購入量や活用範囲を見直すことも重要です。

グリーン電力証書と他制度の違い

グリーン電力の「環境価値」を取引する制度はひとつではなく、複数の仕組みが存在します。

特に混同されやすいのが、グリーン電力証書・非化石証書・J-クレジット・FIT非化石価値取引市場です。

それぞれの特徴を整理し、自社に適した選択肢を見極めることが大切です。

グリーン電力証書

太陽光や風力、水力、バイオマスといった再生可能エネルギーで発電された「環境価値」を証書化したものです。

電力そのものではなく環境価値を購入するため、既存の電力契約を変えずに導入できる点が特徴です。

CSR活動やRE100対応など、再エネ利用を対外的にアピールしたい企業に向いています。

非化石証書

非化石電源(再エネ+原子力)から生まれた電気の「非化石価値」を証明する制度です。

電力市場で取引されており、電気の使用実績に合わせて非化石証書を組み合わせることで「CO₂を排出しない電気を使った」と主張できます。

特徴は、トラッキング付きかどうかで再エネ由来か原子力由来かが分かれる点です。再エネ100%を目指す場合は、トラッキング付き非化石証書を選ぶ必要があります。

J-クレジット

再エネ導入や省エネ、森林保全などによるCO₂削減・吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。

グリーン電力証書や非化石証書が「電気の環境価値」に特化しているのに対し、J-クレジットはエネルギー効率改善や吸収源対策など幅広い削減活動を対象にしています。

排出量取引やカーボンオフセットに利用され、サプライチェーン全体での脱炭素経営に活用しやすいのが特徴です。

FIT非化石価値取引市場

固定価格買取制度(FIT)で発電された再エネ電気の「非化石価値」を取引する市場です。

電力会社が再エネ電気を買い取った際に発生する価値を市場に流通させ、企業や自治体が購入できます。

特徴は市場取引で比較的入手しやすい点ですが、需要が高まると価格変動のリスクがあるため、長期的な調達戦略と併用するのが効果的です。

活用事例・導入事例

グリーン電力証書は制度としての仕組みを理解するだけでなく、実際の 導入事例や成功事例 を知ることで活用イメージがより鮮明になります。

ここでは、大企業と中小企業それぞれの取り組みを紹介します。

大企業における成功事例(RE100参加企業)

世界的に注目されている国際イニシアチブ「RE100」では、参加企業が使用電力の100%を再生可能エネルギーで賄うことを目標に掲げています。

日本でも、IT・製造・小売など幅広い業界の大企業が参加しており、調達手段のひとつとしてグリーン電力証書を活用しています。

例えば、グローバル展開している製造業では、複数の国内拠点で使用する電力の一部を証書で補完し、短期的に再エネ比率を高める戦略を採用しています。

これにより、投資家や海外取引先に対し「脱炭素経営を加速している」姿勢を明確に示し、国際競争力の向上につなげています。

▼出典:株式会社カシワバラ・コーポレーション 【グリーン電力証書の導入について】 全社購入電力を100%再生可能エネルギーへ

中小企業における成功事例(CSR・ブランド強化)

一方、中小企業でもグリーン電力証書の導入は増えています。特に、CSR活動やブランド価値向上を目的とした事例が目立ちます。

たとえば、印刷会社やイベント運営会社では、製品やサービスに「再生可能エネルギーで作られた」という付加価値を加えるために証書を活用。

取引先や顧客に向けて「環境に配慮した事業をしている」というメッセージを発信することで、新規受注やリピーター獲得にもつながっています。

また、補助金や自治体の支援制度を併用することで、導入コストを抑えつつ持続的な活動として定着させているケースもあります。

▼出典:株式会社北斗社 グリーン電力を活用した 環境配慮型印刷

まとめ

本記事では、再生可能エネルギーの普及を支える仕組みとしてグリーン電力証書を取り上げ、その特徴や導入手順、活用事例までを紹介しました。

証書は、再エネ由来の「環境価値」を切り出して取引できる点に強みがあり、既存の電力契約を変えずに利用できるため、多くの企業にとって実践しやすい選択肢となります。

メリットは温室効果ガス排出削減やブランド価値の向上だけでなく、地域資源の活用や災害時のレジリエンス強化にも及びます。

一方で、供給の不安定さやコスト面の課題も存在しますが、PPAや制度の活用により克服が可能です。

実際に、大企業は国際的な枠組みへの対応を加速させる手段として、中小企業はCSRや顧客への信頼訴求に役立てるなど、それぞれの立場で成果を上げています。

つまり、グリーン電力証書は単なる環境対策にとどまらず、持続可能な経営と社会的価値を創出する鍵となり得るのです。