非化石証書とは?仕組みと購入方法:企業が知っておきたい基本情報

気候変動対策やカーボンニュートラルの実現に向けて、企業や自治体に求められる再生可能エネルギーの導入。

その中でも、環境価値の「証明手段」として注目されているのが「非化石証書」です。

非化石証書は、再生可能エネルギーや原子力など、化石燃料を使用しない電源から発電された電力に由来する「非化石価値」を切り離して取引できる仕組みであり、RE100やCDP、Scope 2排出量報告といった国際的な枠組みにも対応可能な手段として、その市場が急速に拡大しています。

特に日本では、政府の再エネ推進政策や企業のESG投資対応、消費者の環境意識の高まりといった複数の要因が重なり、証書の発行・流通・償却を含む市場インフラの整備が進んできました。

本記事では、非化石証書の基本的な仕組みから、FIT・非FIT・トラッキングの違い、市場動向、購入手段(JEPX・小売電気事業者経由)、活用方法、管理・償却の実務までを網羅的に解説します。

あわせて、ブロックチェーンやデジタル技術による透明性の向上、企業にとっての導入メリット、直近の政策・制度変更にも触れ、実務担当者が知っておくべき最新知見を提供します。

再エネ導入戦略の強化を目指す企業にとって、非化石証書は今後ますます重要な選択肢となるでしょう。

非化石証書の市場について

非化石証書の市場は、近年、先進国を中心に急速な拡大を続けています。

その背景には、気候変動対策の強化、再生可能エネルギー導入の加速、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献 といった国際的な課題があります。

日本においても例外ではなく、市場規模は年々拡大しており、以下の要因が成長を支えています。

再生可能エネルギー政策の推進

日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げ、エネルギー基本計画のもと再生可能エネルギーの導入を積極的に進めています。

その一環として、再生可能エネルギー由来の電力利用を証明する非化石証書の需要が増大しており、企業の脱炭素経営に直結する仕組みとして注目されています。

企業の環境意識の高まり

ESG投資の拡大を背景に、企業は環境パフォーマンスを示すことが不可欠になっています。

非化石証書を活用すれば、再生可能エネルギーの利用を「数値」として証明できるため、ブランド価値の向上や投資家へのアピールにつながります。

特にRE100やCDP回答など、国際的な開示フレームワークでも有効な手段です。

消費者の意識変化

サステナブルな商品やサービスを選ぶ消費者が増加しており、企業に対して「環境配慮型のエネルギー利用」を求める声が強まっています。

非化石証書を導入することで、企業は環境意識の高い消費者からの支持を獲得しやすくなり、市場での競争優位性を確保できます。

国際的な動向

パリ協定をはじめとする国際的な合意に基づき、世界中の企業にカーボンフットプリント削減が求められています。

グローバルに事業を展開する日本企業にとっても、非化石証書の利用は国際競争力を維持するための重要な手段となっています。

技術革新とコスト削減

太陽光・風力発電をはじめとする再生可能エネルギーのコストは年々低下し、導入ハードルが下がっています。

この流れが非化石証書の供給を拡大させると同時に、企業の利用意欲をさらに高める要因となっています。

技術進歩と制度整備が相まって、市場は今後も成長基調を維持することが予測されます。

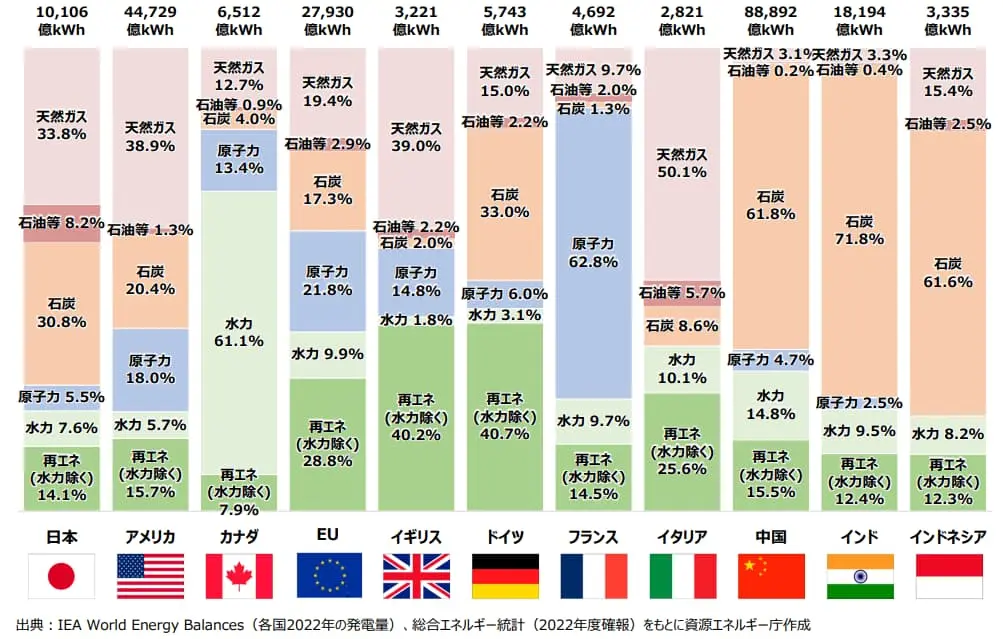

▼出典:資源エネルギー庁 国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案

非化石証書の仕組みと種類

日本では、再生可能エネルギーやその他の非化石エネルギーから発電された「環境価値」を証明する手段として、非化石証書が発行されています。

発行主体は国(資源エネルギー庁)や指定機関であり、発電事業者が供給した電力量に応じて証書が発行される仕組みです。

これにより、どの電源からどれだけの非化石価値が生まれたのかを正確に追跡でき、企業が信頼性の高い形で再エネ利用を証明することが可能になります。

非化石証書は四半期ごと(2月・5月・8月・11月)に取引が行われ、発行・購入のタイミングが限定されている点に注意が必要です。

FIT非化石証書

固定価格買取制度(FIT制度)を利用して発電された電力に基づき発行される証書です。

FIT制度は、太陽光や風力など再生可能エネルギー由来の電力を国が一定価格で買い取る仕組みで、その普及を促進する目的があります。

FIT非化石証書は、再エネ電源で発電された電力の環境価値を証明するもので、主に以下の電源が対象です。

→地熱発電、太陽光発電、風力発電、小水力発電

非FIT非化石証書(再エネ指定あり)

FIT制度の対象外となる再生可能エネルギーから発電された電力に対して発行される証書です。

卒FIT電源や大規模水力、バイオマス発電などが該当します。

再エネとして指定されているため、企業が国際的な開示基準(RE100・CDPなど)に対応する際にも活用可能です。

非FIT非化石証書(再エネ指定なし)

こちらは、再生可能エネルギーに限定されない幅広い非化石電源を対象とした証書です。

具体的には、原子力発電や廃棄物発電(ごみ発電)などが含まれます。

再エネ指定がないため国際的な評価基準では扱いが限定的ですが、エネルギー供給の多様化や脱炭素化の手段として一定の役割を担っています。

非化石証書の買い方

購入方法は大きく分けて 「日本卸電力取引所(JEPX)での直接購入」 と 「小売電気事業者を通じた購入」 の2種類があります。

それぞれの特徴と実務ポイントを見ていきましょう。

日本卸電力取引所(JEPX)での直接購入

JEPXでの直接購入は、企業がオークションを通じて非化石証書を入手する方法です。

コストを抑えられる一方で、取引には一定の準備が必要です。

購入の流れ

- 事業者登録

- 法人格の確認、財務状況の審査、取引責任者の選任など、JEPXが定める要件を満たす必要があります。

- システム準備と口座開設

- 専用システムを整備し、指定口座を開設。取引資金の管理や入札手続きに必要です。

- オークション参加

- 非化石証書は四半期ごと(2月・5月・8月・11月)にオークション形式で取引されます。

- 企業は必要量を算定し、フロア価格(最低価格)とシーリング価格(最高価格) の範囲で入札を行います。

- 結果に応じて証書が割り当てられ、価格は需給バランスにより変動します。

👉 特徴:市場価格で調達できる反面、入札準備や社内体制の整備が必須。大規模利用やコスト重視の企業に向いています。

小売電気事業者を通じた購入

もう一つの方法は、電力小売事業者が提供する「非化石証書付きプラン」を利用する形です。

通常の電力契約に証書を付帯させるだけなので、非常にシンプルです。

利点

- 手続きが簡単で、専門知識がなくても利用可能。

- 契約ベースで環境価値を一括管理できる。

- 長期契約により、価格の安定性を確保しやすい。

注意点

ただし、サポートの充実度や手間の少なさを考えると、中小企業やリソースが限られる企業にとって現実的な選択肢となります。

直接購入よりもコストが割高になる傾向があります。

購入後の管理と償却

非化石証書は購入するだけでなく、償却(消化)手続きを行うことで正式に環境価値として認められます。

これにより、Scope 2排出量の削減証明や国際イニシアチブへの報告に利用可能です。

トラッキング付き証書:電源種や発電所所在地まで明記されるため、企業の環境報告書やサステナビリティ戦略において高い透明性を確保できます。

償却手続き:指定の期間内に行う必要があり、実務上の必須プロセスです。

最近の動向と展望

近年はデジタル化の進展により、トラッキング付き非化石証書やブロックチェーン技術の活用が進んでいます。

これにより、証書の真正性や透明性が高まり、RE100やCDPといった国際的な枠組みにもよりスムーズに対応できるようになっています。

👉 今後は制度改正や市場拡大に伴い、企業は 最新のオークションスケジュールや価格動向を把握しつつ、自社に最適な購入方法を選択 することが求められます。

非化石証書の課題とリスク

非化石証書は企業の脱炭素経営を支える有効な手段である一方、いくつかの課題やリスクも存在します。

これらを理解しておくことで、導入時の判断や運用をより適切に行うことができます。

1. 認知度の低さ

制度そのものが比較的新しく、企業や一般消費者の間で十分に浸透していない点が課題です。

そのため、再エネ導入を検討していても「非化石証書の仕組みを理解していない」「メリットを正しく把握できていない」といったケースが少なくありません。認知度向上と情報発信の強化は市場拡大の前提条件となります。

2. 国際基準との整合性不足

非化石証書は国内制度としては有効ですが、RE100やCDP、SBTiなど国際的な枠組みにおいては一部で認証が限定される場合があります。

特に「非FIT非化石証書(再エネ指定なし)」の扱いは国際基準での評価が十分でなく、グローバルに展開する企業にとっては課題となる可能性があります。

3. 証書余剰による価格下落リスク

再エネの導入拡大によって証書が大量に発行されると、需給バランスが崩れ価格が下落する可能性があります。

証書価格の低迷は制度そのもののインセンティブを弱めるため、長期的には市場の健全性や制度の安定性に影響を及ぼすリスクがあります。

こうした課題を踏まえると、非化石証書を導入する際には「どの種類の証書を選ぶべきか」「国際的な開示に対応できるか」「価格動向をどうモニタリングするか」といった点を戦略的に検討することが不可欠です。

まとめ

非化石証書システムは、日本国内での再生可能エネルギーの利用拡大を促進するための重要な仕組みです。

しかし、より広範な利用と普及を達成するためには、認知度の向上、制度の透明性の確保、およびコスト効率の改善など、いくつかの課題に取り組む必要があります。

日本における非化石証書システムは、国のエネルギー政策および気候変動対策の一環としてますます重要な役割を果たしています。

このシステムを通じて、再生可能エネルギー源からの電力生産とその利用が促進され、日本のエネルギー供給の持続可能性と環境保全が支援されています。