ESG経営– category –

-

ISO14064とは?シリーズの説明とISO14064-1について詳しく解説

ISO14064は、温室効果ガス(GHG)の排出量を透明かつ客観的に算定・報告・検証するための国際規格です。 企業の脱炭素経営が求められる中、GHG排出量の適正な管理と報告の重要性が高まり、各国の規制や投資家の要請に対応するための基準として策定されまし... -

企業に求められる資源循環とは? 廃棄物削減と温室効果ガス排出量抑制への道のり

資源循環は、地球規模での持続可能な成長を実現するための重要な取り組みです。 企業が排出する廃棄物の多くは、リサイクルや再利用が可能であるにも関わらず、適切に管理されない場合があります。その結果、環境への負担が増大し、企業の社会的責任が問わ... -

社会的責任(CSR)とは?企業が果たすべき役割と最新の課題

CSR(企業の社会的責任)は、Corporate Social Responsibility(コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ)の略で、企業の社会的責任を指します。CSRは、企業が持続可能な社会の実現に向けて果たすべき重要な役割となっています。 特に環境への責任... -

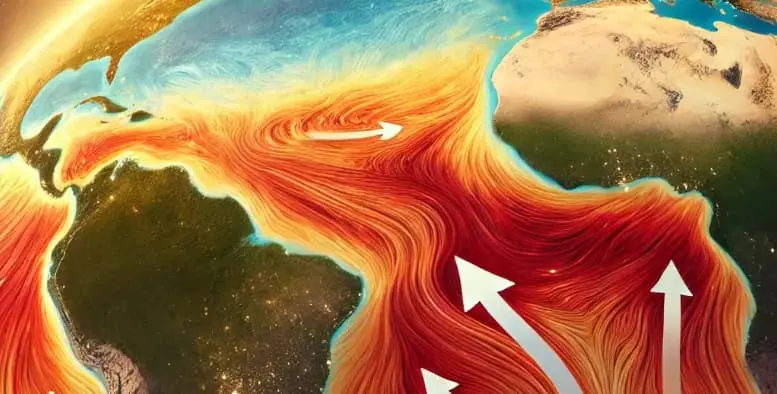

エルニーニョ現象とは?気候に与える影響と将来のリスクを徹底解説

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域東部での海水温上昇と大気循環の変化によって引き起こされる地球規模の気候現象です。 その名はスペイン語で「幼子イエス」を意味し、クリスマスの時期に南米の漁師たちが観測したことに由来します。古くは漁業被害を通じ... -

脱炭素経営を実現する気候移行計画|策定ステップと企業事例

世界中で、かつてない規模とスピードで気候変動対策が進んでいます。パリ協定に代表されるように、世界レベルでの目標設定がなされ、各国政府も政策や規制を強化しています。 各企業は気候変動対策に対してどのような姿勢を示すのかが重要な指標となってき... -

サステナビリティレポートとは?│作成方法と重要性を自社の取り組みを交えて説明

サステナビリティレポートは、企業が環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みを透明に開示するための重要な文書です。 その起源は、企業の社会的責任(CSR)が注目され始めた1990年代にあり、環境保護や社会的公平性への意識の高まりとともに情報開示の... -

効果的な温室効果ガス削減計画の作成方法

温室効果ガス(GHG)の削減計画は、今や多くの企業や組織にとって避けて通れない課題になっています。 SBT認定の取得後に温室効果ガスの削減を実行していくために、サプライヤーとして温室効果ガスの可視化と共に削減を求められた時に、温室効果ガスの排出... -

環境省が資格の認定を行う脱炭素アドバイザー資格制度認定事業について

脱炭素に向けた取り組みが世界中で加速する中、特に日本では「脱炭素人材」の不足が深刻な問題となっています。 カーボンニュートラルの実現に向けて政府や企業が積極的な対策を打ち出す一方で、それを支える専門人材が不足しているため、目標達成に向けた... -

オンプレミスからAWSクラウドに移行で温室効果ガスを削減

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やクラウドサービスの普及、AI・機械学習の利用拡大、5Gの普及とIoTの進展により、データセンターへの需要が世界的に高まっています。この需要に伴う環境への影響や、ITインフラ全体の持続可能性についても、... -

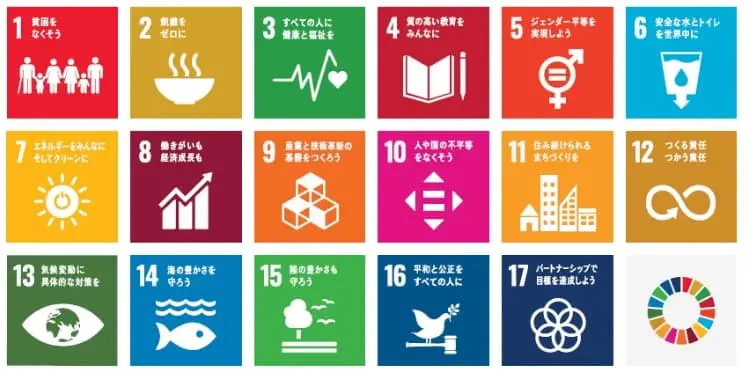

期限迫るSDGs(持続可能な開発目標)│現在の進捗について最新レポートを解説

2015年から始まったSDGs(持続可能な開発目標)ですが、その達成期限となる2030年が迫ってきました。今の達成状況はどうなのでしょうか。 17つある目標のなかでも気候変動や脱炭素の影響が大きい、目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標7「エネルギー... -

中小企業のための脱炭素経営入門|6つのステップで始める取り組み

地球温暖化対策が加速する今、「脱炭素経営」という言葉を耳にする機会が増えています。「うちは中小企業だから関係ない」と思っていませんか?実は、その考え方が数年後の取引リスクにつながりかねません。 実際、帝国データバンクが2024年に実施した調査... -

小学校へ環境をテーマにした特別授業をしてきました

「未来の担い手に、環境へのワクワクを届けたい」——そんな思いから始まった、ある小学校での特別授業。きっかけは、SDGsを学ぶ授業中に一人の児童が見つけたLIMEXでした。 ▼ GX研修に関する相談はこちら そこから先生や関係者の熱意が連鎖し、急遽企画され...