エルニーニョ現象とは?気候に与える影響と将来のリスクを徹底解説

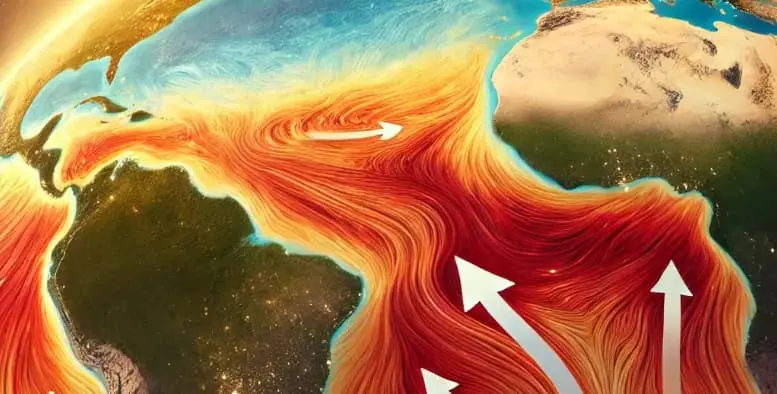

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域東部での海水温上昇と大気循環の変化によって引き起こされる地球規模の気候現象です。

その名はスペイン語で「幼子イエス」を意味し、クリスマスの時期に南米の漁師たちが観測したことに由来します。

古くは漁業被害を通じて知られていましたが、20世紀に入り科学的研究が進展し、現在では「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」として世界的に注目されています。

この現象は、インドや東南アジアでの干ばつ、南米での洪水、北米での暖冬や降雪減少など、地域ごとに異なる異常気象をもたらし、農業・水資源・生態系に深刻な影響を及ぼします。

特に1997~1998年や2015~2016年の「スーパーエルニーニョ」は記録的な被害を生み、地球温暖化との関連性を議論する契機となりました。

近年では人工衛星や海洋観測ブイによる観測技術の進歩で予測精度が高まりつつありますが、気候変動の進行に伴い、今後はスーパーエルニーニョの頻度や強度が増すリスクが指摘されています。

2025年以降の世界は、エルニーニョの影響がさらに強まり、社会や経済に直結する大きなリスク要因となることが懸念されており、各国の協力と科学技術の進展が不可欠です。

エルニーニョ現象とは?

エルニーニョ現象の歴史と研究の進展

エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の東部で海面水温が平年より高くなる現象で、大気の循環パターンにも大きな影響を与えます。

その名称はスペイン語で「幼子イエス」を意味し、クリスマスの時期に南米沿岸でしばしば発生したことから、現地の漁師たちによって名付けられました。

もともと漁業に大きな影響を与えることで知られていましたが、科学的に解明が進んだのは20世紀に入ってからです。

1920年代から1930年代にかけて、気候学者ギルバート・ウォーカーが太平洋地域の気圧変動に注目し、「南方振動(Southern Oscillation)」という概念を提唱しました。

その後、気圧変動と海水温の変化が密接に関係していることが明らかになり、「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」という枠組みが確立されます。

これは、エルニーニョが地球規模の異常気象を引き起こす仕組みを理解するうえで重要な一歩でした。

1980年代以降、人工衛星や海洋観測ブイの普及により、リアルタイムで膨大なデータを収集できるようになりました。この技術革新によって、エルニーニョの発生を数カ月前に予測することが可能となり、農業・漁業・災害対策などに役立つようになっています。

特に1997~1998年の「スーパーニーニョ」は予測精度の向上が被害軽減に貢献し、また地球温暖化との関係が注目される契機にもなりました。

さらに2015~2016年の大規模発生でも、世界的に深刻な干ばつや洪水、生態系変化が観測され、エルニーニョの影響力の大きさが再確認されています。

エルニーニョ現象がもたらす影響と地球温暖化との関係

エルニーニョが発生すると、世界各地で異常気象が頻発します。インドや東南アジアではモンスーンが弱まり干ばつが拡大、南米では豪雨や洪水が増加します。

北米では冬の気温が上昇して降雪が減少し、干ばつリスクが高まる地域も見られます。

こうした影響は農業や水資源、エネルギー供給に直結し、社会経済全体に深刻なダメージを及ぼすのです。

さらに近年は、エルニーニョ現象と地球温暖化との関連も議論されています。

エルニーニョの発生時には乾燥した植生が増え、森林火災の拡大によってCO₂排出量が増加します。

一方で、温暖化した海洋は二酸化炭素の吸収効率が低下するため、大気中に温室効果ガスがより多く滞留してしまいます。

つまり、エルニーニョは気候変動の進行を加速させる可能性があるのです。

実際に2023年に発生したエルニーニョでも、インドや東南アジアの干ばつ、南米での洪水、北米の高温など、各地域で深刻な影響が観測されました。

このような現象を踏まえ、各国では事前対策や適応策の強化が急務となっています。

エルニーニョ現象は単なる気候変動の一要素ではなく、地球規模の異常気象を引き起こす鍵となる現象です。

そのリスクを軽減するためには、国際的な協力と先端技術の活用、そして温暖化との関係をさらに明らかにする研究が欠かせません。

将来に向けた持続可能な社会を築くためには、予測精度の向上と適応策の確立が不可欠なのです。

▼出典:国立環境研究所 エルニーニョ現象の緻密な再現が熱帯域の温暖化予測精度を向上させる —赤道太平洋の海面下数百メートルの海流変動が鍵—

スーパーエルニーニョ現象とは?

特徴と過去の事例

スーパーエルニーニョ現象とは、通常のエルニーニョよりも規模が大きく、太平洋赤道域東部の海面水温が平年より2℃以上高くなる場合に分類される非常に強力な気候現象です。

発生頻度は低いものの、一度起これば世界規模で干ばつ・洪水・森林火災などの異常気象を引き起こします。

特徴はその規模の大きさと、地球規模の大気循環に及ぼす影響の深刻さにあります。

太平洋東部で海水温が急上昇すると、強い上昇気流が生まれ、熱帯域を中心に大気の循環が大きく変化し、異常気象が連鎖的に拡大していくのです。

過去の代表例として1997~1998年のスーパーエルニーニョが挙げられます。

この時期には、インドや東南アジアでモンスーンが弱まり深刻な干ばつが発生。南米では豪雨や洪水が続発し、ペルーやエクアドルで大きな被害をもたらしました。

さらに北米では暖冬が記録され、降雪量の減少が観測されています。この事例は、気候研究の重要性を世界に再認識させた出来事でもありました。

2015~2016年にもスーパーエルニーニョが発生し、南米の洪水、東南アジアの森林火災、アフリカ東部の干ばつなど、広範囲に深刻な影響が及びました。

この現象を契機に、「地球温暖化がスーパーエルニーニョの発生頻度や強度に影響を与えているのではないか」という議論が加速しています。

スーパーエルニーニョと気候変動の関係・今後の課題

科学者たちは現在、地球温暖化がスーパーエルニーニョに与える影響を重要な研究課題としています。

海洋が吸収する熱量が増加すると、スーパーエルニーニョの発生条件が整いやすくなると考えられており、将来的にその頻度や強度が増す可能性が懸念されています。

結果として、異常気象がさらに深刻化するリスクが高まるのです。

技術の進歩により、スーパーエルニーニョの観測と予測は格段に向上しています。人工衛星や海洋観測ブイの導入により、発生の兆候を数カ月前に把握できるようになりました。

ただし、1997~1998年のスーパーエルニーニョの際にも予測は役立ったものの、被害を完全に防ぐことはできませんでした。

そのため、さらなる予測精度の向上が求められています。

国際社会では、スーパーエルニーニョによる被害を最小限に抑えるため、各国政府や研究機関が農業・水資源管理・災害対策といった分野で協力を強化しています。

特に、事前の適応策や気候変動対策の強化が重要視されており、予測技術と政策の両面からの対応が進められています。

スーパーエルニーニョ現象は、単なる気候の異常ではなく、社会や経済に多大な影響を及ぼすリスク要因です。

その影響を軽減するためには、科学的理解の深化、予測技術の革新、そして国際的な協力体制の強化が不可欠とされています。

▼出典:FNNプライムオンライン【注意】10年に一度の高温12月に夏日に?“スーパーエルニーニョ”発生か 暖冬なのに冬の嵐が吹き荒れる可能性も…天達気象予報士が解説

エルニーニョとラニーニャの関係

エルニーニョとラニーニャは、どちらも太平洋赤道域で発生する海水温の異常現象であり、その性質は正反対です。

これらは地球規模の気候システムに影響を与えるだけでなく、互いに関連しながら周期的に発生する「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」サイクルの一部を形成しています。

エルニーニョは温暖相、ラニーニャは寒冷相に該当し、ENSOサイクルはこの2つの極端な状態と平常状態が交互に現れることで構成されています。

エルニーニョの特徴と影響

エルニーニョ現象は、太平洋赤道域の東部、特にペルーやエクアドル沿岸で海水温が平年よりも異常に上昇する現象です。

この際、通常西向きに吹く貿易風が弱まるか、逆転することがあり、暖かい表層水が太平洋東部へ移動します。

この現象により、大気の上昇気流が強化され、南米の沿岸地域では豪雨や洪水が発生しやすくなります。

一方、インドや東南アジアではモンスーンが弱まり、干ばつが頻発します。

北米では、暖冬となり降雪量が減少することがよく知られています。

さらに、オーストラリアでは乾燥した気候が続き、森林火災のリスクが高まります。このようにエルニーニョは、地域ごとに異なる影響をもたらし、世界中で経済や生態系に大きな変化を引き起こします。

ラニーニャの特徴と影響

ラニーニャ現象は、エルニーニョとは逆の状態で、太平洋赤道域東部で海水温が平年よりも低下する現象です。

この場合、貿易風が通常よりも強まり、冷たい深層水が太平洋東部に湧き上がります。

その結果、太平洋西部では暖かい海水が集中し、大気の上昇気流が活発化します。

これにより、インドや東南アジアではモンスーンが強まり、降雨量が増加して洪水のリスクが高まります。

一方で、北米では寒冬や暴風雪の発生率が上昇し、南米では乾燥した気候が観測されることがあります。

また、ラニーニャは、エルニーニョとは異なる形で農業や水資源、生態系に影響を及ぼします。

相互関係とENSOサイクル

エルニーニョとラニーニャは、ENSOサイクルの中で互いに関連しながら発生します。

このサイクルは通常2~7年の周期で変動し、エルニーニョとラニーニャが交互に訪れることが多いですが、必ずしも規則的ではありません。

例えば、エルニーニョが発生した後、ラニーニャが続くことが一般的ですが、まれにエルニーニョが連続する場合もあります。

ENSOサイクルの不規則性は、太平洋を超えた地球規模の気候に広範な影響を及ぼし、異常気象の原因となります。

科学者たちは、特に地球温暖化がエルニーニョとラニーニャの強度や頻度に影響を与える可能性について注目しており、温暖化によって海洋の熱エネルギーが増加し、ENSOサイクルの極端な状態がより頻繁に発生する可能性が示唆されています。

特に、エルニーニョがより強力かつ長期化する一方で、ラニーニャもまた冷却効果が増強され、異常気象のリスクが高まるとされています。

このような変化は、農業生産、水資源管理、生態系の維持、さらには災害対策において新たな課題を生み出しています。

現代の科学技術の進展により、エルニーニョとラニーニャの発生を早期に予測することが可能になりました。

人工衛星や海洋観測ブイを活用することで、海水温や気圧、風の変動をリアルタイムで把握し、これらの現象が地球規模で及ぼす影響を事前に察知できます。

この予測技術は、農業計画、漁業、災害対策、水資源の確保といった分野で活用され、気象リスクの軽減に寄与しています。

また、ENSOサイクルの影響を最小限に抑えるためには、国際的な協力が重要です。各国が予測データを共有し、適切な対応策を講じることで、異常気象による被害を軽減する取り組みが進められています。

さらに、気候変動に対する長期的な対策を強化することで、ENSOサイクルの極端化を抑えることが求められています。

エルニーニョとラニーニャは、地球規模の気候変動に深く関わる現象であり、互いに補完し合う形でENSOサイクルを形成しています。

これらの現象を理解し、予測することは、異常気象への適応や被害軽減のために不可欠です。

地球温暖化がENSOサイクルに与える影響を解明し、それに基づいて持続可能な社会を築くための対策を講じることは、未来の気候リスクに備えるための重要なステップです。

▼出典:中学受験ナビ エルニーニョ現象とラニーニャ現象 入試で問われるのは考える力

2025年以降のエルニーニョ現象とその変化

地球温暖化がもたらすエルニーニョの変化

エルニーニョ現象は、通常2〜7年周期で発生するとされてきました。

しかし近年は地球温暖化の進行によってその性質が変化しつつあります。

特に太平洋赤道域東部では海面水温の上昇が顕著となり、従来よりも強力なエルニーニョが発生しやすい条件が整ってきました。

中でも注目されるのがスーパーエルニーニョです。

これは平年より2℃以上高い海面水温の上昇を伴い、干ばつ・洪水・森林火災といった極端な異常気象を世界各地で引き起こします。

過去には1997〜1998年や2015〜2016年に記録され、農業や漁業の停滞、インフラ被害など社会経済全体に深刻な影響を及ぼしました。

研究者の間では、温暖化が進むことでこうした現象がより頻発かつ強大化する可能性が高いと指摘されています。

特に2025年以降は、エルニーニョの動向がこれまで以上に予測困難になるリスクがあります。

実際、気象庁(JMA)は「平常状態の継続」を予測する一方、米国海洋大気庁(NOAA)や世界気象機関(WMO)は「ラニーニャへの移行」を示唆しており、国際機関間で見解が分かれています。

この違いは、気候予測の不確実性を示すと同時に、今後の観測体制強化の必要性を浮き彫りにしています。

▼出典:国立環境研究所 エルニーニョ現象の緻密な再現が熱帯域の温暖化予測精度を向上させる —赤道太平洋の海面下数百メートルの海流変動が鍵—

2025年以降に予測される世界的影響と対応策

2025年以降にエルニーニョ、特にスーパーエルニーニョが発生した場合、各地で次のような影響が予測されます。

- インド・東南アジア:モンスーンの弱体化による干ばつと農業生産の減少

- 南米(ペルー・エクアドル):豪雨や洪水、地滑りなどインフラ被害の拡大

- 北米:暖冬傾向による降雪量減少と一部地域での干ばつリスク増加

- オーストラリア:高温と乾燥による森林火災リスクの上昇

また、海水温の上昇は海洋生態系にも深刻な影響を与えます。

プランクトンの減少は魚類の分布を変化させ、漁業資源の減少や地域経済への打撃につながります。

こうした変化は食料供給にも直結し、社会全体の安定に影響を及ぼす可能性があります。

このリスクに備えるためには、人工衛星や観測ブイによる早期予測技術の強化が不可欠です。

実際、1997〜1998年のスーパーエルニーニョでは事前予測が被害軽減に貢献した実績がありました。

ただし完全な防止には至らず、さらなる精度向上が求められています。

さらに、農業・防災・水資源管理などの分野で国際的なデータ共有と協力体制の構築が不可欠です。

2025年以降は「気候変動の進行+エルニーニョ」という複合リスクが現実化する可能性が高く、温室効果ガス削減と地域ごとの適応策を両立させることが持続可能な社会を築く上で重要な課題となります。

まとめ

エルニーニョ現象は、地域ごとに異常気象を引き起こす地球規模の気候リスクです。

近年は地球温暖化の影響で、その発生頻度や強度が増す可能性が指摘されています。

特にスーパーエルニーニョは干ばつ・洪水・森林火災などの被害を拡大させ、農業や水資源、生態系、経済に深刻な打撃を与えます。

2025年以降は「気候変動+エルニーニョ」という複合リスクが現実化し、予測の不確実性も高まることが懸念されます。

そのため各国は観測技術を強化し、早期警戒システムの整備や適応策を推進する必要があります。

国際協力と科学技術の進展を基盤に、温室効果ガス削減と防災体制を両立させることが、持続可能な社会を築くための鍵となります。