【成功事例付き】サステナビリティ研修の選び方、導入のポイント、効果を徹底解説!

近年、企業向けのサステナビリティ研修の需要が急速に高まっています。これは、環境・社会・ガバナンス(ESG)を重視する経営が企業の成長や競争力向上に欠かせないものとなってきたためです

特に、EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や日本のSSBJ基準など、国際的な規制強化が進む中で、企業には持続可能なビジネスモデルの構築が求められています。

しかし、サステナビリティ経営を実現するためには、単に経営層が戦略を決定するだけでは不十分です。

社内全体にサステナビリティの意識を浸透させ、従業員一人ひとりが実践できる体制を作ることが不可欠です。

そのため、各企業では、社員の意識改革と実践スキル向上を目的としたサステナビリティ研修の導入が進んでいます。

企業向けサステナビリティ研修を実施することで、以下のようなメリットが期待できます。

✅ 社員のサステナビリティ理解を深め、実務に活かせるスキルを習得できる

✅ 社内の意識が統一され、ESG経営の基盤が強化される

✅ 取引先や投資家からの評価が向上し、企業価値の向上につながる

今後、サステナビリティ経営はますます重要になり、企業全体での理解と実践が求められる時代になります。

この記事では、企業向けサステナビリティ研修の成功事例や導入のポイント、効果的な実施方法について詳しく解説します。

貴社の研修導入に役立つ情報を提供いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

1. 企業向けサステナビリティ研修とは?

1.1 サステナビリティ研修の定義と目的

サステナビリティ研修とは?

企業向けのサステナビリティ研修とは、従業員が環境・社会・ガバナンスに関する知識を深め、持続可能なビジネスの実践方法を学ぶ教育プログラムです。

主に、以下のようなテーマを扱います。

・ESG経営: 環境負荷低減、人権尊重、透明性の高いガバナンスの確立

・カーボンニュートラル: CO2排出量削減の方法、再生可能エネルギーの活用

・SDGs: 持続可能な開発目標に沿った企業活動の推進

この研修を通じて、企業は単に法規制を遵守するだけでなく、持続可能な社会の実現に貢献しながらビジネスの成長を図ることができます。

企業がサステナビリティ研修を実施する目的

企業がサステナビリティ研修を導入する目的は、主に以下の3つに分類されます。

① 法規制対応とリスク管理(コンプライアンス強化)

近年、ESG開示規制やサプライチェーンにおける環境・人権リスクへの対応が求められています。

特に、

- CSRD(企業サステナビリティ報告指令 / EU)

- ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)基準

- SSBJ(日本のサステナビリティ基準委員会)

などの開示義務が進む中、企業は適切なデータ収集や報告が不可欠になっています。

サステナビリティ研修を通じて、法規制の最新情報を学び、コンプライアンス違反や訴訟リスクを防ぐことが目的の一つです。

② 社員の意識改革と企業文化の醸成

サステナビリティを単なるCSR活動ではなく、経営戦略に組み込むためには、社員一人ひとりの意識改革が不可欠 です。

- SDGs・ESGの理解を深め、自社のビジョンと結びつける

- 環境負荷削減や人権尊重などの取り組みを「自分事化」させる

- 部門ごとに異なるサステナビリティ課題を業務に落とし込む

研修を通じて 全社的な意識統一を図り、サステナビリティ文化を企業内に定着させる ことが大きな目的となります。

③ 企業価値の向上とステークホルダー対応

近年、投資家や消費者、取引先からのESG評価の重要性 が増しています。

- 投資家・金融機関:ESG投資の評価基準としてサステナビリティ対応を重視

- 取引先・サプライチェーン:環境・社会配慮を求める企業との取引要件

- 消費者・顧客:エシカル消費の拡大による企業イメージ向上

研修を通じて、社内外のステークホルダーへ適切な情報発信ができる人材を育成し、企業価値を向上させる ことも重要な目的の一つです。

1.2 企業が研修を導入するメリット

① 企業価値の向上

近年、投資家や消費者は企業のサステナビリティ活動を重視する傾向が強まっています。研修を導入することで、以下のような効果が期待できます。

・ESG評価が向上し、投資家からの支持を得やすくなる

・消費者の信頼を獲得し、ブランドの競争力が向上する

グローバル市場での競争優位性を確立できる(特にEU市場では持続可能性基準を満たすことが必須)

👉 具体例:

大手自動車メーカーのトヨタは、サステナビリティ研修を徹底することで、サプライチェーン全体のCO2排出削減に成功し、グローバルなESG評価を向上させています。

② 社員の意識改革と行動変容

企業がサステナビリティを推進するには、経営層だけでなく、社員一人ひとりの理解と行動が重要です。

研修を導入することで、以下のような変化が期待されます。

・社員が環境や社会課題に対して主体的に考え、行動するようになる

・日常業務の中でエネルギー削減や廃棄物削減の工夫が増える

・組織内でのサステナビリティに関するアイデアが活発に出るようになる

👉 具体例:

あるIT企業では、サステナビリティ研修を導入した結果、社員の98%が「環境負荷を意識するようになった」と回答し、社内のペーパーレス化や再生可能エネルギーの導入が加速しました。

③ 投資家・消費者・取引先からの評価向上

ESGを重視する投資家や取引先は、サステナビリティ対応が進んでいる企業を選択する傾向があります。

研修を導入し、組織全体でサステナビリティ対応を強化することで、

以下のようなメリットがあります。

・サステナビリティ・レポートの信頼性が向上し、投資家へのアピール力が増す

・エシカル消費を意識する消費者の支持を得やすくなる

・サステナブル調達を重視する企業との取引機会が増える

👉 具体例:

アパレル業界では、サステナビリティに積極的な企業のブランド価値が向上し、消費者のロイヤルティが高まる傾向があります。

パタゴニアなどの企業は、従業員向け研修を通じてブランドポリシーの一貫性を保ち、顧客との信頼関係を築いています。

2. 企業向けサステナビリティ研修の種類と内容

2.1 研修の形式

サステナビリティ研修には、

・オンライン研修(非対面)

・オフライン研修(対面)

・ワークショップ(主に対面)

・実践型研修(主に対面)

など多様な形式があります。

ここではまず、オンライン研修とオフライン研修についての特徴を示します。

① オフライン研修 vs オンライン研修

企業研修では、社員が主体的に考え、実践できる環境を作ることが重要です。

この観点ではオフライン研修がおすすめです。

直接的な学びと実践を組み合わせることで、社員の意識変革と行動促進につながるため、多くの企業で採用が進んでいます。

👉 なぜオフライン研修が効果的なのか?

✔ 双方向のコミュニケーションが可能 → 講師との直接対話や質疑応答で、個別の疑問や課題を深掘りできる

✔ 実践型の学習がしやすい → ワークショップやグループワークを通じて、実際の業務に即した知識を習得

✔ 社内の一体感が生まれる → 研修を通じて社内の共通認識を醸成し、チーム全体でサステナビリティに取り組む意識を強化

② ワークショップ形式(ディスカッション・ケーススタディ)

オフライン研修の最大の魅力は、参加者同士がディスカッションやグループワークを通じて学びを深められることです。

ワークショップ形式では、単なる座学にとどまらず、実際のビジネスシーンを想定した課題解決型の学習が可能になります。

👥 具体的な実施方法:

- グループディスカッション: 企業のサステナビリティ課題について、参加者が意見を出し合う

- ケーススタディ: 他社の成功事例や失敗事例を分析し、自社に適用できるポイントを議論

- ロールプレイ: ステークホルダーとの対話を想定し、社内での適切な対応を実践

👉 オフライン研修ならではの強み:

✔ その場での意見交換が活発になり、深い学びにつながる

✔ 実際の業務で起こりうるシナリオを体験し、実践力が向上する

✔ 研修後のアクションプランを参加者同士で考えることで、組織全体の意識変革につながる

③ 実践型研修(工場・現場での体験学習)

オフライン研修の強みを最大限活かせるのが、実際の現場で学ぶ「実践型研修」です。

特に、製造業・物流業・小売業では、現場での環境負荷削減やサプライチェーン管理を学ぶことで、実務に直結したスキルを習得できます。

🌍 具体的な実施方法:

- 工場や生産現場の見学: CO2削減やエネルギー効率改善の取り組みを現場で学ぶ

- リサイクル施設の訪問: 廃棄物削減の取り組みを実際に体験し、資源循環の重要性を理解

- 企業のカーボンニュートラル活動の現場視察: 具体的な取り組みを学び、自社の戦略に活かす

👉 オフラインだからこそ得られる学び:

✔ 実際の現場を目で見て体験することで、理論と実践を結びつけられる

✔ 環境負荷の現状を直感的に理解し、具体的な改善策を考える機会になる

✔ 社員同士で意見を交わし、組織全体でのアクションプランを策定しやすい

2.2 研修プログラムの主な内容

① 基礎研修(サステナビリティの基本概念・SDGsの解説)

📌 オフラインでの学習効果:

- 直接のディスカッションで、社員が自ら考えながら理解を深められる

- グループワークを通じて、他部署との意見交換が活発になる

② 戦略研修(ESG経営、サステナビリティレポートの作成)

📌 オフラインならではの強み:

- ケーススタディやワークショップを活用し、より実践的な戦略を策定できる

- 参加者同士のネットワーキングが促進され、研修後の実践にもつながりやすい

③ 実践研修(カーボンフットプリント計算、廃棄物削減の実施計画)

📌 オフライン研修の利点:

- 実際のデータを使った分析や計算ワークを通じて、より実践的なスキルが身につく

- 現場研修と組み合わせることで、理論→実践→フィードバックの流れがスムーズに

3. サステナビリティ研修を導入する際のポイント

3.1 研修を成功させるためのステップ

✅ 目的を明確にする: 何を達成したいのか定義する

サステナビリティ研修を実施する際、まず 「何のために研修を行うのか?」 を明確にすることが重要です。

例えば以下のような目的が考えられます。

- 社員の意識向上:サステナビリティの基本知識を習得し、自社の取り組みを理解する

- 業務への落とし込み:日々の業務にサステナビリティの視点を取り入れる

- 経営戦略への統合:サステナビリティを事業成長の要素として活用する

目的が曖昧なままだと、研修の効果が測定できず、形骸化してしまう恐れがあります。

✅ ターゲット層を決める: 経営層・社員全体・特定部門など対象を明確化

サステナビリティに関する理解度や役割は、部門や職位によって異なります。そのため、 研修の対象者を明確にし、それぞれに適した内容を提供することが重要 です。

- 経営層向け: 企業の長期戦略にサステナビリティをどう統合するか

- 管理職向け: 自部署の業務にサステナビリティをどのように反映するか

- 全社員向け: 企業のサステナビリティ方針を理解し、日々の業務に活かす

対象者を明確にすることで、研修の内容がより効果的になります。

✅ 適切な研修プログラムを選定: 企業の課題に合った内容を選ぶ

サステナビリティ研修には、さまざまな形式があります。 企業の課題や目的に応じたプログラムを選ぶことが、研修の成功につながります。

- 座学型研修:サステナビリティの基礎知識を学ぶ(ESG、SDGs、カーボンニュートラルなど)

- ワークショップ型研修:ケーススタディやグループディスカッションを通じて実践的に学ぶ

- 実践型研修:工場や現場での体験を通じ、実務に活かせるスキルを習得する

特に、ワークショップや実践型研修を組み込むことで、社員の主体的な関与を促進し、理解度が向上します。

✅ 研修後のフォローを徹底: 成果測定・評価・継続学習の仕組みを作る

研修は一度実施して終わりではなく、その後のフォローが重要です。

学んだ内容が業務にどう活かされるのかを確認し、継続的な学習の仕組みを整える ことで、長期的な社内浸透につながります。

- 研修後アンケートの実施:理解度や満足度を測定し、改善点を把握

- KPI(重要業績評価指標)の設定:サステナビリティに関する社内の意識変化を測る

- 定期的な勉強会やフォローアップ研修:学びを深め、実践につなげる

特に 実務での活用を促す仕組み を作ることで、研修の効果を最大化できます。

3.2 よくある失敗とその回避策

❌ 経営層の関与が低い → 経営陣も積極的に参加させる

サステナビリティは経営戦略の一部であるため、経営層が積極的に関与しなければ社内全体に浸透しません。

回避策:

- 経営層向けの特別セッションを設け、トップダウンでの推進を促す

- 経営層が研修に登壇し、企業のビジョンやサステナビリティの意義を直接伝える

❌ 座学だけで終わる → 実践型・ワークショップ形式を組み込む

サステナビリティの理解を深めるには、 「知識」だけでなく「実践」も重要 です。

回避策:

- 事例研究やグループワークを活用し、実際の課題解決を体験させる

- 工場見学やフィールドワークを通じて、現場での具体的な取り組みを学ぶ

❌ 成果測定ができない → 事前・事後アンケートやKPI設定を活用

研修の成果が見えにくいと、継続的な実施が難しくなります。

回避策:

- 事前・事後アンケートを実施し、研修の効果を可視化

- 研修後の行動変容を追跡し、定期的に報告会を開催する

4. サステナビリティ研修の成功事例

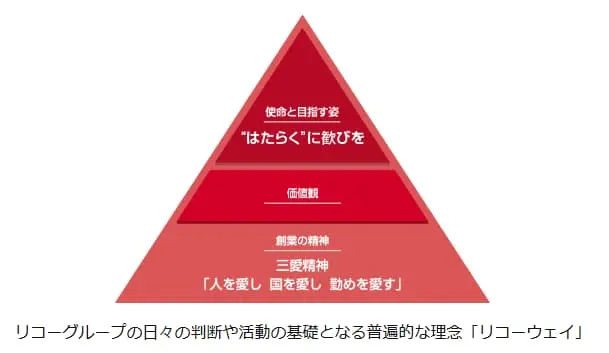

株式会社リコー

リコーに学ぶサステナビリティの社内浸透のポイント

背景と課題

リコーは1990年代から「環境経営」を掲げ、2003年には日本初のCSR推進室を設置。

2017年には「RE100」に加盟し、再生可能エネルギー100%を目指すなど、サステナビリティ経営を推進してきました。

しかし、これを全社に浸透させるには、「社員一人ひとりの自分事化」が不可欠でした。

対策:

- 「リコーグローバルSDGsアクション月間」(毎年6月):社員がSDGs達成に向けた行動を起こす機会を提供。2024年は「DEI(多様性・公正性・包摂性)」をテーマに、全社員がDEI宣言を行う施策を実施。

- スキマ時間の学習機会創出:10分で学べる動画シリーズを展開し、学習ハードルを低減。社内勉強会や講演会も開催。

- 「SDGsキーパーソン制度」(2018年開始):全国730人の推進役を育成し、顧客企業のSDGs対応もサポート。

成功のポイント

① トップダウンとボトムアップの両輪:経営層のコミットと現場社員の主体的な取り組みを両立。

② 業務と紐づける:サステナビリティを単なる理念で終わらせず、各部門の業務目標に落とし込む。

③ 継続的な発信:「社内浸透には終わりがない」という意識のもと、長期的に取り組みを進める。

これらの施策により、2023年の社内調査では「自身の社会課題解決が働きがい・誇りにつながっている」と回答した社員が90%を超えるなど、高い成果を上げています。

▼出典: 東京商工会議所 サステナビリティの社内浸透、3つのポイント

株式会社和気産業

和気産業のサステナビリティ研修と社内浸透の取り組み

背景と課題

和気産業は100年の歴史を持つDIY専門商社で、環境問題や社会課題解決に取り組んできました。

しかし、社内でサステナビリティの認識に温度差があり、一体となった取り組みが不足していました。

特に「サステナビリティ発信の必要性は感じるが、何から始めるべきかわからない」という課題がありました。

対策: 研修とワークショップの実施

2022年12月に基礎講座を実施し、サステナビリティやSDGsの基本概念を学びました。

大阪、東京、福岡の各事業所がオンラインで参加し、多くの社員が受講。

講座後のアンケートでは「環境意識の低さに気づいた」「小さなことから取り組む重要性を理解した」などの気づきが得られました。

2023年4月にはワークショップを開催し、社員が自分ごととしてサステナビリティを考える機会を提供。

大阪、東京、福岡、物流センターの各拠点でリアルとオンラインのハイブリッド形式で実施し、事業を通じてどんな社会を作りたいか、具体的なアクションを議論しました。

成果:サステナビリティ宣言の策定と意識改革

ワークショップを基に、リーダー7名が中心となり「サステナビリティ宣言ページ」を作成。

さらに、5R(リフューズ・リデュース・リユース・リペア・リサイクル)の社内アンケートを実施し、具体的な取り組みを可視化しました。

研修を通じ、社員の意識に変化が生まれ、「すでに自社がサステナビリティに貢献していると気づいた」「部署を超えた協力が必要だと理解した」といった声が上がりました。

今後の課題と展望

サステナビリティを社内文化として定着させるためには、定期的な学びの機会や意識醸成が必要。

今後もワークショップやカードゲームを活用し、継続的な社内浸透を進める方針です。

▼出典:社員研修とワークショップからサステナビリティ宣言を構築! DIY専門商社が社員の言葉で描いた目標

株式会社中島董商店

背景と課題

中島董商店は、食品・ワイン・IT・アセット事業を展開する企業グループで、2023年度からサステナビリティ推進を加速。

しかし、各グループ会社の従業員にはサステナビリティが身近に感じられておらず、社内浸透が課題となっていました。

そのため、まずは従業員一人ひとりがサステナビリティについて考える機会をつくるべく、「サステナビリティってなんですか?」をテーマに勉強会を開催しました。

対策:勉強会の概要と実施内容

- 対象者:グループ会社従業員(役職・部署問わず)

- 形式:対面+オンラインのハイブリッド型

- 参加者:105名(会場35名、オンライン70名)

- 登壇者:ICHI COMMONS代表・伏見崇宏氏

- 内容:サステナビリティの概念と歴史SDGsによる変化ESG投資の影響社会課題の多様性企業の取り組みと持続可能な経営

勉強会後の変化と成果

勉強会前後で従業員アンケートを実施したところ、サステナビリティに対する理解度が 35%→76% に向上。

さらに、「会社のサステナビリティ活動に積極的に参加したい」と考える社員が 77% に増加しました。

参加者からは、「身近なことから始める重要性を実感」「企業価値向上と社会課題解決の関連性が理解できた」との声が寄せられました。

今後について

経営企画部の金子氏は、「従業員がサステナビリティを考えるきっかけ作りとして成功した」と総括。

今後は、さらなる社内浸透に向けた活動を継続していく方針です。本事例は、企業がサステナビリティの理解促進と行動変容を促す上で、勉強会が有効なアプローチとなることを示しています。

▼研修の具体的な事例をもっとみたい方はこちら

▼参考:ScopeXが提供した社内研修のインタビュー記事(一部抜粋)

5. まとめと今後の展望

サステナビリティ研修は、単なる義務やコンプライアンス対応ではなく、企業の競争力向上にも寄与する重要な取り組みです。

社会課題の解決と事業成長を両立させるためには、企業全体でサステナビリティの意識を持ち、実践につなげることが求められます。

成功事例から学び、自社に適した研修プログラムを導入

本記事で紹介した事例からも分かるように、サステナビリティ研修の成功には「自社に合ったプログラム設計」と「社員の自分事化」が不可欠です。

リコーのように経営層と社員が一体となって取り組む企業や、中島董商店のように勉強会を活用して理解を深める企業もあります。

それぞれの企業文化やビジネスモデルに合った研修プログラムを選ぶことで、より効果的な社内浸透が可能となります。

研修後のフォローアップが、サステナビリティ意識の定着に不可欠

研修を一度実施するだけでは、社員の意識や行動は大きく変わりません。

研修後のフォローアップを通じて、継続的な学習や実践の機会を提供することが重要 です。

例えば、

✅ 定期的な勉強会やワークショップの実施

✅ KPIの設定による意識の可視化

✅ 社内コミュニケーションの強化(ニュースレター・動画配信など)

といった施策を組み合わせることで、サステナビリティが企業文化として根付くようになります。

今すぐ社内で導入を検討してみては?

サステナビリティの取り組みは、企業の成長戦略の一環としてますます重要になっています。

社員の意識を高め、行動変容を促すためにも、サステナビリティ研修の導入を今すぐ検討してみてはいかがでしょうか?

サステナビリティ経営を実践し、社内外のステークホルダーからの評価を高めるために、まずは小さな一歩から始めましょう。

今こそ、自社に適した研修プログラムを導入し、持続可能な未来への第一歩を踏み出す時です。