エシカル消費とは!?企業が取り組むエシカル通信簿と合わせて解説

サステナビリティ(持続可能性)という言葉を聞くと、気候変動やSDGsという単語が連想され、個人よりも企業に関係するもの、というイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

しかし最近は、企業や消費者の間で「エシカル消費」という考え方が広まっています。

この「エシカル消費」とは一体何なのでしょうか?そして、なぜ私たち一人ひとりがエシカルな選択を意識することが求められているのでしょうか?

この記事では、エシカル消費が現代社会においてどのような意義を持ち、どのように広がりを見せているのかを掘り下げていきます。

また、企業がどのようにこの動きに対応しているか、具体的な取り組みも合わせて解説します。

エシカル消費によってもたらされる、社会全体のポジティブな変化に焦点を当てながら、読者一人ひとりができる行動の重要性についても考察していきたいと思います。

※エシカル=倫理的・道徳的

消費者が取り組むエシカル消費

エシカル消費とは

エシカル消費とは、「地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動」を指します。

私たち一人一人が社会的な課題に気付き、日々の買物を通してその課題の解決のために、自分は何ができるのかを考えてみること、これがエシカル消費の第一歩です。

SDGs17のゴールのうち、ゴール12に関連する取組です。

エシカル消費の起源と拡大(〜1990年代)

エシカル消費は、「社会や環境への責任を意識した購買」という発想が段階的に成熟してきた結果として生まれました。

出発点は19世紀イギリスの労働運動。急速な工業化のもとで生じた過酷な就労実態に対し、消費者や活動家が「商品が作られる背景」に目を向けたことが、のちのフェアトレード思想の萌芽になります。

20世紀に入ると、1960年代の公民権運動・環境保護運動が追い風となり、労働条件や環境影響を考慮した購買行動が一般化。

企業は透明性や責任ある経営を求められ、市民の選択が企業行動を変えるという力学が社会に浸透しました。

1970年代には酸性雨やエネルギー危機を背景に、環境配慮型のグリーン消費が台頭。リサイクル素材やエコラベルの導入が進み、消費と環境保全の結びつきが明確化します。

1990年代にはフェアトレード認証が制度化・普及し、コーヒー・チョコレート・衣料など幅広い分野で「公正な取引」を選べる土壌が整備。

これにより、エシカル消費はニッチな運動から、“選べば参加できる”社会的ムーブメントへと拡大しました。

21世紀の展開と現在の意義(2000年代〜現在)

2000年代以降、エシカル消費は人権・動物福祉・プラスチックごみ・気候変動などテーマが多層化。

マイクロプラスチックや気候危機の深刻化を受け、企業は製品ライフサイクル全体での配慮や、サプライチェーンの透明性を強く求められるようになりました。

SNSやオンラインメディアが可視化の装置となり、消費者は企業の方針・実績を比較検討しやすくなった一方、グリーンウォッシュへの目も厳格化。

結果として、企業は第三者認証・トレーサビリティ・情報開示の強化に踏み出し、購買データは市場全体のインセンティブを「安さ一辺倒」から「倫理と価値」へとシフトさせています。

いまやエシカル消費は、個人の趣味嗜好ではなく企業の競争力・投資家評価・規制対応にも直結する実務テーマ。

小さな選択の集積が需要シグナルとなり、調達・設計・物流・販売の各工程を変える——その因果が明確になったことこそ、現在の最大の意義です。

エシカル消費の重要性:日々の選択が社会を動かす

エシカル消費とは、人や社会、環境に配慮した“思いやりのある消費行動のことです。

単に「何を買うか」ではなく、その商品がどんな環境で作られ、どんな影響を及ぼすかまでを考えて選ぶことが大切になります。

この考え方は、個人の行動を通じて持続可能な社会を支える強力な手段であり、今、世界中で注目が高まっています。

1. 環境を守る力になる

エシカルな視点で商品を選ぶ消費者が増えると、企業は再生可能エネルギーの導入や低環境負荷素材の活用を進めざるを得ません。

たとえば、オーガニック製品やリサイクル素材を使った商品を選ぶことで、温室効果ガスの削減や資源の有効利用が促進されます。

消費者の選択が企業のサプライチェーン全体に影響を与え、結果として持続可能な社会のエコシステムを育むことにつながるのです。

2. 社会的公正を広げる

エシカル消費は、労働者の権利保護や生活水準の改善にも直結します。

発展途上国では、安価な大量生産の裏側で、低賃金や劣悪な労働環境が問題となっています。

しかし、フェアトレード商品や人権に配慮したブランドを選ぶことで、生産者に正当な報酬が支払われ、安心して働ける仕組みを支えることができます。

この選択は、企業に対しても「責任ある調達と透明なサプライチェーンを求める声」として届き、社会全体の倫理水準を高めるきっかけとなります。

3. 企業の未来を変える

消費者の行動が変われば、企業の戦略も変わります。

近年では、エシカルな商品を求める声に応える形で、企業が持続可能なビジネスモデルへとシフトする動きが広がっています。

これは単なる社会貢献ではなく、ブランド価値や投資家評価を高める“経営戦略”にもなっています。

エシカルな取り組みを行う企業は、長期的な信頼とファンを獲得し、結果的に競争力を強化することができます。

4. 未来への投資としてのエシカル消費

エシカル消費は、「小さな選択で社会を動かす」行動です。

私たち一人ひとりの購買行動が企業に影響を与え、やがて社会の仕組みを変えていきます。

たとえば、フェアトレードコーヒーを選ぶことも、リユース製品を使うことも、その一歩です。

最終的に、こうした選択が集まることで、環境にも人にもやさしい持続可能な社会が実現します。

エシカル消費は、今を生きる私たちが未来に贈る「希望の投資」なのです。

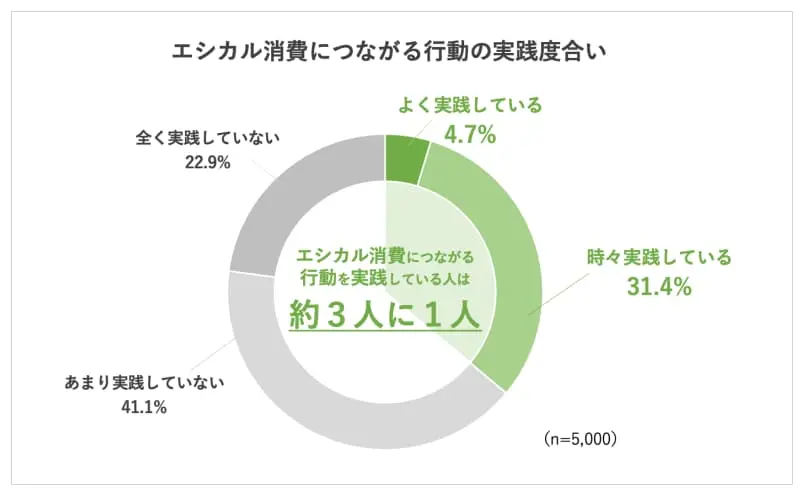

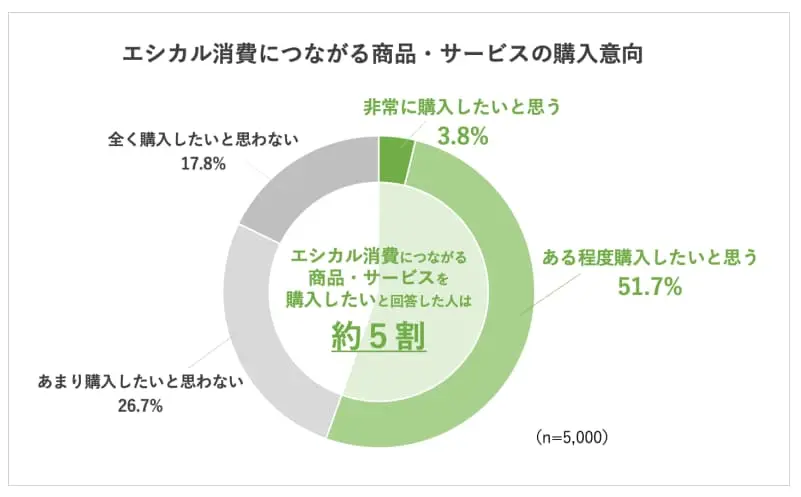

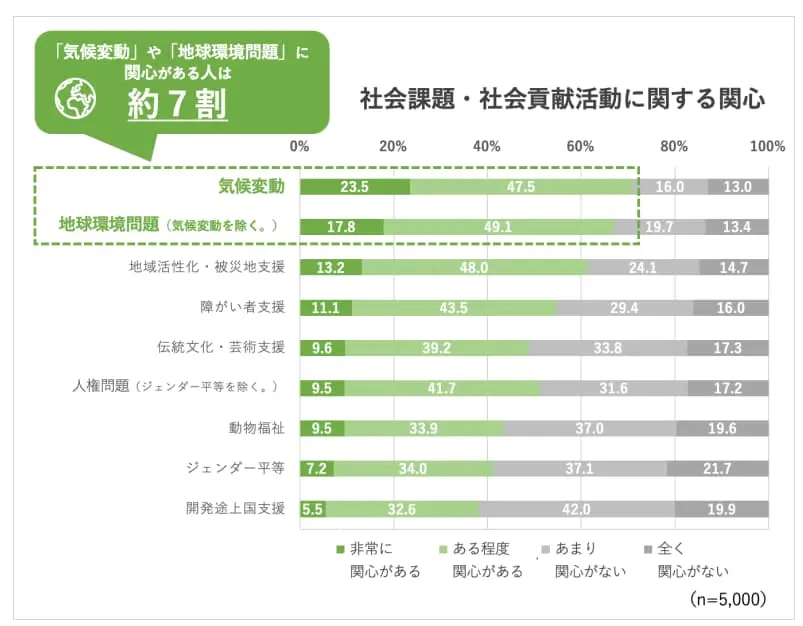

エシカル消費はどのくらい知られている?

消費者庁が令和5年度に行った「消費生活意識調査」の結果を共有します。

エシカル消費の認知度

エシカル消費(倫理的消費)を知っているか聞いたところ、知っていると回答した人は29.3%

(「言葉と内容の両方を知っている」又は「言葉は知っているが内容は知らない」と回答した人)

年代別では、30歳代の認知度が35.6%と最も高いという結果でした。

過去のアンケート結果

(「知っている」と回答した割合)

令和4年度エシカル意識調査 :26.9%

令和元年度エシカル意識調査 :12.2%

平成28年度エシカル意識調査 :6.0%

購入経験のあるエシカル消費につながる商品・サービス

購入経験のあるエシカル消費につながる商品・サービスについては、「リサイクル製品(古紙製品、日用品、文房具、事務用品等)(34.5% )」 と回答した人の割合が最も高く、次いで「地産地消・地元の特産品(30.5%)」、「 省エネ・CO2削減製品(冷蔵庫、エアコン、テレビ、照明器具等)(23.9%)」となりました。

いずれかの購入経験があると回答した人は62.5%でした。

これらのアンケート結果から、エシカル消費について詳しく知っている方は多くないものの、地産地消や省エネ、ファッションや低価格といったニーズにより、結果的にエシカル消費を行っている方が一定数いる、という見方もできると思います。

エシカル消費の課題と展望:企業・消費者・社会の三方向から考える未来

企業が直面する3つの課題

(1)コスト増加の壁

エシカルな素材や再エネの導入、労働環境の改善などは、通常の生産よりコストが高くつきます。

結果として、商品の価格が上がりやすくなり、「安さ」を重視する市場とのギャップが生まれます。

特にグローバル展開する企業ほど、コスト最適化と倫理基準の両立が課題です。

(2)認識と評価のギャップ

企業がサステナブルな投資をしても、消費者がその価値を十分に理解しない場合、売上やブランド評価に結びつかないことがあります。

「高いけれど良い商品」という認識を社会全体で醸成しなければ、企業のモチベーション低下につながります。

(3)サプライチェーンの複雑化

多国籍企業ほど、素材の調達から生産・流通までの構造が入り組んでおり、人権侵害や環境負荷のリスクを把握しにくいのが現実です。

トレーサビリティ(追跡可能性)の確保や監査体制の強化が不可欠ですが、これもコスト負担を伴います。

消費者側が抱える3つの課題

(1)情報不足

エシカル商品を買いたくても、「どのブランドが本当にサステナブルなのか分からない」という声は少なくありません。

ラベルや広告が不透明な場合、正しい選択をしたくてもできない状況が生まれます。

(2)価格の高さ

エシカル製品は生産コストが高いため、価格も一般商品より割高になる傾向があります。

その結果、“意識の高い一部の人”に限定された購買行動になりやすく、普及の壁となっています。

(3)信頼性への懸念

「エコ」「サステナブル」と表示されていても、実際には根拠が薄い“グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)”が問題視されています。

こうした事例が増えると、消費者の信頼を損ない、本当に努力している企業が埋もれてしまう恐れがあります。

データで見る「価格の許容度」

消費者庁の令和5年度「消費生活意識調査」によると、

「エシカル商品を今後購入したい」と回答した約6割の人のうち、

割高でも購入したいと答えた割合は以下の通りです。

- 食料品:73.5%(最も高い)

- 電力:60.1%(最も低い)

つまり、生活に密接した分野ほどエシカルな選択が受け入れられやすく、日常消費から意識が変化していることが分かります。

これらの課題に対処するためには、企業と消費者が共に情報の透明性を高め、教育を通じてエシカル消費の理解を深めることが重要です。

課題を乗り越えるためのカギ

エシカル消費の推進には、企業・消費者・行政の三者連携が不可欠です。

- 企業は、情報公開とエビデンス提示を徹底し、信頼性を高める。

- 消費者は、ラベル・認証マーク(例:フェアトレード、FSC、MSCなど)を学び、正しい知識で選ぶ。

- 行政・教育機関は、学校教育や政策でエシカルリテラシーを底上げする。

このように、情報の透明性と教育の充実が「理解→行動→市場変革」の好循環を生み出します。

エシカル消費の未来展望

(1)技術革新による透明性の向上

ブロックチェーンやAI分析の活用で、製品の生産履歴をリアルタイムで追跡できる時代が到来しています。

「どこで・誰が・どう作ったか」が明確になれば、企業の信頼性は飛躍的に向上します。

(2)教育と意識の向上

学校教育・企業研修・SNSを通じて、“倫理的な選択が当たり前”の文化が根付きつつあります。

これにより、消費行動の質が変化し、社会的責任を重視する層が拡大しています。

(3)政策と規制の強化

政府による環境表示制度の厳格化やエシカル調達基準の義務化など、制度面の後押しが加速。

エコフレンドリーな製品が「コストではなく利益を生む」ビジネスモデルに進化しています。

(4)消費者の影響力拡大

SNSによる口コミ・レビューが市場の流れを左右する時代。

消費者は「選ぶ力」を通じて、企業の行動や社会の倫理基準を直接動かす存在となっています。

エシカル消費を取り入れるための具体的な方法

個人ができるエシカルな選択

個人が日常生活でできるエシカルな選択は、地球環境と社会の持続可能性に貢献します。以下に具体的な方法を示します。

製品の選択

フェアトレードやオーガニック製品を選ぶことで、環境や生産者に配慮した消費が可能です。

消費の削減

過剰消費を避け、必要なものだけを購入することで資源の無駄遣いを減らします。

リサイクルとアップサイクル: 使用済みの商品をリサイクルするか、新しい用途に再利用することで、廃棄物の削減に寄与します。

情報の共有と教育

エシカルな消費に関する情報を学び、周囲にその重要性を伝えることも大切です。

エシカル通信簿の役割と影響

エシカル通信簿とは?

ここまでは個人の取り組みとしてエシカル消費のお話をしましたが、企業の取り組みはどうでしょうか。

実は企業側には「エシカル通信簿」という評価指標が存在しています。

消費者にエシカル消費を促すための情報提供の一環として、SSRCが2016年に開始した調査プロジェクトです。日本の企業に求めたい取組みを市民目線で調査し、評価を発表することで、ブランド・商品の選択に寄与することを目指しています。

SSRC:持続可能な社会の実現を目指す、専門性をもったNGO・市民団体が参加し、2016年に設立。環境・消費・人権・アニマルウェルフェアなどの課題に取り組む38の団体が集まるネットワーク団体です(2024年3月現在)。

エシカル通信簿の目的

主な目的は、「企業の持続可能な行動を奨励し、その取り組みを公に評価することで消費者の意識を高め、サステナブルな社会の構築に寄与すること」です 。

エシカル通信簿の歴史

「企業のエシカル通信簿」は2016年度にスタートしており、2023年度で7回目となります。毎年全業界を対象とするのではなく、調査対象とする業界を1年に1つ選び、その業界で売上高上位の企業を対象に調査を行います。初めは食品やアパレル業界に焦点を当てていましたが、徐々にその範囲を広げ、今では大手企業も含めた多業界の企業が評価の対象となっています 。

これまで調査した業界

第1回(2016年度) 加工食品、アパレル

第2回(2017年度) 化粧品、コンビニ、宅配

第3回(2018年度) 家電、外食

第4回(2019年度) カフェ、飲料

第5回(2021年度) スーパーマーケット

第6回(2022年度) 加工食品

第7回(2023年度) アパレル

アパレル業界は第1回(2016年度)でも調査をしているため、第7回(2023年度)のエシカル通信簿では、初めてとなる2回目の調査でした。その背景には、2013年アパレル業界の課題を浮き彫りにしたラナ・プラザビル崩落事故(バングラディシュ)からちょうど10年が経過したというのもあったようです。最近はエシカルファッションという言葉も耳にするようになりましたので、第1回からの変化に注目です。

第7回調査対象企業

・株式会社ファーストリテイリング

・株式会社しまむら

・株式会社アダストリア

・株式会社良品計画

・株式会社ワコールHD

・株式会社ワールド

・株式会社TSI HD

・株式会社オンワードHD

・青山商事株式会社

・株式会社ユナイテッドアローズ

(太字は第1回も対象となっていた企業)

特徴的な評価方法

調査の仕方

「企業のエシカル通信簿」は通常の企業評価指標とは異なり、あくまで市民・NGOの目線から、「企業にどうあって欲しいか」「どんな情報を公開して欲しいか」という基準で調査票を作っています。そのため、企業がアンケートに回答するという一般的な方法ではありません。まずは公開情報をもとにSSRCで調査票に記入し、その結果を企業に送って対話を重ね、照会・修正・再検討しながら、最終結果を出しています。

評価方法

もう一つの特徴は、「総合評価」や「ランキング」は行わず、あくまで分野ごとの達成度を評価する「通信簿」の形であることです。

総合点(または全分野の平均点)で企業に順位をつけると、どうしてもそこにばかり目が行き、個々の取組みが見えにくくなります。

企業を批判するのではなく、企業の取組み度合いを消費者に知らせ、企業の良い行動を応援し、最終的にサステナブルな社会を作っていくことが目的なので、分野ごとの評価を大事にしています。

評価項目

1:サステナビリティ体制

2:消費者の保護・支援

3:人権・労働

4:社会・社会貢献

5:平和・非暴力

6:アニマルウェルフェア

7:環境

これらの7分野(大項目)について、企業の持続可能な社会に向けての取組みの可否や、企業が抱える課題を調査・分析します。

各分野は10段階で評価され、その結果は公に発表されます 。

エシカル通信簿2023結果発表

大項目の「環境」だけはさらに6分野(小項目A~F)に分けて、こちらも10段階で評価します。

A:環境ガバナンス

B:気候変動

C:ゴミ削減

D:生物多様性

E:化学物質

F:水

<2023年度調査概要>

ハイブランドのサステナビリティ推進やファストファッションの変容により、第7回の2016 年度調査時(5社)と比較すると、情報公開、取組み内容、そしてSSRCの呼びかけへの対応のすべてにおいて、質・量ともに全体的に向上していることがわかりました。

調査票は毎年改良を加えているため、全く同列で比較はできないものの、 主に「サステナビリティ体制」「人権・労働」「環境」の分野で大きく進展がありました。

逆に「平和・非暴力」「アニマルウェルフェア」は一部企業を除きほとんど進展が見られませんでした。 また分野によっては最低「2」から最高「9」までと、企業間のばらつきが大きくなりました。

SSRCとのやり取りに応じた企業は、追加で情報を確認することができたので評価が高くなりました。

またやり取りに応じた7社のうち、結果発表会の後の「個別ダイアローグ」にも積極的に参加の意思を示した企業が3社ありました。

本プロジェクトを自社のサステナビリティへの取組み向上に生かそうという姿勢の表れであると言えそうです。

企業が取り組むべきエシカルな戦略

企業には、エシカルな戦略を取り入れることで、ブランド価値を高めると同時に社会的責任を果たすことが求められます。

持続可能なサプライチェーン

原材料の調達から製品の配送に至るまで、環境に配慮した方法を選び、透明性を確保します。

エシカルな労働環境の提供

公正な労働条件を確保し、従業員の権利を守ることで、倫理的な基準を満たします。

製品の持続可能性

製品のライフサイクル全体を考慮し、再利用可能またはリサイクル可能な材料を使用します。

社会的責任の取り組み

コミュニティとの関わりを深め、社会的課題の解決に積極的に貢献するプロジェクトを実施します。

エシカル通信簿の活用方法

「エシカル通信簿」は、企業と消費者の双方にとって重要な役割を果たしています。

企業視点

透明性の向上

エシカル通信簿は、企業が自社の社会的および環境的取り組みを公開することで、透明性を向上させる手段となります。これにより、信頼性の向上につながります。

改善の指標

評価を受けた結果は、企業が自身の持続可能性の実践にどの程度取り組んでいるかを示すバロメータとなり、必要な改善点を明らかにします。

ブランド価値の強化

良い評価を受けることで、企業のブランド価値を高め、消費者や投資家に対してポジティブなイメージを与えることができます。

消費者視点

情報に基づく選択

消費者はエシカル通信簿を利用して、企業の社会的、環境的責任を理解し、情報に基づいた購買決定を行うことができます。

支持の表明

エシカル通信簿の結果を参照することで、消費者は倫理的に行動する企業を支持し、そのような企業の製品やサービスを選ぶことで、倫理的な市場を育成する手助けができます。

エシカル通信簿による消費者への影響:行動を変える「見える化」の力

「エシカル通信簿」は、企業の社会的責任や環境配慮の取り組みを市民・NGOの目線で評価・公開するプロジェクトです。

その目的のひとつは、消費者が「情報に基づいた選択」をできるようにすること。

企業の姿勢を“見える化”することで、購買行動の質を高め、社会全体の倫理的水準を引き上げる役割を果たしています。

1. 情報の透明化が購買判断を支える

エシカル通信簿では、企業がどの程度人権・環境・社会貢献に取り組んでいるかを分野ごとに評価します。

消費者はこの情報を参考に、「どの企業が本当に社会的責任を果たしているのか」を具体的なデータで確認できます。

つまり、感覚的な印象ではなく、事実に基づいた消費判断ができるようになるのです。

例:サステナビリティ方針を公表している企業と、そうでない企業を比較して選ぶことが可能に。

2. 購買行動を変えるきっかけに

明確な評価基準が公開されることで、消費者はエシカルな製品を選びやすくなります。

結果として、サステナブルな商品やサービスの需要が増加し、企業側も倫理的な生産・流通へと舵を切るようになります。

こうして「選ぶ側」と「つくる側」が好循環を生む仕組みが形成されるのです。

消費者の“選択”が企業の行動を変える——それがエシカル通信簿の最大の狙いです。

3. 消費者が実践できる具体的な行動

(1)製品の背景を調べる

購入前に、その製品がどこで・どのように作られたかを確認しましょう。

労働条件・環境配慮・素材の出所などを調べることで、より倫理的な選択が可能になります。

(2)エコラベルや認証マークを確認する

「フェアトレード認証」「オーガニック認証」「FSC認証」など、第三者機関による認証は信頼の証です。

こうしたマークを意識してチェックするだけで、環境と人権に配慮した商品を選びやすくなります。

(3)地元・地域産品を選ぶ

地域で作られた製品を購入することで、輸送時のCO₂削減と地域経済の活性化に貢献できます。

「地産地消」は最も身近なエシカル行動のひとつです。

(4)持続可能な素材を選ぶ

竹・リサイクルプラスチックなどの再生素材を使った商品を選ぶことで、資源の循環利用を促進します。

(5)長持ちする製品を選ぶ

「安くてすぐ壊れる」よりも、「修理しながら長く使える製品」を選ぶことで、廃棄物の削減につながります。

(6)セカンドハンド(中古)を利用する

中古・リユース品を選ぶことで、新しい資源の消費を抑え、経済的にも無理のないエシカル消費が実現します。

4. 消費者意識が社会を変える

エシカル通信簿を通じて、消費者は企業の行動を学び、「自分の消費が社会にどんな影響を与えるか」を理解するようになります。

この意識の変化こそが、企業の改革を促す最大の推進力です。

たとえば、SNSで「倫理的な企業を応援する声」が増えれば、それが市場のシグナルとなり、他の企業も行動を改めざるを得ません。

5. 見える化がつくる“選ばれる未来”

エシカル通信簿は、単なる評価ツールではなく、「消費者教育のプラットフォーム」でもあります。

企業の努力を可視化し、消費者の学びと選択を支援することで、持続可能な消費文化の基盤を築いています。

私たち一人ひとりが、通信簿をヒントにより良い選択を重ねていけば、

やがて市場全体が「倫理的な行動が報われる社会」へと進化していくのです。

まとめ

エシカル消費は、人・社会・地域・環境に配慮した購買行動であり、私たち一人ひとりが日常生活を通じて持続可能な未来に貢献できる手段です。

歴史をたどると、19世紀の労働者保護運動から始まり、フェアトレードやグリーン消費、近年では人権や動物福祉までテーマが広がり、今や世界的なムーブメントとなっています。

消費者庁の調査では認知度はまだ約3割にとどまるものの、リサイクル製品や地産地消、省エネ製品を通じて実際には多くの人がすでに関わっています。

企業も「エシカル通信簿」による評価を受けながら透明性や責任ある経営を求められ、行動変容を迫られています。

エシカル消費は単なる流行ではなく、社会全体を変える力を持つ行動です。

小さな選択の積み重ねが企業を動かし、持続可能で公正な社会を実現する鍵となるのです。

(余談)

日本で5月といえばGWをイメージする方がほとんどだと思います。

しかし、実は同じ5月に消費者庁が「消費者月間」という啓蒙活動を毎年実施しています。

今年のテーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」という内容でした。

みなさんも改めてエシカル消費について考えて、そして小さなことからで構いませんので、何か行動に移せると素敵だと思います。

<出典>

消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(SSRC)

https://cnrc.jp/wp-content/uploads/2024/03/29e495e6740cf5c5e8777fdaf91d69fe-1.pdf

消費者庁 令和5年度第3回消費生活意識調査結果について

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumerresearchcms20123110901.pdf

消費者庁 消費者月間

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumereducation/publicawareness/gekkan/2024