ISO 14067とは?カーボンフットプリントを定量化する国際規格をわかりやすく解説

カーボンニュートラル経営の実現には、単に排出量を削減するだけでなく、その根拠を「定量的に示す」仕組みが欠かせません。

その中核となるのが、国際規格「ISO 14067」です。

この規格は、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて温室効果ガス(GHG)排出量を算定・評価するための統一基準を示したもので、いわば「製品カーボンフットプリント(CFP)」の世界共通ルールといえます。

ISO 14040/14044で定義されるLCA(ライフサイクルアセスメント)を基盤に、環境影響のうち「気候変動」に特化して設計されており、国際的な信頼性をもつ数値比較が可能です。

企業にとっての導入メリットは、単なる環境配慮の証明にとどまりません。

算定を通じて排出のホットスポットが明確になり、サプライチェーン全体の改善・効率化につながります。

また、検証済みのCFPは顧客・投資家からの信頼を高め、EUのCBAM(炭素国境調整メカニズム)やGX-ETSといった国際制度への対応にも直結します。

さらに、アシックスのように「低CFP値」を製品訴求に活かす企業も登場しつつあり、ISO 14067はもはや競争優位を生む経営ツールとして注目されています。

この記事では、ISO 14067の概要、算定の基本、要求事項、導入メリット、そして今後の展望までを体系的に解説します。

脱炭素を戦略に変える第一歩として、ISO 14067の本質をわかりやすく読み解きます。

ISO 14067の概要と国際的な位置づけ

ISO 14067は、製品やサービスのライフサイクル全体における温室効果ガス(GHG)排出量を定量的に算出するための国際規格です。

原材料の採取から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの工程を包括的に評価し、製品1単位あたりにどれだけのCO₂排出が発生しているかを明確に示します。

これにより、企業は自社製品の環境負荷を科学的根拠に基づいて“見える化”できるようになりました。

この規格の目的は、国や業界ごとにばらつきがあったカーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)の算定方法をグローバルに比較可能な基準として統一することにあります。

特に、海外市場やサプライチェーン全体での環境情報開示が進む中、ISO 14067は企業の国際競争力を左右する重要なフレームワークとなっています。

ISO 14067の定義と目的

ISO 14067は、ライフサイクル全体を通じてGHG排出を定量化し、その結果を客観的に比較・開示できる仕組みを提供する規格です。

環境報告書やESG評価においても、信頼性の高いデータを基盤とした定量的な指標として広く採用が進んでいます。

従来の「感覚的なエコ」から脱し、科学的根拠をもとに環境影響を数値化することを可能にした点が、この規格の最大の特徴です。

企業にとっては、自社の脱炭素戦略を定量的に示すための“国際共通言語”ともいえます。

LCA(ライフサイクルアセスメント)との関係性

ISO 14067の方法論は、ISO 14040およびISO 14044で規定されるライフサイクルアセスメント(LCA)の原則に基づいています。

LCAは、製品が環境に与えるあらゆる影響を定量的に評価する包括的手法ですが、ISO 14067はその中でも「気候変動(Climate Change)」という単一の影響領域に特化している点が大きな違いです。

つまり、LCAが多面的な環境評価の“地図”であるなら、ISO 14067はその中から“炭素”だけに焦点を当てた専門ツールといえます。

さらに、ISO 14067で扱う製品カーボンフットプリント(PCF:Product Carbon Footprint)は、LCAの実践的応用形態と位置づけられます。

この構造により、企業は複雑な環境評価全体に踏み込まずとも、CO₂排出に関する主要データを効率的に把握・活用できるのです。

2018年改訂の背景と他規格との分担

ISO 14067は、2013年に発行された技術仕様書「ISO/TS 14067:2013」を基に策定され、2018年の改訂版(ISO 14067:2018)で正式な国際規格へと昇格しました。

この改訂では、範囲の明確化と役割分担が進み、企業がより実務的に導入しやすい形へと再設計されています。

具体的には、

- 情報開示やコミュニケーションに関する要件は「ISO 14026」へ移行、

- 検証・バリデーションに関する要件は「ISO 14064-3」へ移管、

という形で、ISO体系全体の整合性が図られました。

この再構成により、ISO 14067は「算定」に特化したシンプルで実用的な規格として位置づけられ、企業が内部でカーボンフットプリントを導入しやすくなっています。

ISO 14001・ISO 14064との補完関係

ISO 14067は単独で完結する規格ではなく、他の環境・温室効果ガス関連ISO規格と連携して機能する体系の一部です。

- ISO 14001:環境マネジメントシステムの全体枠組みを定める規格。組織運営や環境方針レベルを管理対象とする。

- ISO 14064:組織単位でのGHG排出量の算定と報告に関する規格。

- ISO 14067:製品単位の炭素定量化(Productレベル)に特化した規格。

これらは「組織(14064)」「製品(14067)」「マネジメント(14001)」という異なる階層を補完的にカバーしており、相互運用性が高いのが特徴です。

企業はこれらを組み合わせることで、組織レベルから製品レベルまでの一貫した脱炭素経営を実現できます。

ISO 14067の要求事項と検証プロセス

ISO 14067を正しく実施するには、算定の一貫性・透明性・再現性を確保することが不可欠です。

この規格は単にカーボンフットプリント(CFP)を算出するだけでなく、算出結果が第三者にとっても信頼できる形で文書化されているかを重視しています。

そのため、企業はデータの収集から報告、検証までを一連の流れとして管理しなければなりません。

ここでは、ISO 14067の主要な要求事項と検証プロセスを、実務担当者が押さえておくべき観点から整理します

5つの原則に基づいて

ISO 14067は、製品カーボンフットプリントを信頼性の高い形で報告するために、以下の5つの原則を定めています。

- Relevance(関連性):算定の目的に対して適切なデータ・方法を用いること。

- Completeness(完全性):重要な排出源を網羅し、抜け漏れをなくすこと。

- Consistency(一貫性):年度や製品間の比較が可能となるよう、手法を統一すること。

- Accuracy(正確性):誤差や推定値を最小限にし、信頼できる結果を導くこと。

- Transparency(透明性):算定の前提条件・仮定・限界を明確に開示すること。

これらの原則は、単なる理念ではなく、CFPの算定報告書の品質を保証するための必須条件です。

特に、国際的なサプライチェーン開示(例:SBTi・CDP報告)においては、透明性と一貫性が監査や評価の中心的な基準とされています。

データ収集と排出原単位の選定

ISO 14067の算定では、データの質と代表性が結果の信頼性を大きく左右します。

そのため、データ収集段階では以下の2つのポイントを重視することが求められます。

- 産業別LCAデータベースの活用

代表的なものに「IDEA」「ecoinvent」「LCA for Experts」などがあります。

これらを利用することで、標準化された排出原単位を適用できます。 - スコープ3データとの整合性

製品単位でのCFP算定は、企業全体のScope3排出量とも密接に関連します。

ISO 14067を適用する際には、企業全体のGHGインベントリ(ISO 14064シリーズ)とデータ整合性を保つことが重要です。

さらに、ISO 14067は「一次データを優先的に使用すること」を推奨しており、サプライヤーや自社工場から直接取得した情報の比率が高いほど、算定の信頼度が上がります。

文書化とトレーサビリティ

ISO 14067においては、「データを正しく残す」ことが“検証に耐えるCFP”の条件です。

すべての算定プロセス(仮定、境界設定、使用データ、排出原単位、除外項目など)は明確に記録し、第三者が追跡可能な形で管理しなければなりません。

文書化の目的は単なる社内管理ではなく、第三者による再現性の確保です。

たとえば、同じ製品を別の監査員が再評価しても、同等の結果が導かれることが求められます。

そのため、多くの企業はISO 14067対応のLCAソフトウェアや文書管理ツールを併用し、トレーサビリティを確立しています。

ISO 14064-3に基づく第三者検証の流れ

CFPの信頼性を担保する最終ステップが、ISO 14064-3に準拠した第三者検証です。

このプロセスでは、以下の手順が一般的に行われます。

- 検証計画の策定

検証範囲、基準、方法、必要資料を明確に設定。 - 実地審査(オンサイトレビュー)

データ収集・算定過程・システム境界を第三者が確認。 - 意見書(Verification Statement)の発行

適合性が確認されると、認証機関が公式文書を発行。

代表的な認証機関には、KPMGジャパン、SGS、DNV、Bureau Veritasなどがあり、各社ともISO 14064-3に基づくプロセスを採用しています。

検証を受けることで、企業は自社CFPの客観性・信頼性を正式に証明でき、社外開示や環境報告書への掲載が可能になります。

よくある算定エラーと回避策

ISO 14067の実務では、以下のような典型的な算定エラーが頻発します。

- システム境界の誤定義:排出範囲を狭く設定しすぎて全体像を捉えきれない。

- 二重計上:異なる工程で同一排出を重複して算定。

- データ欠落・仮定値依存:入手困難なデータを推定で補い誤差が拡大。

これらを防ぐためには、

- 社内レビュー体制(ダブルチェック)を整えること、

- LCA支援ツールや自動算定ソフトを導入すること、

が効果的です。

正確なデータ管理と検証体制を整備すれば、CFP結果の再現性が向上し、外部監査・投資家報告でも信頼されるデータ基盤を構築できます。

ISO 14067がもたらす企業価値と導入メリット

ISO 14067の導入は、単なる環境対応に留まらず、企業のブランド価値・市場競争力・信頼性を同時に高める戦略的ツールとなっています。

製品単位でCO₂排出量を見える化することで、企業は「環境負荷を減らす努力」を数値で証明でき、投資家や顧客からの評価を飛躍的に向上させられます。

ここでは、ISO 14067がもたらす4つの主要メリットを実例とともに解説します。

ブランド差別化と市場リーダーシップ

ISO 14067を取得した製品は、「低炭素ブランド」としての明確な差別化要素を持ちます。

実際、アシックスはシューズ製品に「CO₂排出量」を明記し、世界初の「カーボンフットプリント可視化シューズ」として話題を呼びました。

これは単なる環境配慮の表示ではなく、製品そのものが企業のサステナビリティ姿勢を体現するマーケティング要素として機能しています。

こうした「見える化戦略」は、

- 環境意識の高い消費者への訴求、

- ESG投資家へのアピール、

- 国際的な調達・入札条件の優位化、

といった複数のビジネス効果をもたらします。

つまり、ISO 14067は単なる認証ではなく、“環境を数字で語るブランド戦略”として市場での信頼と影響力を高める武器となるのです。

規制リスク対応とサプライチェーン管理

カーボンプライシングやGXリーグ、TCFD、SBTiなど、気候関連情報開示の国際枠組みが急速に整備される中、ISO 14067はそれらと高い整合性を持っています。

特に、日本では「GX-ETS(排出量取引制度)」が2026年から本格稼働予定であり、製品レベルの排出情報を管理できる企業は将来的な炭素コストリスクの回避につながります。

さらに、欧州では「サプライヤー単位のCFP開示」を求める動きが加速しており、

- 欧州顧客との取引継続、

- CBAM(炭素国境調整メカニズム)への適応、

にもISO 14067の枠組みが実務上役立ちます。

ISO 14067の算定体制を整えておくことで、スコープ3の上流・下流データを一元的に管理し、サプライチェーン全体でのGHG削減戦略を強化できるのです。

内部イノベーションとデータ基盤強化

ISO 14067導入の過程では、原材料、製造プロセス、物流、廃棄といった全工程のLCA(ライフサイクルアセスメント)データを精査する必要があります。

この過程で得られる知見は、単なる環境報告を超えて、社内DX(デジタルトランスフォーメーション)の起点となります。

- 各部門がデータを可視化・共有することで、部門横断的な改善文化が醸成される。

- 材料選定や製造工程の最適化により、原価低減や省エネ化の新たな機会が見えてくる。

結果として、環境と経済性を両立させた「スマートものづくり」が進展し、企業の競争優位性を中長期的に強化します。

ISO 14067は単なる環境規格ではなく、イノベーションを促すマネジメント基盤でもあるのです。

投資家・顧客との信頼構築

ISO 14067の算定結果を開示することで、企業は環境情報の透明性を客観的に証明できます。

これはESG格付け機関(MSCI、Sustainalyticsなど)の評価項目にも直結し、サステナビリティ経営の成熟度を示す明確なエビデンスとなります。

また、取引先企業や調達先においても、「カーボンフットプリント開示を行っているサプライヤー」は選定・入札で優遇されるケースが増えています。

特に、海外調達や公共入札ではCFPの開示が実質的な参入条件となることもあり、ISO 14067の認証取得が信頼と競争力の両面で強力な後押しになります。

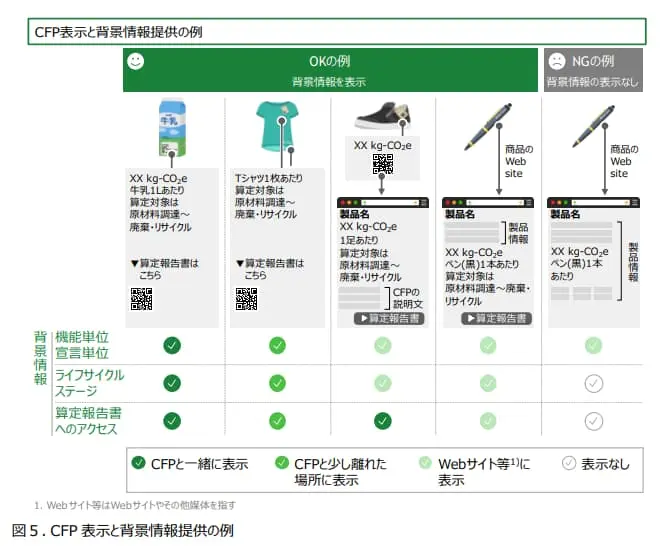

▼出典:環境省・経済産業省 カーボンフットプリント 表示ガイド(2025年2月)

ISO 14067の今後の展望と国際動向

ISO 14067は、カーボンフットプリント(CFP)の国際標準として確立した今、政策・テクノロジー・市場の三方向から急速に進化しています。

もはや「製品の環境性能を測る規格」という枠を超え、GX(グリーントランスフォーメーション)時代の企業競争力を支える基盤として位置づけられつつあります。

以下では、ISO 14067の将来的な展望を5つの側面から解説します。

他のISO規格との統合・連携の進展

ISO 14067は今後、他の環境関連ISO規格との統合的運用が進むと見込まれます。

特に注目されているのが、以下の規格との連携です。

- ISO 14068-1(カーボンニュートラリティ)

2023年発行の新規格で、企業・製品の「カーボンニュートラル達成」を検証するための国際基準。ISO 14067による算定データが、カーボンニュートラル証明の前提データとして活用される。 - ISO 14030(グリーンボンド評価)

グリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ボンドの環境評価基準を定める規格。ここでも製品やプロジェクトのCO₂削減効果を数値化するために、ISO 14067の枠組みが引用される。

今後は「製品のCFP算定」だけでなく、脱炭素金融・投資評価・サプライチェーン報告などへの“共通言語”としてのISO 14067が広く利用される流れが加速するでしょう。

EU CBAMやGHGプロトコルとの整合性強化

EUが導入を進めるCBAM(炭素国境調整メカニズム)では、輸入製品の炭素排出量報告が2026年以降義務化されます。

このとき、ISO 14067で算定したCFPデータが、国境を越える取引における「環境パスポート」として機能することが期待されています。

また、GHGプロトコル(Greenhouse Gas Protocol)のScope3算定指針とも整合性が強化されており、ISO 14067の算定結果をScope3カテゴリごとの排出原単位に反映させる動きも進行中です。

今後、ISO 14067は「国際的な炭素情報の共通通貨」として、グローバル企業間取引やESG開示の信頼性を支える中心規格となるでしょう。

特に、EU域内で製品を販売する日本企業は、ISO 14067準拠のCFP算定体制を整備しなければ、輸出条件を満たせなくなるリスクが高まっています。

テクノロジーによる算定高度化

今後、ISO 14067の算定プロセスは、AI・IoT・デジタルMRV(Measurement, Reporting, Verification)技術によって大きく変革していきます。

- AI分析・自動LCA算定ツール

入力データをAIが補完し、算定誤差を自動補正。IDEAやecoinventなどのデータベース連携が進む。 - IoTによるリアルタイム排出量把握

製造ラインや物流過程でのCO₂排出を自動モニタリングし、更新頻度を従来の年単位から月単位へ短縮。 - ブロックチェーン・クラウドMRV

取引データを暗号化・共有化することで、第三者検証を効率化し、データの信頼性とトレーサビリティを強化。

こうした技術進展により、ISO 14067は“事後集計型”から“リアルタイム算定型”へと進化し、サプライチェーン全体でのカーボン管理の即時性と精度が飛躍的に向上します。

GX-ETS・Scope3義務化時代のCFPの役割

日本でも2026年からGX-ETS(排出量取引制度)が本格化し、企業単位(Scope1,2)に続きScope3排出の管理が実質的に義務化される流れにあります。

このときISO 14067は、「製品レベルの排出量を正確にトレースするための算定規格」として不可欠な役割を果たします。

GX-ETSの対象企業は、

- 自社の直接排出量だけでなく、

- 調達・輸送・使用・廃棄といったサプライチェーン全体の炭素責任

を可視化する必要があります。

ISO 14067に準拠したCFPは、これらのデータを精緻に補完し、企業単位(ISO 14064)と製品単位(ISO 14067)の“データ連携基盤”として機能します。

この構造的な整合性こそが、GX-ETS対応・国際開示・ESG投資すべてにおいて鍵を握るのです。

取引制度とは?企業に必要な準備について解説.jpg)

日本企業の今後の方向性

日本では、経済産業省と環境省が中心となってCFP認証支援制度の強化を進めています。

たとえば、経産省主導の「LCA/CFPプログラム」では、ISO 14067に準拠した算定支援ツールやデータ公開を通じて、中堅・中小企業の導入支援を拡大中です。

また、政府は「脱炭素調達」や「GX推進型補助金」といった施策の中で、ISO 14067を活用したCFP算定を取引条件・評価基準として明確化しつつあります。

これにより、

- 大企業のみならず、中小企業もサプライチェーンの一員としてCFP対応を迫られる

- ISO 14067をベースとした脱炭素経営の“標準言語化”が加速

という2つの動きが顕在化しています。

今後の日本企業に求められるのは、「取得する」だけでなく、算定データを経営判断・製品設計・投資戦略に活かす段階への移行です。

まとめ

ISO 14067は、製品やサービスのライフサイクル全体を通じてCO₂排出量を定量化する国際規格であり、企業の脱炭素経営を科学的に支える中核的なフレームワークです。

ISO 14040/14044のLCA原則を基盤に「気候変動」へ特化しており、国際的な比較や第三者検証にも耐えうる信頼性を持ちます。

算定を通じて排出のホットスポットを可視化し、工程改善やコスト最適化にも直結。

さらに、GX-ETSやEU CBAMなど国際制度との整合性が進む中で、ISO 14067は規制対応・取引条件・投資判断における“共通言語”となりつつあります。

ISO 14067は今後、単なる環境規格ではなく、企業価値と信頼を生む経営インフラとして、脱炭素社会の標準的ツールとなるでしょう。