Scope3カテゴリ3-Scope1,2 に含まれない燃料及び、エネルギー関連活動について具体的に解説

企業の脱炭素戦略を進める上で、Scope 3カテゴリ3(燃料・エネルギーの上流排出) の管理は欠かせません。

このカテゴリは、自社で使用する燃料や電力の製造・輸送段階で発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象とし、Scope1(直接排出)やScope2(電力使用による排出)ではカバーされない部分を補完します。

特に、発電用燃料の採掘・精製・輸送や、都市ガス・重油などの燃料供給プロセスでの排出が計上対象となるため、エネルギー消費の多い業種ではScope 3カテゴリ3の排出量が企業の環境負荷全体に大きく影響することがあります。

排出量の削減には、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、環境負荷の少ないサプライヤーの選定 などの施策が有効です。

本記事では、Scope 3カテゴリ3の詳細な算定方法と、具体的な削減戦略を解説し、企業が効果的な脱炭素経営を進めるための実践的なアプローチを紹介します。

Scope3 カテゴリ3の概要

Scope3カテゴリ3の概要:企業活動に潜む「エネルギー上流排出」とは?

Scope3カテゴリ3は、企業が使用する燃料や電力の製造・輸送過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象とする区分です。

つまり、自社で直接燃焼する際の排出(Scope1)や、購入した電力の発電時に発生する排出(Scope2)ではカバーされない、「上流工程」に隠れた排出量を把握することが目的となります。

Scope1・Scope2との違い

- Scope1(直接排出):自社工場のボイラーや社用車などで燃料を燃焼した際の排出。

- Scope2(間接排出):購入した電力や熱の利用に伴い、発電所などで発生する排出。

- Scope3カテゴリ3:これらに含まれない「採掘・精製・輸送」といった上流工程での排出。

このようにカテゴリ3は、エネルギーが利用可能な状態になるまでの排出を可視化する役割を担っています。

▼出典:環境省 サプライチェーン排出量算定に関する説明会 Scope3 〜算定編〜

具体的に含まれる排出プロセス

- 電力の場合:発電に使われる石炭や天然ガスの採掘、輸送、精製、発電所への供給まで。

- 燃料の場合:都市ガスや重油、石油などの燃料について、採掘・精製・輸送の各段階。

特に製造業や運輸業のようにエネルギー消費が多い業種では、このカテゴリ3の排出量が企業全体の環境負荷に占める割合が大きくなりやすい点が特徴です。

算定方法としては、購入したエネルギー量に、燃料種別ごとの排出原単位を乗じて計算します。

この際、各国・地域のエネルギーミックスや輸送距離などを考慮する必要があり、正確な把握には専門的な知識が求められます。

最近では、サプライヤーからの情報提供や、業界団体が公表する標準的な排出原単位を活用することで、より精度の高い算定が可能になっています。

このように、Scope3カテゴリ3の管理は、企業の環境負荷低減において重要な要素となっており、サプライチェーン全体での脱炭素化を進める上で欠かせない視点となっています。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ3の算定方法

Scope1,2で燃料の焼却や電力の使用を算定している企業は同数の活動量を使用することがほとんどです。

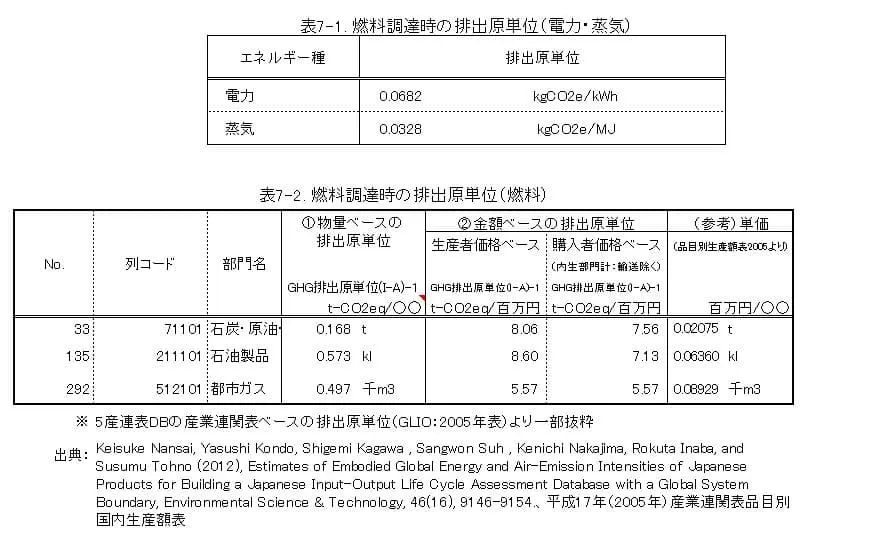

活動量×電力(蒸気)の排出原単位で算定していきます。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.5(EXCEL/6.72MB)<2025年3月リリース>

例として、

電気を10,000kwh使用している場合は、

10,000[kwh]×0.0682[kgCO2eq/kwh]=0.682 [tCO2eq]

蒸気を10,000MJ使用している場合は、

10,000[MJ]×0.0328[kgCO2eq/MJ]=0.682 [tCO2eq]

という形の算定になります。

は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)

Scope3カテゴリ3の削減施策:企業が取るべき実践的アプローチ

Scope3カテゴリ3(燃料・エネルギーの上流排出)は、サプライチェーン全体での脱炭素化を進めるうえで見過ごせない領域です。

ここでは、企業が実践できる代表的な削減施策をわかりやすく整理します。

1. 再生可能エネルギーへの移行

最も効果的な手段の一つが、太陽光・風力・水力といった再生可能エネルギーの導入です。

これらは化石燃料と違い、採掘や精製、長距離輸送を伴わないため、上流工程における排出を大幅に抑えることができます。

実際の導入手法には以下があります。

- 再エネ電力の直接調達

- PPA(電力購入契約)の活用

- グリーン電力証書の購入

ただし、再エネの上流工程に関する排出係数(例:風力・太陽光発電ごとの係数)は無料で提供されていないケースが多く、現状では企業の多くが「電力全体の平均係数」で算定しています。

海外のGaBiやecoinventといったデータベースでは、電源別に詳細な係数が用意されており、今後の精緻な評価に活用できます。

2. エネルギー効率の改善

エネルギーそのものの使用量を減らすことも直接的な削減につながります。

- 製造プロセスの最適化(例:工場ラインの省エネ化)

- 高効率設備の導入(例:最新型のボイラーやモーター)

- 建物の省エネ設計(例:空調システムの高効率化)

こうした取り組みにより、消費エネルギーが減れば、上流排出も比例して減少します。

3. サプライヤーの選定と調達戦略

調達段階での意思決定も重要です。

燃料や電力の供給事業者を選ぶ際、上流排出の少なさを評価基準に組み込むことで、より低炭素なサプライチェーンを築けます。

- 発電効率の高い最新設備を持つ発電所からの調達

- 輸送距離の短い地域からの燃料調達

これにより、排出量の削減だけでなく、調達リスクの低減やブランド価値向上にもつながります。

4. エネルギーマネジメントシステムの導入

近年は、デジタル技術を活用したエネルギーマネジメントも効果的です。

- 消費量をリアルタイムで監視

- AIによる需要予測で最適な調達量を決定

必要以上のエネルギー調達を避けられるため、無駄な上流排出の削減につながります。

5. 経営層のコミットメントと全社的体制

施策を確実に実行するには、経営層の強い意思と組織的な推進体制が欠かせません。

- 中長期の削減目標を明確に設定

- 投資計画に「環境負荷低減」の視点を組み込み

- 全社的にモニタリング・改善を継続

このような仕組みづくりによって、短期的な成果にとどまらず、持続的な削減効果を実現できます。

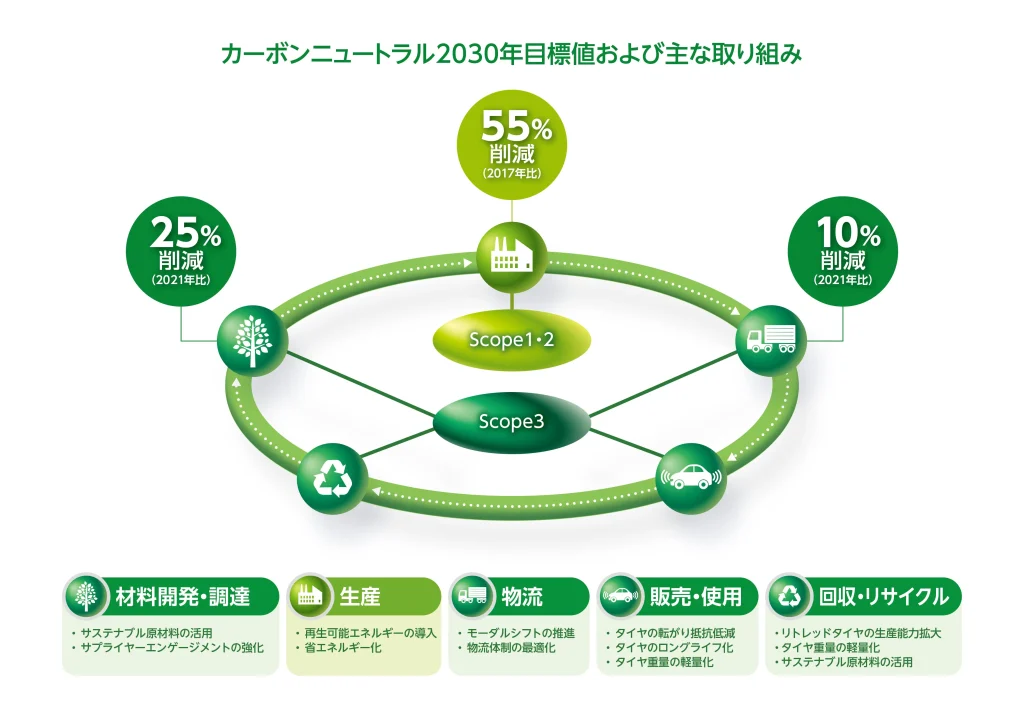

▼出典:住友工業株式会社 サプライチェーン全体のカーボンニュートラル達成に向けた2030年目標を設定

まとめ

Scope 3カテゴリ3(燃料・エネルギーの上流排出)は、企業が使用する燃料や電力の製造・輸送段階で発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象とする重要なカテゴリです。

これはScope 1(直接排出)やScope 2(電力使用に伴う間接排出)ではカバーされない部分を補完し、特にエネルギー消費の多い業種では環境負荷に大きく影響を与えます。

算定方法としては、燃料や電力の使用量に対し、各エネルギー源ごとの排出原単位を掛けて計算します。

近年は、サプライヤーからの情報提供や業界標準のデータベースを活用することで、より精度の高い排出量の把握が可能になっています。

削減施策としては、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、環境負荷の少ないサプライヤーの選定などが有効です。

特に、PPA(電力購入契約)やグリーン電力証書を活用した再生可能エネルギーの調達、製造プロセスの省エネ化、AIやIoTを活用したエネルギーマネジメントシステムの導入が注目されています。

企業がScope 3カテゴリ3を適切に管理し削減対策を講じることは、サプライチェーン全体での脱炭素化を進める上で不可欠です。

本記事では、その具体的な算定手法と削減戦略を解説し、持続可能な経営のための実践的アプローチを紹介しました。

▼おすすめのお役立ち資料