温室効果ガス算定から脱炭素へ | 5つのステップと効果的な手法

脱炭素経営とは、「環境のための取り組み」という枠を超え、企業価値を大きく左右する経営戦略として位置づけられるようになりました。

世界ではパリ協定、日本では2050年カーボンニュートラル宣言が示され、いまや企業には温室効果ガス(GHG)排出を正確に把握し、科学的根拠に基づいて削減を進める姿勢が求められています。

気候災害の激甚化、サプライチェーンの分断、エネルギー価格の急騰など、気候変動はすでに事業継続に影響を及ぼしており、“対応の遅れ=競争力の低下”につながる時代に入りました。

さらに、TCFD開示やSBT認定などの国際基準は、投資家・金融機関からの信頼を得るための事実上の必須条件となりつつあります。

環境対応に積極的な企業ほど、資金調達、採用力、ブランド評価で優位に立ち、事業機会も広がります。

本記事では、GHGの基礎から脱炭素経営が必要な理由、実務で使える5ステップ、企業にもたらす5つのメリット、そして先進企業の事例までを体系的に整理。

今日から取り組みを始めたい企業に向けて、脱炭素経営の全体像をわかりやすく解説していきます。

脱炭素経営とは

企業価値を高める新しい経営戦略

脱炭素経営とは、自社の事業活動で生じる温室効果ガス(GHG)排出を体系的に把握し、削減までを経営戦略として組み込む取り組みです。

かつては「CSRの一環」として扱われるケースもありましたが、現在は事業リスクの低減と長期的な企業価値向上の両立を図る中核施策として位置づけられています。

この流れが本格化した契機が、2015年のCOP21で採択された「パリ協定」です。

産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑え、可能な限り1.5℃に制限するという世界共通の目標が定まり、各国が自主的に排出削減目標を掲げる体制が整いました。

企業に対しても透明性の高い開示と削減行動が求められ、国際的な要請は年々強まっています。

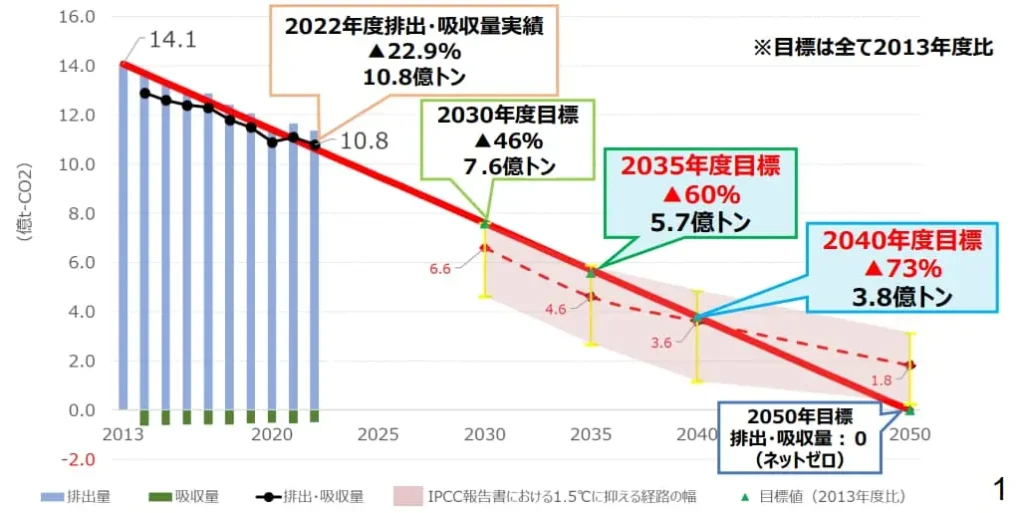

日本でも、2021年に政府が「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2030年には2013年度比46%減、さらに2035年に60%削減という中間目標も示されました。

法規制や市場要求の強化を背景に、脱炭素は企業規模を問わず共通の経営テーマになりつつあります。

なぜいま脱炭素経営が不可欠なのか ─ 国際基準と企業に迫る期待

カーボンニュートラルとは、企業が排出したGHGから、森林吸収やカーボンクレジットなどで吸収・除去される量を差し引き、実質的に排出ゼロを実現する考え方です。

つまり企業に求められるのは、排出量を可視化し削減を進めるだけでなく、オフセットも含めた総合的な炭素マネジメントです。

さらに、脱炭素は「やったほうがよい取組み」ではなく、競争力・信頼性・資金調達力に直結する経営課題へと変化しています。

たとえば以下のような国際基準への対応は、取引先や投資家との関係維持に不可欠になりつつあります。

- TCFD(気候関連財務情報開示)

- SBT/SBTi(科学的根拠に基づく排出削減目標)

これらに対応する企業は、事業継続性の担保、サプライチェーンでの選ばれる力、投資家・金融機関からの信用獲得など、多方面で優位性を築けます。

規制強化のスピードが加速するなか、企業が将来の事業リスクを回避し、持続的な成長を実現するためには、いまのタイミングで脱炭素経営への移行を始めることが不可欠です。

環境・社会・経済のバランスを見ながら取り組む企業こそが、次の時代に選ばれる存在となります。

▼出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 脱炭素経営とは

温室効果ガス(GHG)とは

脱炭素経営を進めるうえで、最初に押さえておきたいのが「温室効果ガス(GHG / Greenhouse Gases)」の正しい理解です。

GHGとは、太陽から受け取った熱を大気中にとどめ、地表を温める働きをもつ気体の総称で、地球温暖化の主要因として国際的に認識されています。

最も代表的なGHGは二酸化炭素(CO₂)ですが、CO₂以外にもメタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、代替フロン類(HFCs・PFCs・SF₆など)、複数の種類が存在します。

これらのガスは、地球を温める力(地球温暖化係数:GWP)がそれぞれ異なる点が特徴です。

たとえば、メタンはCO₂の約28倍、一酸化二窒素は約265倍、HFC類に至っては数千倍という非常に高い温暖化効果を示すものもあります。

とはいえ、政策や企業活動の文脈で「脱炭素」「カーボンニュートラル」と語られる際、主に焦点が当たるのはCO₂です。その理由は、日本の温室効果ガス排出量の約92%をCO₂が占めているという事実にあります。

企業活動でも、エネルギー使用や燃焼由来の排出が多くを占めるため、CO₂削減が最も直接的かつ効果的なアプローチとなるのです。

ただし、脱炭素経営とは「CO₂だけを削減すればよい」という意味ではありません。

農業分野で排出されるメタンや、冷凍・空調設備で使われるフロン類など、非CO₂ガスの管理・削減も同時に求められています。

特にフロン類は温暖化係数が高いため、企業における漏えい管理や代替技術の導入は重要なアクションです。

企業が脱炭素経営を本格的に進めるには、まず自社の排出源を正しく把握し、複数のGHGがどのように排出されているのかを理解することが欠かせません。

見えにくい排出も含めて全体像を捉えることで、初めて効果的な削減戦略を描けるようになります。

こうした基礎理解こそが、将来的な競争力を左右する鍵となるのです。

▼出典:日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」

脱炭素経営が必要な理由

① 気候変動が企業活動に与える影響 ─「未来のリスク」ではなく、すでに始まっている現実

温室効果ガス(GHG)と地球温暖化のメカニズムを理解すると、なぜ企業が脱炭素経営に向き合うべきなのか、その必然性がはっきりと浮かび上がります。

すでに世界中で気候変動の影響が顕在化しており、日本でも集中豪雨、猛暑、台風の大型化など、気候災害が事業活動に直接的な負荷を与える事例が増えています。

この現状を裏づけるのが、国連の「IPCC第6次評価報告書(AR6)」です。

報告書では、世界の平均気温は産業革命前と比べてすでに約1.1℃上昇しており、2030年代には1.5℃に到達する可能性が極めて高いと示されています。

さらに、今の排出ペースが続けば、今世紀末には最大4℃前後の上昇も想定され、これが社会・経済に与える影響は計り知れません。

気温上昇がわずか数度でも、極端気象の増加だけでなく農業・漁業の不安定化、感染症リスクの拡大、生態系の破壊、移住を強いられる気候難民の増加など、世界規模の問題へと発展するとされています。

企業にとっても、原材料価格の高騰やサプライチェーン断絶、設備損壊、操業停止といった極めて現実的な経営リスクにつながり、放置できない課題となっています。

② 強まる規制と企業への要請 ─ 脱炭素経営は「任意」から「必須」の時代へ

こうした気候リスクの深刻化を受け、各国政府・国際機関は温室効果ガス排出への規制を急速に強化しています。

日本でもカーボンプライシングの導入準備が進み、上場企業を中心にTCFDに基づく気候関連財務情報の開示が義務化され、企業には透明性の高いGHG管理と削減行動が求められるようになりました。

これまで“自主的な取り組み”とみなされていた脱炭素対応は、今後は取引継続の条件や、金融機関・投資家からの評価基準に組み込まれていくことが予測されます。

とりわけグローバル市場では、脱炭素戦略の有無がビジネス機会の獲得に直結しており、国内企業にとっても無視できない潮流となっています。

だからこそ、企業が“今この瞬間から”脱炭素経営に乗り出す意義は極めて大きいのです。

規制強化への備えはもちろん、環境対応を積極的に発信すること自体が、ステークホルダーからの信頼獲得や新たな事業機会につながります。

脱炭素はもはやコストではなく、持続可能な経営と企業価値向上を同時に実現する「戦略的投資」へと位置づけられています。

脱炭素経営の5ステップ

脱炭素経営は、気候変動リスクへの備えと企業価値向上の両方を実現する重要な経営戦略です。

しかし「どこから手をつければよいか」が分かりにくいという声も多くあります。

ここでは、国内外のガイドラインに沿った“実務で使える5ステップ”を分かりやすく整理します。

ステップ1:会社のGHG排出量の把握

脱炭素経営の出発点は、まず“自社がどれだけ温室効果ガス(GHG)を排出しているか”を可視化することです。

国際標準であるGHGプロトコルでは、排出を次の3つに分類して算定します。

Scope1(直接排出)

自社の燃料使用や製造工程など、事業活動から直接発生する排出。

Scope2(間接排出:エネルギー起源)

電力・熱・蒸気など、他社から供給されたエネルギー使用による排出。

Scope3(その他の間接排出)

原材料調達、外部輸送、廃棄、出張など、サプライチェーン全体で生じる排出。

多くの企業ではScope3が最も大きな割合を占める傾向にあり、原材料・輸送・廃棄など、見過ごされがちな排出をどう把握するかが重要になります。

算定には、活動量(物量・金額)に排出係数を掛け合わせる方法が一般的で、初めての企業でも取り組みやすい仕組みが整備されています。

ステップ2:温室効果ガスの削減目標を設定

排出量を特定したら、次は中長期の削減目標を設定します。

国際的に推奨されているのが、パリ協定に整合したSBT(Science Based Targets)の考え方です。

企業は、

- 「5〜10年先」

- あるいは「2030年」

を目安に、毎年どれだけ排出削減を進めるかを数値で明確化します。

設定した目標は、SBTiへの申請を行うことで外部認定を受けることができ、投資家や取引先に対する透明性の高いアピール材料になります。

ステップ3:具体的な削減施策の立案・実行

目標が定まったら、次に具体的な削減施策を検討します。

ここで重要なのは、算定結果に基づき“どこに排出が集中しているか”を分析し、優先順位をつけて取り組むことです。

取り組み例には以下のようなものがあります。

- 工場・事業所のエネルギー効率改善

- 環境配慮型素材への切り替え

- 再生可能エネルギー(再エネ)の導入

- サプライチェーンの脱炭素支援

- 廃棄物削減や回収スキーム構築

企業規模を問わず着手できる施策も多く、小さな改善から大きな投資まで段階的に進められる点が特徴です。

ステップ4:削減施策の評価と改善

脱炭素経営は“やって終わり”ではありません。

施策を実行した後は、毎年または必要に応じて定期的にGHG排出量を再算定し、予定通り削減が進んでいるかを検証します。

- 計画との差分を把握する

- うまくいった施策・改善が必要な施策を明確化する

- 新しい技術やサービスの導入可能性を検討する

といった継続的なPDCAが必要です。

特に再エネ供給や省エネ技術は毎年進化するため、最新の情報を取り込み続ける姿勢が成果に直結します。

ステップ5:社外に向けた情報開示

最後のステップは、脱炭素への取り組みを社外に向けて適切に開示することです。

- 自社サイトでのサステナビリティ情報発信

- GHG排出量や目標に関するレポート公開

- SBTi認定の取得

- 再エネ100%を目指す国際イニシアティブRE100への参加

- 統合報告書や有価証券報告書でのTCFD開示

など、開示の幅は年々広がっています。

透明性の高い情報発信は、顧客・従業員・金融機関・株主などステークホルダーからの信頼を高め、取引条件や採用力にプラスの影響をもたらします。

脱炭素を「できる部分だけ発信する」のではなく、進捗や課題も含めて適切に共有することが、企業価値を大きく押し上げる要因になります。

▼出典:サステナビリティ(気候・⾃然関連) 情報開⽰を活⽤した経営戦略⽴案のススメ(PDF)

脱炭素経営に取り組む5つのメリット

脱炭素経営は、環境保護だけにとどまらず、企業の競争力強化や長期的成長を支える中核的な経営戦略として注目されています。

カーボンニュートラルの実現を目指す動きが国内外で加速する中、いち早く行動を起こす企業には多くのメリットが期待されています。

ここでは、特に重要な5つの利点を詳しく見ていきましょう。

1. 競争優位性の構築

脱炭素に積極的に取り組む企業は、取引先・投資家・消費者から高い評価を得やすくなります。

特に、TCFD開示やSBT認定など国際基準への対応は、企業の透明性を示す明確なサインとなり、市場での信頼獲得につながります。

また、公共調達やBtoB契約では環境配慮が“選定基準”になるケースが増えており、脱炭素への取り組みがそのまま競争力の源泉になります。

2. 光熱費・燃料費の削減

脱炭素経営のステップで、省エネ機器の導入や再生可能エネルギーの活用が進むと、エネルギー使用量そのものが減り、光熱費・燃料費の削減につながります。

さらに、

- エネルギー価格の急騰リスクの軽減

- 今後導入が見込まれる炭素税・排出権取引への備え

といった効果も得られ、中長期の経営安定化に寄与します。

3. ブランド力・認知度の向上

環境に責任を持つ姿勢は、企業ブランドの重要な構成要素になっています。

特に若年層や海外市場では、「環境配慮型企業を選ぶ」という消費行動が一般化しており、脱炭素の取り組みがそのままブランド価値に直結します。

脱炭素を積極的に発信することで、広報効果や顧客からの好感度が高まり、市場における存在感を強めることができます。

4. 社員のモチベーションと人材獲得力の向上

環境配慮型の経営は、企業内で「誇り」や「共感」を生みやすく、社員のエンゲージメント向上に直結します。

特にZ世代を中心とした若手人材は、企業が社会課題にどう向き合っているかを重視しており、脱炭素への取り組みがそのまま採用力の強化につながります。

従業員の定着率向上にも寄与するため、人材戦略の面でも効果は大きいといえます。

5. 好条件での資金調達が可能に

ESG投資やグリーンファイナンスが広がる中、脱炭素経営に積極的な企業は投資家や金融機関から高い評価を受けます。

結果として、

- 低金利での融資

- 長期的な資金確保

- グリーンボンド、サステナビリティ・リンク・ローンの活用

など、資金調達の選択肢が広がり、企業の成長投資を後押しします。

脱炭素への積極姿勢は、企業の「持続可能性が高く、将来性がある」というメッセージとなり、金融面での大きなメリットをもたらします。

企業の脱炭素経営の取り組み事例

脱炭素経営はすでに多くの企業で実行段階に入り、先行して取り組む企業ほどサプライチェーン全体の信頼を獲得し、事業の持続性を高めています。

セイコーエプソン株式会社

セイコーエプソンは、SBTi承認(2℃目標)を取得しており、

- Scope1+2:2025年度までに2017年度比34%削減

- Scope3:2025年度までに事業利益あたり44%削減

という明確な削減目標を掲げています。

取り組みのポイントは次の通りです。

- インクジェット技術の改良により、印刷時の電力使用量を大幅に削減

- 事業所の太陽光発電・省エネ設備への積極投資

- 再生可能エネルギーの利用拡大

- カーボンプライシングの導入による脱炭素投資の促進

- 物流効率の向上や拠点再配置による排出削減と効率化

技術起点の省エネと再エネ導入を組み合わせ、全社的な排出量の着実な低減に取り組む姿勢が特徴です。

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイは「GREEN CHALLENGE 2050」を掲げ、

- 2030年までに店舗運営のGHG排出量を50%削減

- 2050年までに実質ゼロ

というロードマップを示しています。

主な取り組みは以下の通りです。

- 大規模チェーンならではのスケールを活かした太陽光発電の導入拡大

- 各店舗でLED照明や高効率設備などの省エネ化を標準化

- 配送車両の環境対応車への切り替え

- 配送センターにおける電力使用の自動制御システムによる効率向上

店舗・物流という排出量の大きい領域に集中し、エネルギー最適化と設備刷新を加速させています。

大成建設株式会社

大成建設は、

- 2030年までに売上高あたりのCO₂排出量を2019年度比でScope1+2は50%、Scope3は32%削減

という意欲的な目標を設定しています。

特に建設業の特性を踏まえた、独自性の高い取り組みが特徴です。

- 現場ごとの環境負荷低減を可視化する「TAISEI Sustainable Actionポイントシステム」を導入

- 製鉄メーカーと連携したゼロカーボンスチール・イニシアティブに参画し、低炭素素材の利用を拡大

- コンクリート内部にCO₂を固定化し、CO₂収支をマイナスに転じるカーボンリサイクル・コンクリートを開発

建設プロセスだけでなく、素材の段階から脱炭素化を進める“産業全体への波及効果”も期待されています。

脱炭素経営のまとめ

脱炭素経営とは、自社の温室効果ガス(GHG)排出を正確に把握し、科学的根拠に基づいた目標を立てて削減を進める、企業価値を高めるための経営戦略です。

背景には、パリ協定や日本政府の2050年カーボンニュートラル宣言、TCFD・SBTなどの国際基準、そして気候災害・規制強化という現実のリスクがあります。

もはや「やるか・やらないか」ではなく、「どの水準で、どれだけ本気で取り組むか」が問われる段階に入っています。

本記事では、GHGやカーボンニュートラルの基礎から、GHGプロトコルに沿った排出量の算定、SBTを踏まえた目標設定、削減施策の実行・PDCA、情報開示までの5ステップを整理しました。

また、コスト削減・競争優位・ブランド向上・人材採用・資金調達といった5つのメリットや、セイコーエプソン、セブン&アイ、大成建設などの先進事例も紹介しました。

いま脱炭素経営に舵を切ることは、規制対応だけでなく、事業の持続性と成長ポテンシャルを高めるうえでの前向きな投資と言えます。