環境ラベル(マーク)の種類と取得基準|企業のサステナ経営に欠かせない認証制度を整理

環境配慮をうたう製品や企業が増えるなかで、「その主張は本当に信頼できるのか?」という問いが世界的に高まっています。

そんな時代において注目されているのが、環境ラベル(エコラベル)です。

環境ラベルは、製品やサービスが環境負荷の低減にどれほど貢献しているかを科学的根拠に基づいて証明する仕組みであり、企業の透明性と信頼性を測る指標でもあります。

ISO 14020シリーズで体系化された環境ラベルは、国際的にも統一された基準として広く認知されています。

特に、第三者機関が審査するType I(エコマークなど)や、LCAデータを公開するType III(環境製品宣言)は、グリーンウォッシュ規制が強まる今、企業の信頼性を確立する上で欠かせない存在です。

一方で、企業が自ら環境主張を行うType II(自己宣言型)は、誤用や誇張が法的リスクにつながる可能性もあります。EUの「グリーンクレーム指令」や日本の「景品表示法改正」により、環境表示はもはや広告ではなく“法的に検証可能な情報開示”へと進化しています。

この記事では、環境ラベルの定義からISOの三分類、各国の法規制、そして企業が実務でどう活用すべきかまでを体系的に整理します。

環境ラベルの信頼性が、そのまま企業のブランド力と市場競争力を左右する時代について解説します。

環境ラベルとは|ISO体系とサステナ経営への戦略的意義

環境ラベルの定義と役割

環境ラベル(エコラベル)とは、製品やサービスが環境負荷の低減に貢献していることを客観的に示す信頼性の高い証明マークのことです。

単なる「エコっぽい表示」ではなく、科学的根拠や第三者検証に基づき、企業の環境配慮を可視化する仕組みとして国際的に整備されています。

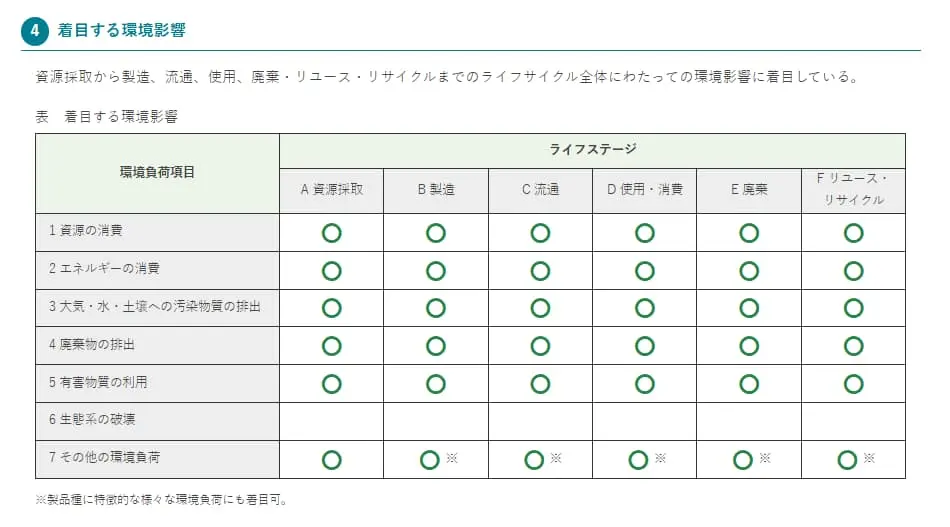

国際標準化機構(ISO)が定める「ISO 14020シリーズ」では、環境ラベルを「製品のライフサイクル全体を考慮した、検証可能な主張」と定義しています。

つまり、製造から廃棄までの各段階で発生する環境負荷を体系的に評価し、その結果を社会に開示するという考え方が基本にあります。

企業にとって環境ラベルは、単なるCSR活動や広告的アピールにとどまりません。

環境対応に伴うコストや努力を、市場が正当に評価し、消費者の選択に反映させるための「信頼の仕組み」なのです。

信頼性の高いラベルを取得することは、価格競争に頼らない差別化や、ESG投資・グリーン調達での優位性確保にも直結します。

▼出典:環境省 環境ラベルの情報を見る エコリーフ環境ラベル

ISO 14020シリーズの概要と原則

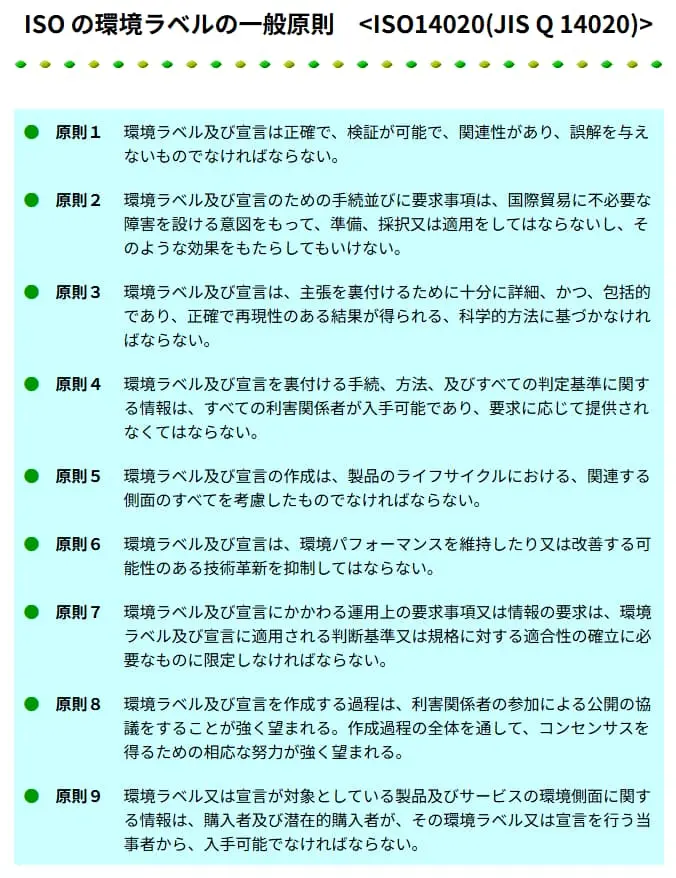

ISO 14020シリーズは、環境ラベルに関する国際的な指針をまとめた枠組みで、「環境ラベル及び宣言-一般原則」を中心に、ISO 14024・14021・14025といった規格群で構成されています。

このうちISO 14020本体では、すべてのラベルに共通する9つの原則を規定しています。

なかでも特に重要とされるのが、

- 原則5:「製品のライフサイクル全体を考慮すること」

- 原則9:「主張に関わる情報を消費者が入手できるようにすること」

という2点です。

これらの原則は、環境ラベルが信頼に値するための中核をなすものであり、「透明性」と「科学的妥当性」の両立を求めています。

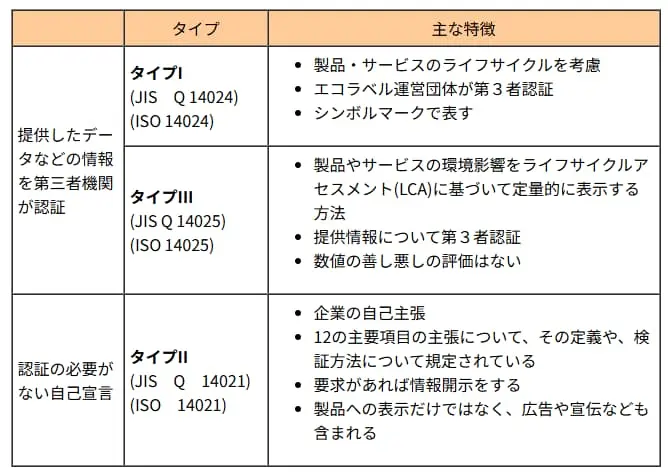

また、この枠組みの中で定義される「タイプI・II・III」の三分類は、環境ラベルの国際的な標準化を支える根幹です。

タイプI(第三者認証)、タイプII(自己宣言)、タイプIII(定量的データ開示)の体系は、企業がどの段階まで科学的根拠と透明性を担保しているかを示す指標として、世界中で活用されています。

▼出典:NACS環境委員会 ISO の環境ラベルの一般原則 <ISO14020(JIS Q 14020)>

企業にとっての戦略的意義

今日の企業経営において、環境ラベルはサステナ経営を「見える化」する最も実務的な手段の一つとなっています。

ESG投資、グリーン購入法、サプライチェーン全体のリスク管理など、あらゆる場面で「環境配慮の証拠」が求められる時代。

ISO体系に基づく環境ラベルを取得することは、環境負荷低減の姿勢を対外的に証明し、企業の信頼性と持続可能性を裏付ける行為でもあります。

また、EcoVadisやCDPといった国際的な評価機関では、環境ラベルの取得状況をサステナ評価指標の一部として活用しています。

信頼性の高いラベルを持つ企業ほど、取引先からの選定・ESG投資・公共調達で優遇される傾向が強まっています。

つまり、環境ラベルはもはや「環境対応の証明」ではなく、市場競争におけるブランド価値の一部なのです。

企業が環境ラベルをどう取得し、どのように運用するかは、これからの経営戦略において避けて通れないテーマといえるでしょう。

の活用法-サプライチェーンの持続可能性を評価する方法.jpg)

環境ラベルの種類と分類|ISO三分類と代表的な制度

タイプI(ISO 14024)-第三者認証型

タイプIは、第三者機関が複数の環境基準に基づいて認証を行う、最も信頼性の高い環境ラベルです。

この仕組みは、製品のライフサイクル全体(原材料の調達・製造・流通・使用・廃棄)を考慮し、厳格な審査プロセスを経て認証されます。

消費者が「この製品は本当に環境に優しいのか?」と判断する際の重要な指標となるラベルです。

日本では、公益財団法人日本環境協会が運営する「エコマーク」が代表的なタイプIラベルにあたります。

エコマークは製品ごとに細かな認定基準が設けられており、例えば文具、住宅設備、洗剤、印刷物など、それぞれに応じた評価項目で審査が行われます。

基準は環境省の「特定調達品目」とも連携しており、公共調達や企業のサステナ方針とも密接に関わっています。

国際的には、ドイツの「ブルーエンジェル(Blue Angel)」や、北欧諸国の「ノルディックスワン(Nordic Swan)」が代表例です。

いずれもISO 14024に準拠し、透明性と信頼性の高さで国際的に評価されています。

企業にとってタイプIラベルの取得は、「グリーンウォッシングではない確かな証明」として、国内外の市場で競争力を高める鍵となります。

タイプII(ISO 14021)-自己宣言型

タイプIIは、企業自らが環境に関する主張を行う「自己宣言型ラベル」です。

「リサイクル素材を○%使用」「生分解性素材採用」など、事業者が自社の取り組みを柔軟に訴求できる点が特徴です。スピード感をもってマーケティング展開できる一方で、根拠が曖昧な主張はグリーンウォッシング(見せかけの環境配慮)に発展するリスクがあります。

実際、日本ではプラスチック製品における「生分解性」表示をめぐり、実際の分解条件を明示していなかった企業に対し、景品表示法違反(優良誤認)による措置命令が出された事例があります。

これは、「特定の産業用堆肥化施設でのみ分解される条件」を明記せず、「一般環境中で分解する」と誤解させたことが問題視されたケースです。

このように、自己宣言型ラベルを用いる場合は、科学的データや試験結果など、検証可能な根拠を明示することが必須です。

ISO 14021では、「主張内容の限定」「再現性」「裏付けデータの提供」が義務付けられており、企業の信頼性を維持するための基準が厳格に定められています。

タイプIII(ISO 14025)-環境製品宣言(EPD)

タイプIIIは、製品の環境影響を定量的に開示する「環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)」の形式です。

ライフサイクルアセスメント(LCA)に基づいてCO₂排出量や資源消費量を算定し、そのデータを第三者が検証したうえで公表します。

特定の基準を満たした製品に「環境にやさしい」と表示するタイプIとは異なり、タイプIIIは数値とデータで環境性能を比較・評価することを目的とするのが特徴です。

日本では、一般社団法人サステナブル経営推進機構が運営する「エコリーフ環境ラベル」が代表的なプログラムです。

特に、脱炭素経営やScope3対応が求められる現在、LCAベースのタイプIIIラベルは、グローバル企業の調達条件やEU市場への参入要件として急速に注目されています。

ISO 14025の精神は、「データに基づく透明な比較」を可能にすること。

そのため、タイプIIIラベルの導入は単なる認証取得にとどまらず、企業の環境データマネジメント体制の成熟度を示す指標にもなっています。

▼出典:エコリーフ環境ラベルとは

日本国内の代表的マーク一覧

日本では、ISOの3分類を踏まえつつ、独自の政策や法制度と連動した環境ラベル制度が整備されています。

- エコマーク(公益財団法人日本環境協会/タイプI)

最も広く認知された第三者認証制度。製品のライフサイクル全体での環境配慮を評価。 - 統一省エネラベル(経済産業省・資源エネルギー庁)

家電などの「トップランナー制度」に基づき、省エネ基準達成率を星マークで可視化。 - グリーン購入法適合マーク(環境省)

公共調達において環境負荷の低い製品を優先的に選ぶための制度。

これらはいずれも、ISO国際規格と整合性を保ちながら、日本の調達政策やカーボンニュートラル戦略を支える重要な仕組みです。

企業が国内外で信頼を得るためには、どのマークが自社製品や事業に最も適しているかを見極め、戦略的に活用していくことが求められます。

▼出典:環境省 環境ラベルの情報を見る

環境ラベル取得基準と法規制|グリーンウォッシング対策の最前線

グリーンウォッシング(Greenwashing)の定義と課題

グリーンウォッシングとは、環境に優しいかのように誇張または虚偽の主張を行う宣伝行為を指します。

「環境に良さそう」という印象だけを与え、実際には根拠や実績が伴わない場合、消費者を誤解させ、結果として市場の健全性を損なう要因となります。

この問題は、環境対策に真剣に取り組む企業ほど深刻です。誠実にコストをかけてサステナ製品を開発しても、根拠のない“エコ主張”が横行すると、努力が正当に評価されないという不公平が生まれます。

そのため、各国では環境表示の透明性と信頼性を担保するための法規制を強化しています。

グリーンウォッシングは、単なる誤解ではなく「景品表示法」「消費者保護法」「競争法」などの法令違反として取り締まり対象になりつつあります。

▼参考:CFP表示ガイドの作成に向けて国際的なグリーンウォッシュ規制の動向

EUの「グリーンクレーム指令」採択(2024年2月)

EUでは2024年2月、企業の環境主張に対して科学的根拠と検証可能性を義務付ける「グリーンクレーム指令(Green Claims Directive)」を採択しました。

この新制度は、「カーボンニュートラル」「再生可能素材100%」「気候ポジティブ」といった環境主張を行う際、第三者による検証とLCA(ライフサイクルアセスメント)データの提示を必須とするものです。

特に、企業が「カーボンオフセットによって排出を相殺した」と主張する場合、その根拠(削減方法・計算範囲・信頼できる証明)を明示しなければなりません。

EUはこの指令により、「あいまいな環境表示」を全面的に排除し、科学的に検証可能な主張だけを市場に残す方向に舵を切りました。

今後、EU域内で製品を販売する日本企業にも、LCAデータの整備や第三者検証の体制構築が求められることは確実です。グリーンクレーム指令は、環境ラベル戦略を“マーケティング”から“法的要件”へと引き上げる転換点となっています。

米国FTC「グリーンガイド」改定案

アメリカでは、連邦取引委員会(FTC)が発行する「グリーンガイド(Green Guides)」が環境広告の基本ルールを定めています。

2022年12月に公表された改定案では、環境主張の信頼性向上を目的に以下の項目が強化されました。

- あいまいな表現の禁止:「環境にやさしい」「クリーン」など、根拠を特定できない言葉の使用を制限。

- 科学的データの提示義務:リサイクル・生分解性などの主張には、検証可能なデータの裏付けを要求。

- 偽ラベル・誤認表示の禁止:「第三者の推奨がないのに推奨されているように見せる罪」への厳罰化。

これにより、企業が“信頼を演出するためのラベル”を使うこと自体がリスク要因となりました。

米国市場では、今後「第三者認証付きラベル」か「根拠データ付き自己主張」のいずれかに明確に区別される方向です。

日本企業が米国向け製品を展開する際も、ラベルの信頼性と根拠提示がより厳しく求められるようになります。

▼出典:環境省 環境ラベルの情報を見る

日本の景品表示法改正(2024年10月施行)

日本でも、グリーンウォッシング規制が本格化しています。

2024年10月施行の景品表示法改正では、「確約手続制度」の導入と罰則強化が大きなポイントです。

確約手続とは、企業が不当表示を指摘された際、自発的に改善計画を提出すれば行政命令を回避できる制度です。

これにより、行政の法執行スピードが飛躍的に向上し、違反企業は即時の改善を迫られるようになりました。

さらに、課徴金や罰金の上限が引き上げられ、違反時の経済的・ reputational(信用)リスクが格段に高まっています。

特に注意が必要なのは、Type II(自己宣言型)ラベルを用いる場合です。

自社で「エコ」「生分解性」「CO₂削減効果あり」といった表示を行う場合には、

- 主張の根拠データ(試験結果・LCA情報)

- 主張が成立する条件(使用環境・対象範囲)

を明確に示す必要があります。

これを怠ると、優良誤認表示として処罰対象になる可能性があります。

景品表示法改正により、環境主張の世界は「広告表現」から「法的証明」へと変化しています。

企業は今後、環境ラベル取得やLCA開示をリスク回避の防御策ではなく、市場信頼を高める経営戦略として位置づけることが求められます。

企業実務での活用戦略|認証取得・リスク低減・デジタル化の展望

Type IIリスクを最小化するコンプライアンス体制

Type II(自己宣言型)ラベルは、最も柔軟に活用できる一方で、法的リスクが最も高い環境主張の形態です。

自社の判断で「エコ」「生分解性」「リサイクル素材使用」などの表示を行えるため、第三者のチェックが入らない分、表現があいまいになりやすいのが実情です。

このリスクを回避するためには、科学的根拠の明示、主張の範囲限定、LCAデータとの整合性が欠かせません。

ISO 14021(自己宣言型環境主張)では、事業者に「検証可能なデータの保有」「主張が成立する条件の明示」「証拠書類の維持管理」を義務付けています。

実務的には、以下のようなコンプライアンスチェックリストを整備することが推奨されます。

- 表示内容に対応する科学的データ(試験結果・分析報告書)はあるか

- 主張が成立する環境条件(使用場所・温度・期間など)を明示しているか

- 誇張的表現や消費者の誤認を招く語句を排除しているか

これらのチェックを製品開発・法務・マーケティングが連携して実施することで、景品表示法違反やグリーンウォッシュ批判のリスクを最小化できます。

環境主張は「広告」ではなく「法的証明」である──この意識改革が、今後の企業の信頼性を左右します。

▼出典:環境省 環境ラベルの情報を見る

Type I/IIIラベルの戦略的活用

Type I(第三者認証型)およびType III(環境製品宣言)は、グリーンウォッシング規制下で最も信頼性の高い環境主張手段です。

エコマーク(Type I)は、複数基準に基づく第三者審査を経て付与されるため、消費者・取引先・投資家からの信頼が厚い制度です。

一方、Type III(ISO 14025)は、LCAデータに基づいて製品の環境負荷を数値化・開示するもので、定量的データによる透明性の高さが評価されています。

これらの認証を戦略的に取得することで、企業は次のような効果を得られます。

- リスク低減:誤認表示・法的指摘の防止

- 市場優位性:公共調達・入札での加点要素

- ブランド信頼:ESG評価機関(例:EcoVadis)でのスコア向上

特にサプライチェーン全体での環境情報開示が求められる現在、Type IIIラベルは脱炭素経営の可視化ツールとしても注目されています。

第三者認証の取得はコストを伴いますが、それ以上に「法的防御+ブランド強化+市場競争力」の三位一体効果を生む投資といえるでしょう。

▼出典:環境省 環境ラベルの情報を見る

QRコードとブロックチェーンによる透明性強化

近年、環境ラベルの信頼性をデジタル技術で裏付ける動きが世界的に広がっています。

特に注目されているのが、QRコードやブロックチェーンを活用した情報開示です。

製品パッケージやラベルにQRコードを印字し、消費者がスマートフォンでスキャンすると、

- 製品のLCAデータ

- 認証範囲・認証機関情報

- 原材料のトレーサビリティ履歴

などがリアルタイムで閲覧できる仕組みが導入されています。

上記は、EUが2026年以降に本格導入を予定している「デジタル製品パスポート(DPP)」制度とも連動しています。

ブロックチェーン技術を利用すれば、改ざんが不可能な形で環境情報を記録・共有でき、「データの透明性と信頼性」を保証する新たな基盤となります。

こうしたデジタルラベル化は、消費者だけでなく監督当局・取引先・投資家に対しても有効です。

「見える化」と「信頼性強化」を両立する手段として、今後は企業の標準対応になるでしょう。

環境ラベルによるブランド価値と市場優位性の創出

環境ラベルは、単なる“認証”ではなく、ブランド価値を創出するマーケティング資産でもあります。

透明性の高い環境対応は、以下のような形で企業にメリットをもたらします。

- 消費者からの信頼向上:根拠のあるラベルは購買決定を後押しする

- 入札・調達での優遇:グリーン購入法や自治体入札で加点対象に

- ESG投資評価の強化:ラベル取得実績が企業の開示水準を示す指標となる

環境ラベルを「環境対応=競争戦略」と捉える姿勢を重視しています。

今後の市場では、「どれだけ環境に良い製品か」ではなく、「その主張をどれだけ信頼できるか」が企業選定の基準になります。

信頼性の高い環境ラベルとデジタル技術の組み合わせこそが、次世代のサステナ経営を牽引する最大の鍵といえるでしょう。

まとめ|環境ラベルの信頼性が企業価値を左右する時代へ

環境ラベルは、もはや製品や企業の「付加価値」ではなく、市場で信頼を得るための前提条件となりつつあります。ISO 14020シリーズを軸とした国際的な枠組みは、環境主張の信頼性と透明性を担保する基盤として機能し、企業の発信力と責任を明確に示す役割を果たしています。

一方で、EUのグリーンクレーム指令や日本の景品表示法改正に見られるように、グリーンウォッシング規制の強化が世界的に進行中です。

その結果、自己宣言型(Type II)の主張よりも、第三者認証型(Type I)やLCAベースの定量開示(Type III)へのシフトが加速しています。

これからの企業が求められるのは、環境配慮を「語る」ことではなく、「証明する」こと。

信頼できる環境ラベルの取得と透明性ある情報開示が、企業価値とブランド競争力を左右する新たな基準となるでしょう。