中国における再エネ革命 | 急速な持続可能エネルギーの台頭

世界的に気候変動対策の遅れが懸念される中、中国は再生可能エネルギーの急速な導入を進め、脱炭素化のリーダーとして注目を集めています。

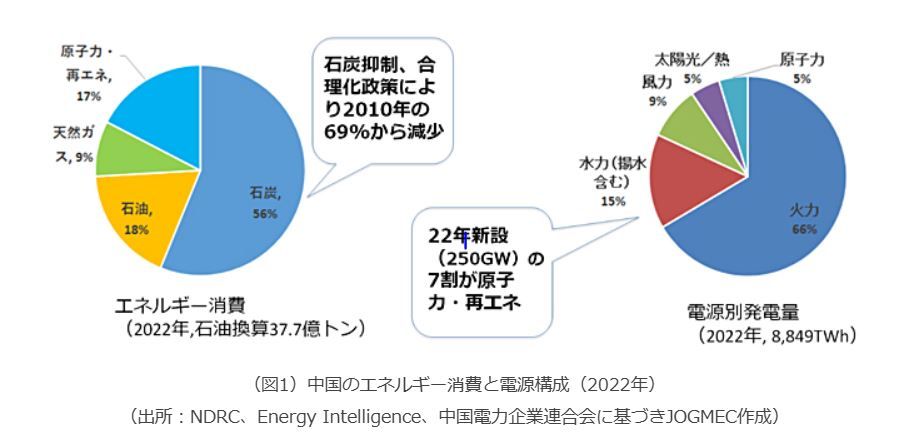

2030年の排出ピークアウト、2060年のカーボンニュートラル達成という目標を掲げ、太陽光・風力発電の大規模拡張、EVの普及、グリーン金融の推進など、多角的な戦略を展開。

2024年には太陽光・風力発電の設備容量が14億kWを超え、2030年目標を大幅に前倒し達成する見込みです。

さらに、中国は「一帯一路」構想を通じた再エネ投資や国際的な環境技術支援を積極化し、脱炭素へのシフトを加速。

COPでは「共通だが差異ある責任(CBDR)」を主張しつつ、発展途上国へのグリーンエネルギー支援を強化しています。

本記事では、中国の気候変動対策の現状と国際的な役割について詳しく解説します。

中国の気候変動対策へのスタンス

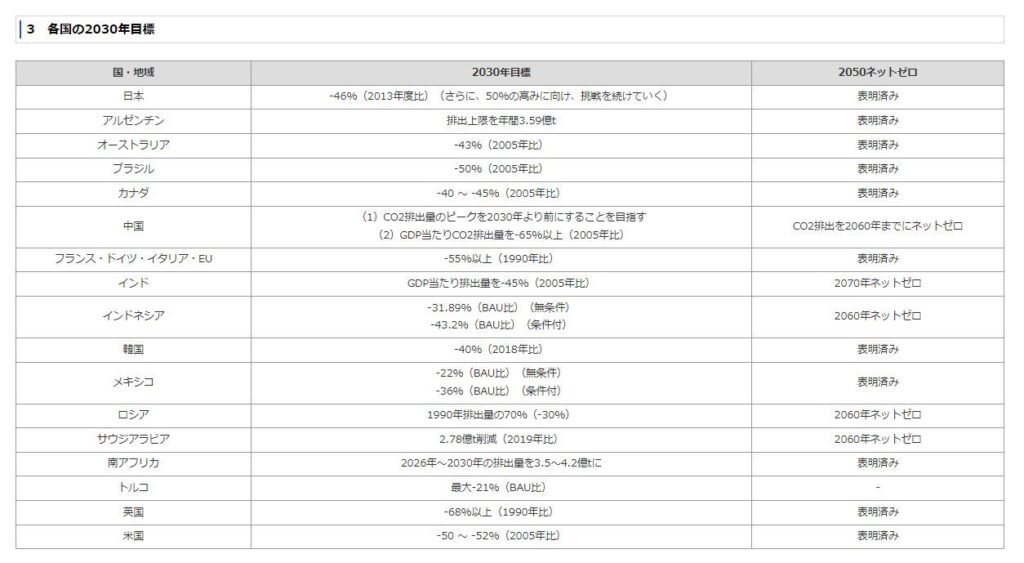

脱炭素における温室効果ガス削減の目標は、日本では2030年までに46%削減(2013年度比)、2050年度までにネットゼロという目標になっています。

中国はまだ排出量がピークアウトしていないという中で、2030年までにピークを持ってきてそこからの削減を進めて2060年までにネットゼロを目指すという目標になっています。

上記の宣言は、中国が気候変動に対する責任を果たすという意思を示す大きなステップとして注目されました。

中国は、目標を達成するために以下の4つに注力しています。

・太陽光発電、風力発電、水力発電などの普及を積極的に進めており再生可能エネルギーの導入を加速しエネルギー構造の転換を進めています。

・中国は、国の炭素排出量を制御するための炭素取引市場の導入も進めています。

これは、産業部門での二酸化炭素排出量を削減するための重要な手段となることが期待されています。

・大気汚染問題の改善と脱炭素の目標に向けて、都市の緑化や公共交通の充実、電気車の普及なども積極的に推進されています。

・グリーン金融を推進し、環境や気候変動への取り組みを金融の観点からもサポートしています。

※グリーン金融

気候変動緩和や環境の持続可能性を促進するための投資、融資、保険、ならびに関連する金融サービスを指します。

これには、再生可能エネルギー、持続可能な農業、水資源の保護、グリーン建築など、環境にやさしいプロジェクトや技術への投資が含まれます。

中国の産業界における脱炭素化の動き

多くの国有企業や民間企業が独自のカーボンニュートラル戦略を策定し、エネルギー構造の変革に取り組んでいます。

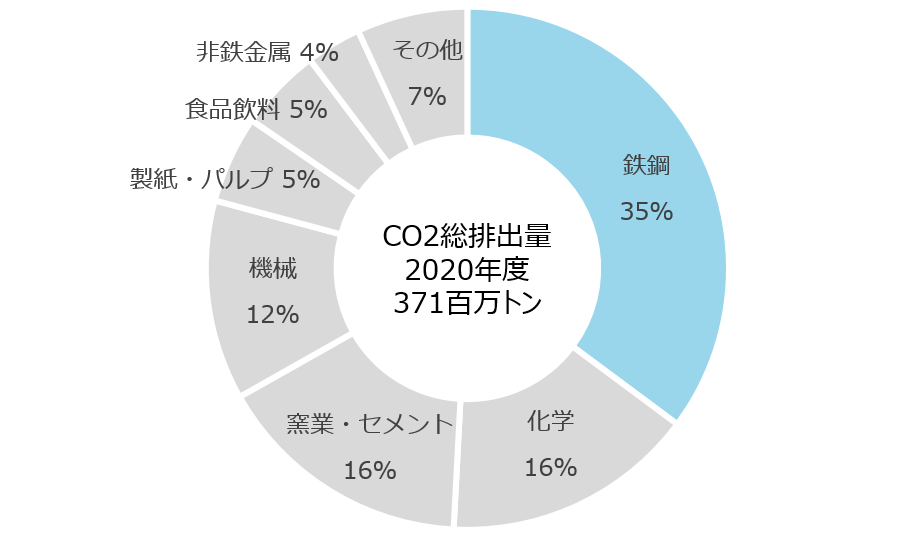

特に、電力、鉄鋼、セメント、化学、EV(電気自動車)といった主要産業が、低炭素化技術の導入や革新的な取り組みを進めています。

大手企業のカーボンニュートラル目標

中国の国家電網(State Grid)や中国石油(CNPC)といった国有企業は、電力供給の脱炭素化やエネルギー効率の向上を中心にした戦略を打ち出しています。

国家電網(State Grid)の取り組み

国家電網は、中国全土の電力インフラを管理する最大手企業であり、カーボンニュートラルの達成に向けて以下のような施策を進めています。

- 超高圧直流送電(UHVDC)の拡張:再生可能エネルギーの発電拠点である西部・北部地域から、需要の高い東部沿岸部へ効率的に送電する技術の導入。

- スマートグリッドの構築:電力の需給バランスを最適化し、再生可能エネルギーの利用率を向上させる。

- 蓄電技術の開発:風力や太陽光発電の変動を補完するための大規模蓄電池の導入。

中国石油天然気(CNPC)の取り組み

中国石油は、従来の石油・ガス事業から、よりクリーンなエネルギーへの移行を加速させています。

- CCUS(炭素回収・貯留技術)の導入:石油・ガスの採掘や精製工程で発生するCO₂を回収し、地下に貯留する技術の活用。

- グリーン水素の生産:風力・太陽光発電を利用した水電解によるグリーン水素の生産を拡大。

- バイオ燃料の研究開発:化石燃料依存を減らすため、持続可能なバイオ燃料の開発に投資。

▼出典:中国国有石油企業の上流投資と低炭素化戦略 ―増産と低炭素化の両立に腐心する政策遂行者―

EV業界の脱炭素化:BYDとNIO

中国のEV市場は世界最大規模であり、主要企業が生産工程の脱炭素化を推進しています。

- BYD(比亜迪):バッテリー製造から車両組立までの全工程で再生可能エネルギーを活用し、CO₂排出量の削減を実施。さらに、電動バスの普及を世界的に拡大。

- NIO(蔚来汽車):EVのライフサイクル全体でカーボンフットプリントを削減するため、バッテリー交換技術の開発や、再生可能エネルギーを活用した工場運営を推進。

▼出典:BYDジャパン、公共交通の電動化を推進する新型電気バスを販売決定

産業部門における脱炭素化の取り組み鉄鋼業界:グリーンスチールの開発

中国は世界最大の鉄鋼生産国であり、鉄鋼業界の脱炭素化が重要課題となっています。

- 水素還元製鉄:従来の高炉法ではなく、水素を利用して鉄鉱石を還元するプロセスを研究開発。

これにより、CO₂の排出を大幅に削減。

- 電炉の拡大:スクラップ鉄を活用する電炉製鉄を促進し、化石燃料の使用を削減。

- CCUSの導入:製鉄プロセスで排出されるCO₂を回収・再利用する技術の実証実験を進める。

※国内部門別CO2排出量

▼出典:鉄鋼業の脱炭素化に向けた世界の取り組み(前編)~「グリーンスチール」とは何か?

セメント・化学産業の脱炭素化

セメントと化学産業は、CO₂排出量が多い産業のひとつであり、低炭素技術の導入が求められています。

- 低炭素セメントの開発:CO₂排出量を削減できる代替原料の研究を進め、ライムストーンの使用を減らす新技術を導入。

- バイオマス燃料の活用:セメント製造過程での化石燃料の使用を減らし、バイオマスエネルギーを活用。

- 炭素回収技術(CCUS)の導入:セメント工場から排出されるCO₂を回収し、地中に貯留するプロジェクトが進行中。

- グリーン化学の推進:石油化学製品の生産において、持続可能な原材料の導入を拡大。

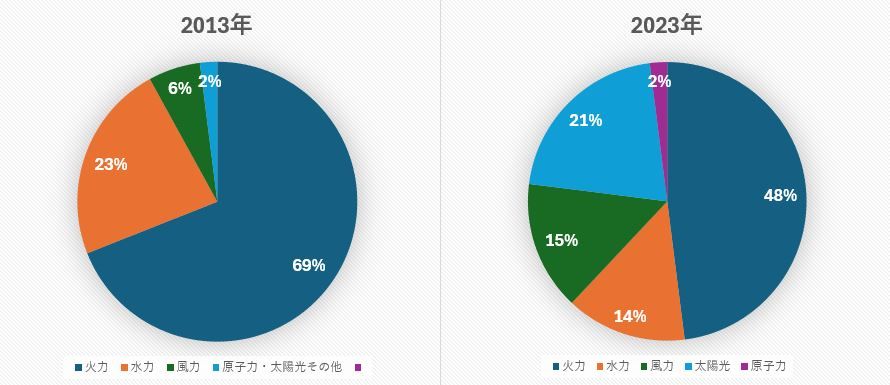

中国で急速に進む再エネ化

中国は、再生可能エネルギーの導入において世界をリードし続けています。

特に太陽光発電と風力発電の分野では急速な拡大を遂げており、今や世界最大規模の設備容量を誇ります。

さらに2025年、中国のエネルギー史において大きな節目が訪れました。風力と太陽光を合わせた発電能力が、ついに火力発電を上回ったのです。

▼参考:中国で再エネ発電が火力上回る 太陽光は10年で30倍増

太陽光発電の急成長

中国は太陽電池およびモジュールの世界最大の製造国であり、そのシェアは世界の半分以上を占めます。

政府は固定価格買取制度(FIT)、補助金、税制優遇などを活用して普及を後押し。

結果として、太陽光の発電能力は2014年から2024年の10年間で30倍以上に拡大しました。

技術革新とコスト削減も相まって、国内外での需要に応えるだけでなく、輸出によって世界の脱炭素化にも貢献しています。

風力発電の拡大

中国北部の内モンゴルや新疆、甘粛は陸上風力発電に最適な環境を持ち、沿海部では洋上風力の開発が進んでいます。これらの地域では、大規模プロジェクトが次々と稼働し、中国の再エネ供給基盤を支えています。

歴史的転換点:再エネが火力を上回る

国家エネルギー局によると、2025年4月末時点で風力と太陽光を合わせた発電設備容量は15億3千万kWに達し、火力発電を超えました。

これは「歴史的偉業」と位置付けられ、習近平国家主席が掲げる2060年カーボンニュートラル目標に向けた大きな一歩とされています。

大規模プロジェクトと「西電東送」

中国政府は中西部の砂漠や高原に巨大な発電所を建設し、東部の都市部へ電力を送る「西電東送」を戦略的に推進しています。

代表例として、内モンゴルのクブチ砂漠で進む「ソーラーグレートウォール」プロジェクトは、全長400km・幅5kmにわたる規模で2030年までに100GWの発電能力を持つ計画です。

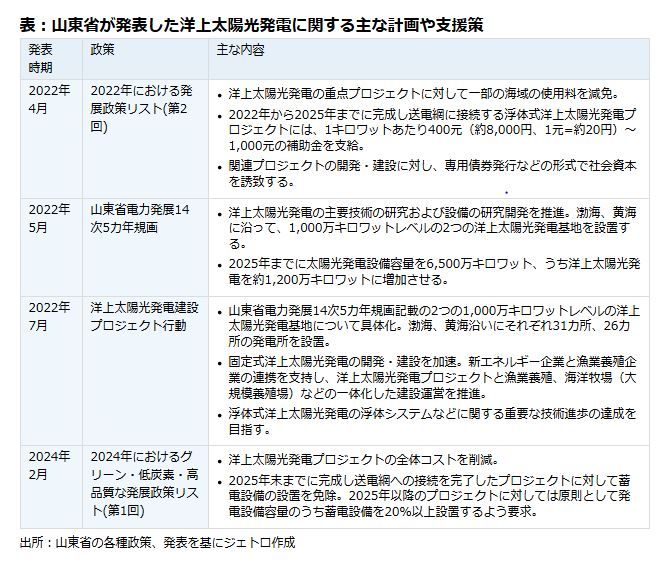

また山東省ケンリでは、260万世帯に電力を供給できる洋上太陽光発電所の建設が進んでいます。

今後の課題と展望

一方で、中国では依然として石炭火力発電所の新設が続いており、再エネと従来型エネルギーのバランスが課題です。また、太陽光パネルメーカー間の過当競争による淘汰も進んでおり、持続的な成長のためには産業構造の安定化が不可欠です。

それでもなお、中国の再エネ拡大は世界のエネルギー転換を牽引する動きであり、今後も技術革新と政策支援を通じて持続可能なエネルギー社会の実現を目指しています。

図1:中国の電源比率の変化

中国における再生可能エネルギーの実証実験と技術革新

中国では、再生可能エネルギーの導入を加速させると同時に、次世代の技術開発にも積極的に取り組んでいます。

単なる発電能力の拡大にとどまらず、より高度な発電技術やエネルギー管理システムの開発を進め、効率向上やコスト削減を図るための実証実験が各地で行われています。

1. 地熱発電の高度化と高効率化

地熱エネルギーは、持続可能で安定した電力供給を実現する手段として注目されています。

中国では、大容量・高効率な蒸気タービンの開発や、メガワット級の地熱発電システムの基幹技術の研究が進められています。

特に、地熱資源の豊富な地域では、深部地熱の掘削技術や、発電効率を最大化する熱回収システムの開発が加速しています。

2. 潮力発電の実用化に向けた取り組み

中国は、海岸線が長く、潮汐エネルギーの利用ポテンシャルが高い国の一つです。

現在、資源条件の良好な地域において、メガワット級の潮力発電ユニットの導入を進めており、発電効率の向上や設備コストの削減を目的とした実証実験が行われています。

これにより、潮流を活用した安定的な電力供給モデルの確立が期待されています。

3. 深海洋上風力発電の実証プロジェクト

洋上風力発電は、中国の再生可能エネルギー政策の中核を担う技術の一つです。

特に、深海風力発電技術の開発が進められており、海上の強い風を活かすことで、陸上よりも高い発電効率が実現可能となります。

政府は、適した海域の選定や大規模な風力発電基地の建設を支援し、コスト削減とエネルギー供給の安定化を目指しています。

深海風力発電の実証を進めることで、次世代の浮体式風力発電システムの実用化が加速すると考えられています。

4. バイオ天然ガスの生産拡大

中国の農業・畜産業では、大量の有機性廃棄物(家畜のふん尿など)が発生しており、これを活用したバイオ天然ガスの生産が注目されています。

特に、主要穀物産地や畜産地域では、バイオメタンを活用するエネルギープロジェクトが進行中で、年間数十万立方メートル規模のバイオ天然ガス生産設備の実証実験が行われています。

この技術が普及すれば、廃棄物処理とエネルギー生産を両立させる持続可能なモデルが確立されるでしょう。

5. マイクロエネルギーグリッドの導入と地域分散型エネルギー

中国では、都市部だけでなく、地方の村や町でも再生可能エネルギーの普及を進めるため、マイクロエネルギーグリッドの実証実験を推進しています。

これは、地域ごとのエネルギー消費特性を考慮し、風力・太陽光・バイオマスを統合した小規模な分散型エネルギーシステムを構築するものです。

特に、エネルギー供給が不安定な地域において、持続可能な電力供給モデルを確立することを目的としています。

▼出典:JETRO 山東省における太陽光発電産業の発展動向(中国)

今後の展望と課題

中国は、これらの実証プロジェクトを通じて、再生可能エネルギーの導入拡大と技術革新を同時に進めています。

特に、発電効率の向上、コスト削減、エネルギー供給の安定化を実現することで、再エネ比率のさらなる向上が期待されます。ただし、以下の課題も残されています。

- 技術の商業化とコスト競争力の確立: 実証実験レベルでは成功していても、大規模導入にはさらなるコスト削減が必要。

- 送電・蓄電インフラの整備: 再生可能エネルギーの特性上、安定した供給を実現するためには、送電網や蓄電設備の強化が欠かせない。

- 政策支援の継続性: 再生可能エネルギー産業の長期的な成長を支えるためには、補助金やインセンティブの継続的な提供が求められる。

▼出典:中国国家能源局HP

中国の国際的な気候変動外交:グリーンエネルギーと南南協力の展開

中国は、国内での脱炭素化を進めるだけでなく、国際的な気候変動対策の推進役としても積極的な姿勢を示しています。

特に、「一帯一路」構想を通じたグリーンエネルギー投資や、発展途上国との南南協力を強化することで、世界規模での持続可能なエネルギー転換を支援しています。

また、国連気候変動会議(COP)などの国際交渉の場でも、先進国と発展途上国の排出削減責任の違いを主張しつつ、環境技術支援を進める立場を明確にしています。

一帯一路構想におけるグリーンエネルギー投資

中国が主導する「一帯一路(Belt and Road Initiative:BRI)」構想は、当初インフラ投資を中心とした経済協力プログラムでした。

しかし、近年ではその焦点を持続可能なエネルギーへの転換へと移行させています。

石炭火力発電から再生可能エネルギーへの転換

かつて中国は、発展途上国の電力不足を補うために、石炭火力発電所の建設を支援していました。

しかし、気候変動対策の国際的な要請が強まる中で、2021年に中国政府は「海外における石炭火力発電所の新規建設支援を停止」することを公式に発表しました。

この決定は、世界的な脱炭素化の流れに沿ったものであり、一帯一路を通じたエネルギー支援の方針を大きく転換するものとなりました。

太陽光・風力発電プロジェクトの拡大

現在、中国はアジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々に対して、太陽光発電・風力発電のプロジェクトを積極的に展開しています。

- アフリカでは、エジプトやケニアでの太陽光発電所の建設が進められ、現地のエネルギー自給率向上に寄与。

- 東南アジアでは、インドネシアやベトナムで風力発電の導入を促進し、クリーンエネルギーへの移行を支援。

- 南米では、ブラジルやチリで再生可能エネルギーの技術協力を強化し、電力供給の脱炭素化を進める。

また、中国の企業は、現地のエネルギーインフラを支援するだけでなく、再生可能エネルギー技術の供与や人材育成のプログラムも展開しており、持続可能なエネルギー転換のための長期的な協力関係を構築しています。

国連気候変動会議(COP)での中国の主張

中国は国連気候変動会議(COP)の場で、「共通だが差異ある責任(CBDR)」という原則を強く主張し続けています。

この原則は、「すべての国が気候変動対策に取り組むべきだが、先進国と発展途上国では歴史的責任や経済的能力が異なるため、対応の負担も異なるべきだ」という考えに基づいています。

具体的には、中国は先進国がより積極的な排出削減目標を設定し、技術支援や資金援助を強化することを求める立場を取っています。

一方で、中国自身も自国の経済成長と環境負荷のバランスを取りながら、国際的な責任を果たす姿勢を示しています。

南南協力の推進:中国による発展途上国への環境技術支援

中国は、「南南協力(South-South Cooperation)」の一環として、発展途上国への環境技術支援を積極的に進めています。

この取り組みは、先進国中心の気候変動対策とは異なり、途上国同士の連携を強化し、共に持続可能な発展を目指すものです。

南南協力の主な内容

- 環境技術の供与中国企業や研究機関が、途上国のエネルギー部門に再生可能エネルギー技術を提供。例:ソーラーパネルの導入支援や風力発電技術の普及。

- 資金援助とインフラ整備低利融資や助成金を通じて、途上国のクリーンエネルギー導入を促進。

例:中国の銀行がグリーンファイナンスを活用し、アフリカ諸国の太陽光発電所を建設。 - 気候変動適応策の支援中国の専門家チームが、途上国の気候リスク管理をサポート。

例:農業分野での気候変動に強い農作物の導入や、水資源管理技術の提供。

まとめ

中国の気候変動対策は、2030年に排出量ピークアウト、2060年にカーボンニュートラルを目指す長期戦略を軸に展開されています。

国内では再生可能エネルギーの拡大に注力し、太陽光・風力の設備容量は世界最大規模に成長。

加えて、炭素取引市場の整備やEV普及、グリーン金融推進を通じて制度面・社会面から脱炭素を後押ししています。

産業界でも、国家電網の超高圧送電やCNPCのCCUS・水素開発、鉄鋼業のグリーンスチール、セメント産業の低炭素技術など、主要分野で低炭素化の取り組みが加速中です。

国際的には、一帯一路構想で再エネ投資を進め、石炭火力から再生可能エネルギー支援へ転換。さらにCOPでは「共通だが差異ある責任」を主張しつつ、途上国への南南協力や技術支援を展開しています。

中国の課題は石炭依存の残存ですが、再エネ拡大と技術革新により持続可能な転換を主導しようとしています。