バイオマスとは?種類、利点、バイオマス発電と燃料利用のメリットとデメリットを徹底解説

私たちの暮らしを支えるプラスチックや繊維、建材などの多くは、いまだに石油などの化石資源を原料としています。

しかし、環境負荷の低減と資源循環の実現が求められる今、これらを植物や微生物などの再生可能資源から生み出す「バイオマスマテリアル産業」が急速に注目を集めています。

バイオマスマテリアルとは、バイオプラスチックや再生繊維、バイオ由来の化学品・建材などを含む広い概念で、脱炭素社会の実現に向けた次世代のものづくりを担う存在です。

この産業の特徴は、化石資源に頼らずに高性能な素材を生み出せることにあります。

たとえば、サトウキビやトウモロコシから作られるバイオプラスチックは、製造時のCO₂排出を抑えつつ、従来の石油系プラスチックと同等の機能を持ちます。

さらに、セルロースや藻類などを活用した新素材開発も進み、衣料品から建築まで応用分野が広がっています。

一方で、コストや供給の安定化といった課題も残されており、持続的な発展には技術革新と地域連携が欠かせません。バイオマスマテリアル産業は、環境と経済を両立する新たな成長軸として、今後の産業構造を大きく変えていく可能性を秘めています。

バイオマスとは?

バイオマスは、植物・動物由来の有機物(木質、農業残渣、食品廃棄物、家畜排せつ物、藻類など)をエネルギーや素材として活用する総称です。

発電では燃焼やガス化、嫌気性発酵で得たバイオガスを使い、燃料では固体(ペレット・チップ)、液体(バイオエタノール・バイオディーゼル)、気体(バイオガス・RNG)に姿を変えて利用します。

炭素中立(理論上)が基本概念で、燃焼時のCO₂は成長過程で吸収した分と相殺されるため、化石燃料より地球温暖化への影響を抑えやすいのが特徴です。

ただし実際の効果は、原料の調達・乾燥・輸送・発電運転まで含めたLCA(ライフサイクル評価)で確認する姿勢が欠かせません。

バイオマスの利点

バイオマスは、環境・経済・社会の3側面で多面的なメリットを持つ再生可能エネルギー源です。

炭素ニュートラルな性質と地域循環の仕組みを併せ持ち、脱炭素化と地方創生を同時に実現できる点が注目されています。

ここでは、環境面と社会・経済面に分けて、その利点を詳しく見ていきましょう。

環境面の利点 ― 炭素ニュートラルと循環型社会の推進

バイオマスの最大の強みは、カーボンニュートラルな特性にあります。

燃焼によって放出される二酸化炭素は、植物が成長過程で吸収した炭素を再び大気に戻すものであり、理論上は大気中のCO₂総量を増やしません。

この「短期炭素循環」の仕組みは、化石燃料のように地中炭素を新たに放出しないため、温室効果ガス削減に直結します。

さらに、バイオマスは廃棄物の再利用にも優れています。

農業残渣、食品廃棄物、木材チップ、廃油など、これまで処理に困っていた有機資源を燃料化することで、廃棄物削減とエネルギー供給を同時に達成できます。

例えば、食品工場の副産物をバイオガスに変換し、発電や熱供給に利用する取り組みは、廃棄処理コストを抑えつつCO₂排出を減らす成功例です。

ただし、原料の水分が多い場合、利用効率が低下してしまうことから、低位発熱量(LHV)を指標にした評価が不可欠とされており、水分管理が不十分だとエネルギー効率を過大評価してしまうリスクがあります。

このため、乾燥や前処理技術の改良が、実効的な温室効果ガス削減の鍵となります。

社会・経済面の利点 ― 地域活性化とエネルギー安定化

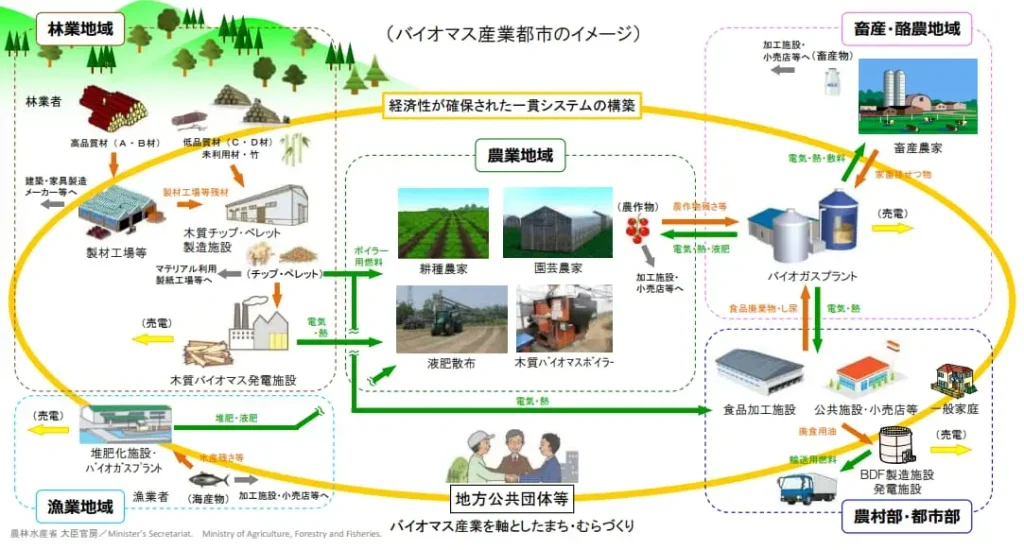

バイオマスは、地域経済の再生にも大きく寄与します。

原料の多くは農業・林業・畜産業など、地域産業の副産物から得られるため、地産地消型のエネルギー供給が可能です。

これにより、輸入燃料への依存を減らし、エネルギー自給率を高める効果が期待されます。

さらに、原料の収集・加工・変換プロセスに伴い、地域に新たな雇用が生まれます。

特に、木質バイオマスや農業廃棄物を活用する地域では、エネルギー供給と雇用創出の両立が進み、農村経済の安定と若年層の定着促進に貢献します。

加えて、バイオマスはエネルギー供給の多様化と安定化にも効果的です。

化石燃料は価格変動や輸送リスクに左右されますが、バイオマスは地域資源を利用できるため、リスク分散に優れています。

また、風力・太陽光といった天候依存型エネルギーの補完電源としても活用でき、発電出力の安定化に寄与します。

このように、バイオマスは単なる代替燃料ではなく、地域社会の自立を支え、持続可能な社会基盤を形成する重要な役割を果たしています。

農林水産省も2024年10月時点で最新の「バイオマス活用ロードマップ」を更新し、地方創生や産業利用の拡大を重点施策として掲げています。

今後は、LHVを考慮した効率的利用と認証制度(バイオマスマーク等)の普及が進むことで、環境と経済の両立がより現実的なものになるでしょう。

日本でもバイオマス活用は推進されており、令和6年10月にバイオマスの活用をめぐる状況という資料を新しく更新し農林水産省のHPで紹介され、ロードマップや主な取り組み事例がまとめられています。

▼出典:バイオマスの活用をめぐる状況

バイオマスの種類

一口にバイオマスと言ってもいくつかに分けられており、以下は、バイオマスの主な種類とその特徴についての解説です。

木質バイオマス

木質バイオマスは、再生可能エネルギーの中でも特に注目される資源です。

森林資源を適切に管理すれば、伐採と植林のサイクルを繰り返すことで永続的に利用することが可能です。

つまり、木を使ってもその分新たに植えることで、資源を枯渇させずに持続的に循環できる仕組みを保てます。

エネルギー面でも木質バイオマスは優れています。

木材を直接燃やして熱を得る方法のほか、ガス化技術を使って発電や地域暖房に活用するなど、多様な利用方法が確立されています。

なかでも、木材を小さな粒に圧縮した木質ペレットは、エネルギー密度が高く輸送・保管が容易で、効率的な燃料として世界各地で利用が進んでいます。

特に欧州では、ペレットを活用した発電所や暖房システムが普及し、再生可能エネルギーの柱のひとつを形成しています。

また、木質バイオマスの活用は地域経済の活性化にもつながります。

森林の整備・伐採・加工・燃料製造といった過程で多くの雇用が生まれ、特に産業が少ない農山村地域の経済基盤を支える役割を果たします。

地域で得られる木質資源をエネルギーとして循環させることで、エネルギー自給率の向上や輸入依存の低減が可能になり、コスト削減と地域の持続可能性向上の両立が期待されます。

環境面でも、木質バイオマスは多くの利点を持ちます。

通常であれば廃棄される間伐材や伐採残渣を燃料として活用することで、廃棄物の削減を実現できます。

さらに、適切な間伐を行うことで森林の健康が保たれ、生態系の多様性が維持されるほか、土壌の保全や洪水防止などの環境保全効果も生まれます。

このように、森林資源を余すことなく利用することは、循環型社会の構築に向けた重要な一歩です。

木材加工や製材の過程で発生する端材・木くずを燃料として再利用することも、木質バイオマスの重要な特徴です。

これにより、廃棄物処理コストを削減しつつ、新たなエネルギー価値を創出できます。

さらに、リサイクルが難しい廃材を有効に活用する手段としても注目されています。

加えて、木質バイオマスは他の再生可能エネルギーとの相互補完性を持っています。

太陽光や風力発電は天候によって供給が変動しますが、木質バイオマスは安定的なエネルギー供給が可能です。

このため、エネルギーミックスの中で供給安定化の役割を担い、発電と熱供給の両立が可能な柔軟なエネルギー源として、今後ますますその価値が高まっていくと考えられます。

農業残渣バイオマス

農業残渣バイオマスとは、農業活動の過程で発生する稲わら・麦わら・とうもろこしの茎や葉・果樹の剪定枝・豆殻などの有機性廃棄物や未利用資源のことを指します。

これらは従来、焼却や埋め立てによって処分されることが多く、環境負荷の原因にもなってきました。

しかし近年、脱炭素社会や循環型社会への移行が求められる中で、農業残渣を再生可能エネルギーや資源として有効活用する動きが加速しています。

農業残渣バイオマスの特徴は、地域や作物の種類によって発生する量や性質が大きく異なる点にあります。

たとえば稲作地帯では稲わらが主要な資源となり、果樹地帯では剪定枝が多く発生します。

このため、地域ごとの資源特性に合わせた活用設計が重要です。

利用方法も多岐にわたります。代表的なのは、残渣を原料にして作るバイオエタノールやバイオガスなどの再生可能エネルギーです。

さらに、堆肥化による土壌改良材への再利用、炭化技術によるバイオ炭の製造、またバイオプラスチックや建材、繊維製品への応用など、化石燃料依存を減らす多様な技術が発展しています。

これにより、廃棄物の削減と資源循環の両立が可能になります。

環境面では、焼却処理の削減によって大気汚染物質や温室効果ガスの排出抑制に貢献します。

また、廃棄物を埋め立てる必要が減ることで、埋立地の延命や環境負荷の低減にもつながります。

経済面でも、農村地域における新たな収益源や雇用創出として期待されており、エネルギー自給率の向上や副産物の高付加価値化によって地域経済を支えるポテンシャルを秘めています。

一方で、課題も存在します。農業残渣は広範囲に散らばっているため、効率的な収集・輸送システムの整備が欠かせません。

特にエネルギー転換や大規模利用には、季節変動に対応できる保管技術や安定供給体制の構築が必要です。

また、残渣の種類ごとに適した加工技術が異なるため、設備投資やコスト面での負担も課題となります。

さらに、地域での技術導入には、教育・人材育成・知識共有といったソフト面の支援も不可欠です。

総じて、農業残渣バイオマスは、地域の特性を生かしながら環境負荷を低減し、資源循環を推進できる再生可能資源です。

その可能性を最大限に引き出すためには、政策的支援と技術革新の両輪が重要です。

たとえば、補助金制度の拡充や技術導入支援、地域主導のビジネスモデル構築などが実効的な手段となります。

そして何より、地域ごとの実情に即した柔軟なアプローチを取ることで、未利用資源の価値化と循環型社会の実現が進みます。

農業残渣バイオマスは、地球規模の気候変動問題に対する具体的な解決策の一つとして、今後さらに重要性を増していくでしょう。

▼出典:バイオマスの活用をめぐる状況

アルガルバイオマスとは?藻類が切り拓く次世代の再生可能エネルギー

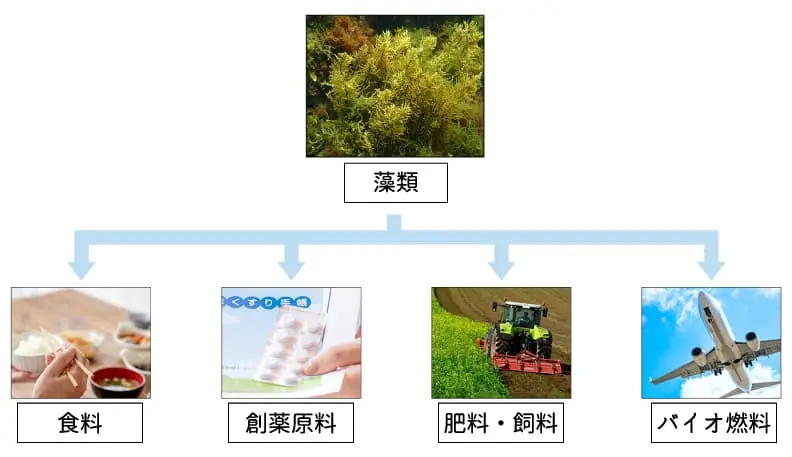

アルガルバイオマス(Algal Biomass)とは、藻類を利用してエネルギーや素材を生み出すバイオマス資源のことです。

藻類は、単細胞の微細藻類から大型の海藻まで非常に多様で、淡水や海水などさまざまな環境で生育します。

この藻類を培養し、得られる成分を燃料や素材として活用する技術が進化しており、近年は環境問題とエネルギー問題を同時に解決する鍵として注目を集めています。

農地を使わない持続可能な生産

アルガルバイオマスの最大の特徴は、農地を必要としないことです。藻類は水中で生育するため、食料生産と競合せず、農地利用を圧迫しません。

また、海水や産業廃水を利用して培養できるため、淡水資源の節約にもつながります。乾燥地帯や沿岸地域でも生産が可能で、世界中の多様な地域で導入できる柔軟性を備えています。

さらに藻類は成長速度が極めて速く、わずか数日で大量のバイオマスを生成できます。

これにより、短期間で効率的にエネルギー資源を供給できる生産モデルが期待されています。

二酸化炭素削減への貢献

藻類は光合成を通じて二酸化炭素(CO₂)を大量に吸収する能力を持ちます。

そのため、発電所や工場の排出ガスを培養に利用し、カーボンニュートラルの達成を目指す試みも進んでいます。

藻類を利用した炭素固定は、ブルーカーボン(海洋由来の炭素吸収)の一形態としても注目されており、気候変動対策の有力なアプローチとされています。

多様な産業応用

アルガルバイオマスの利用範囲はエネルギーだけにとどまりません。

藻類から抽出される油脂は、バイオディーゼル燃料やバイオジェット燃料の原料として活用され、航空・輸送分野の脱炭素化に貢献します。

また、藻類にはタンパク質・多糖類・色素など多様な成分が含まれており、食品・飼料・化粧品・医薬品といった分野にも応用が広がっています。

さらに、藻類を発酵させてバイオガスを生成したり、藻類由来のバイオプラスチックや高機能化学品を製造する研究も進行中です。

一方で、実用化にはいくつかの課題もあります。最大のハードルは、大規模培養にかかるコストとエネルギー負担です。

藻類の成長には光・温度・栄養分のバランスが重要で、それを維持する設備やシステムが必要になります。

また、培養後の収穫・乾燥・抽出といった工程の効率化も不可欠です。

これらのプロセスを最適化するためには、技術革新と生産スケールの拡大が求められます。

加えて、用途に応じた最適な藻類品種の選定や、それぞれに適した培養技術の確立も今後の課題です。

それでも、アルガルバイオマスは化石資源の代替となる有望な再生可能エネルギーです。

エネルギー供給源としてだけでなく、CO₂削減・水質改善・環境修復にも貢献できる点が評価されています。

特に、廃水を利用した培養は環境負荷を抑えつつ資源を再利用する理想的な循環モデルです。

さらに、地域の環境条件や産業構造に合わせた藻類利用ビジネスモデルを構築すれば、地方創生や新産業の創出にもつながります。

今後、技術革新と政策的支援が進むことで、アルガルバイオマスは脱炭素社会を支える実用的資源として広く定着していくでしょう。

食品廃棄物バイオマスとは?廃棄から資源へ――循環型社会を支える新たな挑戦

食品廃棄物バイオマスとは、食品の生産・流通・消費の各段階で発生する廃棄物を再利用し、エネルギーや資材として活用する取り組みを指します。

食品製造時に出る野菜の皮や果物の芯、売れ残り商品、調理くず、食べ残しや期限切れ食品など、従来は「廃棄物」として処理されてきたものが対象です。

かつては焼却や埋め立てによる処分が主流でしたが、これらの方法は温室効果ガスの発生や環境負荷の増大につながります。こうした背景から、近年では食品廃棄物を再生可能な資源として循環利用する動きが広がっています。

廃棄物をエネルギーへ変える環境メリット

食品廃棄物バイオマスの最大の利点は、廃棄物そのものをエネルギーや資材に変えられる点です。

食品廃棄物を埋め立てた場合、分解の過程で発生するメタンガスはCO₂の25倍以上の温室効果を持つとされ、気候変動の一因となります。

一方で、焼却処理も大量のCO₂を排出します。

これらの環境負荷を抑えつつ、資源として再利用できるのが食品廃棄物バイオマスの大きな特徴です。

代表的な活用方法:エネルギー・燃料・肥料

最も一般的な方法は、食品廃棄物を微生物の力で分解し、バイオガス(主成分:メタン)を生成する「嫌気性発酵」です。

このガスは発電や熱供給、都市ガスの代替エネルギーとして活用できます。

さらに、発酵後に残る消化液は有機肥料として再利用され、農業分野での資源循環を後押しします。

また、バイオ燃料化も注目されています。

使用済み食用油や食品工場から出る油脂を精製してバイオディーゼル燃料を製造するほか、糖化・発酵プロセスによってバイオエタノールを生成する技術も実用化が進んでいます。

これにより、化石燃料の削減とエネルギー自給率の向上が期待されます。

さらに、パンの耳や野菜くずなどの栄養価が高い部分を家畜用飼料に再利用する動きや、堆肥化による土壌改良材としての利用も広がっています。

堆肥化は農地の生産性を高めるだけでなく、廃棄コストの削減と循環型農業の促進にもつながります。

一方で、食品廃棄物バイオマスの活用には克服すべき課題もあります。

第一に、収集・分別の手間とコストが大きい点です。

食品廃棄物には異物や汚染物質が混在している場合が多く、リサイクル前に丁寧な分別が必要です。

また、食品廃棄物は腐敗しやすく、保管・輸送に特別な管理が求められることも課題となっています。

さらに、効率的なエネルギー化や肥料化を進めるためには、処理技術の高度化や設備投資が不可欠です。

地方自治体や企業の間で導入コストをどう分担するか、制度設計とインフラ整備が重要なテーマとなっています。

食品廃棄物バイオマスは、廃棄物問題とエネルギー問題の両方にアプローチできる革新的な取り組みです。

廃棄を減らしながら新たなエネルギーや資材を生み出す仕組みは、まさに持続可能な社会の中核を担う技術といえます。

今後の発展には、政府の政策的支援と企業の技術革新、そして消費者一人ひとりの意識改革が不可欠です。

廃棄を減らすだけでなく、「使い切る・循環させる」社会モデルへと転換していくことが求められています。

食品廃棄物バイオマスは、エネルギー供給・温室効果ガス削減・地域資源活用のすべてをつなぐキーテクノロジーです。

その発展は、環境負荷を最小限に抑えながら、未来の資源循環型社会を支える確かな一歩となるでしょう。

▼出典:環境省食品廃棄物から再生可能エネルギーを創出!地域循環型社会を目指すバイオフードリサイクルの取組み。

エネルギー作物バイオマスとは?持続可能な燃料として注目される次世代資源

エネルギー作物バイオマスとは、エネルギー生産を目的として栽培される植物を原料とするバイオマス資源のことを指します。

化石燃料に代わる再生可能エネルギー源として注目されており、バイオ燃料・バイオガス・バイオマス発電など多様な分野で利用が進んでいます。

食用作物・非食用作物の両面から進む利用

エネルギー作物には、食用・非食用の両タイプがあります。

代表的な食用エネルギー作物には、トウモロコシ・サトウキビ・大豆などの穀物系が挙げられます。

これらは主にバイオエタノールやバイオディーゼル燃料の原料として利用されます。

たとえば、トウモロコシは糖化・発酵を経てエタノールを生成し、輸送用燃料に活用されます。

一方、サトウキビは糖分を直接発酵させることで効率的にエタノールを生産できます。

さらに、大豆や菜種のような油脂作物はバイオディーゼルの原料として精製され、ディーゼル車や発電機の燃料に使用されています。

一方で、近年注目を集めているのが非食用エネルギー作物です。

スイッチグラスやミスカンサス(ススキ属)などの多年草は、痩せた土地や塩害地でも栽培できるため、農地競合を起こさずにエネルギー資源を供給できます。

さらに、肥料や農薬の使用量を抑えられるため、環境負荷が小さいのが特徴です。

また、ポプラやユーカリなどの早生樹(短期間で成長する木)は、木質チップやペレットとして加工され、発電所や工場の燃料として利用されています。

▼出典:合同会社バイオ燃料 バイオマス原料 (バイオマス素材の熱分解ガス化、或いは燃焼利用)

再生可能性と地域経済への貢献

エネルギー作物の最大の利点は、再生可能で炭素循環型のエネルギーであることです。

植物は光合成によって大気中のCO₂を吸収するため、燃焼時に排出されるCO₂を相殺でき、カーボンニュートラルを実現できる可能性を持っています。

また、多くのエネルギー作物は未利用地や耕作放棄地でも栽培可能なため、土地資源の有効活用につながります。

さらに、栽培・加工・運搬といったプロセスを通じて地域雇用の創出や農村経済の活性化にも寄与します。

この点からも、エネルギー作物は「地域でつくるエネルギー」の象徴的な存在といえます。

食料・環境・コストの課題

一方で、実用化を進めるうえでの課題も明確です。

まず、食用作物を燃料生産に転用する場合、食料供給との競合が起こる可能性があります。

トウモロコシやサトウキビのエタノール利用が拡大すると、食料価格の高騰や供給不安を引き起こすリスクがあるため、バランスの取れた政策設計が不可欠です。

また、作物の大規模栽培には水・肥料・農薬が必要であり、過剰使用による環境負荷(農地劣化・水質汚染など)も懸念されます。

さらに、収穫物をエネルギーへ変換する過程での輸送・加工コストを考慮すると、エネルギー収支を最適化するためのシステム整備が求められます。

持続可能な未来へ向けた展望

エネルギー作物バイオマスを持続的に活用するためには、技術革新と政策支援の両立が欠かせません。

たとえば、非食用作物や未利用地の活用を優先することで食料との競合を避けつつ、品種改良や培養技術の進化によって高効率なエネルギー生産を目指す動きが広がっています。

また、地域の気候・土壌・産業構造に合わせた最適なエネルギー作物の選定と、地産地消型のエネルギー供給モデルを構築することも重要です。

これにより、環境負荷を抑えながら地域経済を支える「持続可能なエネルギー循環」が実現します。

▼出典:バイオマスの活用をめぐる状況

バイオマス発電

バイオマス発電とは、植物や動物などの有機物(バイオマス)を燃料として電気を生み出す再生可能エネルギー技術のことです。

再生可能資源を利用するため環境への負荷が低く、廃棄物の有効利用にもつながる点が大きな特徴です。

利用される原料には、木材や農業残渣、食品廃棄物、家畜排せつ物、エネルギー作物などがあり、地域ごとの資源特性に合わせて柔軟に活用できます。

発電方式には主に二つあり、

一つは木質バイオマス(ペレット・チップ等)を燃焼させて蒸気タービンを回す燃焼型で、森林資源を有効活用できます。

もう一つは、食品廃棄物や家畜排せつ物を微生物の働きで分解し、メタン主体のバイオガスを発生させる嫌気性消化型です。

このバイオガスは発電や熱供給に利用でき、廃棄物処理とエネルギー生産を両立します 。

バイオマス発電の環境面での利点は、カーボンニュートラルとみなされる点です。

植物は成長過程でCO₂を吸収するため、燃焼時に排出されるCO₂と相殺でき、温室効果ガス排出を抑制できます。

また、廃棄物を燃料化することで焼却や埋立による環境負荷を低減し、廃棄コストの削減にもつながります 。

一方で、燃料供給の安定化や輸送コスト、燃焼時の大気汚染物質(微粒子・SOxなど)対策といった課題も存在します。

特に、燃料の乾燥や輸送の際にエネルギーを多く消費する場合、エネルギーバランスが崩れる可能性があるため、効率的な収集・加工システムが重要です 。

日本では、政府の固定価格買取制度(FIT)が導入され、バイオマス発電の普及を後押ししています。

ただし、補助金依存に頼らず、地域資源を生かした地産地消モデルの確立が持続可能性の鍵とされています。

地域の廃棄物や間伐材をエネルギーとして活用し、得られた電力を地域内で使うことで、経済循環の強化と雇用創出も期待されます 。

今後は、排ガス処理や燃料加工技術の高度化、非食用作物の活用拡大、未利用地での栽培促進などが普及のポイントになります。

こうした技術革新と地域連携により、バイオマス発電は気候変動対策・廃棄物削減・地域振興を同時に実現する重要な柱として、循環型社会の構築に貢献していくでしょう。

▼出典:バイオマスの活用をめぐる状況

バイオマス燃料

バイオマス燃料とは、植物や動物などの有機物を原料とする再生可能エネルギー源であり、化石燃料に代わる持続可能な選択肢として注目されています。

その特徴は、自然の炭素循環の中で再生可能である点にあり、燃焼によって発生するCO₂を植物が成長時に吸収したCO₂で相殺できるため、短期的なカーボンニュートラルを実現できるとされています。

この燃料は形態によって大きく三つに分類されます。

まず、固体燃料には木材ペレットやチップ、薪があり、発電や暖房用の燃焼に使われます。木材ペレットは間伐材や製材端材を圧縮して製造され、エネルギー密度が高く、燃焼効率に優れています。

農業残渣を利用した固体燃料も増えており、地域資源を活用したエネルギー循環が進んでいます。

次に、液体燃料にはバイオエタノールとバイオディーゼルが代表的です。バイオエタノールはサトウキビやトウモロコシを発酵して作られ、ガソリン代替燃料として利用されています。

バイオディーゼルは菜種油や使用済み食用油を化学変換して生成され、ディーゼル車の燃料として使用可能です。

これらは既存の供給網で使える利便性がある一方で、食料との競合や生産時の環境負荷が課題となっています。

最後に、気体燃料としての代表がバイオガスと合成天然ガス(SNG)です。

バイオガスは食品廃棄物や家畜排せつ物を嫌気性消化させて得られるメタン主体のガスで、発電・熱供給・都市ガス代替に活用されています。

SNGはバイオマスをガス化して得られる合成ガスを精製して作られ、天然ガスと同様に既存のインフラで利用できる点が強みです。

このように、バイオマス燃料は形態によって多様な用途を持ち、地域特性に応じたエネルギー供給モデルの構築が可能です。

今後は、第2世代・第3世代バイオマス(非食用作物・藻類)への転換や変換効率向上技術の進化が、持続可能なエネルギー社会実現の鍵となるでしょう。

▼出典:環境省 廃棄物・リサイクル対策

バイオマスマテリアル産業について

① バイオマスマテリアル産業の概要と主要分野

バイオマスマテリアル産業とは、植物や動物由来の有機物(バイオマス)を原料に、プラスチック・繊維・化学品・建材などの製品を製造する産業のことです。

化石資源への依存を減らし、再生可能資源を活用することで、環境負荷を低減しながら循環型社会の実現を目指しています。

気候変動対策や廃棄物の削減、地域経済の活性化など、複数の課題解決に貢献できる点が注目されています。

中でも中心的な役割を果たすのがバイオプラスチックです。

サトウキビやトウモロコシなどに含まれる糖やデンプンを原料に製造され、用途に応じて「生分解性」と「非生分解性」に分かれます。

生分解性プラスチックは、使用後に微生物によって自然分解されるため、食品包装や農業用フィルムなど、廃棄後の環境負荷が課題となる分野で活用が進んでいます。

一方、非生分解性バイオプラスチックは石油由来プラスチックの代替として、自動車部品や家電製品などの長期使用型製品に用いられています。

これにより、製造段階の化石燃料使用を減らし、温室効果ガス排出の削減にもつながっています。

また、繊維産業においてもバイオマスマテリアルが新たな価値を生み出しています。

セルロース由来の再生繊維(レーヨン、テンセルなど)は、石油系繊維よりも環境負荷が低く、水使用量や化学薬品の排出削減が可能です。

加えて、食品や農業廃棄物を再利用して繊維を生産する技術も進化しており、廃棄物の再資源化と持続可能なファッションの両立を実現しています。

さらに、化学品分野では、ポリ乳酸(PLA)やバイオポリオールが代表的な素材です。PLAは食品容器や医療用製品に利用され、分解性と低炭素性で高く評価されています。

一方、バイオポリオールはウレタンフォームや接着剤の原料として石油化学製品の代替を進めています。

こうした素材は性能を維持しながら環境負荷を抑え、グリーンケミストリーの実現に寄与しています。

建築分野でも、木材を活用したCLT(直交集成板)やバイオコンクリートが普及しつつあります。

これらは炭素を固定化し、建築業界の脱炭素化を後押ししています。

加えて、竹や稲わらなど地域のバイオマスを活用した建材も増えており、地域資源の循環利用を支える動きが広がっています。

② バイオマスマテリアル産業の展望と課題

バイオマスマテリアル産業の最大の強みは、再生可能資源を使って資源枯渇リスクを低減し、循環型経済を推進できる点にあります。

さらに、食品残渣や農業副産物など、これまで廃棄されていたものを新たな価値ある資源に変えることで、廃棄物処理コストの削減と付加価値創出を同時に実現できます。

このように、環境保全と経済成長を両立させる産業モデルとしての可能性が大きく、国内外で注目が高まっています。

しかし、発展を支えるためにはいくつかの課題も残されています。まず重要なのは、原料供給の安定化です。

バイオマス資源は季節性や地域分散性が高く、効率的な収集・加工・流通の仕組みづくりが欠かせません。

特に輸送コストが製品価格に大きく影響するため、地域内での生産・消費を前提とした「地産地消モデル」の構築が求められます。

次に、製品性能と耐久性の向上も課題です。

従来の石油化学製品に匹敵する機能性を確保しながら、コスト面でも競争力を持たせるためには、継続的な技術革新と研究開発投資が必要です。

また、環境配慮型製品への需要を拡大するためには、消費者意識の向上と企業の積極的な情報発信も重要です。

製品選択の基準に「環境価値」を根付かせるための教育・啓発が求められています。

今後は、藻類や微生物などの新たなバイオマス資源の開発、製造プロセスの効率化、地域資源を活かした地産地消型の供給モデルなどがカギとなるでしょう。

これらの技術革新により、バイオマスマテリアル産業は、脱炭素化社会の中核を担う存在へと進化していくことが期待されます。

最終的にこの産業は、環境問題への解決策であると同時に、持続可能な経済成長を支える新たな産業基盤としての役割を強めていくでしょう。

地球環境と経済活動の両立を目指す時代において、バイオマスマテリアル産業は、その“未来の標準”を形づくる存在となるはずです。

▼出典:バイオマスの活用をめぐる状況

まとめ

バイオマスは、木質や農業残渣、食品廃棄物、藻類、エネルギー作物などの有機資源を電気・熱・燃料・素材へと変換して活用する仕組みです。

この仕組みの中心にあるのは、植物が成長過程で吸収した二酸化炭素と利用時に排出される二酸化炭素がほぼ釣り合う「カーボンニュートラル」の考え方です。

ただし、本当の環境効果を評価するには、原料調達から輸送・加工・燃焼までのライフサイクル全体(LCA)を踏まえることが重要です。

廃棄物を再利用することで、焼却や埋立を減らし、地域内での循環や雇用創出にもつながります。

一方で、水分量の管理や燃料供給の安定化、物流コスト、排ガス処理などの課題も残されています。

今後は、補助金頼みの運用から脱却し、地域資源を活かした地産地消モデルの構築が求められます。

さらに、バイオマス燃料の品質認証やEPD(環境製品宣言)などを通じて、性能を可視化しながら信頼性を高めていくことが鍵です。

技術と地域の力を組み合わせることで、環境と経済の両立を実現できるエネルギーシステムへと成長していくでしょう。