海洋プラスチック問題への取り組み:最新の取り組みと効果的な対策

便利で安価な素材として、私たちの生活を支えてきたプラスチック。

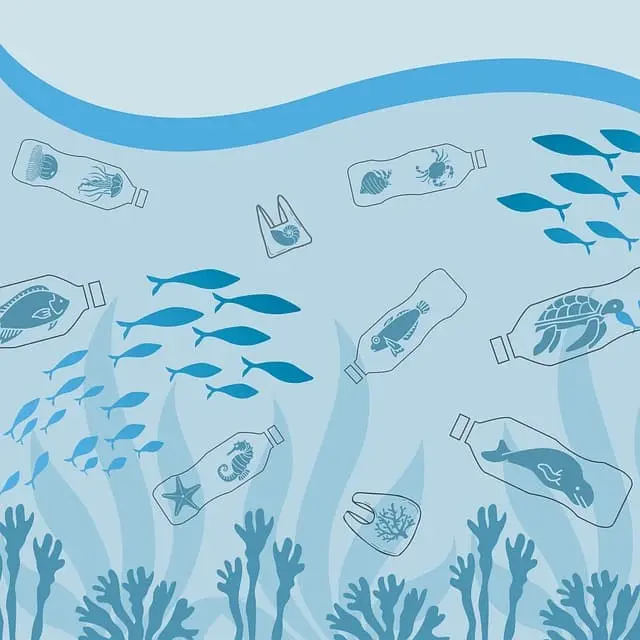

しかしその一部が行き場を失い、海に流れ出すことで深刻な環境問題を引き起こしているのが「海洋プラスチック」です。

ペットボトルやビニール袋といった目に見えるごみだけでなく、細かく砕けたマイクロプラスチックが生態系を蝕み、魚介類を通じて人間の健康にも影響を及ぼすリスクが高まっています。

しかもその約8割は、街でのポイ捨てや不十分なごみ管理など、私たちの日常生活に起因するという事実は見逃せません。

世界では現在、年間800万〜1,200万トンものプラスチックごみが海へと流出しており、このままでは2050年に海中のプラスチックの重量が魚を上回るとも予測されています。

こうした危機に対応すべく、国連やG7各国では国際的な枠組みが構築され、日本でも資源循環法の整備や企業・自治体による回収・再資源化の取り組みが加速しています。

加えて、市民の清掃活動や消費行動の変化も、重要なカギを握っています。

この記事では、海洋プラスチックの実態、原因、生態系や人間への影響、そして国内外の最新の対策までを総合的に解説。

私たち一人ひとりの選択と行動が、未来の海を左右することを、科学と事例を交えて深掘りします。

問題の全体像を正しく知り、持続可能な社会の実現に向けた一歩をともに踏み出しましょう。

海洋プラスチック問題とは

海洋プラスチックとは?その正体と広がる環境リスク

私たちの身の回りにあふれる便利な素材、プラスチック。

その一部が海に流れ出し、「海洋プラスチック」として深刻な環境問題を引き起こしています。

海洋プラスチックとは、街や工場、船舶などから排出されたプラスチックごみが、川や風、海流によって運ばれ、海に漂着・蓄積されたものを指します。

特にプラスチックは自然分解されにくいため、一度流出すると数十年から数百年にわたり海に残留し続け、生態系に多大な影響を及ぼします。

世界中の海でこの問題は拡大しており、地球規模での対応が急務とされています。

マクロプラスチックとマイクロプラスチック

海洋プラスチックは大きさによって次の2つに分類されます。

- マクロプラスチック(5mm以上):ペットボトル、レジ袋、漁網など。海洋生物の誤飲や絡まりによる窒息・けがの原因となります。

例えば、ウミガメがビニール袋をクラゲと誤って食べ、命を落とす事例は後を絶ちません。

- マイクロプラスチック(5mm未満):紫外線や波の作用で細かく砕かれたプラスチックの破片(2次的)や、スクラブ入り化粧品・洗剤に含まれる微粒子(1次的)などが該当します。

これらはプランクトンから魚へ、そして人間の食卓へと連鎖的に蓄積されるリスクが指摘されています。

海洋プラスチックの主な発生源

問題の多くは、海そのものよりも私たちの陸上活動に端を発しています。

- ごみのポイ捨てや分別ミス

- 洪水・風雨によるごみの流出

- 適切に管理されていない廃棄物処理

- 産業廃棄物の違法投棄

また、漁業で使用された網やロープが破損・流出するケースや、船舶からの不法投棄など、海上での人為的行為も影響を広げています。

こうして流出したプラスチックは、風と潮の力で世界中の海岸や海底にまで到達し、回収が困難な“見えない負債”となっていくのです。

▼出典:令和6年度検討結果 日本の海洋プラスチックごみ流出量の推計

海洋プラスチックがもたらす影響と、今わたしたちにできること

海に漂うプラスチックごみが引き起こす問題は、単なるごみの景観破壊にとどまりません。

生態系、人間の健康、そして経済にも深刻なダメージを与えています。

環境と生態系への影響

海洋プラスチックによって起こる主な影響には以下のようなものがあります。

- 海洋生物がごみを誤って飲み込む、あるいは絡まってけがや窒息をするといった直接的な被害

- プラスチック表面に吸着した有害化学物質や病原体が生物に取り込まれ、内分泌かく乱や成長障害を引き起こす可能性

- これらが食物連鎖を通じて、最終的に人間の健康にも悪影響を及ぼすリスク

つまり、海の問題は私たち自身の暮らしに直結しているのです。

経済への損失

また、海洋プラスチックによる経済的な影響も無視できません。

- 海岸線にごみが漂着することで、観光地の価値が低下し、地域経済に打撃

- 漁網や漁具への被害、漁獲量の減少による一次産業への悪影響

- 清掃や処理にかかる行政コストの増加

これらの損失は、持続可能な地域経営や自治体の財政を圧迫し、長期的な課題へと発展しています。

解決に向けた世界と日本の取り組み

こうした状況を受けて、国際社会はすでに対策を進めています。

- 国連環境計画(UNEP)による国際的ガイドラインの策定

- 海洋プラスチック憲章に基づく、使い捨てプラスチック削減と代替素材の開発

- 日本でも、レジ袋有料化、プラスチック資源循環法、生分解性プラスチックの推進などが進んでいます

さらに、企業や自治体、市民団体による清掃活動や啓発運動も広がりを見せており、官民一体の取り組みが加速しています。

一人ひとりの行動が未来を変える

私たち一人ひとりの行動も、この問題の鍵を握ります。

- 使い捨てプラスチックを減らす

- 再利用・再資源化できる製品を選ぶ

- ごみの分別を正しく行う

- 地元の海岸清掃や環境イベントに参加する

日々の選択が、海の未来を変えていくのです。小さな一歩が、やがて大きな変化につながります。

▼出典:環境省 第3節 海洋プラスチックごみ汚染・生物多様性の損失

海洋プラスチックの量と推移

海洋プラスチックの発生量と拡大する汚染

近年、海洋に流れ込むプラスチックごみの量は急激に増加しており、世界中で深刻な環境問題として注目されています。

科学者の推定によると、年間およそ800万〜1,200万トンのプラスチックごみが海へと流出しており、これは1分間に大型トラック1台分のごみが海に投棄されているのと同じ規模です。

この勢いは衰える気配がなく、事態は年々深刻化しています。

この膨大なごみの大半は陸上で発生しています。

不適切なごみ管理やポイ捨て、洪水などによる流出が主な要因とされており、都市部から地方、さらには沿岸地域まで、あらゆる場所から海への流出が発生しています。

また、漁網やロープなどの漁業用具が海に残されたり、船舶から廃棄物が投棄されたりすることで、海洋活動そのものが汚染の一因となっているケースもあります。

2023年時点で、海洋に蓄積されたプラスチックの総量はおよそ1億5,000万トンと見積もられており、その量は日々増え続けています。

問題はペットボトルや食品トレイといった目に見える大型ごみにとどまらず、風化や摩耗によって生じる直径5mm以下のマイクロプラスチックも含まれます。

特にこの微細な粒子は、生物の体内に入り込みやすく、海洋生態系を通じて人間の体内にも蓄積する可能性があることが大きな懸念となっています。

このような背景には、世界のプラスチック生産量の急増という構造的な問題があります。

1950年代には世界全体で年間約150万トンに過ぎなかった生産量が、2021年には4億トンを超える規模にまで膨れ上がっています。

その多くは包装材や使い捨て製品など、短命な用途に消費され、廃棄リスクの高い形で流通しています。

特に発展途上国では、ごみ処理インフラが整備されていない地域が多く、廃棄物がそのまま河川や海に流出してしまうケースも多発しています。

東南アジアや南アジア地域が、海洋プラスチック汚染の“ホットスポット”となっているのはそのためです。

▼出典:環境省 第3節 海洋プラスチックごみ汚染・生物多様性の損失

世界の推移と未来予測から見える、海洋プラスチックの危機的状況

海洋プラスチック問題が「グローバルな危機」として語られる背景には、その増加傾向が加速度的であるという事実があります。

2010年の時点では、海に流出するプラスチックの量は年間約800万トンと推定されていました。

しかし、その後の10年あまりで生産・消費・廃棄が拡大し、流出量も比例するように増加しています。

国連はこの問題の緊急性を強調しており、このまま何の対策も取られなければ、2050年には海に存在するプラスチックの総量が魚類の重量を上回る可能性があると警鐘を鳴らしています。

これは、もはや未来の仮定ではなく、すでに進行中の現実です。

海洋プラスチックは、海全体に均等に広がっているわけではありません。

海流の影響を受けて特定の海域に集積する傾向があり、太平洋の中心部に存在する「Great Pacific Garbage Patch(太平洋ごみベルト)」はその象徴的存在です。

この海域には数百万トンものプラスチックが集まり、分解されずに長期間漂い続けています。

このようなごみの“集積地帯”では、海洋生物の被害や生態系への影響が特に深刻です。

こうした状況に対し、国際的な回収プロジェクトも動き出しています。

たとえば、オランダ発の「オーシャン・クリーンアップ」プロジェクトでは、専用の回収システムを用いて海洋表層のごみを効率的に除去する取り組みが進められています。

ただし、現時点では技術的にもコスト的にも回収可能な範囲は限定的であり、海に出てしまったプラスチックをすべて取り除くのは極めて困難とされています。

そのため、より根本的な解決には「海に出る前に止める」ことが不可欠です。

プラスチックの生産と消費を減らすこと、代替素材や生分解性プラスチックの導入を加速すること、回収・リサイクルの仕組みを強化することなど、包括的かつ国際的なアプローチが求められているのです。

私たちの目の前にある選択と行動が、未来の海の姿を決定づける分岐点にある――、それが今という時代の現実です。

海洋プラスチック問題の原因

陸から海へ──プラスチックごみが流れ込む構造的背景

海洋プラスチック問題は、ただのごみの投棄ではなく、私たちの生活・社会構造・制度の不備が複雑に絡み合った結果として生じています。

その出発点となるのが、プラスチック廃棄物の発生源です。

実際に海へと流れ出るプラスチックのうち、約8割は陸上から来ているとされており、その大半は都市部や人口密集地域に起因しています。

日常的に使用されるペットボトル、コンビニの包装容器、ビニール袋などの使い捨てプラスチックが大量に排出され、分別や収集が不十分なまま、川や下水道を経由して最終的に海へと到達してしまいます。

さらに、見落とされがちな問題として、プラスチック製造過程で生じる「樹脂ペレット」の流出も深刻です。

これらは直径数ミリ程度の軽量な粒子で、風や水に乗って簡単に移動し、しばしば川や海に入り込んでしまいます。

見た目が魚卵に似ていることから、海洋生物によって誤飲されるリスクも非常に高いのです。

一方で、海そのものも排出源になり得ます。

漁業で使用される網やロープが破損・流出するケースや、船舶からの違法なごみ投棄が未だに後を絶たず、海洋活動が直接的な汚染の一因となっている現実もあります。

特に遠洋漁業や貨物船などの長期航行においては、監視が行き届きにくく、実態の把握が難しいことも問題です。

このように、海洋プラスチックは単なる消費者のマナーの問題にとどまらず、流通・製造・廃棄といった社会全体のシステムが抱える脆弱性が、環境問題として表出しているのです。

▼出典:環境省 海洋プラスチックごみに関する各種調査ガイドライン等について

ごみ管理の不備と自然環境がもたらす流出の連鎖

プラスチックが海にたどり着くまでには、複数の経路と要因が複雑に絡んでいます。

その一つが、ごみの処理や管理体制の不備です。

とくに発展途上国においては、廃棄物収集のインフラが未整備な地域も多く、家庭や商業施設から出たごみがそのまま放置され、雨や洪水、風などの自然要因によって河川に流れ込んでしまうケースが頻発しています。

また、埋め立て地でのごみ管理が不十分である場合、軽いプラスチック製品は風によって飛散し、周辺の環境へと拡散されていきます。

とくに沿岸部では、観光地に訪れた人々のポイ捨てや管理不足によるごみの蓄積が海洋汚染を直接的に引き起こすケースも多く、ビーチや港湾施設などでその傾向が顕著です。

そして、こうして陸から流出したごみを海へと運ぶ最大の“輸送路”となっているのが河川です。

研究によると、世界の海洋プラスチック汚染の約90%が、わずか10本ほどの大河川からもたらされているとされており、それらは主に東南アジアや南アジアの人口密集地を流れています。

これらの川に一度ごみが流れ込むと、あとは海まで一本道です。

その後は海流や風によって、はるか遠くの無人島や深海にまで到達し、長期にわたり回収不能な状態で残されていきます。

さらに、自然災害も深刻な流出要因となります。

台風や津波などの大型災害が発生すると、沿岸部に蓄積されていた大量のごみが一気に海に押し流されるため、一度の災害が汚染状況を数年分悪化させることもあります。

このように、海洋プラスチック問題は“どこかの誰か”の問題ではなく、グローバルに連鎖し、制度・行動・自然のすべてが絡む多層的な構造を持っています。

そのため、単一の解決策では不十分であり、ごみの発生源の抑制、流出経路の遮断、そして最終的な回収技術の強化まで、一貫した対策が求められているのです。

海洋プラスチックが生態系に与える影響

誤飲・絡まり・毒性──海洋生物に及ぶ直接的な被害

海に漂うプラスチックごみは、海洋生物にとって“命を脅かす存在”です。

特に深刻なのが、誤飲と絡まりによる死亡です。

ウミガメがクラゲと間違えてビニール袋を飲み込んだり、海鳥が餌と誤ってプラスチック片を摂取したりするケースは、世界中の海で日常的に発生しています。

摂取されたプラスチックは消化器官を詰まらせ、栄養を摂れないまま餓死につながるケースも多いのです。

さらに、摂取したプラスチックからは環境ホルモンや有害化学物質が溶け出すことがあり、体内で慢性的なダメージを与えます。

また、漁網やナイロンロープなどの廃棄物にイルカやアザラシなどの大型哺乳類が絡まり、逃れられずに窒息や衰弱死に至る例も後を絶ちません。

こうした影響は単に個体の死にとどまらず、種全体の減少や地域の生態バランスの崩壊へとつながります。

特定の種が減少すれば、それに依存する捕食者や被食者にも影響が及び、連鎖的に生態系全体が揺らぎます。

物理的被害に加え、サンゴ礁などの生息環境にもダメージが広がっています。

海底に沈んだプラスチックがサンゴの上に覆いかぶさり、光合成を妨げることで白化や死滅を引き起こす例も確認されており、海洋の生物多様性を支える基盤そのものが脅かされています。

微小な粒子が巡る──マイクロプラスチックと化学汚染の連鎖

海洋生態系に潜む“見えない脅威”が、マイクロプラスチックによる化学汚染です。

直径5mm以下のプラスチック粒子は、目には見えにくいながらもプランクトンや小魚の体内に入り込み、食物連鎖に組み込まれていきます。

そして、それらを捕食する大型魚、海鳥、さらには人間にまで影響が及ぶのです。

マイクロプラスチックの表面には、PCBやDDTといった有害な化学物質が吸着しやすく、摂取された生物の体内にこれらが蓄積されることが確認されています。

このような物質は、ホルモン異常や免疫力の低下、生殖機能の障害を引き起こすとされ、長寿命で代謝の遅い生物ほど深刻な影響を受けやすいとされています。

また、プラスチックが時間をかけて分解される過程でも、有害な添加剤や分解生成物が環境中に放出されます。

これらは水質を悪化させ、広範な海洋生物にとっての生活環境そのものを悪化させる要因となります。

さらに、漂流するプラスチックは外来生物の“移動手段”としても機能します。

プラスチックに付着した生物が遠方に運ばれ、新たな海域で定着することで、在来種との競争や生態系のかく乱を引き起こすことも明らかになっています。

このように、プラスチックごみは個々の生物を傷つけるだけでなく、環境の構造・循環・健全性そのものを損なう多面的なリスクを抱えています。

人間の健康リスクも例外ではなく、汚染された魚介類を通じた化学物質の摂取が、将来的な内分泌障害や慢性疾患の原因となる可能性が指摘されています。

▼出典:令和6年度マイクロプラスチックに関する生態系影響把握・動向調査業務 検討結果

海洋プラスチックに対する取り組み

世界における海洋プラスチック対策の広がり

海洋プラスチック問題は、国境を越えて広がる地球規模の課題です。

その解決に向けて、国際協調、政策、技術、市民参加の4つの柱を軸に、世界では多層的な取り組みが進められています。

まず、国際的な枠組みとして注目されているのが、2018年にG7で採択された「海洋プラスチック憲章」や、国連環境計画(UNEP)が主導する「Global Plastics Treaty(国連協定)」です。

後者は2024年の締結を目指しており、プラスチックの生産から廃棄までを包括的に管理する仕組みを構築しようとしています。

各国も政策を強化しており、例えばEUでは、使い捨てプラスチック製品の禁止や包装のリサイクル義務化が進められており、アジアではインドネシアを中心に、流出削減や廃棄物管理インフラの整備が進行中です。

こうした政策は、地域ごとの実情に合わせて柔軟に設計され、国際枠組みと連動しています。

さらに、技術革新も大きな突破口となっています。

オランダの「オーシャン・クリーンアップ」では、太平洋ゴミベルトからの海洋ごみ回収が実用化され、AIやブロックチェーンを使ってプラスチック廃棄物の流出源を特定・追跡するシステムも導入が進んでいます。

企業も環境配慮型の素材へと転換を図っており、政策との相乗効果が生まれつつあります。

そして忘れてはならないのが、市民の参加と意識の変化です。

世界各地で行われる海岸清掃や国際海岸クリーンアップでは、単なる美化活動にとどまらず、政策や研究に役立つデータ収集も行われています。

また、教育や啓発を通じて、特に若い世代への環境意識の浸透が進んでいることも希望の光です。

こうした取り組みは、互いに補完し合いながら前進しています。

今後は、プラスチックのライフサイクル全体を見直し、生産・消費・廃棄・再利用の各段階で環境負荷を最小化する仕組みが求められます。

日々の選択と行動が、未来の海を守る力になるのです。

日本における海洋プラスチック対策の現状と展望

日本は、海洋プラスチック問題に対して政策・技術・国際協力・市民参加の4つの柱を軸に、総合的な対策を進めています。

海に囲まれた日本にとって、この問題は環境のみならず経済・社会にも直結する重大な課題であり、国内外での積極的な取り組みが展開されています。

まず政策面では、2019年に「海洋プラスチックごみ対策行動計画」を策定し、廃棄物削減・リサイクル・代替素材開発・国際連携の方向性を明確にしました。

さらに2020年に施行された「プラスチック資源循環促進法」では、企業や自治体に対し使い捨てプラスチックの削減を義務化。

2030年までの排出削減とリサイクル率向上を目指し、循環型社会の実現を推進しています。

技術革新も重要な柱です。

日本は生分解性プラスチックの研究開発で世界をリードしており、バイオ由来素材を活用した包装材やレジ袋の実用化が進行中です。

また、化学リサイクル技術の進展により、多様なプラスチックを原料として再生可能に。加えて、エネルギー回収や分別技術の導入も進み、国内外の資源循環に貢献しています。

国際協力の面では、2019年のG20大阪サミットで日本が主導した「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が象徴的です。

2050年までに新たな海洋プラスチック排出をゼロにする国際目標として、多国間連携の基盤を築きました。

また、東南アジア諸国への廃棄物処理支援・技術移転・人材育成も進め、地域全体の課題解決を支えています。

市民参加も見逃せません。全国で行われる海岸清掃活動や、教育現場での環境学習を通じて、多くの人がプラスチック問題への関心を深めています。

特に子どもたちが自ら解決策を考える教育プロジェクトは、次世代の環境リーダー育成に直結しており、未来への投資といえます。

日本は今後、これらの取り組みをさらに深化させ、プラスチックのライフサイクル全体(生産・消費・廃棄・再利用)の見直しと、社会全体の行動変容を促すことが求められています。

市民一人ひとりの意識と選択が、日本の環境リーダーシップを支える力となるのです。

▼出典:「海洋プラスチック問題に関する 経団連の考え方・取組み」

環境省が示す調査ガイドラインとその役割

環境省は、海洋プラスチック問題の科学的な理解と実効的な対策を進めるため、複数の調査ガイドラインやマニュアルを策定しています。

これらは、地方自治体、研究機関、NPO、漁業者などが共通の方法でデータを収集・活用できるよう設計されており、現場での政策立案や行動計画の基盤として機能しています。

たとえば「散乱ごみ実態把握調査ガイドライン」では、都市部や河川敷などのごみの量・種類・発生源を明らかにし、清掃や啓発の優先順位を決めるための基礎データを提供します。

「河川ごみ調査参考資料集」は、海へのごみ流出の主要経路である河川の状況を把握するために活用され、地域ごとの対策計画づくりに貢献しています。

また、「河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン」は、微小なプラスチックの分布や発生源を調査する手法を示し、教育や啓発にも活用可能なデータを生み出します。

「漂着ごみ組成調査ガイドライン」は、海岸に漂着したごみの変化を継続的に記録し、地域に根ざした対策を進める上で欠かせません。

さらに、成功事例をまとめた「海洋ごみ発生抑制対策等事例集」や、ドローン・衛星画像による「リモートセンシング技術ガイドライン」、漁業者と自治体の連携を支援する「回収マニュアル」なども整備され、実地での活動と政策をつなぐ橋渡しの役割を担っています。

これらのガイドライン群は、単なる調査マニュアルではなく、現場の声と科学をつなぐ実践的なツールです。

活用することで、全国の関係者が共通の認識と手法で連携でき、地域の課題に応じた柔軟で効果的な対応が可能となります。

日本は、こうした取り組みを通じて、国内の保全活動にとどまらず、国際協力や政策提言にも貢献する役割を担い続けています。

▼参考:環境省 海洋プラスチックごみに関する各種調査ガイドライン等について

企業・団体による海洋プラスチック対策の最前線

海洋プラスチック問題に対して、企業や各種団体はプラスチック削減、リサイクル促進、技術開発、啓発活動の4つの軸で多面的な取り組みを進めています。

それぞれの活動は業種や地域特性を活かし、環境負荷の低減と社会全体の意識変革を同時に促しています。

まず、プラスチック削減の分野では、飲食業界が紙製ストローや生分解性素材を導入。

レジ袋の有料化やリユースバッグの普及も進み、使い捨てプラスチックの削減が加速しています。

化粧品業界でも、マイクロビーズ不使用の商品が主流になりつつあり、消費者の選択行動に変化が生まれています。

リサイクル促進では、飲料メーカーがリサイクル可能なペットボトル設計を強化。

自動車や家電業界では製造工程で発生する廃プラスチックを再利用し、製品ライフサイクル全体での廃棄物削減に取り組んでいます。

技術革新の面では、生分解性プラスチックの研究が進展し、海中でも分解可能な素材が実用段階へ。

また、オーシャン・クリーンアップなどの海洋ごみ回収技術が世界的に注目され、日本でも同様の装置やシステムの開発が進行中です。

こうした技術は、ごみの抑制と環境修復の両立を可能にします。

さらに、啓発活動も広がりを見せています。企業やNPOが協働して海岸清掃を行い、従業員や地域住民の参加を通じて環境意識を高めるとともに、教育キャンペーンを通じて持続可能な消費行動を若年層へ訴える動きも加速中です。

これらの取り組みは、業界間連携や地域・国際レベルでの協働を通じて相乗効果を生んでおり、政策や技術と補完し合いながら、脱プラスチック社会への移行を後押ししています。

企業や団体の行動が、持続可能な未来に向けた社会変革の起点となりつつあるのです。

以下に事例を挙げます。

今、筆者が座っている椅子がちょうどHerman Millerのアーロンチェアでしたが、こちらアーロンチェアの全製品に海洋プラスチックを使用する計画が立てられ実行されています。HPの記載を見ると年間でペットボトル3,200本分に相当する海洋プラスチックが再利用されているとのことです。

出所)Herman Miller公式HP

▼参考:雪印メグミルクが海洋プラスチックをアップサイクルしたプラスチックパレットを導入

輸送や保管の荷役台として海洋プラスチックを配合したパレットを活用するとのこと、以前から破損、老朽化したパレットをリサイクルしていたとのことで、取り組みをさらに進めた形になります。

出所)雪印メグミルクHP

▼参考:海洋プラスチックを掃除する、ドイツ生まれの「クラゲロボット」

ドイツでは、海中でプラスチックの回収を行うクラゲ型ロボットの研究もされています。既に研究されていたと聞き驚きましたが、プラスチックを海中から回収し、またそのプラスチックで自己を増殖させてさらにプラスチックを回収するというロボットを作れないか考えたことがあります。是非、実現させて欲しい技術ですね。

出所)IDEAS FOR GOOD HP

出典)※1 UNESCO ‘Ocean plastic pollution an overview: data and statistics’

【参照サイト】 Science Advances ‘A versatile jellyfish-like robotic platform for effective underwater propulsion and manipulation’

【参照サイト】 Forbes ‘Jellyfish Robots Could One Day Clean Up The World’s Oceans’

【関連記事】 海洋プラスチック問題

▼参考:プラスチッククレジット創出

海洋プラスチックの収集・リサイクルによるプラスチッククレジット創出もプロジェクト化されています。クレジットで創出された利益は一部、プラスチックを回収した漁師の方々へ還元されるなど、プラスチックの回収への動機付けが出来ている事例になります。

出所)PR TIMESプレリリース

【日本初】海洋プラスチックの収集・リサイクルによるプラスチッククレジット創出プロジェクトを開始

▼参考:海洋ゴミをアップサイクルした時計

スポーツウォッチと草分けとして有名なアイアンマンモデルの時計で有名なTIMEXでは、海洋ゴミをアップサイクルした素材で作った時計のラインナップを持っています。

環境問題への意識が高い層に刺さる商品と言えます。

出所)TIMEXブランドサイト

▼参考:海ゴミでアートを

海からのゴミで生き物のアート作品を作り、収益を創作活動の他、環境保全活動に使用されているアーティストAYAOさんという方もいらっしゃいます。

アートに触れることで、海洋ゴミに対するメッセージを感じるのではないでしょうか。

出所)ocean plastic artist AYAO HP

まとめ

海洋プラスチック問題は、陸上活動や河川を通じたごみの流出が原因で、海洋生態系や人間社会に深刻な影響を及ぼしています。この問題に対し、国際的な協力や政策が進められ、各国がプラスチック削減やリサイクルの促進に取り組んでいます。

技術革新では、生分解性プラスチックやごみ回収装置が実用化されつつあり、対策の効果を高めています。企業や団体も独自の取り組みを進め、消費者や地域社会と連携し、啓発活動や環境教育を強化しています。

これらの多角的な対策は、持続可能な社会を実現する重要なステップであり、さらなる国際的連携が求められています。海洋プラスチック問題解決には、個人、企業、政府が一体となり、包括的な行動を継続することが不可欠です。