「国際プラスチック条約」とは?2025年ジュネーブ会議で再び合意見送り、その背景と今後の展望

世界中で使われているプラスチックは、便利さの裏側で深刻な環境問題を引き起こしています。

自然界では分解に数百年を要するため、一度流出すると長期にわたり生態系を脅かし続けます。

海洋では毎年数百万トン規模のプラスチックごみが流れ込み、2050年には魚よりもプラスチックの方が多くなる可能性すら指摘されています。

マイクロプラスチックは大気や土壌、飲料水にまで拡散し、人の体内からも検出されるなど健康リスクも無視できません。

こうした危機感を背景に、2022年の国連環境総会で「法的拘束力を持つ国際条約」の策定が決議され、交渉の舞台として政府間交渉委員会(INC)が設置されました。

条約の大きな特徴は、廃棄物処理に留まらず、生産~消費・廃棄までのライフサイクル全体を対象にしている点です。

プラスチック生産の抑制、有害化学物質の規制、リサイクルの数値目標など、実効性を持つ国際ルールを整えることが目指されています。

しかし、交渉は容易ではありません。

EUや島しょ国が生産規制の必要性を強く訴える一方、サウジアラビアや米国、中国などは経済的理由から反発し、2025年ジュネーブ会議でも合意は見送られました。

対立が続く中、日本は「橋渡し役」として中立的かつ建設的な提案を行い、国際的に高い評価を受けています。

本記事では、プラスチック条約の目的と内容、交渉の進展、日本の役割、そして将来の展望までを詳しく解説します。環境問題に関心を持つ方だけでなく、企業経営やサステナビリティ戦略を考える読者にとっても、重要な示唆が得られるはずです。

プラスチック条約の目的と背景

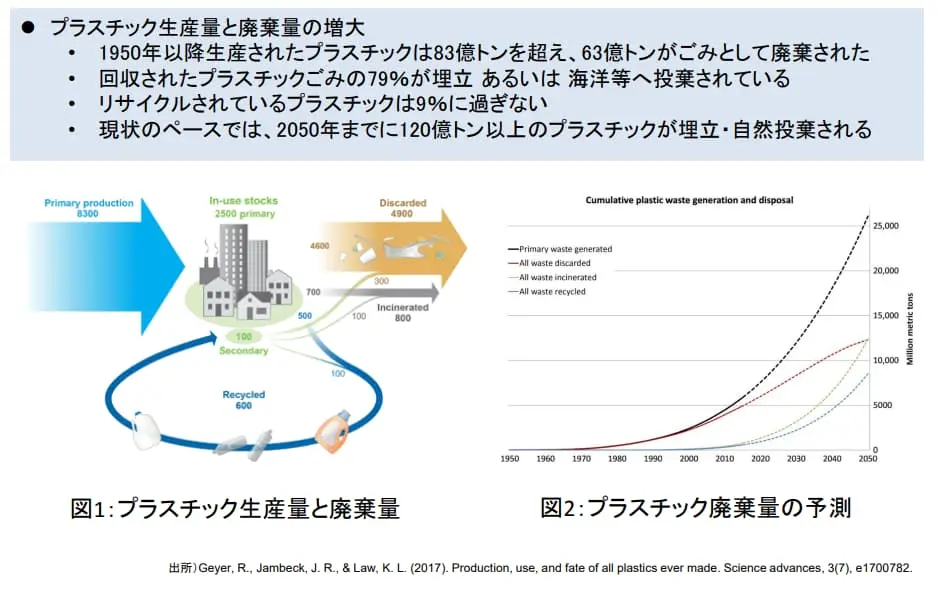

国際的なプラスチック汚染の現状

近年、プラスチックによる環境汚染は地球規模の深刻な課題となっています。

特に問題視されているのが、自然界に分解されにくい性質を持つプラスチックごみの急増です。

海洋では毎年膨大な量のプラスチックが流れ込み、2050年までに海に存在するプラスチック量が魚の量を上回る可能性が指摘されています。

海鳥やウミガメ、魚類が誤食や絡まりによって命を落とすケースは後を絶たず、生態系全体に甚大な影響を与えています。

さらに、目に見えないほど微細なマイクロプラスチックは大気や土壌、飲料水にまで広がり、人間の体内からも検出されています。

長期的な健康リスクは完全には解明されていませんが、内分泌系への影響や慢性的な炎症を引き起こす可能性があると懸念されています。

経済面でも影響は深刻です。

観光業や漁業はごみ問題による直接的な被害を受け、途上国では廃棄物処理のコストが重い負担となっています。

こうした状況を踏まえ、国際社会は「廃棄物処理」だけでは不十分であり、生産から消費、廃棄に至るライフサイクル全体を見直す必要性を強く認識するようになりました。

条約策定に至る国際的な経緯

こうした危機感を背景に、2022年3月に開催された国連環境総会(UNEA-5.2)で歴史的な決議が採択されました。

175か国が賛同したこの決議は、プラスチック汚染に関する「法的拘束力のある国際条約」の策定を目指すもので、2024年末までに交渉をまとめることが目標に掲げられました。

この決議の特徴は、単なる廃棄物管理にとどまらず、原料の採掘・製品設計・生産・流通・消費・廃棄まで、ライフサイクル全体を規制対象とした点にあります。

これは国際的にも画期的なアプローチであり、「蛇口を閉めなければ床を拭いても無意味」という比喩で表されるように、根本的な解決を目指す動きとして高く評価されました。

この決議を受けて設置されたのが、政府間交渉委員会(INC: Intergovernmental Negotiating Committee)です。

2022年以降、各国代表がINCに参加し、条約の文言や規制範囲を巡って活発な議論を重ねてきました。

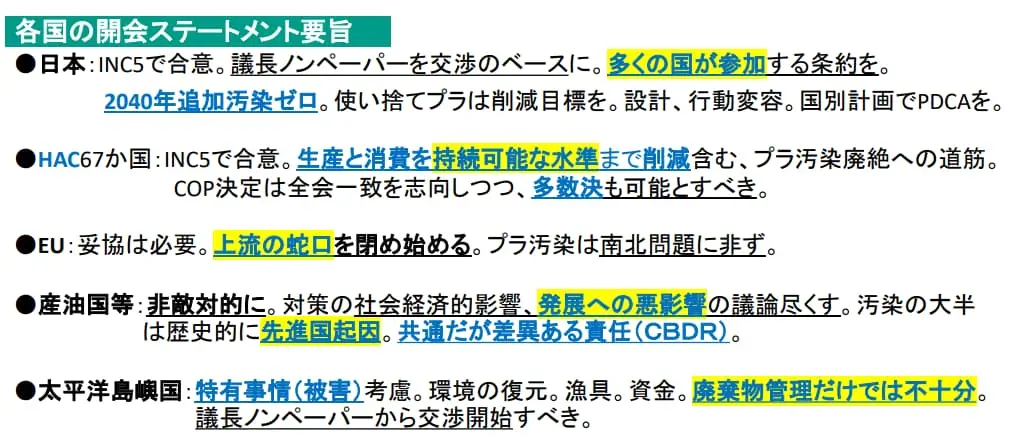

EUや太平洋の島しょ国を中心とする「野心連合」は生産規制の必要性を訴える一方、サウジアラビアや米国、中国などは経済的利害を背景に下流対策を優先する立場を取っており、現在も交渉は難航しています。

このように、プラスチック条約は単なる環境協定ではなく、国際社会の経済構造や産業政策を左右する歴史的な挑戦として位置づけられているのです。

プラスチック条約の主な内容

法的拘束力を持つ規制の概要

プラスチック条約が注目される理由の一つは、法的拘束力を持つ国際規制を導入しようとしている点にあります。

従来の「自主的取り組み」や「ガイドライン」では実効性が乏しく、各国の進捗に大きな差が生じていました。

そこで条約では、以下のような規制が検討されています。

- プラスチック生産量の抑制

石油化学由来の新規プラスチックの生産を段階的に制限し、過剰供給を抑える仕組み。 - 有害化学物質の規制

添加剤や難分解性樹脂など、健康や環境に悪影響を及ぼす物質を国際的に制限。 - リサイクルと再利用の義務化

回収率や再生材利用率の数値目標を設定し、循環利用を加速。

これらの規制はすべて「勧告」ではなく、遵守義務を伴う枠組みとして策定されることを目指しています。

そのため、環境条約としては気候変動枠組条約やパリ協定に並ぶインパクトを持つ可能性があります。

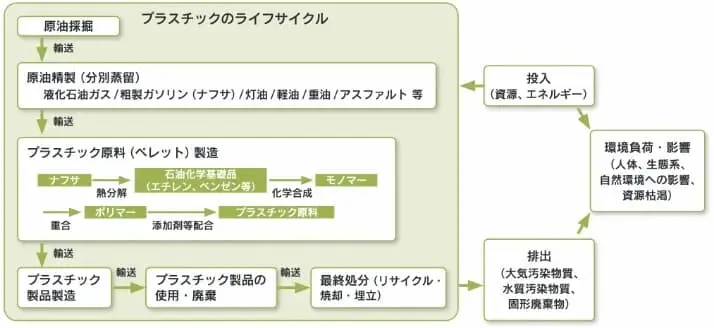

プラスチックライフサイクル全体への影響

条約のもう一つの特徴は、ライフサイクル全体を対象にしていることです。

これまでの取り組みは廃棄段階、つまり「ごみ処理」に焦点を当てることが多くありました。

しかし、廃棄物削減だけでは限界があるため、条約は次のプロセス全体をカバーします。

- 採掘段階:石油・ガスなど原料調達の段階から環境負荷を考慮

- 生産段階:製造工程でのエネルギー効率化や排出削減を義務づけ

- 消費段階:製品設計の改善、過剰包装の削減、再利用を前提としたエコデザインの推進

- 廃棄段階:回収・リサイクル・処理体制の国際的な基準づけ

このように「川上から川下まで」を対象とする包括的なアプローチは、原因を断つと同時に結果も管理する仕組みといえます。

特にマイクロプラスチック対策や化学物質の規制は、従来の廃棄物政策では対応できなかった領域をカバーする点で革新的です。

▼出典:一般社団法人 プラスチック循環利用協会 LCA(ライフサイクルアセスメント)

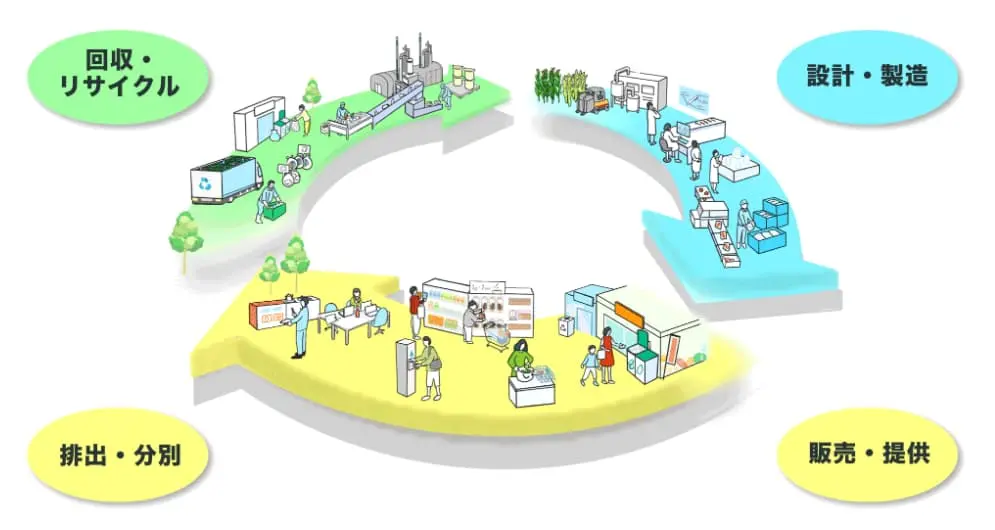

企業とサステナビリティ戦略へのインパクト

プラスチック条約は政府間の合意にとどまらず、企業経営や投資家の判断にも大きな影響を及ぼします。

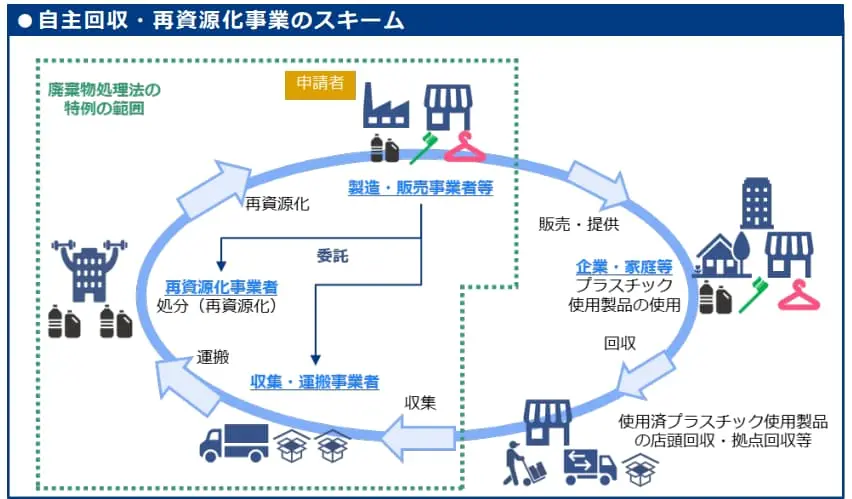

まず、製造業や流通業にとっては、拡大生産者責任(EPR: Extended Producer Responsibility)の強化が避けられません。

製品が廃棄された後の回収やリサイクルまでを企業の責任とする仕組みが、国際条約のもとで統一的に求められる可能性があります。

また、金融市場ではESG投資の観点から、プラスチック削減の取り組みが企業評価に直結します。

循環経済へ移行できているかどうかが株価や資金調達力に影響するため、サプライチェーン全体での対応が不可欠です。

一方で、企業にとってはリスクだけでなく新たなビジネスチャンスも存在します。

再生材市場やバイオプラスチック技術の需要が高まり、「規制適応=競争優位」となる時代が到来しつつあります。

▼出典:環境省 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

国際交渉の進展と課題

INC1からジュネーブ会議までの流れ

プラスチック条約の交渉は、2022年の国連環境総会(UNEA-5.2)での決議を受けて設置された政府間交渉委員会(INC: Intergovernmental Negotiating Committee)を舞台に進められてきました。

- INC1(2022年 ウルグアイ・プンタ・デル・エステ)

条約の基本方針や交渉の進め方を確認。各国の期待感が高く、比較的協調的な雰囲気でスタートしました。 - INC2(2023年 フランス・パリ)

法的拘束力の範囲や、対象を「ライフサイクル全体」とするかどうかが議論の中心に。早くも立場の違いが浮き彫りになりました。 - INC3(2023年 ケニア・ナイロビ)

初めて条約文草案が提示されましたが、条項ごとに激しい意見対立が発生。生産規制の是非をめぐり膠着状態に。 - INC4(2024年 韓国・釜山)

本格的な合意を期待されたものの、主要争点で進展はなく合意は見送り。

生産規制を含めた条文整理は不十分なまま終了しました。 - INC5(2025年 スイス・ジュネーブ)

最終合意を目指した会議でしたが、再び合意は見送り。

議長案に基づき条文の再編が試みられたものの、各国の溝は最後まで埋まらず、15日未明の全体会合で次回に持ち越されることが決まりました。

こうした経緯から、プラスチック条約は国際的な重要性が認識されながらも、具体的な合意形成が難航している現実が浮き彫りになっています。

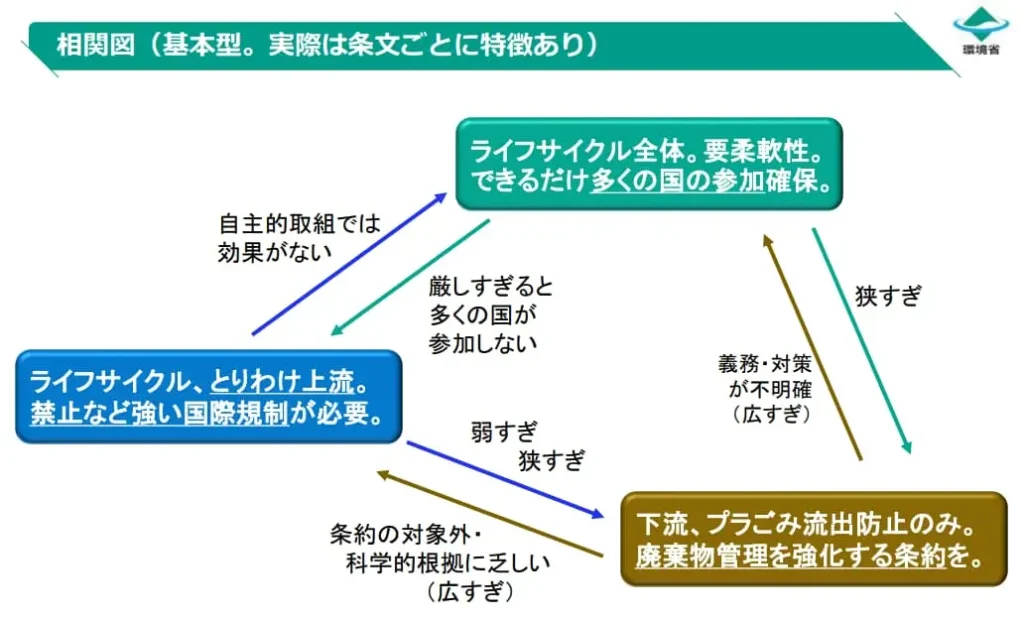

生産規制をめぐる国際的対立

最大の争点は、プラスチック生産量を直接規制するかどうかです。

- 規制推進派(EU・太平洋島嶼国など)

「プラスチックの蛇口を閉めなければ、汚染を根本的に解決できない」との立場から、生産削減の数値目標や禁止対象を明確にするよう強く主張しています。

小規模な島国にとっては、海洋汚染が生活や経済に直結する切実な問題であり、最も積極的な発言が目立ちます。 - 規制反対派(サウジアラビア、米国、中国、インドなど)

プラスチックは石油化学産業の基盤であり、雇用や経済成長に直結するとの理由から、生産抑制には強く反対しています。

特に産油国は「廃棄物管理とリサイクルの強化こそ現実的解決策」と訴えており、条約の焦点を下流対策に絞ろうとしています。 - 日本の立場

明確にどちらかに偏らず、中立的な調整役を担おうとしています。

国際的な評価として「橋渡し役」としての貢献が期待されており、合意形成の鍵を握る存在です。

このように、経済的利害と環境的必要性のせめぎ合いが、条約交渉を難航させる最大の要因となっています。

今後のスケジュールと焦点

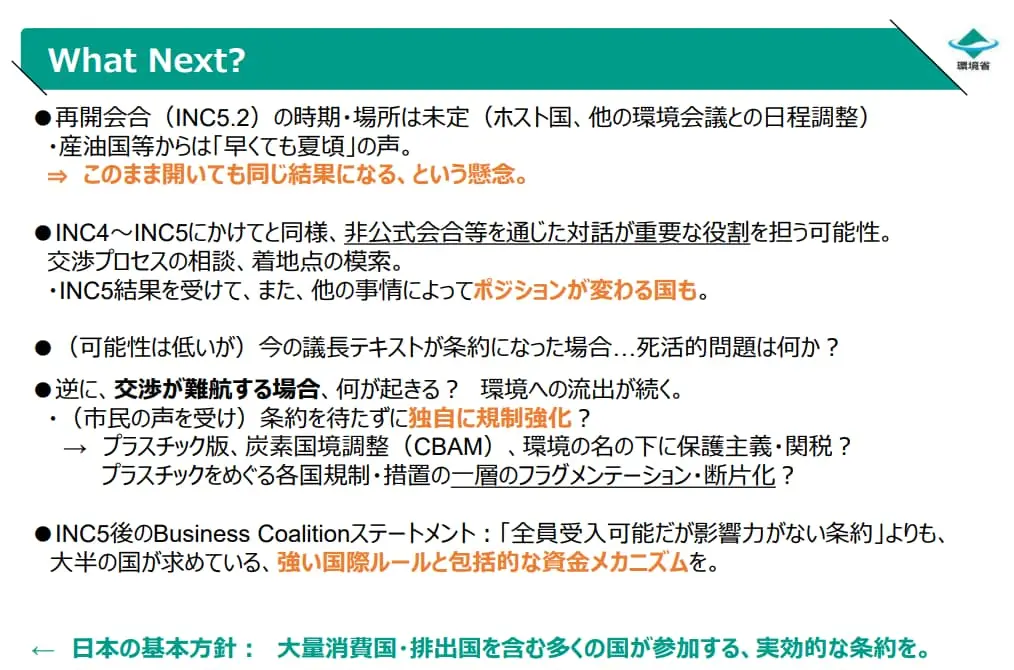

ジュネーブ会議での合意見送りを受け、プラスチック条約の交渉はさらに不透明さを増しています。

- 次回会合の見通し

2025年末以降に再度の会合が予定されていますが、交渉の枠組みや議題整理が必要とされています。 - 合意方式の議論

現在は全会一致を原則としていますが、少数国の反対で交渉が停滞する現状を踏まえ、多数決方式の導入や「志を同じくする国同士による合意形成(プラリラテラル合意)」の可能性が浮上しています。 - 注目される焦点

- 生産規制の是非

- 有害化学物質リストの明確化

- 開発途上国への資金・技術支援の枠組み

- 監視・報告・検証(MRV)制度の整備

今後の交渉がどう進展するかは、パリ協定と並ぶ「次世代の環境条約」となり得るかどうかを決定づける重要な分岐点となります。

日本におけるプラスチック条約の位置づけ

日本政府の対応と外交的役割

日本は、プラスチック条約交渉において「橋渡し役」としての立場を強めています。

2025年8月のジュネーブ会議でも、中田環境副大臣が「できる限り多くの国が参加できる、実効性ある進歩的な条約を目指す」と発言し、合意形成に向けた前向きな姿勢を示しました。

EUや太平洋島しょ国のように積極的な生産規制を求める立場と、サウジアラビアや米国のように規制に反発する立場の間で対立が深まる中、日本は両者の意見を調整する役割を担っています。

国際的にも「中立的で建設的な提案を行う国」として評価されており、今後の交渉でも妥協点を見出す仲介役としての期待が高まっています。

また、日本国内では2019年に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2030年までに使い捨てプラスチックを25%削減、2030年までに再生利用を倍増、2035年までにすべての使用済みプラスチックをリユース・リサイクル等で有効利用するという目標を掲げています。

こうした国家戦略が国際交渉の場でも説得力を持ち、外交的な信頼性を支える基盤となっています。

国内企業の取り組みと課題

日本の企業も、プラスチック条約に関連する国際的な動向を強く意識しながら、リサイクル促進や削減目標の達成に向けた取り組みを進めています。

- 素材メーカーは、再生プラスチックやバイオマスプラスチックの開発を強化し、持続可能な代替素材の供給を拡大。

- 小売・外食業界では、レジ袋の有料化や使い捨て容器の削減に加え、リユース容器の導入実証が進展。

- 製造業は、製品設計段階からリサイクルを前提としたエコデザインを採用する動きが広がっています。

しかし、課題も少なくありません。リサイクルコストの高さや、自治体ごとに異なる回収・処理システムが企業努力の障壁となっているのが現状です。

また、国際的に見れば欧州企業が一歩先を行く事例も多く、日本企業にはさらなるイノベーションと国際競争力の強化が求められています。

投資家や国際機関からは、「プラスチック対応の遅れはESG評価の低下につながる」との指摘もあり、企業にとって条約は規制リスクであると同時に、サステナビリティ経営を世界にアピールできる重要な機会とも言えます。

プラスチック条約がもたらす未来の展望

環境と社会への期待される効果

プラスチック条約が実現すれば、環境と社会の双方に大きな効果が期待されます。

まず、海洋環境の回復です。海に流れ出すプラスチックごみの発生源を生産段階から削減できれば、誤食や絡まりによって命を落とす海洋生物は確実に減少します。

生態系の健全性が回復することで、漁業や観光業といった沿岸経済への恩恵も広がります。

さらに、温室効果ガス削減への寄与も無視できません。

プラスチックの多くは石油由来であり、生産・焼却の過程で大量のCO₂が排出されます。

条約に基づく生産規制やリサイクル強化は、気候変動対策としても重要な意味を持ちます。

また、先進国と途上国の間で資金や技術支援を組み合わせることにより、「公正な移行(Just Transition)」を実現できる可能性があります。

資源や廃棄物の処理に苦しむ国々が、国際的な支援のもとで持続可能な仕組みを整えれば、環境だけでなく社会的な格差是正にもつながるでしょう。

持続可能な社会への道筋

プラスチック条約は単なる規制ではなく、循環型経済の実現に向けた世界的な道筋を示すものです。

企業にとっては、製品設計やサプライチェーン全体で「リデュース・リユース・リサイクル」を組み込むことが不可欠となります。

リユース可能な容器やリサイクル材を活用した製品は新たな市場を開き、環境配慮型ビジネスが競争優位を生み出す時代が到来します。

市民にとっても、日常生活の中でプラスチック削減を意識することが求められます。

レジ袋やペットボトルの削減に加え、再利用可能な製品を選択する消費行動は、社会全体の変化を後押しします。

最終的に、プラスチック条約は「規制」ではなく「変革のきっかけ」です。

政府・企業・市民がそれぞれの役割を果たすことで、持続可能な社会が現実のものとなります。

海や大気の健全性が保たれ、資源が循環する未来こそ、この条約が描く最終的なゴールなのです。

まとめ

プラスチック条約は、急速に深刻化するプラスチック汚染に国際的に対処する初の法的拘束力ある枠組みを目指しています。

焦点は「廃棄物管理」にとどまらず、生産・消費・廃棄までのライフサイクル全体を対象とし、生産規制や有害物質の制限、リサイクル義務化などを盛り込む包括的な内容です。

しかし、2025年ジュネーブ会議でも合意は見送られ、EU・島嶼国が主張する生産規制と、産油国や米国・中国が求める下流対策との対立が続いています。

日本は中立的な「橋渡し役」として評価され、外交面で重要な存在感を示しています。

企業には拡大生産者責任(EPR)の強化や循環型経済への移行が求められ、対応の遅れはESG評価の低下につながる一方、新技術やリサイクル市場には大きな商機も潜んでいます。

条約は規制ではなく、政府・企業・市民が連携して持続可能な社会を築くための変革の起点となることが期待されます。