ISOとGHGプロトコルが戦略的提携|温室効果ガス算定の世界統一基準が始動

2025年9月9日、国際標準化機構(ISO)と温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)が、温室効果ガス排出量の算定・報告に関する世界統一基準の共同開発に踏み出しました。

両者は、ISO 14064シリーズとGHGプロトコル(企業会計・スコープ2・スコープ3)を調和し、企業・投資家・政策立案者が共通で使える「世界共通言語」を提示を目指します。

これまで分断されてきた範囲定義や検証ガイダンスの違いを埋め、データの比較可能性と信頼性を高める狙いです。

企業側は、複数基準への二重対応や検証重複の負担を軽減しつつ、サプライチェーン全体(スコープ3)までの開示品質を引き上げられるようになります。

投資家は、産業・地域をまたいだ一貫した炭素データでリスク評価と資本配分を高度化可能に。政策面でも、CSRDやISSBが求める国際的整合性の高い開示の基盤が強化され、カーボンプライシングや排出量取引制度の運用にも資する構図です。

さらに両者は製品カーボンフットプリントの共同標準化にも着手し、調達から廃棄までのライフサイクルで脱炭素の実行力を後押しします。

統一基準は、報告を「作業」から「戦略」に変える起点となり、企業価値と移行計画の実効性を問う新時代を切り開きます。

ISOとGHGプロトコルが戦略的提携を発表

発表の背景と狙い

2025年9月9日、国際標準化機構(ISO)と温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)は、温室効果ガス排出量の算定と報告に関する世界統一基準を提供するため、戦略的提携を発表しました。

これまで企業や政府は、ISO 14064シリーズとGHGプロトコルという二つの異なる枠組みを活用してきましたが、適用範囲や検証方法に差があり、国際的な整合性やデータの比較可能性に課題が残されていました。

今回の提携は、こうした重複や混乱を解消し、企業が排出量データをより正確かつ効率的に開示できるようにすることを狙いとしています。

背景には、CSRD(欧州企業サステナビリティ報告指令)やISSB(国際サステナビリティ基準審議会)による新基準の導入といった規制強化があり、世界的に「一貫性ある温室効果ガス算定基準」が求められている状況があります。

▼参考:GHGプロトコルリリース:ISOとGHGプロトコルが温室効果ガス排出量の会計に関する統一された世界標準を提供するための戦略的パートナーシップを発表

「温室効果ガス算定の世界統一基準」の意義

ISOとGHGプロトコルの提携により、企業会計・スコープ1~3の排出量、製品レベルのカーボンフットプリントまでを網羅する新しい統合基準が策定される予定です。

これにより、排出量算定における「世界共通言語」が生まれ、企業・投資家・政策立案者が同じ枠組みを参照できるようになります。

特に企業にとっては、複数の基準に対応する負担が軽減され、透明性と信頼性の高いデータを提供できるようになる点が大きなメリットです。

また、投資家は企業間で比較可能な炭素データを活用しやすくなり、資本配分やリスク評価の精度が向上します。

さらに各国政府にとっても、国際的に整合性のある基準を活用することで、気候政策や排出量取引制度の基盤を強化することが可能になります。

この統一基準は、単なる制度的な調整にとどまらず、脱炭素社会に向けたグローバルな進展を加速させる「共通基盤」としての役割を担うことになります。

GHGプロトコルとISO規格の違いと統合の必要性

GHGプロトコル(スコープ1・2・3)の役割

GHGプロトコルは、世界で最も広く利用されている温室効果ガス(GHG)算定の枠組みです。

特に有名なのが、排出量を スコープ1(直接排出)・スコープ2(購入エネルギー由来の排出)・スコープ3(バリューチェーン全体での間接排出) に分けて管理する仕組みです。

この分類は、企業が自社の排出だけでなく、サプライチェーンや製品使用段階も含めた包括的な排出量を把握するために不可欠であり、今日のサステナビリティ報告やCDP回答の基盤となっています。

ISO 14064シリーズの位置づけ(検証・規制適用)

一方、ISO 14064シリーズは、国際標準化機構(ISO)が策定した公式規格群で、温室効果ガス排出量の算定・報告・第三者検証を国際的に統一することを目的としています。

- ISO 14064-1:組織レベルのインベントリ算定

- ISO 14064-2:プロジェクトによる排出削減・吸収量の評価

- ISO 14064-3:算定結果の妥当性確認と検証

これらは多くの国の排出量取引制度や規制に直接取り込まれており、法的に認められた基盤としての強みがあります。

つまり、GHGプロトコルが「企業に最も使われる実務フレームワーク」であるのに対し、ISOは「国際的に認証される規制・検証の枠組み」として機能してきました。

並立がもたらした課題(複雑性・比較困難性)

両者は相互補完的な側面を持ちながらも、長年並立して運用されてきたことにより、いくつかの課題が生じていました。

- 複雑性:多国籍企業は、国ごとにISO基準やGHGプロトコルを使い分ける必要があり、算定・報告の手間とコストが増加。

- 比較困難性:投資家や金融機関は、同じ企業間であっても基準が異なると排出データを正確に比較できず、気候リスク分析や投資判断に支障をきたす。

- 検証プロセスの重複:ISOは検証基準を持ち、GHGプロトコルは詳細な算定ガイダンスを提供するため、両方に準拠しようとすると二重対応が必要になるケースもありました。

このように、「最も使われる基準」と「最も公式な基準」が別々に存在していたことが、企業・投資家・政策立案者すべてにとって非効率を生み出していたのです。

そのため今回の統合は、炭素会計における混乱を解消し、国際的に一貫した共通言語を提供するための必然的なステップと位置づけられます。

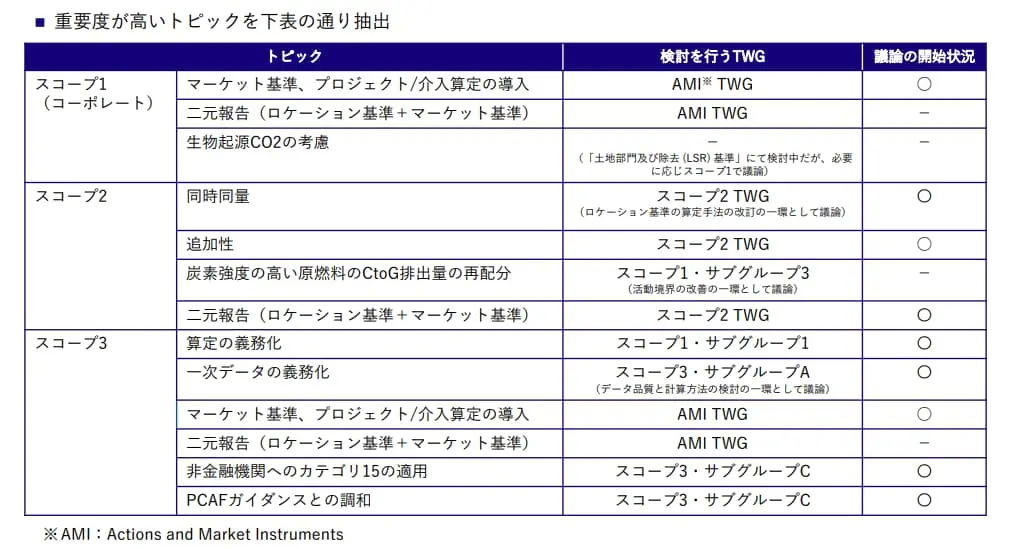

そういった状況の中、GHGプロトコルは改訂を検討しており、検討メンバーの中でISOとの整合性に対する意見が出たり、PCAFガイダンスとの調和の議論も行われていたりしていました。

新しい統一基準の内容と期待される効果

統合対象(ISO 14064シリーズ+GHGプロトコル基準群)

今回の提携で統合されるのは、ISO 14064シリーズとGHGプロトコルの主要基準群です。

具体的には、企業レベルの排出量を扱う「ISO 14064-1」と「GHGプロトコル企業会計基準」、プロジェクト単位での削減量を評価する「ISO 14064-2」と「GHGプロトコル・プロジェクト基準」、そして検証プロセスを担う「ISO 14064-3」が含まれます。

さらに、スコープ2・スコープ3のガイダンスも統合対象となり、組織・プロジェクト・製品といった全レベルで一貫した算定・報告が可能になる枠組みが整います。

製品カーボンフットプリント標準の共同開発

統合は既存基準の調和にとどまりません。両組織は、製品カーボンフットプリント(CFP)に関する新しい国際標準の共同開発も進めると発表しました。

近年、企業は自社排出量だけでなく、バリューチェーン全体や製品単位での環境影響を開示することが求められています。

新しいCFP標準は、調達から廃棄までのライフサイクル全体を一貫して測定できる仕組みを提供し、企業の脱炭素戦略や消費者への説明責任を支える強力なツールになると期待されています。

技術的厳格性と実用性の融合による利便性

今回の統一基準の最大の価値は、ISOの持つ技術的厳格性と、GHGプロトコルが持つ実務的な使いやすさを融合させることにあります。

ISO規格は規制や検証に強みを持ち、GHGプロトコルは企業の実務に深く浸透しています。両者を組み合わせることで、

- 政策立案者や規制当局が信頼できる堅牢な枠組み

- 企業が日常業務で使いやすい実務的なガイドライン

を同時に実現することが可能になります。

結果として、企業は報告の負担を軽減しながら透明性を高め、投資家は比較可能で信頼性のあるデータを活用でき、政策立案者は国際的に整合性ある気候政策の基盤を構築できます。

この「利便性と厳格性の両立」は、炭素会計の信頼性を一段引き上げる大きな効果を持つでしょう。

企業・投資家・政策への実務的インパクト

企業:コンプライアンス簡素化と精査強化の両面

統一基準の導入は、企業にとって 報告プロセスの簡素化 と 精査の高度化 を同時にもたらします。

これまで複数の規格に対応してきた多国籍企業は、算定方法や検証プロセスの重複に悩まされてきました。

新基準により、国際的に一貫したルールが整うことで、報告の手間やコストは削減されます。

一方で、透明性と比較可能性が高まるため、排出量データはより厳密に精査されるようになり、サプライチェーン全体での削減努力が一層求められることになります。

投資家:比較可能データによるリスク評価・資本配分

投資家にとって最大の利点は、比較可能な炭素データの利用が可能になることです。

これまで企業ごとに基準が異なり、GHG排出量の数値は単純に比較できませんでした。

統一基準が確立されれば、同業種・異業種を横断した排出量の評価が容易になり、気候リスクを正確に織り込んだ投資判断が可能になります。

その結果、低炭素経営を進める企業には資本が集まり、炭素集約型の事業には資金調達コストが高まるといった、市場のダイナミクスを変える力を持ちます。

政策立案者:義務的開示・国際整合性の基盤強化

各国の政府や規制当局にとっても、統一基準は 義務的開示やカーボンプライシング政策の強固な基盤 となります。

EUのCSRDやISSB基準、日本の金融庁の動向など、世界各地で開示要件が強化されるなか、国際的に整合した指標を持つことは不可欠です。

ISOとGHGプロトコルの協働は、規制の信頼性を高めるだけでなく、国境を越えたデータ比較を可能にし、各国の気候政策を後押しする効果を発揮します。

今後の課題(ガバナンス透明性、中小企業対応、COP30に向けた展望)

もっとも、統一基準の実装には課題も残されています。まず、ガバナンスの透明性です。

基準の運用・改訂プロセスが十分に公開されなければ、ステークホルダーの信頼を損なうリスクがあります。

次に、中小企業への対応です。大企業に比べてリソースの限られる中小企業にとっては、算定や開示の負担が大きくなる可能性があり、支援策の整備が不可欠です。

さらに、2025年末に予定されるCOP30に向け、各国がどのように統一基準を政策に取り込み、国際合意へとつなげていくかが大きな焦点となります。

まとめ

ISOとGHGプロトコルの戦略的提携は、これまで並立してきた枠組みを統合し、温室効果ガス算定の世界統一基準を生み出す大きな一歩です。

ISO 14064シリーズの技術的厳格さと、GHGプロトコルの実務的な使いやすさが融合することで、企業は報告の負担を軽減しながら透明性を高め、投資家は比較可能な炭素データでリスク評価や資本配分を強化できます。

各国の政策立案者にとっても、国際的に整合した開示基盤は規制設計や市場制度を支える柱となるでしょう。

一方で、ガバナンスの透明性や中小企業対応といった課題は残されており、今後の実装過程で注視が必要です。

COP30を目前に控えるいま、この統一基準は脱炭素化を加速する「共通言語」として、企業・投資家・政府を結び付ける役割を担うことになります。