Scope3カテゴリ1〜5を徹底解説!各カテゴリの概要と排出量算定方法をわかりやすく紹介

企業の温室効果ガス(GHG)排出量削減において、自社の直接排出(Scope1, 2)だけでなく、サプライチェーン全体の間接排出であるScope3の可視化が不可欠となっています。

しかし、Scope3は15ものカテゴリに分かれており、その複雑さから「一体どこから手をつければいいのか」と悩む企業の担当者の方も少なくありません。

算定の第一歩としてまず取り組むべきなのが、あらゆる業種に共通し、排出量の大部分を占める傾向にある主要なカテゴリの理解です。

本記事では、特に影響が大きいとされるカテゴリ1からカテゴリ5に焦点を絞り、それぞれの定義、重要性、そして算定方法を専門的な視点から徹底的に解説します。

「購入製品・サービス(カテゴリ1)」、「資本財(カテゴリ2)」、「Scope1,2に含まれない燃料・エネルギー関連活動(カテゴリ3)」、「輸送・配送(カテゴリ4)」、「事業から出る廃棄物(カテゴリ5)」について、その対象範囲から実務上のポイントまでを分かりやすく説明。

金額ベースや物量ベースでの具体的な計算例も豊富に交えながら、複雑な算定プロセスを一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

この記事が、Scope3算定という大きな課題に立ち向かうための、信頼できる実践的なガイドとなれば幸いです。

Scope 3 カテゴリ1(購入製品・サービス)の重要性と算定方法

カテゴリ1とは何か

Scope 3カテゴリ1(購入製品・サービス)は、企業が外部から調達する製品やサービスに関連して発生する温室効果ガス(GHG)排出量を指します。

具体的には、原材料の採取から製造・組立に至るまでの排出を算定対象とします。鉄鋼やプラスチックの生産時に排出されるCO₂、製造工程で消費されるエネルギーなどが代表的な例です。

企業にとっての重要性

多くの業界で、カテゴリ1はScope 3全体の中で最も大きな割合を占めます。

特に製造業や小売業では、調達品目に由来する排出量が企業全体の過半数を占めるケースもあるため、正確な算定は脱炭素経営の出発点といえます。適切なデータ収集や手法選択を誤ると、排出量の見積もりに大きな誤差が生じるため注意が必要です。

算定方法とデータの使い方

カテゴリ1の算定では、サプライヤーから得られる直接データ(一次データ)と、LCAデータベースや産業連関表といった二次データを組み合わせるのが一般的です。

- 一次データ:主要サプライヤーから提供されるLCAデータや実測値

- 二次データ:IDEA(日本)、ecoinvent、LCA for Experts(旧GaBi)などのデータベース

- 推計モデル:購入金額や数量に応じた排出原単位を掛け合わせて概算

例えば、プラスチック製品を100万円分購入する場合、産業連関表ベースの排出原単位を用いて以下のように計算します。

100万円 × 4.005(t-CO₂e / 百万円) = 4.005 t-CO₂e同様に、物量ベースの算定では、1tのプラスチック購入に対して次のように算定します。

1t × 1.951(t-CO₂e / t) = 1.951 t-CO₂eさらに、無形のサービスも算定対象です。例えば法務サービスを300万円利用した場合、以下のようになります。

3(百万円) × 0.64(t-CO₂e / 百万円) = 1.92 t-CO₂eこのように、金額ベースと物量ベースを組み合わせて算定することが実務上の基本です。

は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)

排出削減のアプローチ

カテゴリ1の削減は、サプライヤーとの連携が不可欠です。

効果的な取り組みには次のようなものがあります。

- 持続可能な調達:再生プラスチックや低炭素鋼材の採用

- 製造工程の効率化支援:エネルギー効率を高める技術導入の働きかけ

- 環境基準の設定:ISO 14001認証やSBT目標設定をサプライヤーに促進

- 情報開示と協働:Scope 3削減目標を共有し、進捗をモニタリング

これらの取り組みは環境負荷削減だけでなく、コスト削減やブランド価値向上にも直結します。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope 3カテゴリ2(資本財)の重要性と算定方法

カテゴリ2とは?

Scope 3カテゴリ2(Capital Goods)は、企業活動を長期的に支える設備・建物・インフラなどの資本財に関連して発生する温室効果ガス(GHG)排出量を評価するカテゴリです。

資本財には、製造業の生産設備や工場、小売業の店舗や物流センター、IT企業のデータセンターなどが含まれます。

これらを製造・輸送する過程で排出されるCO₂やエネルギー使用量が対象となり、財務会計上は固定資産として扱われるものが該当します。

なぜカテゴリ2が重要なのか

資本財は一般的にエネルギー集約的な製造プロセスを経て生産されるため、大量のGHG排出を伴います。

特に製造業・エネルギー産業・建設業では資本財への依存度が高く、Scope 3全体に占めるカテゴリ2の割合が大きくなる傾向があります。

一方、小売業やサービス業では直接的な排出は少ないものの、新規店舗や設備導入の際には一定の排出が必ず発生するため、カテゴリ2の管理は軽視できません。

また、長期的な視点で見ると、資本財の調達・更新における排出量削減は、企業の持続可能な経営基盤の確立に直結します。

算定方法と実務上のアプローチ

理想的には、各資本財ごとにライフサイクル排出量を算定することが望ましいですが、現状では困難な場合が多く、実務では固定資産台帳をベースに金額換算で推計する方法が広く用いられています。

金額ベースの算定例

産業連関表に基づく排出原単位を活用し、業種ごとに「固定資産100万円あたりのGHG排出量」を算出します。

- 例:繊維工業製品の排出原単位は 3.14t-CO₂e/百万円

- もし3月に200万円の社有車を購入した場合、以下のように算定します。

2(百万円) × 3.14(t-CO₂e/百万円) = 6.28t-CO₂eこのように、購入額と排出原単位を掛け合わせることで、資本財導入に伴う排出量を定量化できます。

削減のための取り組み

カテゴリ2の排出量削減は、業界を問わずサプライチェーン全体の環境負荷軽減に直結します。

- 建設業:低炭素型コンクリートや再生建材を利用

- 製造業:省エネルギー型の設備を導入

- 全業界共通:長寿命化・再利用可能な設備の調達、リース活用

これらの取り組みは、環境負荷削減だけでなく、コスト抑制や企業の評価向上にもつながる点が特徴です。

Scope 3カテゴリ3(Scope1・2に含まれない燃料及びエネルギー活動)の重要性と算定方法

カテゴリ3とは?

Scope 3カテゴリ3は、企業が使用する燃料や電力に関連して、Scope 1やScope 2ではカバーされない上流プロセスの温室効果ガス(GHG)排出量を対象とするカテゴリです。

エネルギーが企業に届くまでには、原材料の採掘、加工、精製、輸送、配電といった多くの段階があり、そこでも大量のGHGが排出されます。

カテゴリ3は、これらの「見えにくい排出量」を把握する役割を担っています。

カテゴリ3の対象範囲

Scope 3カテゴリ3で算定されるのは、以下のような活動に伴う排出です。

- 燃料の上流排出

石油・石炭・天然ガスなどが採掘・精製される過程で生じる排出。

例として、原油精製に必要なエネルギー消費や天然ガス採取時のメタン漏出があります。 - 電力供給の上流排出

購入電力を発電する際に使われる燃料(石炭・天然ガスなど)の採取や輸送に伴う排出が含まれます。

火力発電に必要な燃料のライフサイクル全体が対象です。 - エネルギー損失

送電中のエネルギーロスや、燃料輸送時の漏れによる排出も算定対象となります。

特に送電網における損失は、国や地域による電力供給効率の差が反映されやすいポイントです。

Scope 1・2との違い

Scope 1〜3の範囲の違いを整理すると次のようになります。

- Scope 1:自社が燃料を直接使用したときの排出

- Scope 2:購入した電力や熱を利用したとき、供給側で発生する排出

- Scope 3カテゴリ3:燃料や電力を供給するまでの採掘・精製・輸送など、上流工程に伴う排出

つまり、Scope 3カテゴリ3は、Scope 1・2ではカバーしきれない「燃料や電力ができるまでに隠れている排出量」を補足するものです。

算定方法

算定の基本はシンプルで、Scope 1・2で使用した燃料や電力量をそのままカテゴリ3に当てはめ、上流工程に対応する排出係数を掛け合わせる形をとります。

算定イメージ

- Scope 2の算定

4,000kWh × 各電力会社の発電時排出係数 = Scope 2の排出量- Scope 3カテゴリ3の算定

4,000kWh × 電力供給の上流工程における排出係数 = Scope 3カテゴリ3の排出量燃料を使用する場合も同様で、Scope 1・2で計上した燃料使用量を基に、採掘や輸送に伴う排出を追加的に算定します。

企業にとっての意義

Scope 3カテゴリ3を正しく算定することで、エネルギー利用の真の環境負荷を把握できます。

特にエネルギー多消費型の産業では、カテゴリ3が企業全体の排出量に大きな影響を与える場合も少なくありません。

また、上流排出を把握することで、再生可能エネルギーの導入効果や、サプライチェーンにおける燃料調達戦略の改善余地も明確になります。

カScope 3カテゴリ4(輸送・配送〔上流〕)の重要性と算定方法

カテゴリ4とは?

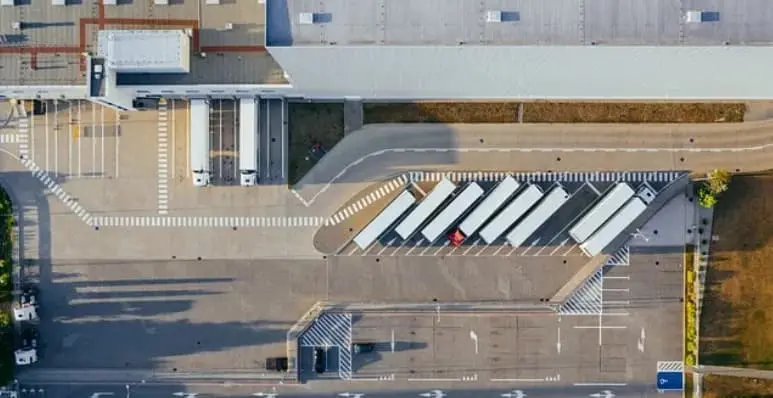

Scope 3カテゴリ4は、企業が調達する原材料や製品を自社に届けるまでの輸送・流通に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を対象とする項目です。

この範囲は企業が直接管理していない物流プロセスを含み、サプライチェーン全体の環境負荷を可視化する上で欠かせない要素となります。

具体的には、以下のような輸送・物流活動が含まれます。

- トラック・鉄道・船舶・航空機による貨物輸送

- 物流センターや倉庫の稼働に伴うエネルギー使用

- サプライヤーから企業拠点までの原材料や製品の移動

特に国際調達やグローバル物流を伴う企業では、カテゴリ4がScope 3全体の中で大きな割合を占めることもあります。

輸送手段ごとの特徴と環境負荷

輸送に伴う排出量は、輸送距離・輸送重量・輸送手段によって大きく異なります。

- 航空輸送:スピードは最速だが、輸送量あたりの排出量は非常に大きい

- 船舶輸送:環境負荷は比較的低いが、時間がかかる

- 鉄道輸送:効率的だが、利用できるルートに制限あり

- トラック輸送:柔軟性が高いが、距離が長くなるほど排出量が増加

このように手段ごとの特性を踏まえ、物流戦略を見直すことが排出削減の鍵になります。

カテゴリ4とカテゴリ9の違い

輸送に関する排出はScope 3において2つに分けられます。

- カテゴリ4(上流):自社が調達する製品・原材料の輸送(調達者が費用を負担)

- カテゴリ9(下流):自社が販売する製品を顧客へ届ける輸送(販売者が費用を負担)

ここでいう「上流」「下流」は物流の流れではなく、金銭の流れ(誰が費用を負担するか)に基づいた区分である点に注意が必要です。

算定方法

環境省のガイドラインでは、以下の3つの方法が示されています。

- 燃料法:輸送に使用された燃料量を基に算定

- 燃費法:輸送距離・車種・燃費を基に算定(ただし距離の把握が難しい場合が多い)

- トンキロ法:輸送重量(トン)×距離(キロ)を基に、輸送手段ごとの排出原単位を掛け合わせて算定

ただし、これらの方法はいずれも詳細なデータ取得が必要であるため、実務では金額ベースでの推計も広く活用されています。

GHGプロトコルでも、影響が軽微な場合には金額ベース算定を認めています。

金額ベースの算定例

産業連関表の排出原単位を活用し、物流費用から算定する方法です。

- 鉄道貨物輸送:4.90t-CO₂e/百万円

- 道路貨物輸送(除自家輸送):3.93t-CO₂e/百万円

例えば、道路貨物輸送に50万円を使用した場合の算定は以下の通りです。

0.5(百万円) × 3.93(t-CO₂e/百万円) = 1.965t-CO₂eこのように、比較的シンプルに排出量を推定することが可能です。

企業にとっての意義

カテゴリ4の排出量を把握することは、効率的な物流設計や輸送手段の選択につながります。

また、物流業者との協働により、低炭素輸送(モーダルシフト、共同配送、EVトラック活用など)を進めることで、排出削減とコスト最適化の両立も期待できます。

Scope 3カテゴリ5(事業から出る廃棄物)の重要性と算定方法

カテゴリ5とは?

Scope 3カテゴリ5は、企業活動によって発生した廃棄物が社外で処理される際に発生する温室効果ガス(GHG)排出量を評価する項目です。

焼却・埋め立て・リサイクル・堆肥化といった処理プロセスで排出されるCO₂やメタンが対象となり、企業はこれにより廃棄物処理に伴う環境負荷を包括的に把握できます。

Scope 1(自社の直接排出)やScope 2(購入電力などによる排出)とは異なり、カテゴリ5は外部の処理業者や施設で発生する間接排出を捉える点が特徴です。

処理方法による排出の違い

廃棄物の処理方法や処理先の特性によって、排出量は大きく変わります。

- 焼却処理:燃焼に伴いCO₂排出が発生

- 埋め立て:有機廃棄物の分解によりメタン排出が生じる可能性

- リサイクル・堆肥化:適切に行えば排出を大幅に抑制可能

特に製造業や飲食業のように廃棄物量が多い業界では、カテゴリ5がScope 3全体に占める割合が大きくなる傾向があります。

そのため、廃棄物削減や処理方法の改善はカーボンフットプリント削減の基本的かつ効果的なステップとなります。

オフィスでの算定例

オフィスでは、紙くず・使用済み文房具・弁当容器など様々な廃棄物が日常的に発生します。

算定例として「処理方法不明の紙くず(輸送含む)」の排出原単位は以下の通りです。

- 原単位:0.1317t-CO₂e/t

- オフィスで5tの紙くずが発生した場合:

5(t) × 0.1317 = 0.659t-CO₂eただし、多くの企業は廃棄物の正確な重量を測定していません。

その場合は、「廃棄物処理(公営)」の金額ベース原単位を活用する方法が実務的です。

工場での算定例

製造業や工場では、産業廃棄物が「マニフェスト」で管理されているケースが一般的です。

マニフェストには処理方法(焼却・埋立など)が明記されているため、それぞれに対応した排出原単位を用いて算定するのが適切です。

廃棄物削減の意義

カテゴリ5を正しく算定・管理することは、企業の環境目標達成に直結します。

- 廃棄物分別の徹底:リサイクル率を高める

- 発生量の可視化:オフィスや工場ごとに物量を把握

- 処理先の選定:低炭素型の処理施設を選ぶ

これらの取り組みによって、排出量削減だけでなく、企業の社会的評価やブランド価値の向上も期待できます。

まとめ

Scope3カテゴリ1〜5は、企業がサプライチェーン排出量の全体像を掴むうえで最初に押さえておくべき重要な領域です。

まずカテゴリ1(購入製品・サービス)では、原材料や調達品の生産過程で発生する排出を把握し、多くの業種で最も大きな割合を占めます。

続くカテゴリ2(資本財)は、建物や設備など固定資産の製造時に発生する排出を対象とし、長期的な経営基盤に直結します。

さらに、カテゴリ3(燃料・エネルギー関連活動)では、自社で使用するエネルギーの上流工程に伴う排出を算定し、Scope1・2の裏側を補う役割を持ちます。

原材料や製品の輸送を扱うカテゴリ4(輸送・配送上流)では、距離や重量、輸送手段をもとに排出を算出し、効率的な物流戦略につなげます。

そしてカテゴリ5(事業から出る廃棄物)は、処理方法ごとの排出を可視化し、廃棄物管理やリサイクル戦略の基盤となります。

これら5つを順に理解し算定精度を高めていくことが、Scope3対応の出発点となり、脱炭素経営を実践するための土台を築きます。