中小企業版SBT認証を目指す企業必見!申請基準と申請ポイント(2025年版)

気候変動への対応はもはや“大企業だけの課題”ではありません。

近年では、サプライチェーン全体での脱炭素経営が求められ、中小企業にも温室効果ガス(GHG)削減の明確な目標設定が必要とされています。

そうした中で注目を集めているのが、中小企業版SBT(Science Based Targets for SMEs)です。

これは、国際的なSBTiが中小企業のために設計した仕組みで、Scope1・Scope2に焦点を絞り、テンプレート入力で迅速かつ低コストに申請できるのが特長です。

複雑な計算や英語でのやり取りに不安を抱く企業でも、ポータルを通じて簡潔に目標を設定でき、世界標準の気候目標を自社の戦略に組み込むことができます。

さらに、SBT認定の取得は、取引拡大・金融支援・ブランド価値の向上といった経営的メリットにもつながります。

本記事では、最新のSBTi基準(2025年時点)に基づき、中小企業が取り組むべき脱炭素経営の第一歩として、「対象条件」「申請手順」「費用」「目標の更新」「外部サポートの活用」までを解説します。

SBTは単なる認証ではなく、企業の未来を左右する“信頼の証”——その仕組みと実践方法を、具体的に見ていきましょう。

1. 中小企業版SBTとは

中小企業版SBT(Science Based Targets for SMEs)とは、中小企業が科学的根拠に基づいて温室効果ガス(GHG)削減目標を設定できる制度です。

国際的なSBTiが、中小企業でも無理なく脱炭素経営に取り組めるよう、手続きの簡素化と低コスト化を実現した仕組みとして設計されました。

従来のSBT(大企業向け)は、複雑な算定や専門知識が求められるため、多くの中小企業にとってはハードルが高いものでした。

しかし中小企業版SBTでは、SBTiが用意する標準化されたテンプレートやガイドラインを利用することで、排出データを入力するだけで迅速に目標設定が可能となっています。

たとえば「2030年までにScope 1とScope 2の排出量を50%削減する」といった具体的な目標があらかじめ提示されており、自社のデータを反映するだけで申請書を完成できます。

この仕組みにより、リソースや専門人材が限られる中小企業でも、科学的根拠に基づく脱炭素経営を実現できるようになりました。

SBTiは、企業規模に関係なく「地球温暖化を1.5℃以内に抑える」という国際的な目標の達成を後押ししています。

中小企業が求められる背景と意義

気候変動への対応は、今やすべての企業にとって避けられない経営課題です。

多くの中小企業は大企業のサプライチェーンの一部として機能しており、取引先からの環境配慮要請に応えることが事業継続の条件となりつつあります。

こうした背景のもと、中小企業版SBTは「大企業の脱炭素要請に対応しつつ、自社の信頼性や競争力を高める」ための効果的な手段といえます。

また、SBT認定を取得することで、国や自治体、金融機関からの評価や支援策にもつながる可能性があります。

環境対応が「コスト」ではなく「投資」として捉えられる時代において、中小企業版SBTはサステナビリティ経営の第一歩として大きな意味を持ちます。

▼出典:環境省 SBT(Science Based Targets)について

Scopeの範囲と中小企業向けの特徴

中小企業版SBTの最大の特徴は、Scope 1(自社からの直接排出)とScope 2(電力などの間接排出)に焦点を当てている点です。

通常のSBTではScope 3(サプライチェーン全体の排出)も必須となりますが、中小企業版ではScope 3は任意扱いのため、算定や管理の負担を大きく軽減できます。

この設計により、初めてGHG算定に取り組む企業でも導入しやすくなっています。

また、認証費用が低く抑えられているのも大きな魅力です。

一般的なSBT認証では、外部コンサルタント費用や検証コストが高額になるケースが多いのに対し、中小企業版では申請手数料1,250USD(約20万円前後)で申請可能とされています。

これにより、低コストかつ短期間で脱炭素経営への信頼性を高められる制度として注目を集めています。

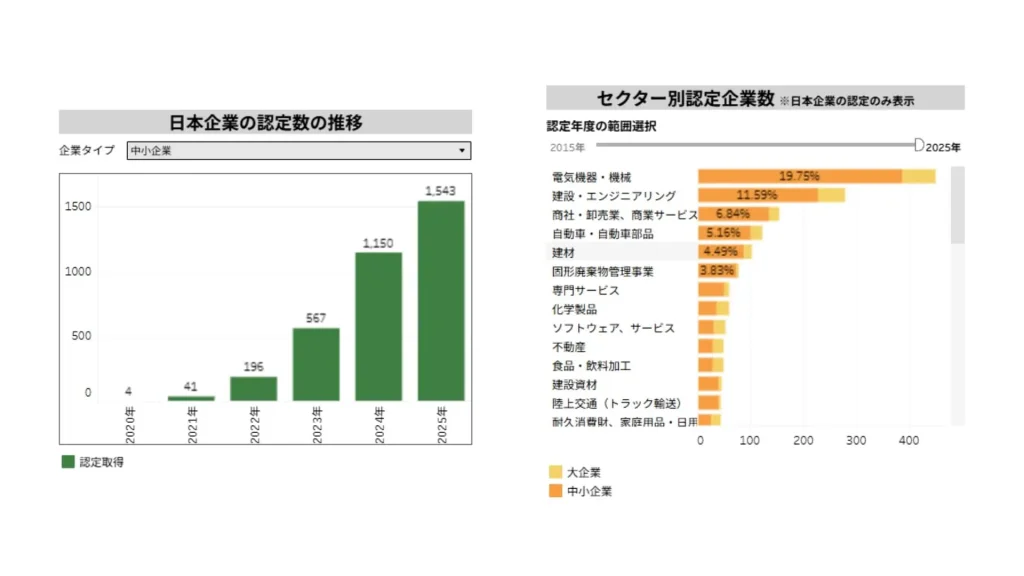

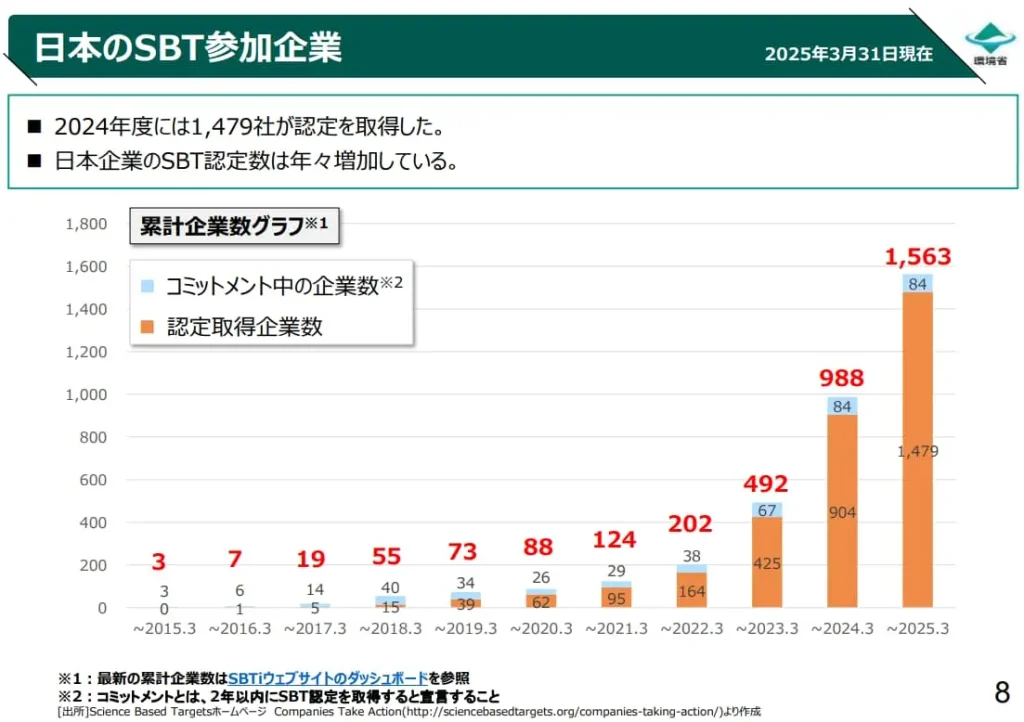

2025年9月15日時点の情報で認定を取得した企業は1,543社と、取得する企業が本格的に増え始めた2021年から1,500社増えています。

▼出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 排出量削減目標の設定

1.1. 中小企業版SBTを取得するメリット

中小企業版SBTを導入する最大の意義は、将来の事業リスクを減らしながら、取引機会と信頼性を高められる点にあります。

単なる「環境認証」ではなく、経営の安定性・収益性・ブランド価値の向上を支える戦略的ツールとして、多くの企業が導入を進めています。

規制対応とリスク回避 ― 先回りの「備え」が将来コストを減らす

世界的にカーボンプライシングや排出規制の導入が加速する中、SBT認定を取得しておくことは、法規制への先行対応となります。

科学的根拠に基づいた削減目標を掲げることで、将来的な罰則・追加コストの発生リスクを抑制でき、「環境リスクへの備え」を社外に明確に示すことが可能です。

また、温室効果ガス削減の取り組みを早期に進めておけば、制度変更に伴う設備投資や運用コストの増大を最小限に抑えられます。

競争力の強化 ― 大企業との取引継続・新規受注のチャンスに

SBTは、サプライチェーン全体での脱炭素経営を推進するための国際的な基準です。

多くの大企業では、調達先に「SBT目標の有無」を確認する動きが進んでおり、SBT認定を取得しているかどうかが取引条件の一つとなりつつあります。

したがって、SBTを取得した中小企業は、既存取引の維持だけでなく、新規取引や海外展開のチャンスも得やすくなります。

これは単なる環境対応にとどまらず、事業の信頼性を高める“営業力強化策”として機能します。

コスト削減 ― 省エネと再エネ導入が利益を生む

SBTの目標設定を通じてエネルギー使用状況を見直すことで、無駄なエネルギー消費の削減や再生可能エネルギーの導入が促進されます。

結果として、光熱費や燃料費の削減につながり、短期的にも経済的メリットを享受できます。

エネルギー価格の高騰リスクが続く中、SBTへの取り組みは「環境」と「経済」の両立を実現する実践的手段です。

ブランド価値と信頼性の向上 ― “選ばれる企業”への第一歩

SBT認定を取得することは、環境に真摯に向き合う姿勢の証明でもあります。

顧客・投資家・金融機関・地域社会からの信頼が高まり、企業ブランドの向上につながります。

特に、取引先がESG情報を重視する傾向が強まる中で、「SBT取得企業」という信頼性は他社との差別化要素としても有効です。

持続可能性のリーダーシップ ― 業界内で一歩先を行く存在に

中小企業が率先してSBTを導入することは、業界内でのリーダーシップ発揮にも直結します。

気候変動対策に積極的に取り組む姿勢は、取引先や競合からの評価を高め、採用活動やパートナーシップ構築にもプラスに働きます。

結果として、「環境に強い企業」というポジションを確立することが可能です。

中小企業の導入が急増 ― 今やSBTは“例外”ではなく“標準”

環境省が運営する「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」によると、日本国内でSBT認定を取得した企業のうち約81.7%(1,543社/1,889社)が中小企業です。

この数字は、SBTが一部の大企業だけでなく、中小企業にとっても現実的で有益な制度として定着しつつあることを示しています。

今後は、脱炭素経営を進める上で「SBTを持っていることが前提」となる時代が訪れるでしょう。

1.2. 通常SBTとの違い

SBT(Science Based Targets)はすべての企業が参加できるわけではなく、企業規模や業種によって申請ルートや要件が異なります。

その中でも、中小企業向けに設計されたのが「中小企業版SBT(SBT for SMEs)」です。

この仕組みでは、複雑な算定や外部審査を簡略化しながらも、SBTi認定と同等の国際的信頼性を確保できるようになっています。

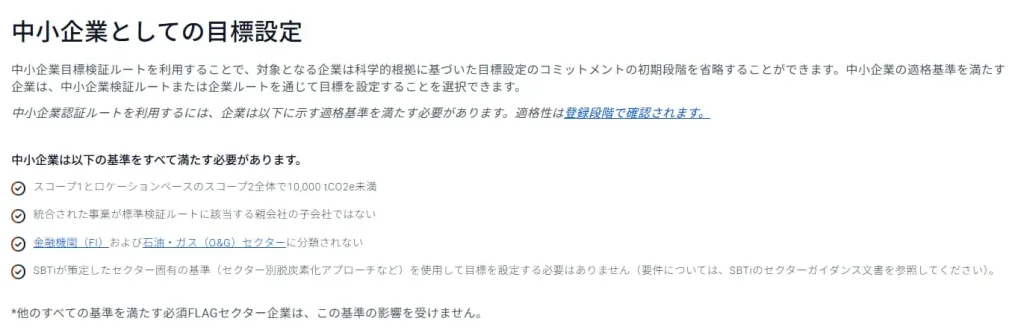

対象企業の条件 ― 新基準(2025年時点)

2024年以降、SBTiは中小企業を対象とする明確な判定基準を示しています。

以下のすべての条件を満たす企業が、中小企業ルート(SMEルート)での申請対象となります。

🔹 必須要件(すべて満たす必要あり)

金融(FI)・石油・ガス(O&G)セクターに属していないこと

これらの業種は専用ガイダンス(金融・化石燃料セクターSBTルート)が設けられているため、SMEルートの対象外です。

Scope 1 および Scope 2 の合計排出量が 10,000t-CO₂e 未満

自社の直接排出(Scope 1)と購入電力などの間接排出(Scope 2)を合わせた排出量が、年間1万トン未満であることが条件です。

この数値は、SBTiが「中小企業規模」として定義する実務的な上限に相当します。

業界別のSBTガイダンス(セクター別目標設定)を使用していないこと

中小企業ルートでは、SBTiが定めたセクター固有の算定手法を適用する必要はありません。

(例:電力業、鉄鋼業、セメント業などの専用ルールは非対象)

親会社の子会社ではないこと(独立企業であること)

統合会計上、SBTiの通常検証ルートに該当する親会社が存在する場合は、SMEルートでは申請できません。

2024年1月1日からの現在の新基準では、以下の条件を満たす企業が中小企業版SBTの対象となります。

🔹 中小企業と認められる追加基準(以下の4項目のうち3つ以上を満たす)

中小企業として認定されるには、次の4項目のうち3つ以上を満たす必要があります(CSRD基準と整合)。

| 判定項目 | 判定基準 | 説明 |

|---|---|---|

| 従業員数 | 250名未満 | 正社員・契約社員を含む総人数。 |

| 年間売上高 | 5,000万ユーロ未満 | 為替換算すると約80億円未満(2025年10月時点のレートで換算)。 |

| 総資産(純資産) | 2,500万ユーロ未満 | 約40億円未満の総資産規模が目安。 |

| FLAGセクター非該当 | 森林・土地・農業分野に該当しない | 義務的なFLAG(Forests, Land and Agriculture)セクター業種に含まれないこと。 |

これらはSBTiが定義する「中小企業の判定基準」であり、ヨーロッパCSRD(企業サステナビリティ報告指令)と整合しています。

▼出典:SBTiサイト Setting a target as an SME(chromeの翻訳機能で日本語へ)

FLAGセクターとは?

FLAGとは Forests, Land and Agriculture(森林・土地・農業) の略で、

森林管理、製紙業、畜産、食品加工、農業など、土地利用に関連する業種を指します。

これらの業界は、土地利用や森林減少が排出量に大きな影響を及ぼすため、一般的な中小企業ルートとは異なる「FLAGガイダンス」を使用して目標を設定する必要があります。

該当企業はSBTi公式サイトの「FLAG Guidance(最新版 Version 1.1)」から詳細を確認できます。

FLAGセクターは森林や製紙製品、農業や畜産、食品加工などの業界のことで、同様に上記サイトで確認できます。

中小企業版SBTの対象かどうかを確認する方法

SBTi公式サイトの申請ポータル(Validation Portal)で、登録段階にて適格性が自動判定されます。

申請前に以下を確認しておくとスムーズです。

- Scope 1+2の合計排出量が10,000tCO₂e未満か

- FLAG・金融・化石燃料セクターに属していないか

- 財務指標・従業員数が中小企業の基準内か

これらを満たしていれば、SBTiの中小企業ルートを活用し、通常よりも簡素で迅速な審査を受けることができます。

温室効果ガス(GHG)の削減目標

中小企業版SBT(SBT for SMEs)では、企業の規模や事業特性に合わせて柔軟な気候目標を設定できるようになっています。

SBTiが求める科学的根拠に基づいた削減目標を定めることで、企業は国際的に認められた脱炭素経営の道筋を示すことができます。

短期的なGHG削減目標の設定

中小企業ルートでは、**Scope 1(自社の直接排出)と Scope 2(購入電力などによる間接排出)**を対象に、

2030年までの削減目標を設定することが基本です。

たとえば、「2018年度比で排出量を50%削減する」といった明確な定量目標を掲げます。

🔄 2024年10月改定による主要変更点

SBTiは2024年10月に中小企業向けの目標設定ルールを改定しました。

これにより、より実態に即した柔軟な設定が可能になっています。

1. 基準年度の選択肢が拡大

従来は「2018年」を上限としていましたが、現在は2015年までさかのぼって基準年度を設定可能になりました。

これにより、早期から排出削減に取り組んでいた企業も、自社の取り組み実績をより正確に反映できます。

2. 目標達成年の設定範囲が柔軟化

目標の達成年(ターゲットイヤー)は、基準年から5~10年の範囲内で自由に設定可能となりました。

たとえば、2017年を基準年とする場合、2022〜2027年の間で柔軟に目標を定められます。

これにより、企業の投資計画や設備更新サイクルに合わせた現実的な削減目標の策定が可能です。

3. 削減率の基準が「一律」から「目安ベース」へ

以前は全企業共通の一律削減率が求められていましたが、現在は基準年と目標年に応じた「最低限の削減率目安」が公開されています。

中小企業はこの目安を参考にしながら、自社の実情に合わせて柔軟に設定できるようになりました。

これにより、SBTiの枠組みを維持しつつも、現場実務との整合性を保った計画的な削減が可能になっています。

今後の展望とポイント

SBTiは今後も中小企業向けの指針を段階的にアップデートする方針を示しています。

特にScope 3(サプライチェーン排出)に関する指針拡充が検討されており、将来的には中小企業でもScope 3の可視化・削減が求められる方向に進む見込みです。

そのため、Scope 1・2の目標設定に加えて、再エネ調達(RE100対応)やサプライヤー協働など、脱炭素の基盤づくりを並行して進めておくことが重要です。

▼出典:SBTi中小企業向けターゲット検証申請チェックリスト

▼参考:SBTi中小企業向けFAQバージョン6(2024年10月更新)

・短期目標の維持:既にゼロ排出を達成した企業向けの継続的改善目標

・ネットゼロ目標:2050年までのScope1、2、3の排出削減目標

取得費用

SBTi(Science Based Targets initiative)の中小企業ルート(SBT for SMEs)は、

通常の大企業向けSBTよりも手続きが簡素で費用も抑えられているのが大きな特徴です。

申請から認定までのコストが明確に定められており、初めてSBTを導入する企業でも予算を立てやすい仕組みになっています。

💰 2024年以降の料金体系(2025年10月時点)

SBTiは2024年1月に料金体系を改定し、2025年現在も以下の費用が適用されています。

| 申請区分 | 内容 | 料金(USD) |

|---|---|---|

| 短期目標設定(Near-term Target) | Scope 1およびScope 2を対象とした2030年までの削減目標を設定 | 1,250 USD |

| ネットゼロ目標設定(Net-zero Target) | 長期的に実質排出ゼロを目指すネットゼロ目標を設定 | 1,250 USD |

| 短期+ネットゼロの同時設定 | 上記2種類を同時に申請する場合の割引パッケージ | 2,500 USD |

※上記金額にはSBTiによる審査・認証費用が含まれます。

※為替レートにより日本円換算額は変動します(1ドル=150円換算で約19万円前後)。

SBTiは毎年料金体系を見直しており、為替や審査体制の更新に応じて変更される場合があります。

そのため、申請前には必ずSBTi公式サイトの料金ページで最新の金額を確認しましょう。

2.中小企業版SBTの取得方法

2.1. 中小企業版SBTの申請の流れ

SME目標設定フォームの記入:企業情報と目標を選択

以前は、ブラウザ上で入力画面が開かれ入力していく形でしたが、検証ポータルを活用する形に2024年11月から変更されています。

ターゲット検証サービスページにある「Validation Portal.」をクリックしアカウントを登録した後にポータルを活用して情報を入力していく形になりました。

申請内容をポータル上で完結できるようになっています。

事前に下記情報は準備をしておいた方がよいです。

・住所(英字)

・CO2排出量

・ISINコード(12桁数字)

・LEIコード(20桁英数字)

企業の経営状況や財務状況の調査と承認:SBTiによる情報レビュー

情報の入力が完了すると事務局からメールが送られます。

その後事務局の調査が始まります。完了すると承認メールが届きます。

(数週間かかります)

メールは英語での連絡になっており、完了までに事務局とのやりとりが複数回発生する場合があります。

料金の支払い:請求書受領後の支払い

メールで請求書が届きますので、支払い証明を返信にて送ります。

支払いの確認とターゲット公表の確認:SBTiからの承認通知

事務局が支払いを確認すると、提出した目標の承認・登録したことがメールで届きます。

ターゲットの公表:SBTiウェブサイトでの公表

SBTiの下記ページに社名が公開されるようになります。

検索窓から自社を検索してみてください。(英語名)

2.2. 削減目標の更新・見直し

SBT(Science Based Targets)の認定を取得した後も、企業はその目標を「設定して終わり」ではなく、継続的に進捗を公開し、必要に応じて目標を見直す義務があります。

特に中小企業版SBT(SBT for SMEs)の場合でも、毎年の温室効果ガス(GHG)排出量を透明性高く開示することが求められます。

🔍 毎年の報告義務

SBT認定を維持するためには、企業公式サイトまたはCDPを通じて、以下の内容を毎年公開する必要があります。

- Scope 1、Scope 2(可能であればScope 3を含む)の最新排出量データ

- 前年度比の削減実績

- 進捗状況の概要(削減施策、再エネ導入、改善点など)

これにより、企業は「科学的根拠に基づく削減を実行しているか」を社会に対して継続的に示すことができます。

♻️ 目標見直しが必要となる主なケース

以下のいずれかに該当する場合、SBTiのルールに基づき削減目標の更新が求められます。

これは、目標の信頼性や整合性を保つための重要なプロセスです。

① Scope 3の排出が全体の40%を超えた場合

中小企業ルートではScope 3(サプライチェーン排出)の目標設定は任意ですが、

もしScope 1+2+3の合計排出量のうちScope 3が40%以上を占めるようになった場合、

新たにScope 3を含めた目標設定または再申請が必要です。

② 排出源や対象範囲に大きな変化があった場合

新しい拠点の設立、製造ラインの追加、サービス領域の拡大などにより、

排出量の算定範囲(Boundary)が大幅に変わった場合は、目標の見直しが必要になります。

③ 企業構造に重大な変更があった場合

合併・買収・事業売却・組織再編など、企業構造や活動の根幹に影響する変更が発生した際は、

基準年や削減率が実態と乖離するため、再計算を行いSBTiへ再報告する必要があります。

④ 基準年や目標設定データの修正が必要な場合

基準年データに誤差や不整合が見つかった場合、または排出係数・電力排出原単位などが更新された場合は、

科学的根拠に基づく再計算を実施し、SBT目標を再提出します。

⑤ 科学的前提や気候シナリオに大きな変更があった場合

たとえば、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のシナリオ更新や、SBTi自体の1.5℃整合基準の改訂など、

気候科学の最新知見が従来の前提を大きく変える場合も、再設定が推奨されます。

🔁 再設定のタイミングと手続き

SBTiでは、5年ごとを目安に目標の再評価を推奨しています。

見直しが必要な場合、以下のステップで進めます。

- 現在の排出量・事業範囲・目標値の差異を社内で精査

- 新しい目標案をSBTi SMEポータル上で再提出

- 審査後、再認定を取得(通常は数週間で完了)

再申請の費用は初回と同額(1,250 USD)であり、更新プロセスも比較的簡易です。

3. SBT申請の外部サポートを受ける選択肢

中小企業がSBT(Science Based Targets)認定を目指す際に、最初の壁となるのが「申請プロセスの専門性と複雑さ」です。

特に初めて取り組む企業では、

「どこから着手すべきかわからない」「英語での申請やSBTiとのやり取りに不安がある」

と感じるケースが多く見られます。

実際、SBTiの申請書類やコミュニケーションはすべて英語で実施されるため、

英文フォームの記入やメールでの質問対応に苦労する企業が少なくありません。

その結果、準備段階で時間がかかりすぎてしまい、申請を断念する事例も見られます。

🔧 外部サポートを活用するメリット

こうした課題を解決する手段として、近年注目を集めているのがSBT申請支援サービス(外部サポート)です。

国内外で複数のコンサルティング企業や専門機関がSBTi認定の申請代行・支援を提供しており、

20万円前後から基本サポートを受けられるケースも増えています。

外部サポートの主な支援内容は次の通りです:

- Scope 1・2排出量データの整理と算定サポート

- 削減目標(2030年目標など)の設定支援

- SBTi英語フォームの作成・翻訳・提出代行

- SBTiとの英語でのメール対応・質問回答の代理

- 申請後の進捗フォローや追加資料対応

これらの支援により、英語・専門知識・事務負担という3つの障壁を一度に解消できます。

初めてSBTに取り組む企業でも、申請プロセスをスムーズに進められるようになります。

💡 注意点 ― 任せきりにしない姿勢が大切

外部サポートを利用する際に重要なのは、

「すべてを業者任せにしない」という姿勢です。

SBTは単なる認証制度ではなく、自社の脱炭素経営戦略そのものです。

したがって、設定する削減率や基準年、Scopeの範囲などが、

自社の実態・成長計画・投資戦略と整合しているかを経営陣自ら確認する必要があります。

サポート事業者はプロフェッショナルですが、企業の戦略判断までは代行できません。

そのため、支援を受けつつも「経営層と現場が同じ方向を向いているか」を確認することが成功の鍵です。

🧭 信頼できるサポート事業者の選び方

SBTiのルールや申請要件は毎年見直されています。

特に2024年以降は、基準年度やScope3条件などが改定されたため、

最新情報に精通したサポート事業者を選ぶことが極めて重要です。

信頼できるパートナーを選ぶポイントは以下の通りです:

- 最新のSBTi公式基準に対応しているか

- SBT認定実績のある企業や自治体を支援した経験があるか

- 排出量算定・CFP(カーボンフットプリント)などの実務知識を持つか

- 英語での申請代行・翻訳体制が整っているか

このような実績と体制を持つ企業を選ぶことで、誤申請や再提出のリスクを最小化できます。

🚀 外部サポートは「最初の一歩」を後押しする存在

SBT申請は確かに専門性が高いプロセスですが、

外部サポートをうまく活用すれば、20万円前後のコストでSBT認定を確実に取得することが可能です。

「英語が不安」「専門知識がない」と感じるのは自然なこと。

だからこそ、プロのサポートを受けて最初のステップを確実に踏み出すことが重要です。

中小企業にとってSBTは、単なる環境対応ではなく、取引拡大・ブランド向上・資金調達力の強化につながる経営戦略ツールです。

外部サポートを活用し、無理なく、しかし確実に国際的な脱炭素基準への扉を開くことが、成功への近道となるでしょう。

4.まとめ

SBTの申請制度はここ数年で大きく進化しており、特に中小企業版SBTの要件や運用方法は、最新の気候科学や国際的なルールに即して継続的にアップデートされています。

これは単なる手続きの煩雑化ではなく、温室効果ガスの削減をより確実に進めていくための世界的な合意形成の一環です。

実際に、かつては簡略だったScopeの算定範囲や目標設定の基準も、今では精緻なデータ管理と整合性が求められるようになっています。

こうした流れは、企業にとって新たな負担となる一方で、気候変動への取り組みが「任意の選択」から「経営に不可欠な要素」へと変わりつつある現実を映し出しています。

中小企業にとっても、先手を打って脱炭素経営の土台を築くことは、今後の取引機会や信用獲得において大きな優位性となるはずです。

最新の情報に目を向け、無理のない範囲で一歩踏み出す。

その小さな決断が、企業の持続的成長と社会的信頼の確立につながります。

中小企業版SBTは、そのための第一歩として、今まさに取り組む価値のある制度です。

▼おすすめのお役立ち資料

▼無料相談:日程調整ページ