Scope 3 カテゴリ5-事業の廃棄物 | 算定の手順とポイントを解説

Scope 3カテゴリ5(事業から出る廃棄物)は、企業の環境負荷を低減するうえで重要な要素です。

製造工程で発生する端材や包装材、オフィスの一般廃棄物、食品廃棄物など、企業活動に伴う廃棄物は多岐にわたります。

その処理方法によって温室効果ガス(GHG)の排出量が大きく変動するため、焼却・埋立・リサイクル・堆肥化といった処理プロセスごとの排出量を把握し、最適化することが求められます。

算定方法としては、廃棄物の種類や重量を特定し、それぞれの処理方法ごとに排出係数を適用するのが一般的です。

例えば、埋立処分される有機廃棄物はメタンを発生させ、GHG排出量が増加する一方、リサイクルを推進すれば、原材料の新規採掘や製造による排出を抑えることが可能です。

削減策としては、廃棄物発生の抑制、リサイクルの推進、エネルギー回収の活用などが有効です。

企業は、サプライチェーン全体での協力を強化し、循環型経済(サーキュラーエコノミー)の視点を取り入れることで、環境負荷を最小限に抑えながら、資源の有効活用を実現できます。

本記事では、Scope 3カテゴリ5の算定方法と削減施策について詳しく解説します。

カテゴリ5:事業から出る廃棄物

Scope 3のカテゴリ5「事業から出る廃棄物」は、企業が生み出す廃棄物の処理過程で発生する温室効果ガス(GHG)を算定するものであり、持続可能な資源管理や脱炭素経営の観点から重要な要素です。

企業の活動においては、製品の製造やサービスの提供を行う過程で必ず何らかの廃棄物が生じますが、その処理方法によってGHG排出量が大きく変動します。

従って、焼却や埋立、リサイクル、堆肥化といった処理手法ごとの排出量を適切に把握し、削減戦略を立てることが求められます。

Scope 1やScope 2が企業の直接的な排出を対象としているのに対し、Scope 3のカテゴリ5は外部の廃棄物処理業者や自治体によって発生する間接排出を指します。

このため、企業の排出量を削減するためには、自社の活動そのものだけでなく、廃棄物の処理プロセスにも影響を与える施策を講じることが重要です。

たとえば、製造業であれば生産工程で発生する端材や不良品、物流業務における包装材の廃棄、オフィスにおける紙やプラスチックごみ、飲食業界での食品廃棄物など、業界ごとに異なる課題が存在します。

特に注目すべきなのは、各処理方法がもたらす環境負荷の違いです。

たとえば、有機廃棄物が埋立処分される場合、分解の過程でメタン(CH₄)が発生します。

メタンは二酸化炭素(CO₂)と比較して約28倍もの温室効果を持つため、埋立処分の割合が高いほどScope 3カテゴリ5の排出量が増大する傾向にあります。

一方で、リサイクルの推進は、さらなる環境負荷の低減につながります。

プラスチックや金属、紙といった資源を適切に分別し、リサイクルすることで、新たな原材料の採掘や製造に伴うエネルギー消費を抑えることが可能です。

特にアルミニウムは、リサイクルすることで新規製造時と比べて約95%のエネルギーを節約できるとされており、GHG削減効果も非常に高いことが知られています。

また、食品廃棄物の堆肥化やバイオガス化を推進することで、本来であれば大気中に放出されるメタンをエネルギー源として回収・利用でき、さらなる排出量の抑制が可能となります。

▼おすすめのお役立ち資料

オフィス(主に一般廃棄物)における温室効果ガスの算定

排出量の算定方法としては、企業が自社で発生させた廃棄物の量を把握し、それぞれの種類や処理方法に対応する排出係数を掛け合わせるアプローチが一般的です。

オフィス環境では、生産ラインや大規模な物流ネットワークを持たない一方で、日常的な業務活動に伴う紙ごみ、プラスチック廃棄物、食品廃棄物、電子機器の廃棄といった、比較的小規模ながら多様な種類の廃棄物が発生します。

これらの廃棄物がどのように処理されるかによって、GHG排出量が変動するため、オフィス特有の算定方法を適用することが求められます。

主に工場などを持たないオフィスのみの会社は、一般廃棄物のみを排出している形になります。

物量で出せれば理想ですが、オフィスの一般廃棄物を図っている会社は少ないと思います。

ですので、1週間などで期間を区切りどれくらいの量が出ているかを図り、その量から1ヵ月ないしは1年の一般廃棄物の量を想定します。

オフィスで出る廃棄物はほとんどが紙ということで、原単位は一般廃棄物紙くずを使うケースが算定事例などでは多いですが、正確に行う場合はオフィスゴミを集める段階で紙くずとプラスチックだけでも分別して把握していくことでより正確な排出量に近づきます。

廃棄物の量の把握については、毎日、業務終了後に重さを図り、1日の平均を出し、1ヵ月単位や1年単位に換算していきます。

例)20営業日×1日の廃棄物量=1ヵ月の廃棄物量

下記は、実際に弊社で廃棄物を計った事例になります。宜しければ参照ください。

▼参考:社内で実践できるごみ分別ノウハウ~TBMの社内改善プロジェクト実例を公開~

使用する原単位については、焼却や埋め立て時は、環境省ではIDEA2.3を推奨しています。

▼出典:環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL)<2024年3月リリース>

IDEAver2であれば、以前は「自組織のサプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定」を行う目的においては、費用がかからず利用でき下記のページから申請して原単位を取得できましたが、現在は配布が終了しています。

▼IDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)取得ページ

そのため、有料のIDEAデータベースを検討するか、無料で使える環境省の「焼却」、「埋立」、「リサイクル」に係る排出原単位を、処理方法ごとの処理実績(t)により加重平均し、廃棄物種類ごと出した排出原単位を活用していく形になります。

紙くずを5t廃棄して廃棄場までの輸送も任せる場合は、

5(t)×0.1317(tCO2e)=0.659(tCO2e)

という形で算定していきます。

リサイクルの原単位に関しても、環境省が出してくれている係数がありますのでこちらを参考にします。

紙くず5tをリサイクルしリサイクル場までの輸送を任せる場合は、

5(t)×0.021(tCO2e)=0.105(tCO2e)

という形で算定します。

▼出典:環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL)<2024年3月リリース>

工場(主に産業廃棄物)における温室効果ガスの算定算定

工場におけるScope 3カテゴリ5の温室効果ガス(GHG)排出量の算定は、産業廃棄物の処理方法とその環境影響を詳細に把握し、適切な排出量を見積もることを目的としています。

オフィスと異なり、工場では大量の廃棄物が発生し、その種類も多岐にわたるため、より精密なデータ管理と計算が必要になります。

特に、製造業においては、原材料の加工や製品の組み立ての過程で、副産物やスクラップ、不良品、化学廃棄物、汚泥などが排出されるため、それぞれの廃棄物の処理方法ごとにGHG排出量を評価する必要があります。

工場で発生する産業廃棄物は、その業種によって大きく異なります。

たとえば、自動車や金属加工業では金属くずや廃油、樹脂成形工場ではプラスチック廃棄物、化学工場では有害な化学廃棄物や汚泥が排出されることが一般的です。

これらの廃棄物の処理方法によってGHG排出量が変動するため、それぞれの処理ルートを正確に把握することが、Scope 3カテゴリ5の排出量を適切に算定する上で不可欠となります。

オフィスよりも量は多い場合がほとんどですが、産業廃棄物はマニフェストで管理されている状態にあるので、ある意味オフィスの廃棄物より把握するのが簡単かもしれません。

※マニフェスト:処理委託した産業廃棄物が契約内容どおりに適正処理されたかを確認するための専用の伝票

マニフェストから産業廃棄物の種類を把握数量や処分方法についても確認していきます。

処分方法が破砕までしか書いていない場合については、その後リサイクルされるのか、埋立処理されたかお願いしている業者に確認して原単位を決めていきます。

算定方法は、オフィスで重量を把握している場合と同じで、

廃棄物の重量(t)×各処理における原単位=CO2排出量

で算定していきます。

カテゴリ5で注意しておきたい点

ここまで、算定について解説してきましたが、最後にカテゴリ5の算定において注意しておきたい点をいくつか紹介します。

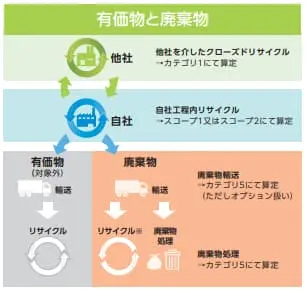

有価物の視点

事業所や工場から出る不要物の中で、有価で買い取られたり、無償で引き取られる不要物は有価物に該当し、カテゴリ5の廃棄物からは外れるのでお気をつけください。

※有価物とは、リサイクルや再利用が可能で、何らかの市場価値を持つものを指します。

例えば、金属くず、プラスチック、紙、ガラスなどが該当します。

有価物は通常、リサイクル施設や加工業者に引き渡され、新たな製品や材料として再利用されます。

金額算定の視点

特にオフィスで多いと思われますが、廃棄物の処分料金しか把握できない場合があります。

この場合は、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)のタブ:5 産連表DBから『廃棄物処理(公営)★★』、『廃棄物処理(産業)』の項目を使い算定していきます。

▼出典:環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL)<2024年3月リリース>

ただ、ビルの共益費などに廃棄物の処理代金が含まれていて、正確な処理代金が分からないことも多いです。

その場合は、ビルの管理会社にビル全体の処理費用を聞き取り、10階分のオフィスがあり、2階分を借りている場合は、全体の処理費用のうち5分の1を自社分と当てる。

もしくは、ビル管理会社からヒアリングした上で共益費の数%分を処理費用として当てる

というシナリオを想定し、廃棄物にかかっている概ねの料金を把握していき算定を行っていきます。

Scope3カテゴリ5の削減について

Scope3カテゴリ5「事業から出る廃棄物」とは? ― 削減の基本と具体的な事例

Scope3カテゴリ5は、企業活動から発生する廃棄物を対象とし、その処理過程で排出される温室効果ガス(GHG)削減を目指す領域です。

埋立や焼却は大きな排出源となるため、「廃棄物を出さない仕組みづくり」から「資源循環」までを包括的に実践することが重要です。

削減の第一歩は、そもそも廃棄物を生まないことです。

製造業では、過剰在庫や端材を減らす仕組みづくりが効果的です。

トヨタが導入する「ジャストインタイム生産方式」は、必要な部品を必要な量だけ生産することで無駄を最小化し、廃棄物削減に成功しています。

小売業でも工夫が進んでおり、食品廃棄の削減は大きなテーマです。ファミリーマートはAIによる需要予測を導入し、店舗ごとに最適な在庫を管理することで、期限切れ廃棄を大幅に減らしました。

こうしたデジタル技術の活用は、環境負荷の低減と利益率向上の両立につながります。

さらに、発生した廃棄物を「ゴミ」ではなく「資源」として再利用する姿勢が広がっています。

パナソニックは分解・分別しやすい家電製品を設計することでリサイクル率を99%まで引き上げ、資源循環とコスト削減を同時に実現しました。

また資生堂は詰め替え製品を拡充し、容器廃棄を減らす取り組みを進めています。

リサイクルからエネルギー回収へ ― サーキュラーエコノミーの実践と最新技術

Scope3カテゴリ5の削減は、廃棄物の発生抑制だけでなく、再利用・リサイクル・エネルギー回収を組み合わせた循環型の取り組みが求められます。

特に「Waste to Energy(WTE)」は注目されています。

セブン&アイ・ホールディングスは食品廃棄物を発酵させてバイオガスを生成し、店舗運営のエネルギーに活用。廃棄物削減と再生可能エネルギー利用を両立させています。

▼出典:環境省 廃棄物からのエネルギー回収(Waste to Energy)について

サプライチェーン全体での協力も欠かせません。

キリンビバレッジはペットボトルを軽量化し、使用後リサイクルを簡易化。

佐川急便はモーダルシフトを推進し、輸送のCO₂排出を減らすと同時に包装材の再利用率を高めています。

さらに、デジタル技術の導入も進化しています。

IoTセンサーで廃棄物発生をリアルタイムに把握し、AIが削減策を提案する仕組みや、製造工程をシミュレーションする「デジタルツイン」によって、事前に廃棄物発生量を最小化する設計が可能になっています。

このように、Scope3カテゴリ5の削減は単なる廃棄物処理の最適化ではなく、発生抑制から資源循環、エネルギー転換まで統合したアプローチが不可欠です。取り組みを強化することで、環境負荷の削減とともに、ESG評価向上や長期的なコスト削減にも直結します。

まとめ

Scope 3カテゴリ5(事業から出る廃棄物)の削減は、企業の脱炭素経営や持続可能な資源管理において重要な要素です。

事業活動から発生する廃棄物の処理方法(焼却、埋立、リサイクル、堆肥化など)によって、温室効果ガス(GHG)の排出量が大きく異なるため、適切な管理が求められます。

特に埋立処分によるメタン排出の影響は大きく、排出量の削減にはリサイクルやエネルギー回収の推進が不可欠です。

算定方法は、廃棄物の種類・処理方法ごとに排出係数を掛け合わせるアプローチが一般的です。

オフィスでは紙やプラスチックの廃棄が多く、産業廃棄物を多く排出する工場では、マニフェストを活用して詳細なデータを取得することが重要になります。

また、正確な算定が難しい場合は、処理費用を基に金額算定を行う方法もあります。

削減施策としては、廃棄物の発生抑制、再利用の促進、リサイクル率向上、エネルギー回収(WTE)などが有効です。

例えば、製造業では生産工程の効率化による端材削減、小売業ではAIを活用した在庫管理による食品ロス削減、企業全体での詰め替え製品やリサイクル容器の利用促進などが具体例として挙げられます。

企業はサプライチェーン全体で循環型経済を推進し、廃棄物の環境負荷を最小限に抑えることが求められます。

デジタル技術を活用したリアルタイムモニタリングやシミュレーション技術を活用することで、より精度の高い削減計画を策定することも可能になります。

▼おすすめのお役立ち資料