Scope3カテゴリ13-リース資産下流について具体的に解説

企業の脱炭素経営を進めるうえで見落とされがちなのが、Scope3カテゴリ13「下流のリース資産」です。

これは、企業が所有し第三者に貸し出しているオフィスビルや商業施設、車両などの運用に伴い発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象とする項目で、特に不動産業や施設運営企業にとっては大きな影響を持ちます。

テナントが使用する電力や空調による排出も算定対象となるため、適切な管理と削減策が欠かせません。

算定の基本は、テナントのエネルギー使用データを可能な限り取得し、難しい場合には床面積などを基準とした原単位を活用することです。

近年はIoTやスマートメーターの導入により、より精度の高い算定や効率的な管理が可能になっています。

さらに、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用、運用最適化、テナントへの意識啓発といった多面的な施策を組み合わせることで、排出削減と経済性を両立できます。

Scope3カテゴリ13は単なる環境対応にとどまらず、企業の透明性と持続的成長を支える重要テーマといえるでしょう。

Scope3 カテゴリ13の概要

「下流のリース資産」とは?

Scope3カテゴリ13、通称「下流のリース資産」は、企業が所有し第三者に貸し出している資産の運用によって発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とする項目です。

具体的には、不動産業や商業施設の運営企業が所有するオフィスビルやショッピングモールをテナントに賃貸するケースが典型例です。

この場合、テナントが利用する電力や空調設備によるエネルギー消費がカテゴリ13の排出量に該当します。

特に、不動産業界や商業施設を運営する企業のように多数の資産を所有し、その利用が直接的にエネルギー消費につながる業種では重要度が高いカテゴリです。

一方で、製造業のように自社の生産活動に比重を置く業種では、相対的に優先度が下がる場合もあります。

しかし、どの業種であっても事業特性に応じた管理方針を設定し、Scope3算定の信頼性を高めることが求められます。

データ管理と精度向上のポイント

Scope3カテゴリ13の排出量を適切に算定するには、貸与する資産の範囲を正確に把握し、利用状況を反映したデータ収集を行うことが不可欠です。

リース契約の内容や施設の使用状況に加え、テナントのエネルギー使用データを詳細に取得することで、より網羅性の高い算定が可能となります。

この際、テナントとの密接なコミュニケーションが精度を左右する鍵となります。

さらに、近年はIoTやスマートメーターを活用したリアルタイムモニタリングが普及し、エネルギー消費データを効率的かつ正確に収集できるようになっています。

これにより、従来の推計値に比べて精度の高い報告が可能となり、環境対応の信頼性向上にもつながります。

なお、同一の製品が販売契約とリース契約の両方で提供されている場合には、区別が重要でない限り、Scope3カテゴリ11「販売した製品の使用」に一括して計上することも認められています。

このような整理は、重複算定を避けるうえで有効です。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ13の算定方法

」算定プロセスとデータ収集の基本

Scope3カテゴリ13(下流のリース資産)の算定は、対象資産の特定とエネルギー使用データの収集から始まります。

まず、所有資産がどのように利用されているかを明確にすることが重要です。

オフィス、商業施設、倉庫などの用途に応じて、エネルギー消費の特性が異なるため、資産台帳やリース契約書を活用して対象範囲を網羅的に整理します。

この際、建物の築年数・設備の種類・断熱性能などの条件を踏まえると、分類精度を高めることが可能です。

次に行うのは活動量データの収集です。

最も理想的なのは、テナントが実際に使用した電力やガスの検針値、エネルギー供給会社の請求書など、一次データを直接取得する方法です。

ただし、すべてのテナントから詳細データを集めるのは現実的に難しいケースもあります。

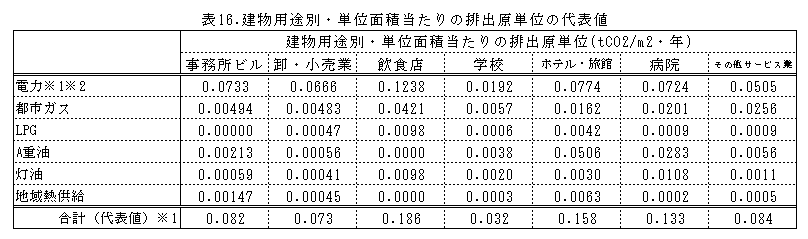

その場合、床面積あたりの標準的なエネルギー使用量(原単位)を用いた推計が広く行われています。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.5(EXCEL/6.72MB)<2025年3月リリース>

また、地域特性や運用実態(稼働率・運用時間)を反映させることで、より正確な算定が可能になります。

最近では、建物エネルギー管理システム(BEMS)やスマートメーターといったIoT技術の活用が進み、リアルタイムでエネルギー使用を把握できる仕組みも整いつつあります。

これにより、算定の効率化と精度向上が同時に実現できます。

算定の実例と信頼性向上の工夫

Scope3カテゴリ13の算定は理論だけでなく、具体的な計算例を理解することで実務に役立ちます。

例えば、オフィスビルをリースしている場合、有効延床面積が80,000㎡だとします。

環境省の排出源原単位データベースにある「事務所ビル:0.082t-CO2/㎡・年」という代替値を用いると、

80,000㎡ × 0.082t-CO2/㎡・年 = 約6,560t-CO2/年

となります。

また、フォークリフトのリース資産を算定する場合、100台のフォークリフトが各車両あたり年間10klの軽油を使用すると仮定します。

軽油の排出原単位2.619t-CO2/klを適用すると、

100台 × 10kl × 2.619t-CO2/kl = 2,619t-CO2/年

という結果になります。

このように、面積や燃料使用量などのデータを基に算出することで、リース資産の運用に伴う排出量を可視化できます。

さらに、算定結果の信頼性を担保するためには、定期的なデータの見直し・サンプリング調査・第三者検証が推奨されます。

設備更新やテナントの入れ替わりに応じて原単位を見直すことで、現実の運用状況を反映した算定が可能になります。

こうしたプロセスを通じて、Scope3カテゴリ13の排出量管理は単なる数値報告にとどまらず、企業の環境経営の透明性と信頼性を高める基盤となるのです。

Scope3 カテゴリ13の削減施策

技術改善と運用最適化による排出量削減

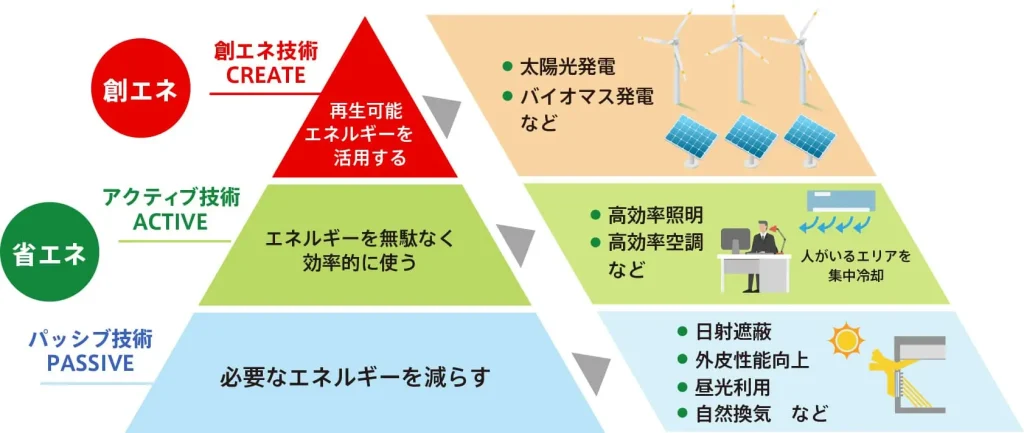

Scope3カテゴリ13(下流のリース資産)における削減施策の第一歩は、資産のエネルギー効率を高めることです。

従来型の空調設備をインバータ制御システムに切り替えると、エネルギー消費を20~30%削減できるケースもあり、LED照明の全面導入や断熱性能の高い窓への更新も効果的です。

これらの改善は初期投資を伴いますが、長期的には電力コスト削減とライフサイクルコスト低減につながります。

次に重要なのは、運用の最適化です。設備の稼働時間や負荷を見直し、無駄な稼働を減らすだけでも排出量削減効果は大きくなります。

特に24時間稼働の施設では、時間帯別のエネルギー管理が有効です。

さらに、定期的な点検や清掃で設備劣化を防げば、安定した省エネ効果を維持でき、低コストかつ実効性の高い施策として注目されています。

再生可能エネルギーと意識啓発による持続的な改善

技術改善や運用最適化に加え、再生可能エネルギーの活用は中長期的に大きな効果を発揮します。

建物に太陽光発電を導入して自家消費型の電力を利用すれば、排出量を直接的に削減可能です。

さらに、再エネ由来の電力プランに切り替えることで、導入初期の投資を抑えつつ環境負荷低減を実現できます。

これらの取り組みは、環境面だけでなく長期的な電力コスト削減という経済的メリットももたらします。

また、従業員やテナントへの意識啓発も欠かせません。空調温度の適正化や不要な照明の消灯といった日常の行動改善は、小さな積み重ねでも大きな成果につながります。

ガイドラインや定期的なトレーニングを提供することで、組織全体での省エネ文化を醸成できます。

これらの施策を短期・中長期で組み合わせ、進捗を定期的に確認・評価することで、Scope3カテゴリ13における排出削減の実効性が高まります。

最終的には、排出量削減と経済性の両立を実現する戦略として企業価値向上にも直結します。

まとめ

Scope3カテゴリ13「下流のリース資産」は、企業が所有し第三者に貸し出している資産の運用から発生する温室効果ガス排出量を正しく把握・削減するために欠かせない領域です。

特に不動産業や商業施設運営企業のように多くの資産を保有する業種では、環境負荷だけでなく企業価値や投資家からの評価にも直結します。

算定の基本は、テナントの実際のエネルギー使用データを優先し、困難な場合は原単位を活用した推計を組み合わせることです。

さらに、IoTやスマートメーターによるリアルタイム管理、定期的な見直し・第三者検証を取り入れることで、精度と信頼性を大幅に高めることができます。

削減施策としては、省エネ設備の導入、運用最適化、再生可能エネルギーの活用、そして従業員やテナントへの意識啓発が効果的です。

短期・中長期の取り組みを組み合わせ、継続的に改善を進めることで、排出削減と経済性の両立が実現できます。

Scope3カテゴリ13は単なる環境対応にとどまらず、企業が持続可能な成長を実現するための戦略的テーマです。

今後の脱炭素経営を見据え、積極的な取り組みを進めることが、信頼される企業への大きな一歩となります。

▼おすすめのお役立ち資料