エネルギーミックスとは?意味・指標・日本の課題を基礎から解説

日本のエネルギーミックスは、いま大きな岐路に立たされています。

電気をどのエネルギー源でまかなうかは、家庭や産業の安心だけでなく、国家の安全保障や経済の未来までも左右するからです。

2011年の震災と原発事故を経て、日本は再生可能エネルギーの導入を急ぎながらも、火力や原子力とのバランスをどう取るかという難題に直面しています。

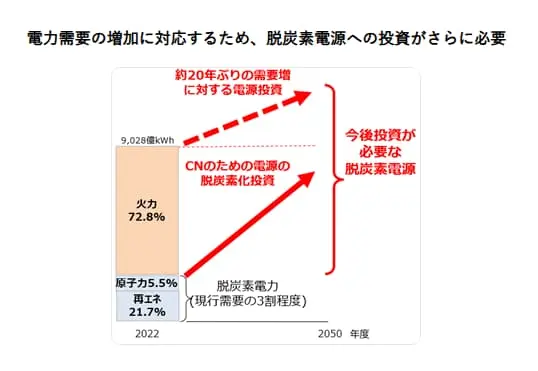

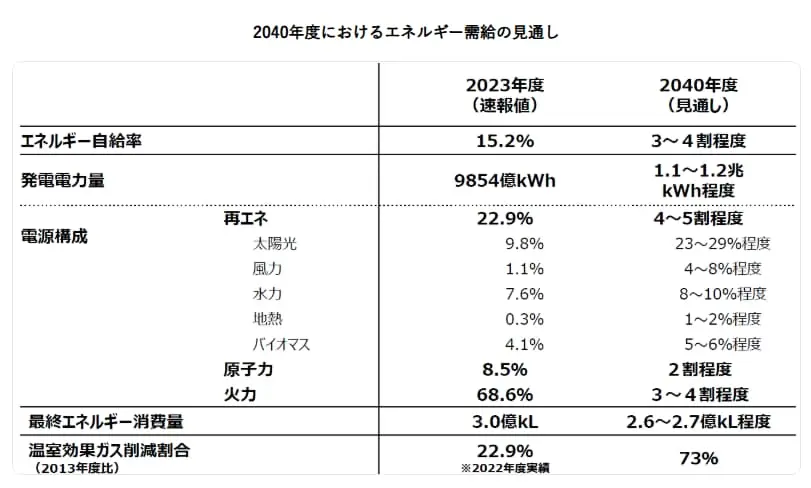

政府は2030年までに再エネ36〜38%、原子力20〜22%、火力41%、水素・アンモニア1%を目標としていますが、2022年度の実績は火力72.8%と依存度が高く、目標とのギャップは依然として大きい状況です。

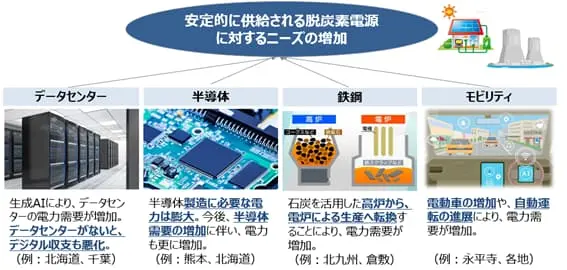

ここに求められるのは、単なる数字合わせではなく、技術革新や制度改革を通じて「安定供給」と「脱炭素化」を同時に実現する戦略です。

CCSや水素、次世代原子炉、スマートグリッドなどの取り組みが未来を拓くカギとなり、同時に電気料金の安定や国際協調も欠かせません。

つまりエネルギーミックスは、環境保護と経済成長を両立させ、次世代に持続可能な社会を引き継ぐための包括的な挑戦なのです。

エネルギーミックスの重要性

エネルギーミックスの安定性と環境への役割

エネルギーミックス(電源構成)とは、電力をどのエネルギー源でどの割合まかなうかを示す基本概念です。

日本では「安全(Safety)」「安定供給(Energy Security)」「経済効率(Economic Efficiency)」「環境適合(Environment)」を同時に実現する「S+3E」の考え方が軸となっています。

再生可能エネルギーは太陽光や風力のように自然条件に左右されやすく、発電量が天候や季節で大きく変動します。

一方、火力や原子力は比較的安定した出力を維持できます。複数のエネルギー源をバランスよく組み合わせることで、停電リスクを減らし、電気料金の急激な変動を抑えることが可能です。

加えて、日本は2050年カーボンニュートラルを目指しており、2030年には再エネ36~38%、原子力20~22%、火力41%、水素・アンモニア1%という目標を掲げています。ところが、直近2022年度の実績は火力72.8%、再エネ21.7%、原子力5.5%であり、目標とのギャップは依然として大きいのが現状です。

この差を埋めるためには、再エネ拡大に加えてCCS(二酸化炭素回収・貯留)や水素エネルギーなどの低炭素技術を組み込み、環境負荷を抑えつつ安定供給を両立する戦略が不可欠となっています。

経済成長と持続可能性を支える基盤

エネルギーミックスは環境対策だけでなく、経済的な安定にも大きな影響を与えます。

再生可能エネルギーや次世代技術の導入には大きな初期投資が必要ですが、その一方で新たな雇用を生み、地域経済を活性化する効果も期待できます。

電力価格の安定は、家庭や産業にとって極めて重要です。電源を多様化することで市場の変動リスクを抑え、長期的な経済成長を支えることができます。

そのため多くの国では、固定価格買取制度(FIT)や税制優遇といった政策で再エネ投資を後押ししています。

要するに、エネルギーミックスは単なる電源の割合調整ではなく、エネルギー安全保障、気候変動対策、そして経済発展を同時に進める包括的な戦略です。

日本も自国の特性に合わせた最適な構成を築くことで、次世代へ安定したエネルギー基盤を引き継ぐことが求められています。

▼出典:資源エネルギー庁 国内外の再生可能エネルギーの現状と 今年度の調達価格等算定委員会の論点案

エネルギーミックスの課題と展望

日本が持続可能なエネルギー供給を実現するには、エネルギーミックスの最適化が不可欠です。

しかし、その過程には多くの課題があり、安定供給・環境負荷・経済的影響・国際協調といった要素が複雑に絡み合っています。

これらを乗り越えるには、技術革新・政策支援・国際的な連携を組み合わせた総合的な戦略が必要です。

エネルギー供給の安定性

再生可能エネルギーは天候や季節に大きく左右されるため、出力変動が避けられません。

そのため、日本は依然として火力発電や原子力発電を一定割合維持しています。

ただし、火力はCO₂排出、原子力は放射性廃棄物や安全性の懸念を抱えており、過度な依存はリスクを伴います。

解決策として、大規模蓄電システムやスマートグリッドの導入が進められています。

これにより再エネの変動を平準化し、需給バランスを最適化することが可能です。

しかし、現時点ではコストが高く、大規模な普及には時間と投資が必要です。

環境負荷の低減

温室効果ガスの削減は避けて通れない課題です。

短期的には多くの国が火力発電に依存していますが、日本を含め各国はCO₂排出を抑える低炭素技術の導入を進めています。

具体的には、

- CCS(二酸化炭素回収・貯留)による火力発電の排出削減

- グリーン水素やアンモニア燃料の活用

- 次世代バイオマス発電の拡大

といった技術が注目されています。

ただし、いずれもコストや実用化スピード、社会的受容性に課題を抱えており、大規模導入には更なる研究開発と制度的支援が必要です。

経済的な影響とコスト負担

再生可能エネルギー拡大には、新規発電設備、送電網整備、蓄電システム構築といった巨額のインフラ投資が伴います。

結果として、電気料金の上昇や産業競争力低下を招く懸念があります。

特に日本では、固定価格買取制度(FIT)が再エネ普及に大きく貢献した一方で、国民負担(賦課金)の増大という副作用が顕在化しています。

今後は、補助金制度や税制優遇の見直しを行い、国民の負担を抑えながら低炭素電源を拡大する仕組みが求められます。

▼出典:資源エネルギー庁 大きく変化する世界で、日本のエネルギーをどうする?「エネルギー基本計画」最新版を読みとく(後編)

国際協調の必要性

エネルギーは国家安全保障と直結するため、国際的な協調の実現は容易ではありません。化石燃料を豊富に持つ国と再エネ推進国では戦略が大きく異なり、利害調整が課題です。

しかし、日本のように資源輸入依存度が高い国にとっては、エネルギー市場の安定化や技術共有の枠組みを国際的に構築することが不可欠です。

特に気候変動対策では、各国間の合意形成や共同研究が進むことで、持続可能なエネルギーミックスに近づくことができます。

持続可能なエネルギーミックスに向けて

今後は、短期的には火力や原子力を含む既存電源の安定性を確保しつつ、長期的には再エネ効率の向上、蓄電技術の進展、次世代エネルギーの普及を進める必要があります。

日本が取るべき方向性は明確です。

技術革新、政策支援、国際協調を一体的に進め、安定供給と環境負荷低減の両立を図ること。

これにより、未来世代に持続可能で安定したエネルギー基盤を引き継ぐことが可能になります。

▼出典:資源エネルギー庁 大きく変化する世界で、日本のエネルギーをどうする?「エネルギー基本計画」最新版を読みとく(後編)

日本のエネルギーミックスの変遷 ― 歴史から見る政策転換

日本のエネルギーミックスは、時代ごとの社会情勢や国際情勢の変化に応じて大きく姿を変えてきました。

その根底にあるのは、「限られた資源をどう安定的かつ持続的に使うか」という国家的課題です。

オイルショック後の多様化戦略

1970年代のオイルショックは、日本のエネルギー政策を根本から揺るがしました。

当時、エネルギー供給の約8割を中東の石油に依存していた日本は、価格高騰と供給不安を経験。

これを機に、政府は原子力発電やLNG(液化天然ガス)への転換を進め、燃料供給源の多様化を急ぎました。

この時期に築かれた「エネルギーセキュリティ重視」の思想は、今も日本の政策の根幹を成しています。

2011年以降:原子力依存の低下と再エネ拡大の転機

2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故は、日本のエネルギー政策を大きく転換させました。

全原発が一時停止したことで、エネルギー供給は一気に火力発電へ依存。

同時に、再生可能エネルギーの拡大が国の最重要課題として浮上しました。

この“原子力ショック”を経て、エネルギー安全保障と環境対策を両立する新たなバランスが模索されるようになったのです。

FIT制度の導入と再エネ普及

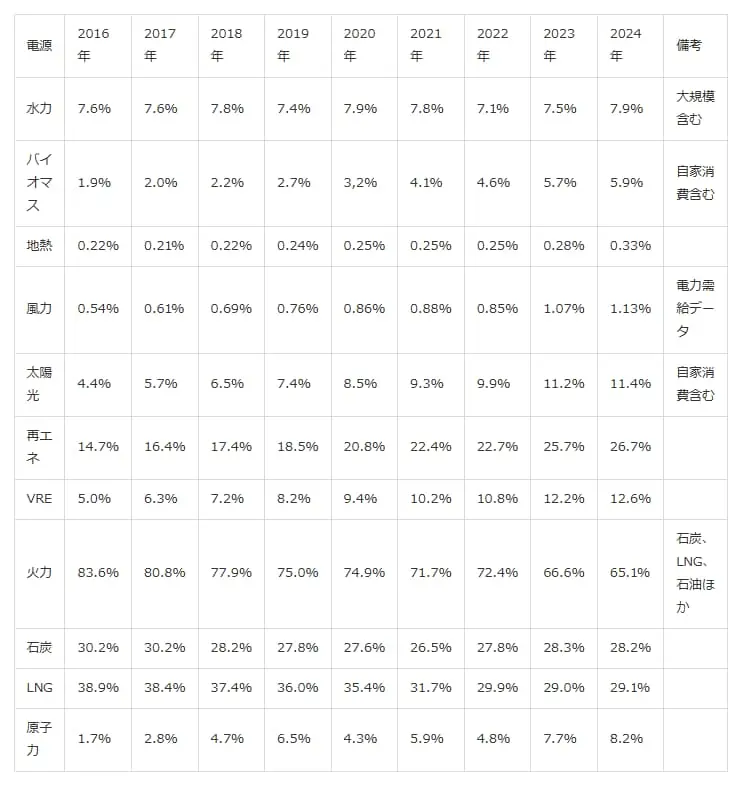

2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)は、太陽光発電を中心とする再エネ普及を一気に加速させました。

電力会社が再エネ由来電力を一定価格で買い取る仕組みにより、企業・家庭の参入が相次ぎました。

一方で、急拡大による国民負担(賦課金)の増加や、出力抑制・系統制約といった課題も顕在化し、制度の見直し(FIP制度への移行)につながっています。

2020年代:GXを軸に「非化石電源60%」へ

2020年代に入り、日本はGX(グリーントランスフォーメーション)を国家戦略の中心に据えました。

これは脱炭素と経済成長を両立させる構造転換のことで、第6次エネルギー基本計画(2021年閣議決定)では、

2030年に再エネ36〜38%、原子力20〜22%、火力41%以下という明確な数値目標を掲げています。

さらにGX推進法(2023年施行)により、2050年カーボンニュートラル実現へ向けた投資・市場・制度の一体改革が進行中です。

政策の現在地と今後の方向性

エネルギー安全保障の観点からも、再エネ主力化だけでなく、国内資源・技術・市場の総合戦略が求められています。

日本は今、「非化石電源比率60%」という中間目標に向け、再エネ・原子力・次世代火力を組み合わせた現実的なエネルギーミックスの再構築を進めている最中です。

▼出典:特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所 2024年(暦年)の自然エネルギー電力の割合(速報)

日本のエネルギーミックス:持続可能な未来に向けた挑戦

日本のエネルギーミックスは、安定した電力供給・気候変動対策・経済的持続可能性のバランスを取ることを目的に設計されています。

資源の大部分を輸入に頼る日本にとって、エネルギーの安定確保は国家安全保障に直結する最重要課題です。

2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故は、日本のエネルギー政策を大きく転換させました。

原子力依存を減らす一方で再生可能エネルギー導入を加速させ、政府は2030年に再エネ36〜38%、原子力20〜22%、火力41%、水素・アンモニア1%という電源構成目標を掲げています。

しかし2022年度の実績は火力72.8%、再エネ21.7%、原子力5.5%で、目標達成には大きな課題が残されています。

▼出典:2030年度におけるエネルギー需給の見通し 令和3年10月 資源エネルギー庁

再生可能エネルギーの導入と課題

再生可能エネルギーはエネルギー自給率向上とCO₂削減に直結しますが、日本特有の制約もあります。

太陽光や風力は天候に左右されるため、安定性を確保するには火力や原子力と組み合わせたハイブリッド電源が不可欠です。

さらに、発電量の変動を平準化するため、スマートグリッドや大規模蓄電技術の進化が求められています。

これまで再エネ拡大を支えた固定価格買取制度(FIT)は大きな成果を挙げましたが、電力料金上昇という副作用も生みました。

今後は、コスト低減を進めつつ分散型エネルギーシステムを構築し、地域ごとの特性を活かした安定供給体制を整えることが重要です。

▼出典:資源エネルギー庁 大きく変化する世界で、日本のエネルギーをどうする?「エネルギー基本計画」最新版を読みとく(後編)

化石燃料の役割とカーボンニュートラルへの移行

日本の火力発電は天然ガス(LNG)を中心に構成されています。

LNGは石炭や石油よりCO₂排出量が少なく、安定性も高いため短中期的には不可欠な電源です。

しかし、2050年カーボンニュートラルの達成には、化石燃料の比率を段階的に縮小しなければなりません。

その解決策として、

- CCS(二酸化炭素回収・貯留)による火力排出削減

- ブルー水素(LNG+CCS)の実用化

- グリーン水素(再エネ由来)へのシフト

が進められています。

特に水素・アンモニア混焼技術は実証段階にあり、将来的な商用化が期待されています。

原子力発電の役割と課題

原子力はCO₂を排出しない電源であり、2050年カーボンニュートラルを実現するための選択肢と位置づけられています。

しかし、福島第一原発事故後の社会的不安は依然として強く、再稼働には厳格な安全基準の遵守と地域住民の理解が欠かせません。

政府は原子力を「重要なベースロード電源」とし、一定の割合を維持する方針を示しています。

ただし、使用済燃料の処理、最終処分場の確保、経年化する既存炉の安全対策など課題は山積しています。

今後は小型モジュール炉(SMR)や高速炉といった次世代原子炉の開発と、国民の信頼回復が鍵となります。

日本のエネルギーミックスの未来

日本のエネルギーミックスは、安定供給・環境負荷低減・経済的持続可能性の「トリレンマ」を同時に解決する複雑なシステムです。

政府は2050年カーボンニュートラルを掲げ、再エネ拡大、原子力活用、化石燃料削減を三本柱に進めています。

今後の鍵は、

- 分散型エネルギーシステムの普及

- スマートグリッドの高度化

- 水素社会の実現

- 次世代原子炉やCCSなどの技術革新

です。これらを官民一体で推進し、国民理解を得ながら進めることで、気候変動対策・産業競争力強化・エネルギー安全保障を同時に実現できます。

まとめ

日本のエネルギーミックスは、ただ電源の割合を調整する仕組みではなく、安心できる暮らしと持続可能な社会をつなぐ設計図です。

再エネの拡大、原子力の安全利用、化石燃料依存からの脱却――それぞれに課題はありますが、技術革新や制度改革によって確実に前進しています。

火力72.8%に依存する現状から2030年の目標へと歩みを進める過程は、私たちの生活にも直結する「挑戦の物語」です。

安定供給、環境保護、経済成長という三つの軸を同時に支える挑戦をどう実現していくか。

官民が連携し、国民一人ひとりが理解を深めていくことで、次世代へ誇れるエネルギー基盤を残すことができます。

今後の日本の持続可能性を左右する重要なテーマといえます。