排出原単位(排出係数)は何を使う?データベースの選び方と活用事例

は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)

日本では「地球温暖化対策の推進に関する法律(SHK制度)」により、大規模なCO₂排出事業者は国への報告が義務付けられています。

しかし、昨今の脱炭素経営の重要性の高まりにより、SHK制度の対象外である企業も、自社のCO₂排出量を把握し削減に取り組む必要性が増しています。

本記事では、国際基準であるGHGプロトコルに基づき、CO₂排出量を算定するための「排出原単位」について詳しく解説します。

排出原単位は、特定の活動量に対して排出されるCO₂の量を示す指標で、企業はこのデータを活用することで、一次データを収集せずに排出量を算定できます。

また、排出原単位と排出係数の違い、算定時に活用できる主要なデータベース、各Scope(1・2・3)ごとの適切な排出係数の選び方についても詳しく紹介します。

脱炭素経営を推進するために、自社の排出量を正しく算定し、削減戦略を策定するための基礎知識を身につけましょう。

排出原単位と排出係数の違い

排出原単位とは?その定義と活用方法

排出原単位とは、特定の活動量に対して排出されるCO2の量 を示す指標です。

ここでの「活動量」とは、事業活動における燃料やエネルギーの使用量、生産のための原材料調達、廃棄物処理 など、定量化可能な要素を指します。

排出原単位を用いることで、以下の式に基づいて温室効果ガス排出量を算定できます。

温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出原単位

この方法の大きな利点は、一次データ(サプライヤーなどの直接測定データ)を収集せずに、自社のデータのみで排出量の算定が可能になる点です。

そのため、排出原単位は「二次データ」とも呼ばれ、幅広い業界で活用されています。

排出係数との違い

排出原単位と排出係数は本質的に同じものです。

排出原単位を集約したデータベースが存在し、そこに単位あたりのCO2排出量が記載されているため、計算に使用する際には「排出係数」と呼ばれることもあります。

例えば、電力や燃料の使用に関する排出係数は各国の環境機関が公表しており、企業はこれを活用して排出量を算定します。

排出原単位の適切な利用は、サプライチェーン全体の排出量の可視化や、温室効果ガス削減戦略の策定 に不可欠です。

自社の排出量を把握し、持続可能な経営を目指すために、正確なデータの活用が求められます。

CO2算定に使用する排出原単位データベースとは

国や団体が公開している排出原単位(排出係数)をまとめたデータベースのことです。

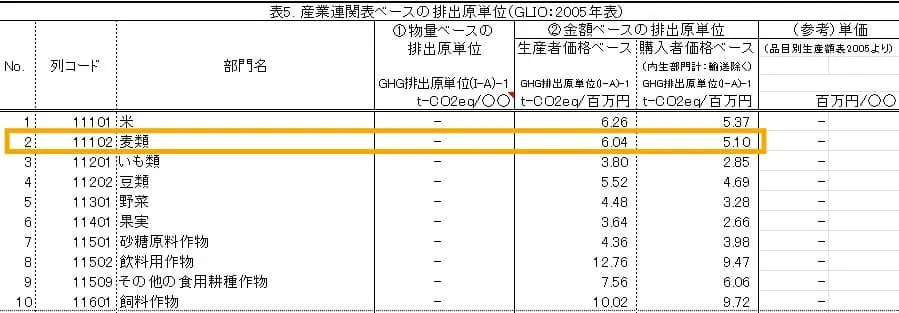

例えば、小麦を仕入れている企業の場合は、環境省が公開しているデータベースから「麦類」という排出原単位を使用しますが、そこに百万円あたり5.102…と係数があります。

そのようなデータが一覧になっているものを排出原単位データベースといいます。

一部有料のデータベースもありますが、算定結果を外部公表したい場合も無料のデータベースだけで算定しても問題ありません。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.5(EXCEL/6.72MB)<2025年3月リリース>

排出原単位データベースの種類

環境省や国立環境研究所、産業技術総合研究所などから提供されているデータベースを利用します。

様々な組織から提供されており代表的な排出原単位データベースをいくつかご紹介します。

・サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(環境省)

排出原単位の選択方法についても詳しく記載されており、このデータベースを軸に算定を進めるとわかりやすいです。無料で環境省が公開しています。

・温対法算定・報告・公表制度における排出係数(環境省)

温対法といわれる排出量が多い企業が国へ年一回の報告が必要なため用意されている排出原単位です。

温対法対象ではない場合もScope1,2の算定で使用します。無料で環境省が公開しています。

・産業連関表ベースの排出原単位(環境省)

グローバルサプライチェーンを考慮した環境負荷原単位(GLIO)を基準に作成されたものです。Scope3で簡易的に金額ベースで算定する場合に使用されます。

IDEAと比べると項目数が少なく手軽ですが、その分粒度は粗く、価格変動によって算定結果が変わってしまう点に注意が必要です。

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース内に無料で公開されています。

▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.5(EXCEL/6.72MB)<2025年3月リリース>

毎年更新されており、3月頃に更新されますのでそのタイミングでの確認が必須です。

・日本国温室効果ガスインベントリ報告書(国立環境研究所)

「冷媒の漏洩」という項目を算定する場合に使用します。

無料で公開されています。

・ライフサイクルインベントリ(LCI)データベースIDEA(産業技術総合研究所)

産業技術総合研究所のLCA活用推進コンソーシアムの会員に登録し、会費と使用料を支払うことで利用できる有料データベースです。

Scope3やLCAの際に利用されることが多いです。

網羅性が高く、物量ベースでも算定ができるようになっていますので、手間はかかりますが産業連関表と比較すると精度が高く算定ができます。

▼参考:AIST IDEA

温室効果ガスの算定システムでIDEAを使って算定を行う場合は、以下のページに登録されているサービスから選ぶ必要があります。

▼参考:算定システム登録企業

・国際エネルギー機関排出係数(IEA)

海外に拠点がある場合などに国別での電力や熱の使用に関する排出係数を使用します。

有料データとなりますが、上場企業ではよく海外拠点の算定において使用されているデータベースです。

他にもヨーロッパ中心で使用されているデータベースなどもあります。

各Scopeによる排出係数の選び方

企業のGHG算定ではGHGプロトコルの基準に沿った算定を行いますが、すでに温対法に対応している企業の場合は、Scope1・2は近い内容となっています。

算定の目的に応じて使用する排出原単位データベースを選びます。また、各項目ごとに異なるデータベースを使用しても問題ありません。

Scope1

自社で使用している燃料の使用量からCO2の排出量を換算します。

使用する排出原単位データベースは、以下です。

・温対法算定・報告・公表制度における排出係数(環境省)

フロン排出抑制法に対応している場合は、下記も使用します。

・日本国温室効果ガスインベントリ報告書の「冷媒の漏洩」に関する排出係数(国立環境研究所)

・ライフサイクルインベントリ(LCI)データベースIDEA(産業技術総合研究所)

Scope2

電気や熱といったエネルギーの使用量をCO2排出量に換算します。

使用する排出原単位データベースは、以下です。

・温対法算定・報告・公表制度における排出係数(環境省)

・国際エネルギー機関排出係数(IEA)

ここまで見ていくと、Scope1・2は「温対法算定・報告・公表制度における排出係数」を確認いただければ算定できることがお判りいただけるかと思います。

Scope3

Scope1と2以外の支払いが発生しているものは基本的に全てが対象となります。

使用する排出原単位データベースは、以下となります。

・サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(環境省)

・産業連関表ベースの排出原単位(環境省)

・日本国温室効果ガスインベントリ報告書(国立環境研究所)

・ライフサイクルインベントリ(LCI)データベースIDEA(産業技術総合研究所)

・国際エネルギー機関排出係数(IEA)

物量ベースと金額ベースとは

Scope3の算定の際に、物量ベース、金額ベースで算定方法を使い分けます。

算定精度を高めるためにIDEAデータを使用し、物量で算定することで価格差によるCO2量の影響を抑えます。

一方で金額ベースは、手軽に概算値を把握する際に有効です。産業連関表ベースの排出原単位を使うことで会計データから算定が可能です。

▼出典:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための 排出原単位について(Ver.3.4)PDF

国別排出原単位とLCA算定の原単位

IEA以外にも各国で原単位データベースがありますので、海外拠点の算定が必要な場合は、まずは環境省から用意されている「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」を確認してください。

また、製品単位のCFP(カーボンフットプリント)はIDEAのデータベースを使用することが一般的です。

ちなみにLCA(ライフサイクルアセスメント)のCO2算定のことをCFPと呼びます。

排出原単位データベースの活用法

データの取得方法と基本的な使用方法

おすすめなのが、環境省、経産省、農林水産省が提供しているグリーン・バリューチェーンプラットフォームから排出原単位データベースのページに進み、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース」をダウンロードしてみてください。

- グリーン・バリューチェーンプラットフォームを確認

- ヘッダーまたはフッターにある「測る」から「排出原単位データベース」に遷移

- 最新版のデータベースのExcelをダウンロード

- Excelの目次を確認

算定に必要な排出原単位に関する情報は、これで全体像をおおよそ把握できたと考えられます。

もちろん、詳細な数値や使用すべきデータベースは業種や活動内容によって異なるため、個別の検討が必要になる場面もあります。

まとめ

排出原単位とは、特定の活動量に対して排出されるCO₂の量を示す指標であり、企業の温室効果ガス(GHG)排出量を算定する際に不可欠です。

企業は、環境省や国立環境研究所が提供するデータベースを活用し、一次データを収集せずに排出量を算出できます。

排出原単位と排出係数は同義であり、電力や燃料の排出量を算定する際に利用されます。

特にGHGプロトコルに基づくScope1・2・3の算定では、それぞれに適したデータベースを選ぶ必要があります。

例えば、Scope1・2では環境省の「温対法算定・報告・公表制度における排出係数」が一般的に用いられ、Scope3では「産業連関表ベースの排出原単位」や「ライフサイクルインベントリ(LCI)データベースIDEA」が活用されます。

企業は適切な排出原単位を選び、サプライチェーン全体のCO₂排出量を可視化することで、脱炭素経営を推進することが求められています。