温室効果ガス排出量の算定で活用する産業連関表について解説

企業の脱炭素経営やScope3算定で最初の壁になるのが、「どの排出原単位を使うべきか」という判断です。

その土台となるのが産業連関表(I-O表/投入産出表)。

I-O表は産業間の取引を金額ベースで体系化した公的統計で、中間取引→最終需要→付加価値の流れを可視化します。

さらに環境勘定を結び付けたEEIOを用いれば、金銭フローを炭素フローへ写像してサプライチェーン全体の排出を追跡可能です。

実務では、金額データにはI-O由来の原単位/物量データには積み上げ(プロセス)原単位が原則で、両者の併用(ハイブリッド)が精度と網羅性の最適解になります。

本記事では、レオンチェフに端を発する歴史、表の構成、政策・投資評価や供給網リスクへの活用、算定フローとデータガバナンス(出所・版管理)、そして環境省DB・3EID・IDEAの使い分けまで、実務家目線で分かりやすく解説します。

(下記、環境省が提供しているデータベース:Ver.3.4(EXCEL)<2024年3月リリース>の画像部分などで活用されています。)

▼出典:環境省 サプライチェーン排出量算定について:排出原単位データベース

産業連関表とは

産業連関表(I-O表/投入産出表)は、ある期間(通常1年)に国内で行われた産業間の取引を金額ベースで体系化した公的統計です。

各産業が他の産業からどの程度の原材料・中間財・サービスを「購入(投入)」し、それを用いてどこへ「販売(産出)」したのかを、行列形式で一望できます。

この表を読むことで、たとえば「自動車産業が鉄鋼・電力・物流にどれだけ依存しているか」「生産された財・サービスが企業間取引(中間需要)や家計・政府・輸出などの最終需要にどのように流れるか」が明確になります。

結果として、産業同士の結び付きや経済のボトルネック、波及効果の経路を定量的に把握できます。

実務面では、政策評価(増税・補助金の影響分析)、企業の事業戦略(調達・投資配分の見直し)、さらには温室効果ガス(GHG)算定の原単位選定まで、幅広い用途で活用可能です。

経済の「つながり」を見える化することで、意思決定の質を高める基盤データとして機能します。

▼出典:総務省 第4章 産業連関表の理論

産業連関表の歴史:レオンチェフから環境分析(EEIO)へ

産業連関表の歩みは、「経済は産業同士のつながりで動く」という直観を、数理モデルで検証可能にしたことから始まります。

1930年代:レオンチェフの提唱

米国の経済学者 ワシリー・レオンチェフ(Wassily Leontief) が、産業間の取引を行列(マトリクス)で表す「産業連関分析」を提案。

ある産業の需要が他産業の生産をどれだけ誘発するかを定量化する枠組みが確立されました(レオンチェフは後にノーベル経済学賞〔1973年〕受賞)。

1940〜50年代:政策実装と国際展開

第二次世界大戦後、米国政府が経済計画や復興政策の評価に産業連関分析を採用。

需要ショックや政策変更が経済全体へ波及する経路をシミュレーションできることから、各国へ急速に普及しました。

I-O表は、経済政策の効果測定や波及効果(生産・雇用・付加価値)の試算に不可欠な基盤へ。

日本の歩み:1955年の初版と定期整備

日本では 1955年 に全国表が初めて作成され、以降は総務省を中心に関係府省が概ね5年ごとに改訂。

技術革新や消費構造の変化を反映しながら、産業構造の可視化・政策立案・企業分析に役立つ公的統計として整備が続いています。

1980年代以降:計算機の進歩とモデル高度化

計算機能力の向上により、大規模な行列計算が現実的に。需要シナリオや税制変更の事前評価、地域表の整備、部門細分化などが進み、より精緻な政策評価モデルとして発展しました。

環境分析への拡張:EEIOとLCA

環境課題が前面化する中で、I-O表に環境勘定(サテライト勘定)を連結した EEIO(Environmentally-Extended Input-Output) が登場。

生産額に紐づくGHG排出やエネルギー・資源消費をサプライチェーン全体で追跡できるようになり、ライフサイクルアセスメント(LCA)やScope3算定の初期スクリーニングに広く利用されるようになりました。

経済の「金銭フロー」を「炭素フロー」へ写像できる点が、今日の脱炭素経営に直結する最大の価値です。

産業連関表の構成要素

部門分類:産業ごとの詳細な分類と相互関係

産業連関表では、経済を構成する産業を細かな「部門」に区切り、部門間の取引を行列で表します。

この部門分類があることで、各産業が「どこから何をどれだけ調達し(投入)」「どこへどれだけ供給しているか(産出)」を定量的に把握できます。

結果として、産業構造の把握、ボトルネックの特定、政策や投資の波及効果の評価が可能になります。

部門分類の考え方

- 製造業・農業・サービス・公共などの大分類を、自動車・電子機器・鉄鋼といった細分類へ分解。

- 分類は日本標準産業分類や国際基準と整合するため、国内比較・国際比較や時系列分析に耐える設計です。

- 環境評価では、部門ごとの活動量に排出係数を結び付けることで、CO₂排出やエネルギー消費の可視化が可能になります。

「行」と「列」で読む相互関係

- 行(産出の側):その部門が誰に何をどれだけ売ったか(他産業への中間供給+家計・政府・輸出などの最終需要)。

- 列(投入の側):その部門が生産のために何をどこからどれだけ買ったか(原材料・中間財・サービス等)。

同じ「中間取引」のブロックを、行で見れば“誰に売るか(中間需要)”、列で見れば“何を買うか(中間投入)”という見方の違いとして理解すると混乱が減ります。

産業連関表を構成する主要ブロック

- 中間取引(= 中間需要/中間投入)

各産業が他産業から購入・他産業へ供給する中間財・サービスのやり取り。

例:鉄鋼業 → 製造業への鋼材供給/製造業 → 輸送業の利用 など。 - 最終需要表

家計消費、政府支出、設備投資、輸出、在庫変動など、最終的な需要部門への流れ。需要変化の波及経路を読む起点になります。 - 付加価値表

賃金・営業余剰(利潤)・税・減価償却など、生産要素から生み出された付加価値。

生産性や所得分配の分析に直結します.

環境・サプライチェーン分析での要点

- 部門分類に基づき、支出や物量データへ排出原単位を適用することで、Scope3等のホットスポット特定が可能。

- 金額ベースの活動量にはI-O由来の原単位、物量ベースには積み上げ型データを使うと整合が取りやすく、併用が実務的です。

実務TIP: 記事やレポートでは「部門分類の粒度(例:自動車→部品→素材)」を1段深く示すと、読者がサプライチェーンのつながりと排出の起点を直感的に理解できます。

▼出典:総務相 産業連関表の仕組み

最終需要の概念:経済全体の消費・投資・輸出の流れ

最終需要とは、各産業で生産された財・サービスが、企業間取引(中間取引)を経た“最終的な行き先”を示す指標です。投入産出表(産業連関表)の右側ブロックに配置され、需要の行き先を可視化することで、需要動向や経済成長のドライバーを読み解く基礎になります。

最終需要を構成する5つの要素

- 家計消費支出:食品・家電・交通サービスなど、個人が購入する財・サービス

- 政府支出:医療・教育・防衛などの公共サービス提供に伴う支出

- 設備投資:企業の機械・建物・インフラ等への投資

- 輸出:国外へ販売される財・サービス

- 在庫変動:当期に生産され、まだ販売されていない在庫の増減

なぜ重要か(波及の読み方)

最終需要の変化は、サプライチェーンを通じて生産・雇用・付加価値に波及します。

例)政府が公共投資を拡大 → 建設・資材・機械の需要が増加 → 関連産業へ連鎖的に生産誘発が広がる。

同様に、輸出の伸びは国内生産を押し上げ、景気全体を下支えします。

GHG算定(Scope3)とのつながり

最終需要は、需要が起点となって上流に遡る排出(炭素フロー)を把握する鍵です。

どの製品・サービスがどれだけ最終的に消費されるかを踏まえることで、ライフサイクル全体の排出量を推計し、ホットスポットの特定や原単位選定の妥当性確認に役立ちます。

実務では、家計消費や輸出の変化がもたらす排出誘発効果を併せて見ることで、需要サイドの対策(代替設計、需要転換、輸出入構造の見直し)まで射程に入れた評価が可能になります。

産業連関表の活用

産業連関表(投入産出表/I-O表)は、産業間の取引を数理的に結び、経済構造・波及効果・サプライチェーン・環境負荷まで一貫して読み解ける“基盤データ”です。

以下では、実務での使いどころを解説します。

雇用・賃金への影響トラッキング

部門別の就業や賃金データと接続すれば、需要変化が雇用・所得に及ぼす影響を追跡可能。

人材政策や賃上げの効果検証、地域経済の診断に活用できます。

経済構造の俯瞰

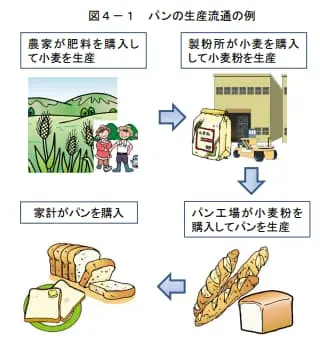

まず、部門間の取引から、生産された財・サービスがどのように中間取引を経て最終需要へ流れるかを可視化できます。

これにより、産業同士の結び付きやボトルネック、需給の偏りが立体的に分かります。

政策・プロジェクトの事前評価

次に、増税・補助金・規制変更や大型投資といった施策が、どの産業にどれだけ波及するかを定量的に試算できます。想定シナリオの比較により、意思決定の精度と説明責任を同時に高められます。

生産誘発額・付加価値誘発額の算定

最終需要(家計消費・政府支出・投資・輸出など)の変化が、どれだけ生産や付加価値(賃金・利潤等)を押し上げるかを計測可能です。

設備投資や公共事業の経済効果見積りに直結します。

生産性分析と環境(GHG)分析

労働・資本などの付帯統計や、環境勘定(サテライト勘定)を接続することで、生産性の比較やCO₂排出量の推計が可能になります。

特にScope3の初期スクリーニングや原単位選定の妥当性確認に有効です。

サプライチェーンの可視化

どこから仕入れ、どこへ供給するのか――部門間の流れをたどることで、川上・川下の取引関係が明らかになります。

原料調達リスクの洗い出しや、付加価値配分の妥当性検討にも役立ちます。

経済安全保障・供給網リスク評価

国内生産と輸入依存の構成が分かるため、重要物資の供給途絶リスクを事前に診断できます。

パンデミックや地政学的緊張に備えたレジリエンス設計の根拠になります。

新産業の波及効果測定

AI・IoT・GXなど新領域が既存産業へ与える生産誘発効果を定量化できます。

新規事業や産業政策の優先順位付けに、客観的な裏付けを与えます。

積み上げベースと産業連関表ベースの違い

Scope3カテゴリ1の算定でまず決めるべきは、「どの活動量を持っているか」です。

ここが原単位選定の分岐点になります。

結論はシンプルで、金額ベース=産業連関表(I-O)由来の金額原単位/物量ベース=積み上げ(プロセス)原単位が原則です。※一部の積み上げ系DBにも金額原単位がありますが、整合性の観点では上記が出発点として妥当です。

判断フロー(迷わない順序)

- 活動量を確認

・金額のみ → I-Oベースの金額原単位を適用。

・重量・容量・kWh 等の物量あり → 積み上げベース(例:IDEA 等)のプロセス原単位を適用。 - 原単位が見つからないときの代替

例:ビタミン剤のプロセス原単位が無い → I-O表の「医薬品」部門にマッピングし、当該部門の金額原単位で推計。 - 併用を前提に設計

物量を確保しやすい領域は積み上げ、取得が難しい裾野の広い領域はI-Oでカバーするハイブリッドが、精度と網羅性・工数のバランスに優れます。 - 妥当性チェック(価格要因の影響)

金額ベースは価格変動の影響を受けます。主要品目は物量ベースの概算と突合し、過大・過小推計を早期に検知。 - 出所とバージョンの記録

使用DB(例:IDEAの版、I-Oの年次・改訂)の出所・版管理を台帳化。比較可能性と説明責任を担保します。

使い分けの狙い(なぜこの順序か)

併用することで、全体像の見落とし(裾切り)と、平均値による過度の平滑化という双方の弱点を補完できます。

I-Oは網羅性とスピードに優れ、初期スクリーニングや広範な購買の一括推計に適します。

積み上げは技術差・サプライヤー差を反映でき、重点カテゴリの精緻化や削減効果測定に有効です。

▼出典:排出原単位データベース Ver.3.4(PDF) <2024年3月リリース>

は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)

まとめ

産業連関表は、産業間の取引関係を体系的に示す統計表であり、温室効果ガスの算定やサプライチェーン排出量評価に欠かせない基盤データです。

1930年代にレオンチェフが提唱した産業連関分析を起源とし、日本では1955年から全国規模で作成され、現在も5年ごとに更新されています。

表の構成要素には中間投入、最終需要、付加価値などが含まれ、経済構造の把握や政策効果の分析、環境負荷評価に幅広く活用されています。

特にScope3の算定では、産業連関表ベースの原単位と積み上げデータベース(IDEAなど)を併用することで、より精度の高い排出量算定が可能です。

活動量が金額ベースの場合は産業連関表、物量ベースの場合は積み上げデータを選ぶなど、柔軟な組み合わせが正確な評価に不可欠です。

今後も産業連関表は、脱炭素経営や政策立案において重要な役割を担い続けるでしょう。