生分解性とは何か ― 微生物・環境条件・分解メカニズムを科学的に読み解く

生分解性という言葉は、環境配慮やサステナブル素材とともに語られる機会が増えました。

しかし、その響きだけで「自然に分解される」「土に還るから安全」と捉えてしまうと、本質から大きく離れてしまいます。

本当の生分解性とは、微生物・酵素・温度・湿度といった複数の条件がそろって初めて成り立つ、きわめて科学的で繊細なプロセスです。

素材が環境中で“どこまで分解されるのか”、そしてその速度が“何に左右されるのか”を理解しなければ、環境負荷の削減につながる適切な選択はできません。

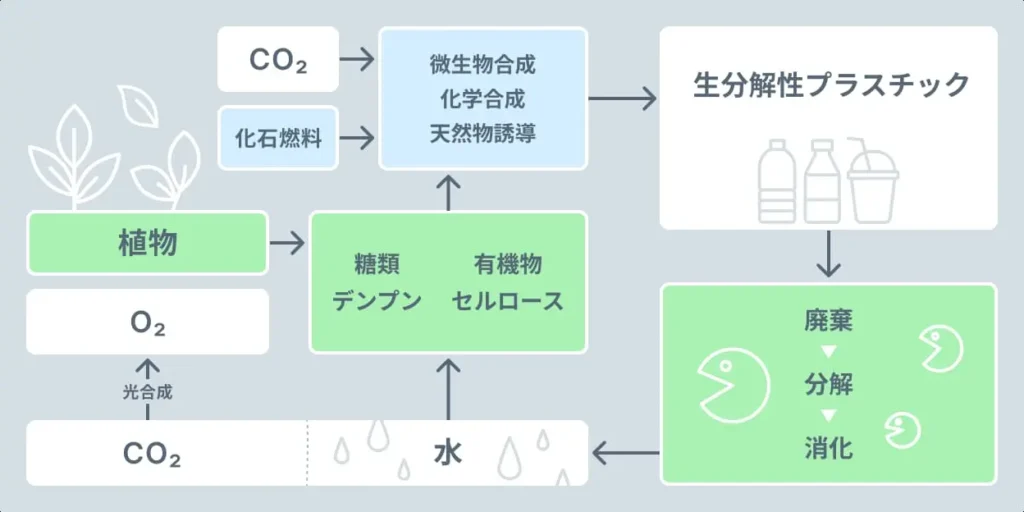

生分解は、まず高分子を細かく切断する「酵素分解」、次に微生物がそれを取り込みCO₂とH₂Oまで代謝するという二段階で進んでいきます。

この“最終生成物”まで到達して初めて、科学的な意味での生分解が成立します。

見た目がボロボロになっても、微小な粒子が環境に残れば「分解した」とは言えません。

生分解性に対する誤解が生まれやすいのは、こうしたプロセスの可視性が低いからこそです。

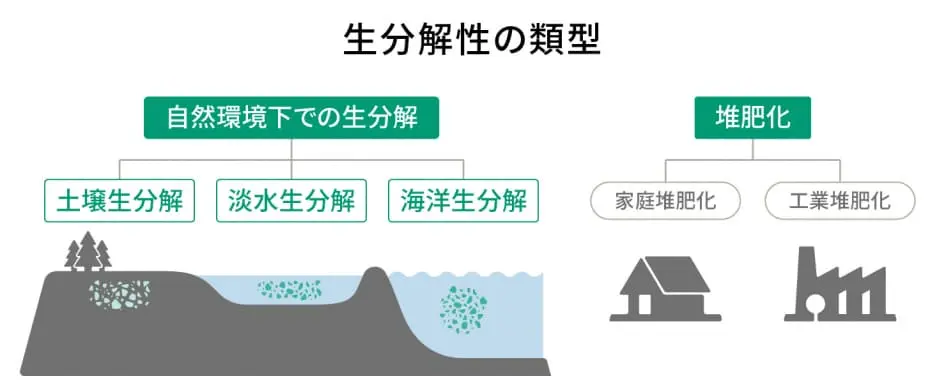

さらに、生分解性の評価にはISOやASTMといった国際規格が欠かせません。どの環境で、どれほどの時間で、どこまで鉱化(CO₂化)するのか──判定基準は明確であり、環境条件が変われば結果も大きく変わります。

生分解しやすい場所と、ほとんど反応が起きない場所が存在するため、期待される効果を発揮するには“使いどころ”の見極めが必要です。

本記事では、生分解性の科学的定義から国際基準、素材ごとの特性、環境評価、そして未来の技術動向までを体系的に整理し、生分解性を誤解なく使いこなすための視点を解説します。

生分解性とは何か ― 科学的定義・読み方・国際規格から理解する基礎

生分解性という言葉は広く使われていますが、その意味が正確に理解されているとは限りません。

一般には「自然に分解されるもの」というイメージが先行しがちですが、科学的な生分解性はもっと厳密な条件をもつ概念です。

本章では、その読み方や国際的な定義、そして生分解性が現代社会でますます重要になっている理由を、基礎から整理していきます。

生分解性の正確な意味:微生物が“最終生成物”まで分解するとはどういうことか

生分解性(読み方:せいぶんかいせい、英語:biodegradability)とは、微生物が素材を「最終生成物」まで分解できる性質を指します。

最終生成物とは、二酸化炭素(CO₂)、水(H₂O)、そして環境中で自然循環に戻る非毒性の物質のことです。

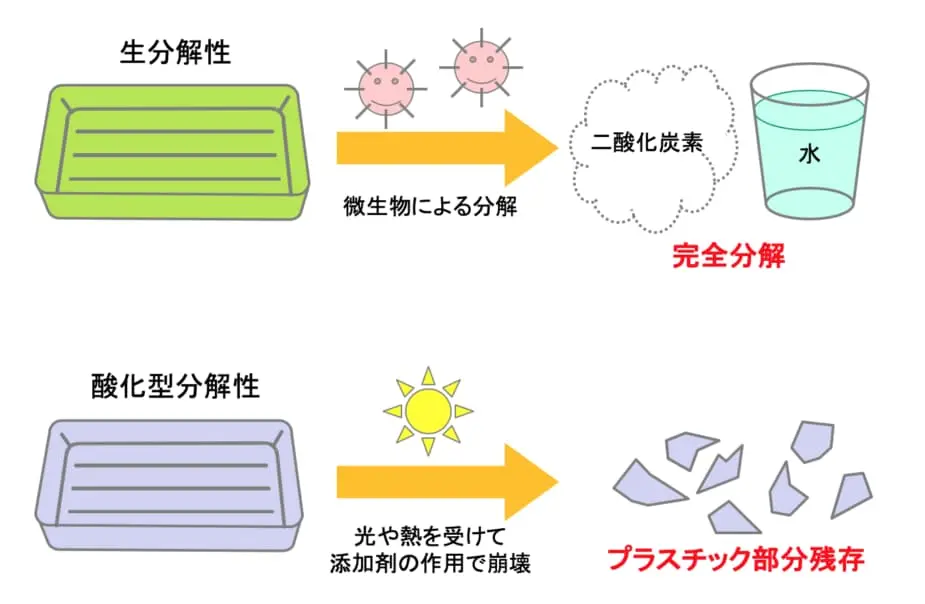

添付資料でも示されているとおり、生分解は大きく二つの段階に分かれています。

- 酵素分解(加水分解)

微生物が表面に酵素を分泌し、高分子を水に溶けるオリゴマーやモノマーへ分解する段階。

これは生分解全体の“律速段階”であり、ここが進まない限り分解は始まりません。 - 微生物代謝

低分子化した物質を微生物が取り込み、代謝によってCO₂とH₂Oに変換する段階。

つまり、「表面がボロボロになる」「細かく砕ける」だけでは生分解とは言えず、“CO₂とH₂Oにまで完全に分解されること”が科学的な生分解の条件です。

この定義を押さえておくことで、巷にある「自然に分解します」「土に還ります」といった曖昧な表現を正しく見極められるようになります。

生分解は見た目では判断できず、化学的なプロセスでこそ評価されるべき性質だからです。

▼出典:一般社団法人 日本バイオプラスチック協会 生分解性プラスチック入門

Biodegradable の国際定義:ISO・ASTM・産業堆肥化の基準

生分解性の評価は国際規格で細かく定義されています。代表的なのが ISO 14855 / ISO 17088、そして ASTM D6400 などです。

これらは「どの環境で」「どの程度の期間で」「どれだけCO₂として転換されるか」という指標を用いて、生分解性を定量的に判定します。

国際規格のポイントは次の3つです:

- “どの環境で分解したか”が最重要

土壌か、海水か、産業堆肥化施設かによって要求される条件が異なる。 - 規定期間内の分解率(CO₂発生量)で評価

単なる崩壊ではなく、代謝による鉱化(mineralization)が前提。 - 産業堆肥化は高温(50~60℃)が前提

家庭環境と異なるため、“コンポスト可能=自然界で同様に分解する”わけではない。

また、欧州では “OK compost INDUSTRIAL” のような第三者認証も普及し、素材が規格基準を満たすことを客観的に証明する仕組みが整えられています。

これらの制度は、企業が「生分解性」と表示する際の信頼性を担保する重要な要素です。

国際基準が存在する理由は、“生分解性”という言葉が誤用されやすいためです。

自然環境は不均一で、温度・水分・微生物密度などが大きく変わるため、実際には「思ったほど早く分解しない」ケースも多くあります。

誤解を避けるためにも、規格に基づいた客観的な評価は欠かせません。

▼出典:エム・エーライフマテリアルズ株式会社 生分解性プラスチックの国際認証「OK compost INDUSTRIAL」を取得しました。

生分解性が求められる社会背景:廃棄物問題・規制強化・企業の脱炭素要求

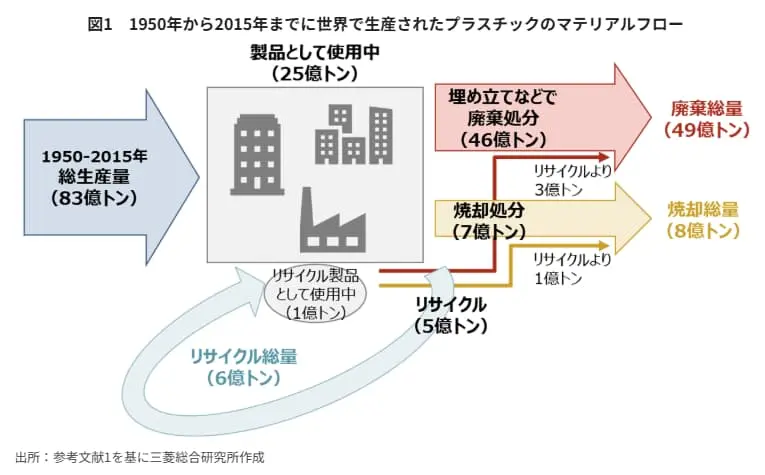

生分解性への注目は科学だけの問題ではなく、社会課題と政策の変化に強く結びついています。

まず、世界的に使い捨てプラスチック廃棄物が深刻化し、特に海洋汚染やマイクロプラスチック問題が国境を越える環境リスクとして扱われるようになりました。

これに対応する形で、欧州やアジアを中心に強力な規制が次々に施行されています。

- EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)によるコンポスタブル義務化の拡大、

- 香港や英国での使い捨てプラスチック規制、

- 企業のサステナビリティ目標に基づく“脱プラ要求の加速”

などが挙げられています。

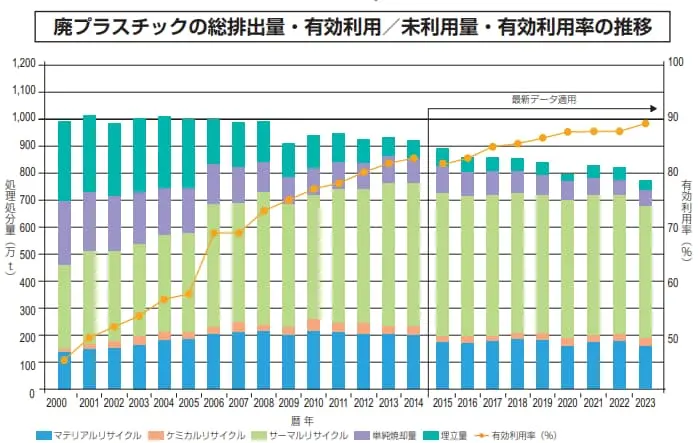

さらに、生分解性ポリマー市場そのものも急成長段階に入っており、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)20.85%という非常に高い伸びが予測されています。

これは単なる環境トレンドではなく、規制と市場需要が相互に作用しながら、素材産業全体が構造転換しつつあることを意味します。

つまり、生分解性が求められる背景には

- 環境リスクの顕在化

- 国際規制の強化

- 企業の脱炭素・循環型素材への移行

という三つの必然的な流れがあります。

▼出典:2023年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況

生分解のメカニズム ― 微生物・酵素・環境条件がつくる分解のプロセス

生分解が進むかどうかは、素材そのものの性質だけでなく、微生物の働きや周囲の環境条件が複雑に絡み合うことで決まります。

目に見えないレベルで起きている反応を理解すると、「なぜ同じ素材でも分解する場所としない場所があるのか」がはっきりと見えてきます。

酵素分解 → 微生物代謝という二段階プロセス

生分解は、大きく二つの段階を経て進みます。

最初の段階は 酵素分解。

微生物が分泌する酵素が高分子を切断し、オリゴマーやモノマーと呼ばれる小さな分子へと変えていくプロセスです。

この段階がスムーズに進むかどうかが、生分解全体の速度を左右します。

専門的には“律速段階”と呼ばれ、最初の分解反応が遅い素材ほど、環境中での分解も長期間かかります。

酵素分解が終わると、次は 微生物代謝 の段階に移ります。

低分子化した物質が微生物に取り込まれ、代謝反応によって二酸化炭素や水へと変換されていきます。

この最終段階まで到達して初めて、“完全に分解された”と言えます。

表面が崩れるだけでは生分解とは呼べず、あくまで最終生成物まで到達することが本来の生分解の姿です。

▼出典:ECOsyou 生分解性プラスチック(biodegradable plastic)~分解機構編~

温度・湿度・酸素・海水・土壌…環境条件で劇的に変わる分解速度

同じ素材でも、場所が変わると生分解速度が大きく変わるのは、微生物が活動する条件が大きく異なるためです。

例えば、微生物が最も活発に働くのは温暖で湿度のある環境で、これが産業堆肥化施設のような高温条件下では分解が早く進む理由です。

逆に、低温・乾燥状態では微生物の活動が落ち込み、反応がほとんど進まない場合もあります。

土壌と海水でも違いがあります。

土壌は多様な微生物が存在するのに対し、海水は微生物密度が低く温度も安定しないため、分解速度が一般的に遅くなります。

さらに、酸素の有無も重要です。好気性微生物が働く環境では反応が進みやすい一方で、酸素が欠乏した環境では分解プロセスが大幅に遅れることがあります。

このように、生分解性は「素材が持つ分解能力」だけでなく、「微生物が活性化できる環境が整っているか」に強く依存しています。

そのため、自然環境ではすぐに分解するとは限らず、環境条件の違いによって結果が大きく変わる点を理解しておくことが重要です。

▼出典:国立大学法人 群馬大学 生分解性プラスチックを分解する微生物をしらべる

分解速度の測定方法:ISO/JIS、産業堆肥化での実証環境

生分解性を評価する際には、実験環境を標準化したうえで分解速度を測定します。

国際的にはISOやASTMの規格が広く用いられ、一定期間内にどれだけCO2に変換されたかを基準に評価します。

これは“見た目の劣化”ではなく、化学的な完全分解を数値として捉えるための仕組みです。

また、産業堆肥化施設では、50〜60℃の高温・適度な湿度・豊富な微生物といった理想的な条件が揃っているため、分解が進みやすく設定されています。

こうした標準環境での試験結果は、素材の潜在的な生分解能力を正確に可視化するのに役立ちます。

ただし、規格で示される生分解の速度はあくまで“最適条件での性能”であり、自然環境で同じ速度が再現されるとは限りません。

生分解性を理解するには、素材の特性だけでなく、実環境とのギャップを踏まえて評価する視点が欠かせません。

▼出典:NISSHA 「堆肥化可能」とは?生分解性との違い・重要性・課題を解説

生分解性素材の種類と特性 ― 天然高分子から高機能ポリマーまで

生分解性と一口に言っても、その中にはさまざまな素材が存在し、それぞれが異なる特性と分解条件を持っています。

自然由来の高分子から、精密に設計されたバイオポリマーまで、生分解性素材の幅は広く、分解のしやすさも一律ではありません。

この章では、主要な素材を軸に生分解性のバリエーションを整理し、“どのような構造が分解を生み出すのか”という本質に迫ります。

代表的な生分解性素材:PLA・PHA・セルロース・でんぷん系など

生分解性素材の中でも、特に利用が広がっているのが PLA(ポリ乳酸) と PHA(ポリヒドロキシアルカノエート) です。

どちらも微生物がつくり出す高分子をベースとしており、分解のルートが明確である点が特徴です。

PLAは植物由来糖を発酵させて得る乳酸を原料とする素材で、環境中でマイクロプラスチック化しにくいという特性が報告されています。

太陽光や海水にさらされた条件下でも従来素材より微細化しにくい点は、環境負荷低減の観点で注目されています。

一方、PHAは微生物が体内に蓄積する生体由来ポリマーで、構造に応じて柔軟性や耐熱性が変化します。

PHAは自然界の微生物が比較的分解しやすく、海洋環境などでも分解が期待できる素材として研究が加速しています。

これらのバイオポリマーに加えて、古くから自然界に存在する セルロース や でんぷん系素材 も重要なカテゴリです。セルロースは植物細胞壁を構成する高分子で、微生物が分解できる構造を持つことから、紙や繊維として既に広く使われています。

でんぷん系の素材は、水や酵素による分解が早い一方で、耐水性や強度に課題が残り、他素材との複合化が進められています。

これらの素材は、「生分解できる分子構造」を持つ点で共通しており、分解のしやすさは結合の種類、結晶化の度合い、分子鎖の長さなど、化学構造によって左右されます。

▼出典:ハイケム Sustainable Plastics サステナブルプラスチック

石油由来でも生分解する素材がある:由来≠分解性の誤解

生分解性という言葉は「自然由来」「植物由来」と結びつけられがちですが、原料が植物か石油かは、生分解性の有無とは直接関係がありません。

重要なのは 素材の分子構造が微生物の酵素で切断できるかどうか です。

例えば、石油由来であっても、加水分解しやすいエステル結合を多く含むポリマーであれば、生分解が可能です。

一方、植物由来であっても、結晶性が高く酵素が侵入しにくい構造であれば、生分解までに非常に長い時間がかかります。

この点は、一般消費者だけでなく企業担当者でもしばしば誤解されるポイントです。

「バイオマス=生分解性」「石油由来=分解しない」という単純な区分は成り立たず、本来は分子レベルでの理解が必要になります。

生分解性を判断する際には、

- 分子構造

- 酵素の作用点

- 結晶性

- 添加剤やブレンド材の影響

といった要素を総合的に見ることが重要で、素材の“出自”よりも“構造”こそが分解の本質を決めています。

▼出典:Nature3D PLAの生分解性プラスチックとしての誤解

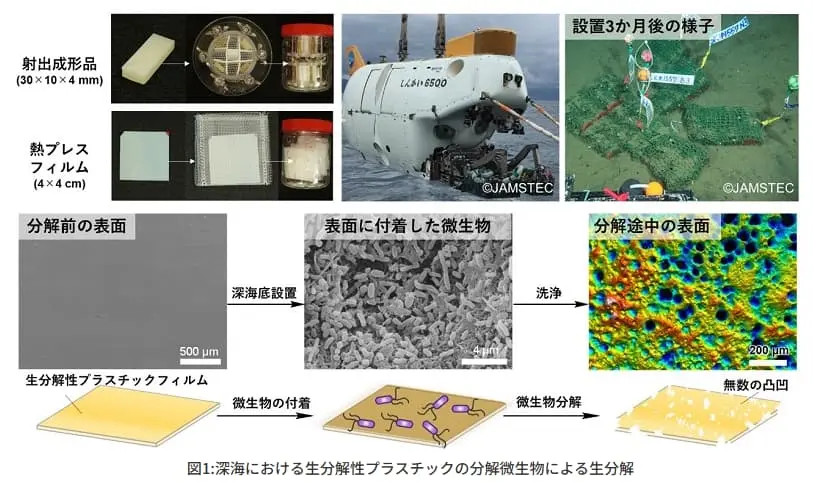

最新の素材研究:海洋分解型・酵素触媒型・次世代高分子

生分解性素材の研究は、近年急速に高度化しています。

特に活発なのは 海洋分解型ポリマー と 酵素触媒型の分解制御技術、そして 新規高分子の設計研究 です。

海洋分解型素材の研究では、海水中の低温環境でも微生物が反応できる分子構造を設計するアプローチが取られています。

これにより、海洋汚染対策としての生分解性素材の実用的価値が高まりつつあります。

また、酵素工学の進展により、素材そのものの分解経路を外部から制御する技術が登場しています。

特定の酵素を散布することで、素材の分解速度を必要なタイミングで加速させる方法で、従来の“環境任せの分解”という考え方から一歩踏み出した発想です。

これは素材研究というよりも分解プロセスを拡張する技術で、生分解性の概念をより柔軟に活用できる可能性を広げています。

さらに、化学構造そのものを分解しやすく設計した 次世代ポリマー の研究も進んでおり、微生物との反応性を高める結合配置、分子鎖の長さ制御、内部構造の改良など、多方面からアプローチが行われています。

これらの研究は、生分解性を「自然に任せる素材」から「積極的に制御できる素材」へと進化させる鍵になると考えられています。

▼出典:NEDO WM 生分解のタイミングやスピードをコントロールする海洋生分解性プラスチックの開発

生分解性は本当に環境に良いのか ― LCAが示す利点と限界

生分解性素材は「環境に優しい」というイメージとともに語られることが多いですが、その効果は素材の種類や使用環境、廃棄プロセスによって大きく変わります。

環境評価(LCA)では、どこで利点が生まれ、どこに限界があるのかを立体的に把握することが重要です。

ここでは、生分解性がもたらす環境メリットと、その裏側にある注意点を科学的に整理していきます。

環境負荷低減に寄与するポイント:CO₂吸収・堆肥化・マイクロプラ減少

生分解性素材の利点としてまず挙げられるのが、CO₂排出量の抑制です。

植物由来の素材は成長過程で二酸化炭素を吸収しており、その炭素を原料として用いることで、製造から廃棄までの過程で排出されるCO₂を相殺しやすくなります。

これが「カーボンニュートラル」に近い状態を生み、従来の石油由来プラスチックより温室効果ガス排出を抑制できる理由のひとつです。

また、生分解性素材には 堆肥化できる という特徴を持つものもあります。適切な条件で堆肥化プロセスに組み込めば、廃棄物として扱われず、土壌改良材として再資源化されます。

廃棄物の埋立量を減らし、農業や園芸分野で循環利用を促せる点は大きな環境価値と言えます。

さらに、生分解性素材の中には、マイクロプラスチックを発生させにくい特徴を持つものもあります。

例えば、ポリ乳酸(PLA)は海水や紫外線下で微細化しにくく、一般的なプラスチックと比べて海洋環境での微粒子発生が大幅に少ないことが報告されています。

生態系への影響が懸念される現在、この性質は環境負荷低減に向けた大きなメリットです。

自然環境では分解しない場合もある:条件依存性・不適切な廃棄の問題

一方で、生分解性素材には“どんな場所でも分解する”という誤解がつきまといます。

実際には、生分解は環境条件が整わないと進行しません。温度、湿度、微生物の種類と量、酸素の有無など、非常に多くの因子に依存します。

たとえば、産業堆肥化施設のような高温・高湿・微生物が豊富な環境では分解が進みやすい一方、自然の土壌や海洋では温度が低く微生物密度も低いため、分解がほとんど進まない場合もあります。

特に海洋環境は生分解に適した条件が揃いにくく、実際には「海に流れれば自然に消える」というイメージとは大きく異なる結果になる可能性があります。

さらに、不適切な廃棄によってかえって環境負荷が高まるケースもあります。

生分解性と表示されている素材を一般のリサイクルルートに混ぜてしまうと、工程全体の品質に悪影響を与えることもあるため、「生分解」と書かれているからといってどこでも排出できるわけではありません。

生分解性はあくまで 条件が整ったときに機能する性質 であり、自然環境で確実に分解する保証ではありません。

この点を理解しておかないと、結果的に環境対策としての意味が薄れてしまう恐れがあります。

▼出典:東京大学大学院農学生命科学研究科·農学部 生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証 ――プラスチック海洋汚染問題の解決に光明――

生分解性の“正しい使いどころ”:リサイクル・焼却との関係

生分解性素材が効果を発揮するのは「生分解性であることが合理的に役立つ場面」です。

すべての用途で生分解性が優れているわけではなく、むしろ適材適所で使い分けることが重要です。

たとえば、リサイクルが確立している素材や用途では、リサイクルルートの方が環境負荷が低いことが多くあります。生分解性だからという理由だけでリサイクル可能な製品を生分解性に置き換えると、既存の資源循環の仕組みを損ねてしまう可能性もあります。

また、焼却が最も効率的で環境負荷が少ないケースも存在します。

特に日本のように焼却インフラが整った地域では、熱回収が可能であり、堆肥化よりもCO₂排出が少なくなる場合もあります。

逆に、生分解性が本領を発揮するのは

- 堆肥化が前提となる用途

- 回収が困難な場合

- 微細化が環境負荷を生む製品分野

など、“生分解であることに意味がある場面”です。

生分解性素材は、リサイクルや焼却と競合するのではなく、循環型社会の中で選択肢を増やす技術 として位置づけることが重要です。

適切な場所で適切に使うほど、環境価値は最大化されていきます。

▼出典:三菱総合研究所 生分解性プラスチックの課題と将来展望

まとめ ― 生分解性を“誤解なく使いこなす”ための科学的視点

生分解性は、単に「自然に戻る素材」を選ぶという話ではありません。

微生物が働く仕組み、温度や湿度といった環境条件、そして素材の分子構造がどのように反応するのか––その全体像を理解して初めて、環境負荷を本質的に下げる選択ができます。

生分解性とは、自然が持つ分解能力をどの条件で最大化できるかを見極める科学的な概念であり、万能の解決策ではないという点が重要です。

これからの技術革新は、素材開発・酵素工学・インフラ整備という三つの領域が同時に進むことで大きく前進します。

分解速度を制御できる酵素技術や海洋分解型ポリマーの研究が進む一方で、堆肥化施設や回収スキームといった社会基盤が整わなければ、そのポテンシャルを最大限に発揮することはできません。

生分解性は“自然に任せる素材”から、“分解をデザインする素材”へと変化しつつあります。

そして、生分解性を循環型社会に組み込むには、制度・市場・技術の三方向からの整合が欠かせません。

どの製品を堆肥化に回し、どれをリサイクルに残し、どれを焼却で処理するのが最適か──その判断基準を社会全体で共有することで、環境価値が本当に高まる使い方が可能になります。

生分解性は“流行”ではなく、素材産業と環境政策が共進化していく中で、未来の選択肢を広げる重要なピースなのです。