生分解性プラスチック市場の現在地──主要企業・活用事例・素材別トレンドを俯瞰する

世界中でプラスチック廃棄量が増え、海洋流出やマイクロプラスチック問題が深刻化するなか、生分解性プラスチックは環境負荷を減らす新しい選択肢として注目されています。

しかし、この素材は「自然に消える魔法のプラスチック」ではありません。

分解はあくまで温度・湿度・微生物などの環境条件に依存する化学・生物学的プロセスであり、その理解を誤れば、期待倒れや制度的混乱につながります。

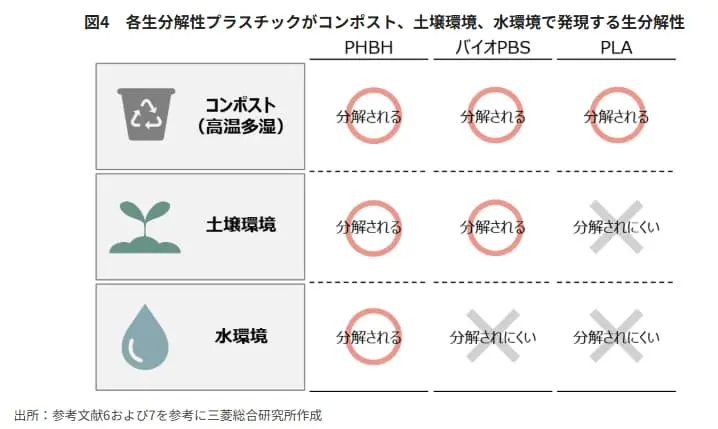

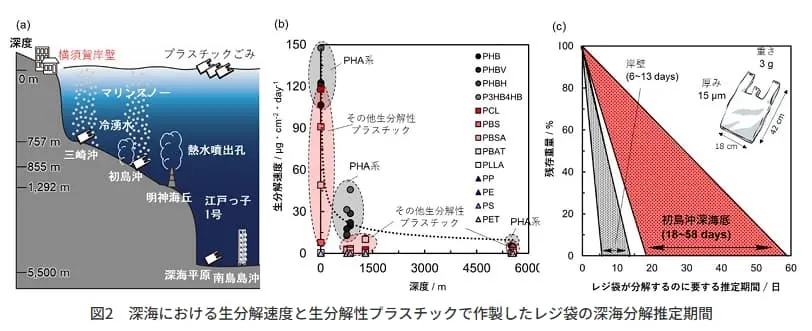

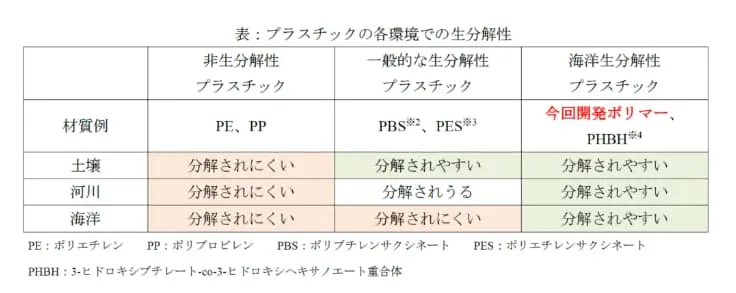

近年の研究、とくに2024年の深海分解実証では、素材ごとの環境適合性が明確に示されました。PLAのように普及している素材でも深海ではまったく分解しない一方で、PHAは最大5,552mの深海でも分解することが確認されています。

生分解性を語るうえで、今や「分解する・しない」ではなく、どの環境で、どの速度で、どれだけ確実に分解するかが本質的な問いになっています。

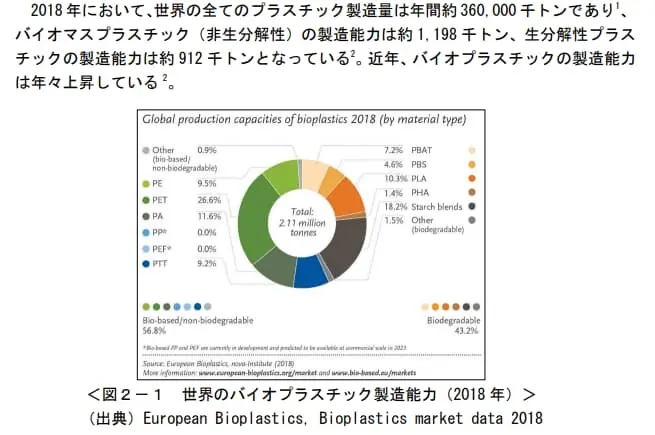

市場は急成長しており、包装・農業・医療・繊維など短期間で廃棄されやすい領域を中心に用途が拡大しています。

一方で、供給能力の不足、発酵設備の制約、原料バイオマスの調達、そして深海分解性を含む新たな標準化の遅れなど、普及には複数の壁が残っています。

だからこそ企業には、LCA評価、用途・設計、政策動向を踏まえた“適材適所の素材選択”が求められます。

生分解性プラスチックは万能ではありませんが、科学的根拠を理解し、正しい場面で活用すれば、次の10年の環境対策を大きく前進させる強力な選択肢になります。

なぜいま生分解性プラスチックが注目されるのか

世界的にプラスチックの廃棄量が増加し、海洋への流出やマイクロプラスチック問題が深刻化するなか、生分解性プラスチック(Biodegradable Plastics:BDP) は「新しい環境素材」として急速に注目を集めています。

しかし、その実像は「自然に消える魔法の素材」ではありません。

分解の仕組みはあくまで “環境条件に依存する化学・生物学的プロセス” であり、誤解されたまま期待が膨らむと、導入の失敗や制度的混乱を招きかねません。

ここでは、基礎概念から環境背景、そして普及を阻む課題までを整理し、生分解性プラスチック市場の現在地を俯瞰します。

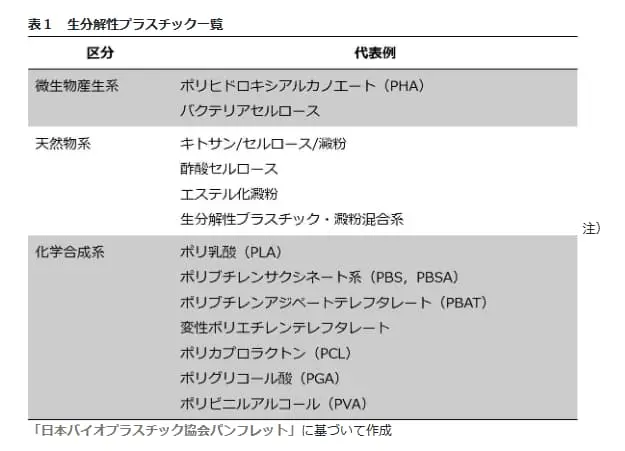

生分解性プラスチックの定義・分類と従来材との違い

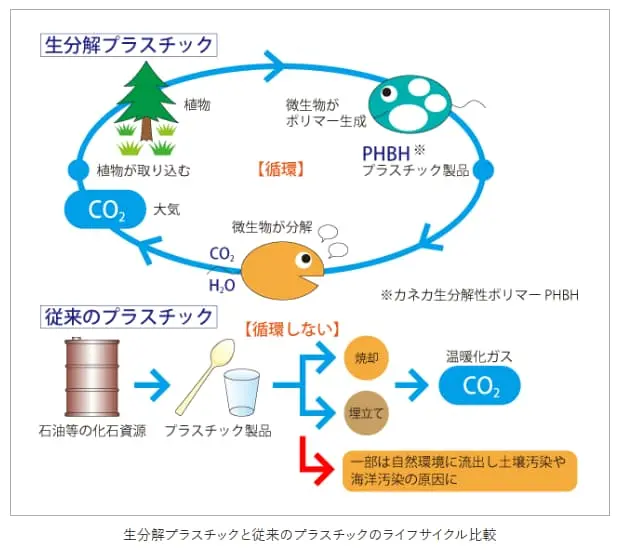

生分解性プラスチックとは、特定の環境条件(例:コンポスト、土壌、海洋など)で、微生物の働きによって最終的に水・二酸化炭素(またはメタン)・バイオマスへと分解されるプラスチック のことを指します。

重要なのは、この分解が “環境を選ぶ条件付きの性質” である点です。

すべての環境で分解が起こるわけではなく、温度・湿度・微生物の種類・酵素の有無が分解可否と速度を大きく左右します。

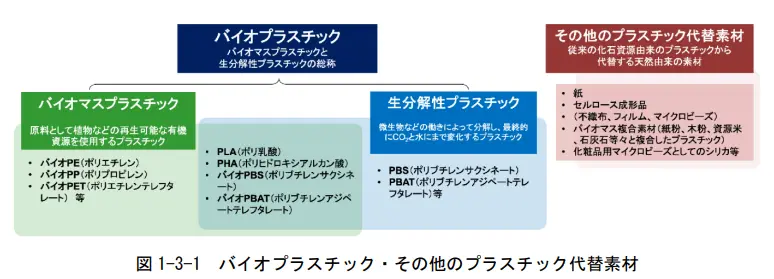

また、生分解性プラスチックは「バイオマスプラスチック」と混同されがちですが、この2つはまったく別の分類です。

- バイオマスプラスチック:原料が植物などのバイオマス

- 生分解性プラスチック:環境中で分解する性質

- “バイオマス × 生分解”が両立する素材もあれば、どちらか一方だけの素材もある

例えば、PLA(ポリ乳酸)はバイオマス由来で生分解性も持ちますが、深海のような低温環境ではほとんど分解しないことが研究で確認されています。

逆に、石油由来でありながら生分解性を持つ素材も存在します。

このように 原料と分解性は別軸の概念 であり、用途選択や環境評価において最初に理解すべきポイントとなります。

▼出典:環境省 令和 4 年度プラスチックの資源循環に係る環境配慮設計等の調査検討業務報告書

環境背景:海洋汚染・廃プラ問題とLCA視点で見た利点と限界

生分解性プラスチックが注目される背景には、海洋汚染とマイクロプラスチック問題の深刻化 があります。

海に流出したプラスチックの多くは最終的に深海へ沈降するため、素材が深海でどう振る舞うかは環境保全の中心的論点となっています。

2024年の研究(東京大学・JAMSTECなど)では、深海(最大5,552m)での分解挙動が初めて科学的に検証されました。

その結果、

- PHA系素材や多糖類エステル誘導体は深海でも微生物により分解される

- PLAは水深757〜5,552mのすべての深海で“まったく分解しない”ことが判明

という決定的な差が明らかになりました。

さらに、生分解性プラスチックの環境適合性を評価する際には LCA(ライフサイクルアセスメント) の視点が欠かせません。

- 原料調達(バイオマス栽培の土地利用・水消費)

- 製造時のエネルギー消費

- 廃棄・処理プロセス(コンポスト・分別)

- リサイクルへの混入による品質低下リスク

これらを総合的に評価しなければ、環境負荷が真に低いとは言えません。

生分解性という「出口の良さ」だけで判断すると、原料由来の負荷や回収インフラ不足が見落とされ、逆に環境負荷が増える可能性もあります。

▼出典:化学技術振興機構 多用途の生分解プラスチックの実用化に目途

普及を阻む誤解と制度課題

生分解性プラスチックは社会的な関心が高い一方で、普及には複数の「壁」が存在します。

① “自然に消えるプラスチック”という誤解

実際は、環境条件が整わなければ分解はほぼ進みません。

PLAが深海で分解しないことが示したように、用途環境と素材特性が一致しなければ環境価値は発揮されません。

② リサイクルシステムとの競合

生分解性プラスチックが従来のプラスチック回収ラインに混入すると、リサイクル品の品質劣化を招く可能性があります。

このため、BDP専用の分別・処理インフラの整備 が欠かせません。

③ コンポスト施設や処理インフラの不足

欧米に比べ、日本では工業用コンポスト施設が少なく、分解条件に適した処理ができない地域が多く存在します。

④ 科学的知見のアップデートに制度が追いついていない

深海分解の科学的証明は2024年に出たばかりであり、「深海でも分解する素材」と「深海では分解しない素材」を区別する制度設計はこれから進む段階です。

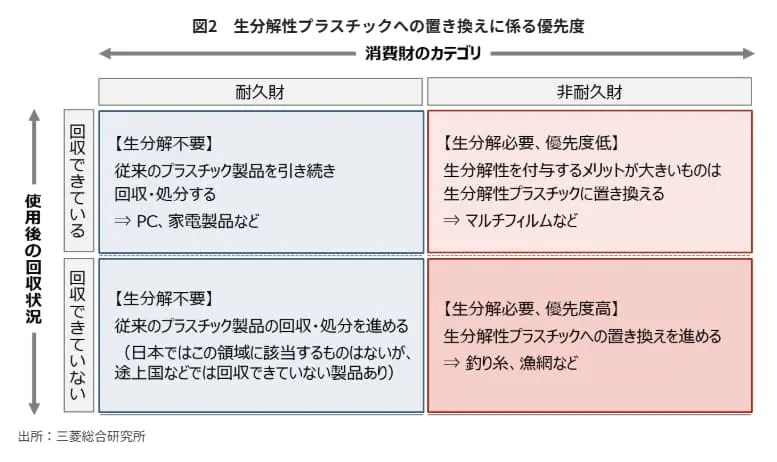

▼出典:三菱総合研究所 生分解性プラスチックの課題と将来展望

素材から見た生分解性プラスチック──PLA・PBS・PHAの特徴

生分解性プラスチック市場を理解するうえで、素材ごとの特性の違い を正しく把握することは欠かせません。

とくに2024年の深海分解実証により、「どの素材が、どの環境で、どの程度分解するのか」という科学的根拠が明確化し、素材選択はこれまで以上に戦略的なものになりつつあります。

ここでは、主要ポリマーの特徴、分解メカニズム、そして深海分解の知見が示した重要な分岐点について整理します。

主要ポリマーの特徴:PLA・PBS・PBAT・PHAの整理

生分解性プラスチックには複数の種類がありますが、市場を牽引しているのは以下の4種類です。

それぞれの特性と用途適性には大きな違いがあります。

● PLA(ポリ乳酸)

- とうもろこしなどのバイオマス由来で、最も普及している生分解性樹脂

- 成形しやすく、食品容器・繊維・3Dプリンタなど幅広く使用

- 課題:分解には高温(約50℃以上)が必要で、深海や低温環境ではほぼ分解が進まない

つまり、「バイオマス × 生分解性」という点では魅力的ですが、自然環境で万能に分解するタイプではない という明確な制約があります。

● PBS(ポリブチレンサクシネート)

- 生分解性を持つ脂肪族ポリエステル

- 柔軟性があり、農業用フィルムや包装材に利用

- 土壌では比較的分解しやすいが、分解速度は環境条件に強く依存

● PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)

- 軟質で柔らかく、レジ袋・ストレッチフィルムなどに採用

- 他素材とブレンドされることが多く、性能調整の役割を担う

- 生分解性は持つものの、環境によって分解進行が大きく変わる

● PHA(ポリヒドロキシアルカノエート)

- 微生物が自然界で生合成する“天然系ポリエステル”

- 土壌・河川・浅海に加え、深海でも分解することが世界で初めて実証

- 生分解性プラスチックのなかでも“環境適合性が最も高い素材群”

2024年の深海実証は、PHAの評価を一段引き上げました。

「海洋流出リスクのある製品に最適な素材は何か?」という議論において、PHAは今後中心的な位置を占めていく可能性があります。

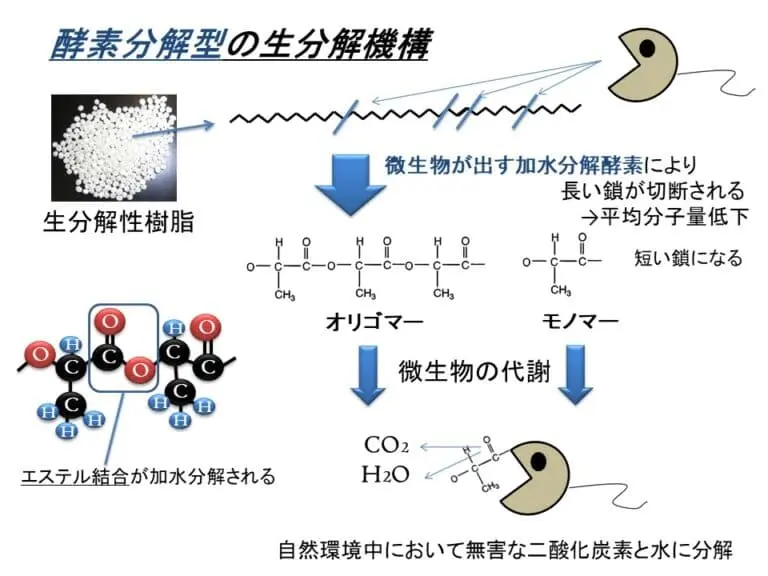

分解プロセスの科学:酵素・微生物・環境条件で決まる速度

生分解性プラスチックが“分解する”とは、ただ自然に崩壊することではありません。実際には以下の2段階を経て進行します。

① 非生物的な分子レベルの分解(加水分解など)

温度・湿度・pH といった環境因子がポリマー鎖を切断し、微生物が代謝可能なサイズへ変化させます。

② 微生物による酵素分解・同化

細菌や真菌が外部に分解酵素を分泌し、小さくなった高分子を取り込み、最終的に

水+二酸化炭素(またはメタン)+バイオマス

へと変換します。

このプロセスが成立するかどうかは、次の条件に大きく左右されます。

- 温度:高いほど酵素活性も高まり分解が進む

- 微生物叢:対象プラスチックを分解する酵素を持つ微生物の有無

- 酸素・pH・湿度:生分解環境の維持に影響

- 水圧・水温:深海では分解速度が極端に落ちる(ただし一部素材は分解する)

つまり、生分解性は“素材自体の性質”と“環境側の条件”の両方が揃って初めて発揮されます。

PLAのように、素材は生分解性を持っていても深海や低温下で分解しないケースがあるのはこのためです。

▼出典:ECOsyou 生分解性プラスチック(biodegradable plastic)~分解機構編~

2024年の深海分解実証が示した材料選択の分岐点

2024年、深海(最大5,552m)での生分解性が初めて科学的に検証され、素材ごとの“本当の環境適合性”が明確になりました。

● 分解が確認された素材

- PHA

- 多糖類エステル誘導体

これらの素材は深海でも微生物が付着し、酵素分解が進むことが実証されました。

● 分解しなかった素材

- PLA(ポリ乳酸)

PLAは浅海では条件次第で分解する場合がありますが、深海研究では水深757〜5,552mのすべてで“まったく分解しない” という結果が得られています。

● この研究が意味するもの

- 「海洋分解性=浅海での評価では不十分」という新基準が必要になる

- 深海まで到達する可能性のある製品では、素材選択の判断基準が変わる

- PHA系素材は海洋用途における“最有力候補”になる

この実証により、生分解性プラスチックの評価軸は

「分解する/しない」 から

「どの環境で、どの速度で、どれだけ確実に分解するか」

へとシフトしました。

今後は「深海分解性」や「極限環境分解性」といった、新しい認証規格が策定される可能性も高まっています。

▼出典:東京大学大学院農学生命科学研究科·農学部 生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証 ――プラスチック海洋汚染問題の解決に光明――

どこで使われているのか──包装・農業・医療・産業用途に見る拡大市場

生分解性プラスチックの市場は、規制強化・脱プラスチックの潮流・企業のサステナビリティ戦略が重なり、ここ数年で急激に拡大しています。

特に包装、農業、医療、繊維など、「短期間で使われ、廃棄されやすい領域」を中心に導入が進み、素材別の選択もより戦略的になってきました。

この章では、成長が著しい包装分野を起点に、用途別の採用状況、そして社会的受容の変化を整理していきます。

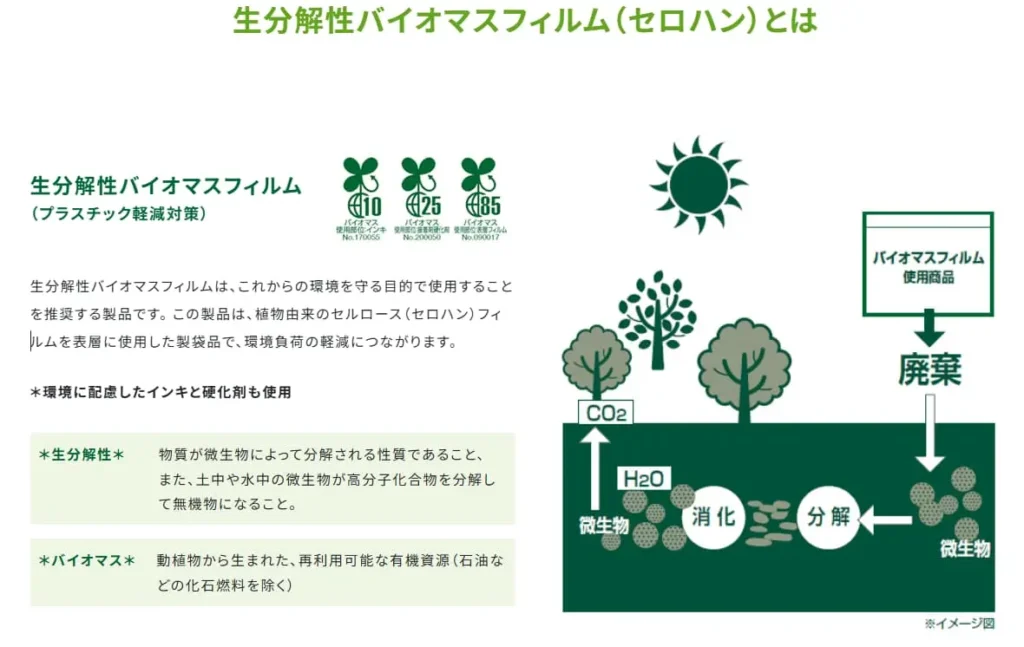

急成長する包装市場:2025年→2030年で市場規模2.5倍以上

もっとも急速に拡大している分野が「包装」です。

生分解性プラスチック包装の世界市場は、2025年に約30億ドル規模に達し、その後も 年平均成長率(CAGR)20.67% という極めて高い伸びが予測されています。

2030年にはおよそ 77億ドル規模 へと拡大する見込みで、わずか5年で市場が2.5倍以上に成長する計算になります。

成長を後押ししている要因には次のようなものがあります。

- 消費者の「環境配慮パッケージ」への需要拡大

- 企業が求められるESG対応・脱炭素戦略

- 使い捨てプラスチックに対する国際的規制の強化

- 大手パッケージング企業の参入(Amcorなど)

大量消費される包装分野は、環境負荷削減のインパクトが大きいため、生分解性プラスチックの導入が最も進みやすい領域と言えます。

▼出典:株式会社シンコーパッケージ 生分解性バイオマスフィルム(セロハン)とは

食品包装・農業資材・医療・繊維など用途別の需要動向

包装を中心に、生分解性素材はさまざまな産業で実用化されつつあります。

用途ごとにニーズの性質が異なり、素材選定も複雑化しています。

● 食品包装(最大の用途)

- フィルム、トレイ、カトラリーなどで利用

- 従来はPLAやPBATが主流

- 今後は海洋流出リスクを考慮したPHA系素材の需要が増加する可能性

とくにテイクアウト食品や屋外イベント用途など、「風で飛びやすい・流出リスクがある」シーンでは、深海環境でも分解する素材がより高く評価されます。

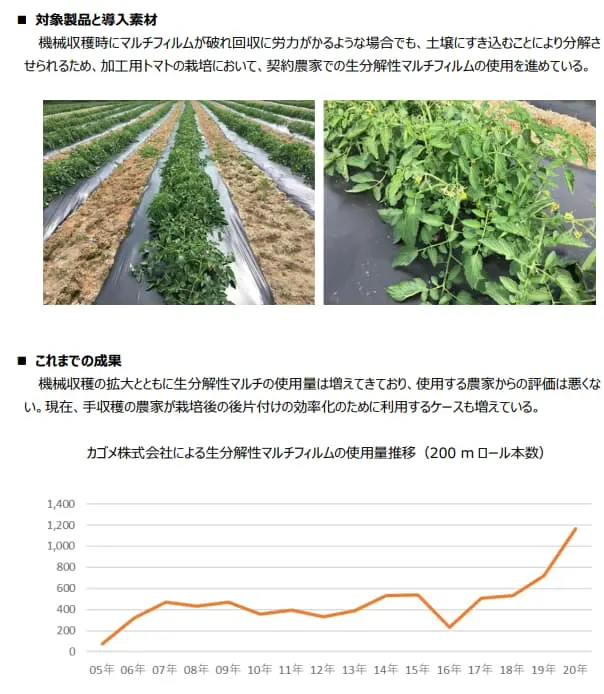

● 農業資材(次いで大きな成長分野)

- 農業用マルチフィルム、農業シートなど

- 回収されず土壌に残りがちなため、生分解性素材が導入しやすい

- PBS、PLA/PBATブレンドなど、土壌適合性の高い素材が採用される

農業では、回収作業の省力化 と 土壌残留リスクの低減 が明確なメリットとなります。

● 医療分野

- 生体吸収性縫合糸、インプラント、ドラッグデリバリー材料など

- 高い安全性と制御された分解性が求められる

- PHAやPLAは医療用途でも研究が進む

医療用では“環境”ではなく人体の代謝環境での分解性が鍵となり、高分子設計が最も高度化する領域です。

● 繊維・衛生用品

- 衛生用品、不織布、アパレル繊維

- 廃棄物が大量に発生するため、環境負荷削減の期待が大きい

多くの繊維は海洋流出しやすいため、将来的には深海でも分解する素材の需要が高まると予想されます。

● その他の産業用途

- 自動車内装材

- 物流資材

- 家庭用品

- 漁業用具(海洋流出の懸念が特に強い分野)

漁具など、海中での使用を前提とする製品は、深海分解の知見がダイレクトに素材選定に影響します。

社会的受容と企業導入による効果

生分解性プラスチックの市場成長は、「消費者の支持」「企業の導入」「規制の強化」という三つの力で支えられています。

しかしその一方で、理解不足や過度な期待によるギャップも顕在化しています。

● 消費者は“環境に良い素材”を求めているが、理解は十分ではない

「自然に勝手に分解する」という誤解は依然として強く、分解条件や素材別の違いが十分に認識されていません。

● 企業側は“用途と環境に合わせた最適選択”が求められる

- 浅海で分解する素材

- 深海でも分解する素材

- 土壌で分解する素材

- 工業用コンポストが必要な素材

素材によって分解環境がまったく異なるため、用途に応じた素材選定ができないと環境価値を発揮できません。

● 導入効果は大きいが、正しい運用が不可欠

企業が正しい素材選定を行えば、

- 海洋残留リスクの低減

- 廃棄物管理の改善

- ESG評価の向上

などの効果が期待できます。

逆に、素材選びを誤ると、

- リサイクルの品質低下

- 分解しない環境への流出

- コスト増のみ発生

といった逆効果も生まれます。

▼出典:三菱総合研究所 生分解性プラスチックの課題と将来展望

主要企業とR&D動向から読み解く“市場の本当の課題”──供給不足・性能限界・標準化の壁

生分解性プラスチック市場は需要が高まり続けている一方で、企業の開発競争・供給能力不足・性能面の限界、そして制度的な遅れといった“構造的な壁”が依然として存在します。

ここでは、主要企業の戦略と研究開発動向から、市場の本質的な課題を整理していきます。

国内外主要企業:カネカ・Amcor ほかグローバルプレイヤーの戦略

生分解性プラスチック市場が本格的な成長フェーズに入った背景には、大手企業の参入 が大きく関係しています。

● カネカ(日本)

- PHA系素材を中心に、生分解性プラスチックの開発をリード

- 海洋環境でも分解する素材の研究・製品開発を推進

- 差別化ポイントは、深海でも分解する“次世代型素材” の実装力

PHAは微生物発酵で生産される天然系ポリエステルで、深海分解の実証によって評価がさらに高まりました。

海洋流出リスクが高い用途では、PLAではなくPHAを選ぶ企業が増える可能性があります。

▼出典:カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®︎でなぜ世界が健康になるの?

● Amcor、Futamara Group など世界的包装メーカー

- 大規模な包装市場を背景に、生分解性プラへの本格参入を開始

- グローバル展開できる供給能力があり、市場の“マスマーケット化”を後押し

- フィルム、食品容器、カプセル包装など、多様な分野で応用を加速

包装大手の参入は、BDPが「ニッチな環境素材」から「一般消費材の実使用段階」へ移行したことを示しています。

● 今後の勢力図の鍵は“深海分解性”

従来は「土壌やコンポストで分解する素材」が主流でしたが、最新研究により深海分解性を持つ素材=環境負荷削減に最も寄与し得る素材 として位置づけが変わりつつあります。

企業の競争軸は、“価格・性能”から “環境適合性 × 用途最適化”へ移る可能性が高いと考えられます。

供給と需要のミスマッチ:原料・設備不足が価格を押し上げる

生分解性プラスチック市場は年20%を超える速度で拡大しているものの、供給体制は追いついていません。

● 原料となるバイオマスの供給不足

- 食糧との競合リスク

- 農地利用や水資源への負荷

- 大量調達が難しいことから価格が不安定

原料確保が持続可能であるためには、

「第二世代バイオマス(非食用の植物残渣など)」への移行が必須

とされています。

● 発酵設備・樹脂製造設備が慢性的に不足

特にPHAのような“発酵系素材”は、生産設備の構築に時間がかかり、投資規模も大きいという特徴があります。

そのため、

- 設備増強が追いつかない

- 供給量が限定される

- 価格が下がらず一般利用に広がりにくい

という悪循環が起きています。

● 供給不足は長期的リスクへ

需要が急増する中で供給能力が不足すると、企業側は以下の課題に直面します。

- 原料価格の高騰

- 長期契約の難化

- 安定供給に対する不安

- 新製品採用の遅れ

サステナビリティを重視する企業ほど導入を急ぎたい一方で、供給リスクが導入のボトルネックになっているのが現状です。

技術課題:耐熱・バリア性・分解速度の最適化

生分解性プラスチックは環境性能には優れるものの、性能面ではまだ「万能」ではありません。

特に食品包装など高度な要求がある分野では、技術課題が顕著です。

● 耐熱性の不足

PLAやPBSは高温に弱く、

- ホット充填

- 電子レンジ加熱

などが難しいケースも多いです。

● バリア性(酸素・水蒸気)の限界

食品包装では、酸化・乾燥・風味劣化を防ぐためのバリア性能が重要ですが、現状では従来プラスチックの方が性能は高い傾向にあります。

● “意図した環境で適切に分解する”ことが難しい

生分解性は素材と環境の組み合わせで決まるため、

- 環境によっては分解が遅すぎる

- 逆に用途によっては早すぎて品質に影響する

といったケースもあります。

こうした課題から、企業のR&Dは「分解できればいい」という段階を超え、

“指定環境での分解速度を制御する”

という高度な素材設計へと移行しています。

▼出典:日本触媒 NEDO事業で新規海洋生分解性プラスチックを開発~包装・農業用途向け高ガスバリア性の海洋生分解性素材~

まとめ

生分解性プラスチック市場は、単なる代替素材の拡大ではなく、素材の選択によって環境インパクトが大きく左右される時代に入っています。

2024年の深海分解実証で、PLAは深海で分解せず、PHAは分解するという科学的差異が明確になったことで、「どの用途にどの素材を使うべきか」という判断は、これまで以上に重要なテーマになりました。

海洋流出リスクのある包装・農業・漁業用途では、性能だけでなく 環境適合性そのものが“指名買い”の要因 になっていきます。

一方で市場拡大には、供給能力の不足、国際標準化の遅れ、処理インフラの未整備という課題が依然として残っています。

2030年に市場規模77億ドルへ成長するという予測を実現するには、原料バイオマスの確保、発酵設備の増強、深海分解性を含む新たな規格づくりが不可欠です

そして何より重要なのはLCA・用途設計・政策対応を総合した“持続可能な素材戦略”を企業が主体的に描くことです。

生分解性プラスチックは万能ではありませんが、科学的根拠に基づいて最適な場面で活用すれば、次の10年の環境対策を大きく前進させる力を持っています。