EUDR規制とは?最新動向、施行延期と簡素化ガイダンスのポイント解説

EUDR(EU森林破壊防止規則)は、EU市場に流通する製品が森林破壊や違法伐採に関与していないことを義務化する新しい国際規制です。

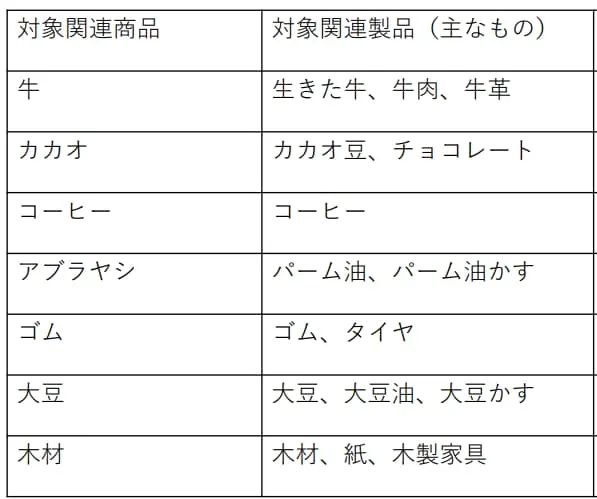

対象は牛肉、木材、天然ゴム、パーム油、大豆、カカオ、コーヒーの7産品とその派生製品で、日本の自動車、食品、化粧品、商社など幅広い産業が影響を受けます。

当初のスケジュールから施行は延期されていますが、企業には依然として厳格なデューデリジェンス(調査義務)やサプライチェーン全体のトレーサビリティ確保が求められています。

違反すれば高額制裁金やEU市場からの排除といったリスクもあり、単なるコンプライアンス対応では不十分です。

その一方で、FSCやRSPOといった認証制度や国別リスク分類を活用すれば効率的な対応が可能となり、持続可能な調達を進めることで投資家や消費者からの信頼強化にもつながります。

EUDRは企業にとって負担であると同時に、サステナビリティ経営を強化する契機ともいえる規制です。

EUDR規制とは?概要と目的

EUDR規制の基本概要と背景

EUDR(EU Deforestation Regulation/森林破壊防止規則)は、EUが2023年に採択した規則(EU)2023/1115です。

EU市場に流通する特定製品について、「森林破壊・森林劣化に関与していないこと」を企業に法的に求めます。

これまで自主的なCSRで済んでいた取り組みを義務化し、サプライチェーンの実態を裏付ける高い透明性(トレーサビリティと証拠提示)を要請する点が特徴です。

対象は「牛(ビーフ・皮革等)・木材・カカオ・大豆・パーム油・コーヒー・天然ゴム」の7産品とその派生製品。

農園や伐採地など上流まで遡って情報を把握・管理することが求められるため、自動車(タイヤ・ゴム部材)や食品・化粧品、商社など、グローバルに調達・販売する日本企業にも直接的な影響があります。

要するに、EUDRは「EU向けに扱う7産品の由来を、地理情報まで含めて説明できる体制を整えること」を企業に求める規制です。

単なる表明ではなく、実証可能なデータに基づくデューデリジェンスを前提に、違反時には制裁も想定されるため、早期の体制整備が競争力とリスク低減の鍵になります。

森林破壊防止とサステナビリティ推進の狙い

EUDRの目的は、単に森林を守ることだけではありません。

気候変動の緩和、生物多様性の保全、そして先住民族を含む地域社会の人権尊重など、環境・社会の両面から持続可能性を高めることを狙いとしています。

この規制によって、EUは年間約3,200万トンの温室効果ガス削減を目標に掲げ、世界的に「森林破壊ゼロ経済」への移行を主導しようとしています。

企業にとってEUDR対応は、単なる法令遵守(コンプライアンス)ではなく、サステナブルな調達を実証することで市場からの信頼を得る重要な機会です。

森林破壊フリーのサプライチェーンを構築できれば、投資家や消費者からの評価が高まり、結果としてESG経営の強化とブランド価値の向上につながります。

つまりEUDRは、企業に「環境を守る責任」と同時に、「持続可能な成長へのチャンス」を与える規制なのです。

発効スケジュールと施行延期の経緯

EUDRは、2023年に成立したEUの森林破壊防止規則の実施をめぐり、発効時期が段階的に見直されてきた制度です。

当初は、大企業・中堅企業を2024年12月30日から、小規模・零細企業を2025年6月30日から適用開始とするスケジュールが示されていました。

しかし、EU加盟国や企業から「サプライチェーンの地理情報収集が難しい」「EUの中央ITプラットフォームが整備途上」といった課題が相次ぎ、EU理事会と欧州議会は1年の施行延期に合意しました。

その結果、現在の正式スケジュールは大企業・中堅企業が2025年12月30日、小規模・零細企業が2026年6月30日となっています。

さらに2025年秋時点では、欧州委員会が“追加の1年延期(2026年12月末まで)”を提案中です。

主な理由は、EUDR情報システムへの過剰負荷やデータ登録の煩雑さへの懸念であり、現行の延期案はまだ議会で審議中です。

つまり、現時点では正式な再延期は未決定であり、今後も制度運用の調整が続くとみられます。

▼参考:ESGグローバルフォーキャスト EU、森林破壊防止規則の開始をさらに1年延期へ 欧州メディア報道

簡素化ガイダンスの主要ポイントと企業対応への影響

EUDRの導入を円滑に進めるため、EUは2025年に「簡素化(Simplification)ガイダンス」を発表しました。

これは、制度の根幹である“森林破壊に関与しないことの証明義務”を緩和するものではなく、企業の実務負担を軽減しつつ、制度運用を現実的に行うための補助的な仕組みを示したものです。

このガイダンスでは、特にサプライチェーン管理やデータ提出の効率化を目的として、以下のようなポイントが整理されています。

主なガイダンスのポイント

① 定期輸入ルートへの対応緩和

同一のサプライチェーンを通じて定期的に輸入している場合、毎回デューデリジェンス声明(DDS)を提出せず、年1回の提出で対応可能なケースを認める方向が示されています。

② 複数原産地・混合サプライチェーンへの配慮

異なる原産地や供給ルートを経由する製品についても、混合管理や複数輸入を前提とした柔軟な運用例を提示しています。

これにより、特に製造業や商社の実務において、過剰な再申請負荷を回避しやすくなります。

③ ITプラットフォームの運用ガイドライン

企業がDDSを登録・提出するための電子システムの設計方針や運用ルールが具体化されました。

入力データ形式やモニタリング手順など、今後のIT対応を見据えた実務的な方向性が示されています。

④ 情報収集の最小限義務化

生産地の座標(ポリゴン情報)や合法性を示す証拠などについて、「合理的かつ実現可能な範囲」での情報提出が求められるよう整理されています。

実務現場の負荷を考慮し、必要最小限の情報体系で対応できる道筋が示された形です。

⑤ 国別リスク分類との連動

EUDRが導入する「低リスク・標準リスク・高リスク」の国別分類と連携し、低リスク国からの輸入に限って簡素化されたデューデリジェンス(簡易DD)を適用できる可能性が示されています。

今後のリスクマップ更新とともに、企業の運用方法も見直しが必要です。

企業対応への影響と留意点:

今回の簡素化ガイダンスは、EUDR対応の「負担軽減策」ではあるものの、“免除策”ではありません。

企業は依然として「自社製品が森林破壊や違法伐採に関与していないこと」を証明する責任を負っています。

特に日本企業(商社・製造業・小売業)は、最終的にEU当局から詳細なトレーサビリティ情報や地理データの提出を求められる可能性が高いため、ガイダンスを「義務削減」ではなく「業務効率化の手引き」として理解することが重要です。

また、このガイダンスの内容は今後の議会協議によって変更される可能性があるため、最新版を継続的に確認しながら、システム連携・社内体制・外部監査対応を柔軟に見直していく必要があります。

規制の適用範囲と対象事業者

対象7産品とHSコードの具体例(木材、天然ゴム、パーム油など)

EUDR(EU森林破壊防止規則)の大きな特徴は、対象となる森林リスク産品を明確に特定していることです。

単なる「素材」だけでなく、その素材を使って製造された派生製品まで規制の対象に含まれる点が、企業にとって重要なポイントです。

EUDRの対象となる7つの主要産品

① 木材

丸太や合板、木炭、紙、家具など、森林伐採に直結する多様な木材製品が対象です。

建材やパッケージ材、紙製品など、サプライチェーンの幅が最も広い分野といえます。

② 天然ゴム

タイヤやホース、ゴム衣料、工業部品など、自動車・製造業を中心に利用が多い素材です。

日本の輸出品にも多く含まれるため、影響範囲は非常に広いとされています。

③ パーム油

食品や化粧品、洗剤、界面活性剤など、日用品から工業用途まで幅広く使用される原料です。

サプライチェーンが長く複雑なため、トレーサビリティ管理の難易度が高いカテゴリーです。

④ 大豆

飼料や食用油、加工食品などに使われる代表的な農産物。

特に南米産大豆の森林転換リスクが注目されており、調達ルートの透明性確保が課題とされています。

⑤ 牛肉

食肉だけでなく、皮革製品(バッグ・靴など)も規制対象に含まれます。

畜産業の森林転換リスクや土地利用の追跡が焦点です。

⑥ カカオ

チョコレートやココア製品などに使われる主要原料。

西アフリカ地域の違法伐採や児童労働問題も関連し、社会的責任の観点からも注目されています。

⑦ コーヒー

焙煎豆やインスタントコーヒーなどが対象です。

生産地情報や農園単位の追跡データを求められる可能性があり、輸入業者の対応が求められます。

これら7産品は、EUの関税分類番号(HSコード/CNコード)によって細かく規定されています。

そのため、原材料としての輸入だけでなく、派生製品(例:パーム油を使った石鹸や、天然ゴムを含む工業製品)もEUDRの対象に含まれます。

一方で、リサイクル材のみを原料とする製品や、輸送用パレットなど一部の用途は適用除外とされています。

ただし、それ以外の多くの製品は日常生活や産業活動に密接に関わるため、日本企業にとっても実質的に影響を受けるケースが多いと考えられます。

生産国リスク分類と適用範囲の特徴

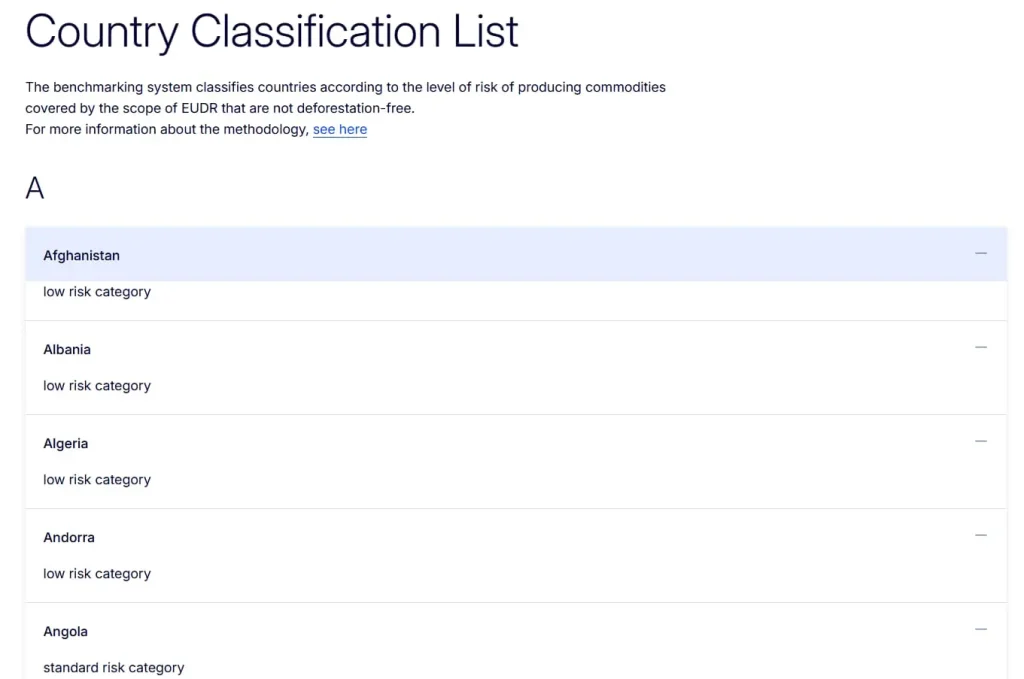

EUDRでは、対象製品の生産国を「低リスク・標準リスク・高リスク」に分類するベンチマーキング制度が導入されます。

- 低リスク国:デューデリジェンス(DD)の一部が簡素化され、リスク評価や低減措置は免除される。

- 標準リスク国:原則的なDDを実施する必要がある。

- 高リスク国:当局による検査頻度が高くなり、追加的な調査や証拠提出が求められる。

日本企業にとっては、取引先の国がどのカテゴリーに入るかでサプライチェーン管理の負担やコストが大きく変動するため、最新の政策動向を継続的にモニタリングすることが不可欠です。

▼出典:Country Classification List

義務・要件と企業の対応ステップ

デューデリジェンス義務と実施手順

EUDRでは、対象製品をEU市場に投入するオペレーターや大規模トレーダーに対し、デューデリジェンス(DD)の実施を義務付けています。

これは単なる形式的な手続きではなく、製品が「森林破壊フリー」かつ「合法的に生産されたもの」であることを証明するための調査です。

デューデリジェンスの3ステップ

EUDR対応の実務では、次の3段階を順に踏むことが求められます。

① 情報収集

生産地の地理座標(ポリゴン情報)や供給者情報、合法性を証明する文書など、製品の由来を特定できるデータを収集します。

② リスク評価

集めた情報をもとに、森林破壊や違法伐採のリスクを評価します。

原産国のリスク区分や認証の有無、供給者の信頼性などを考慮し、定量的・定性的なリスク分析を行う段階です。

③ リスク低減措置

リスクが残る場合は、追加の現地調査、証拠書類の追加取得、またはサプライヤー変更などの対応を実施します。

これらを経て、最終的に「森林破壊に関与していない」ことを保証するデューデリジェンス声明(DDS)をEU当局へ提出します。

トレーサビリティとサプライチェーン管理の要点

EUDRの最大の特徴は、生産地レベルまでのトレーサビリティ(追跡可能性)を義務化している点です。

単に「取引先が森林破壊をしていない」と主張するだけでは不十分で、農園や伐採地単位の地理情報を証拠として示す必要があります。

そのため、従来のサプライチェーン管理から次のような強化が求められます。

- 農園・森林区画をポリゴン単位で特定し、座標情報を提出できる仕組みの構築

- サプライヤー契約に「森林破壊フリー条項」を明記

- ブロックチェーンや専用ITプラットフォームを活用したデータ共有体制の整備

つまり、EUDR対応とはサプライチェーンの最上流まで透明化することを意味し、企業の調達・品質管理・法務・情報システム部門が一体で取り組む必要があります。

デューデリジェンス声明(DDS)の提出と実務的留意点

企業は調査の結果をまとめ、デューデリジェンス声明(DDS)としてEUの中央ITプラットフォームに提出します。

この提出が承認されなければ、製品はEU市場で販売・流通することができません。

実務上の重要ポイントは次の通りです。

- 提出頻度:通常はロットごとにDDSを提出。ただし簡素化ガイダンスにより、同一サプライチェーンの定期輸入は年1回提出で済む場合もあります。

- 記録保存義務:提出したデータや裏付け情報は最低5年間の保管義務があります。監査時に提示を求められるケースも想定されます。

- 罰則リスク:虚偽申告や不備が発覚した場合、EU市場からの排除や年間売上の最大4%に相当する制裁金が科される可能性があります。

DDSは単なる形式的書類ではなく、法的責任を伴う「森林破壊フリー証明書」としての位置づけを持つ点を理解しておく必要があります。

認証制度(FSCなど)の活用可能性

EUDR対応を進めるうえで、第三者認証制度の活用は有効な手段となります。

代表的な例として、森林管理のFSC(Forest Stewardship Council)認証やPEFC認証、パーム油に関するRSPO認証などがあります。

ただし、EUは「認証を取得していれば自動的にEUDR適合と見なす」とはしていません。

認証はあくまでリスク低減策のひとつであり、デューデリジェンス義務を代替するものではない点に注意が必要です。

それでも、これらの認証を組み合わせることで、サプライチェーンの信頼性を高め、EU当局や取引先への説明責任を果たしやすくなります。

認証の活用は、「手続きを省く」ためではなく、「信頼を補強する」ための戦略として位置づけることが重要です。

日本企業への影響と実践的対応策

特に影響の大きい品目(天然ゴム・パーム油など)の規制インパクト

EUDRは多くの製品を対象としていますが、日本企業にとって特に影響が大きいのは「天然ゴム」と「パーム油」です。

天然ゴムはタイヤ、ホース、ベルトなど、自動車産業をはじめとする製造分野に欠かせない素材です。

日本の自動車メーカーやタイヤメーカーはEU向け輸出比率が高く、調達段階から森林破壊リスクを排除する仕組みを構築しなければ、EU市場での取引継続が難しくなる可能性があります。

一方、パーム油は食品、化粧品、洗剤、バイオ燃料など幅広い用途で使用され、商社や食品メーカーの輸入量も多い原料です。

これらの製品がEU向け輸出品に含まれている場合、EUDRの適用対象となる可能性が高くなります。

さらに、大豆・カカオ・コーヒーなどの農産品も日本企業の主要輸出分野であり、加工食品や飲料に含まれる場合は同様のリスクが生じます。

つまり、EUDRは一部の素材産業に限らず、食品・日用品・自動車・商社など幅広い業界に波及する「調達リスクの規制」といえます。

違反・罰則リスクと欧州での運用事例

EUDRに違反した場合、企業は以下のような深刻なリスクに直面します。

- 高額制裁金:違反が確認された場合、年間売上の最大4%に相当する罰金が科される可能性があります。

- 市場からの排除:不適合製品はEU市場での流通停止や没収措置の対象になります。

- ブランド毀損:ESG意識の高い投資家や消費者からの信頼を失い、長期的なブランド価値低下につながる恐れがあります。

実際にEUでは、前身となるEUウッド規則(EUTR)に基づく監査で違反が摘発され、輸入禁止や罰金処分が科された事例も報告されています。

EUDRではこうした監視体制がさらに強化され、「形式的な提出」ではなく「実質的な調査の有無」が問われる点に注意が必要です。

日本企業が取るべき対応ステップと支援リソース

EUDR対応を確実に進めるためには、次のような段階的アプローチが効果的です。

① 調達先のマッピング

主要原料(天然ゴム、パーム油、大豆など)ごとに、一次サプライヤーから農園・伐採地までのトレーサビリティ情報を整理します。

② リスク評価の仕組み構築

EUが公表する「国別リスク分類リスト(ベンチマーキング制度)」を活用し、調達国ごとに森林破壊リスクを定量的に評価します。

③ 内部体制の整備

サステナビリティ部門・購買部門・法務部門が連携し、EUDR対応の責任体制と情報管理ルールを明確化。

社内教育や内部監査プロセスの整備も欠かせません。

④ 外部リソースの活用

FSCやRSPOなどの国際認証制度の活用に加え、EU・経済産業省・JETROなどが提供する公式ガイドラインや支援窓口を積極的に活用します。

さらに、専門コンサルティングやITプラットフォームを導入し、トレーサビリティ情報をデジタルで一元管理する体制を整えることも有効です。

これらを組み合わせることで、効率的かつ透明性の高いデューデリジェンス体制を確立できます。

▼参考:JETRO 欧州議会、森林破壊防止デューディリジェンス規則の実施規則撤回を求める動議を採択

サステナビリティ経営の強化につなげる視点

EUDR対応は「規制対応」という守りの姿勢にとどまらず、企業のサステナビリティ経営を加速させる攻めの投資機会でもあります。

- 信頼と評価の向上:森林破壊フリーの調達を実現することは、EUのみならずグローバル市場での競争優位性の証明となります。

- コストとリスクの最適化:サプライチェーン全体の可視化が進むことで、早期のリスク発見と長期的なコスト削減が期待できます。

- 新たな事業機会の創出:持続可能な素材や再生資源を積極的に取り入れることで、ブランド価値の向上や新市場開拓につながります。

つまりEUDRは、企業にとって「遵守すべき規制」であると同時に、「ESG経営を深化させるチャンス」でもあります。

日本企業は単なる法令対応に終始せず、持続可能な調達体制を自社の強みに変える戦略的アプローチを進めることが求められています。

まとめ

EUDR規制は、森林破壊防止を国際的に制度化し、企業にサプライチェーン全体での透明性と責任を求める初めての仕組みです。

対象となる牛肉・木材・天然ゴム・パーム油など7産品は、日本の自動車、食品、化粧品、商社など幅広い産業に直結しており、影響は小さくありません。

特に天然ゴムやパーム油を扱う企業は、調達段階からリスク排除を徹底する必要があります。

違反時には高額制裁金や市場排除といったリスクがあり、形式的対応では不十分です。

その一方で、認証制度や国別リスク分類リストを活用し、効率的なデューデリジェンスを整備することで、国際競争力や投資家からの信頼強化につながります。

EUDR対応は単なる規制順守ではなく、サステナビリティ経営を進化させる契機として捉え、早期に実務体制を構築することが求められています。