カーボンフットプリント完全ガイド|基礎知識と最新トレンドを徹底解説

地球規模での脱炭素化が急務となる中、企業の環境対応における「見える化」の重要性がかつてないほど高まっています。

その中心にあるのがカーボンフットプリント(CFP)――製品やサービスがライフサイクル全体で排出する温室効果ガスを定量化する仕組みです。

CFPは、環境貢献度を数値で伝えるだけでなく、ESG投資やサステナブル調達の判断基準としても注目を集めています。

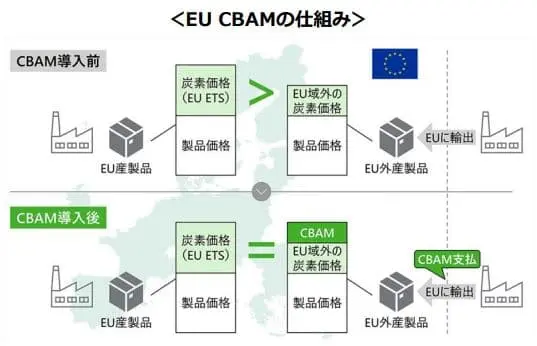

欧州のCBAMやCSRD、米国の排出情報開示法など、規制の波は世界的に広がり、もはや対応を後回しにすることは経営リスクそのもの。対応の有無が商談や企業評価に直結する時代が到来しています。

本記事では、CFPがなぜ今、重要視されているのかを解き明かすとともに、業界別の先進事例や制度の信頼性を守る取り組み、今後の展望までを幅広く解説します。

CFPが企業の経営判断にどう影響し、どのように戦略へ組み込まれていくのかを、わかりやすく、そして実践的に学べる構成です。

環境と経済を両立させる経営の鍵は、すでに目の前にあります。

“カーボンの見える化”は、次世代のスタンダードとなるのか――今こそ、CFPを企業戦略の中核に据える時です。

算定方法と国際的なルール―CFPはどう計算されるのか?

CFP算定の基本は「ライフサイクルアセスメント(LCA)」

カーボンフットプリント(CFP)の算定は、国際的に確立された評価手法であるライフサイクルアセスメント(LCA)に基づいて行われます。

LCAとは、製品やサービスが「誕生してから廃棄されるまで」のすべての工程(Cradle-to-Grave)を対象に、環境への影響を定量的に評価する方法です。

CFPの場合は、LCAの中でも温室効果ガス(GHG)排出に特化し、「活動量 × 排出原単位」という計算式でCO2排出量を算出します。

たとえば、

- 活動量:電力使用量(kWh)や輸送距離(km)

- 排出原単位:それぞれの活動に対応するCO2排出係数(例:電力1kWhあたりのCO2排出量)

このように、数値に基づいて算出されるため、客観性が高く、削減の優先順位(ホットスポット)を科学的に特定できるのが特長です。

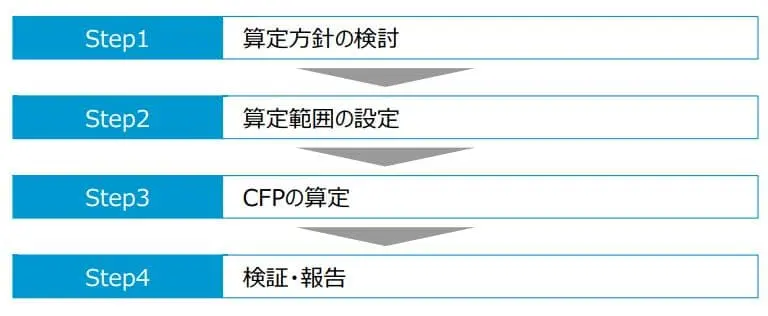

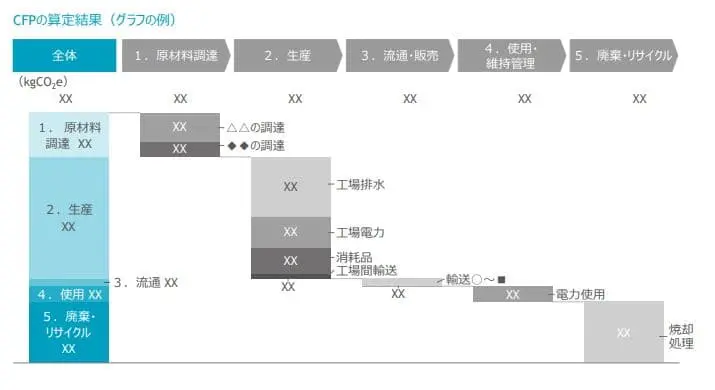

算定プロセスは一般的に以下の4ステップで進みます。

- 目的と範囲の設定(どの製品のどこまでを対象にするか)

- データ収集(インベントリ分析)

- 排出量の計算(影響評価)

- 結果の検証と外部への報告・開示

このプロセスを踏むことで、定量的かつ透明性の高いCO2排出量の把握が可能となります。

▼出典:経済産業省 環境省 カーボンフットプリント ガイドライン

ISO 14067とPCR:CFPの信頼性を支える国際ルール

CFPを正しく算定・開示するためには、国際的な規格や共通ルールへの準拠が欠かせません。なかでも中心的な役割を担っているのが以下の2つです。

- ISO 14067:2018

製品のカーボンフットプリントを算定・報告・検証するための国際標準。LCAの考え方をベースに、透明性や比較可能性の確保が求められます。

- GHG Protocol Product Standard

世界資源研究所(WRI)などが策定した、製品ごとの排出量算定基準。

特にグローバル企業のESG開示において利用されるケースが増えています。

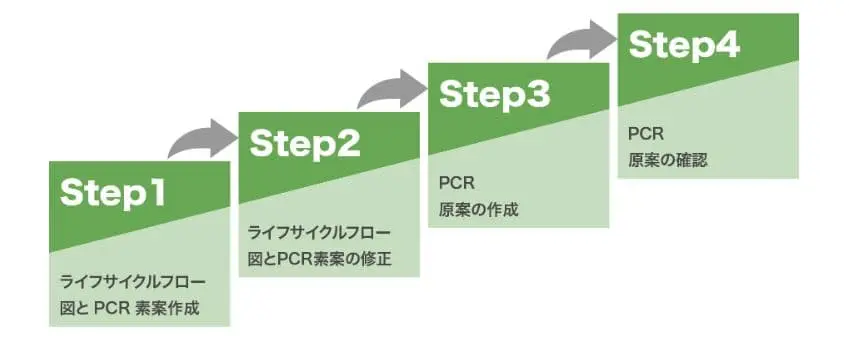

さらに、特定の製品に特化した「製品カテゴリールール(PCR)」も重要です。

たとえばノートPCや食品など、製品によって最適な算定範囲やデータ活用方法は異なります。

PCRが整備されることで、異なる企業間でも“公平な比較”ができるようになるため、信頼性ある環境ラベルや取引基準の基盤になります。

スコープ1・2・3とCFPの深い関係性

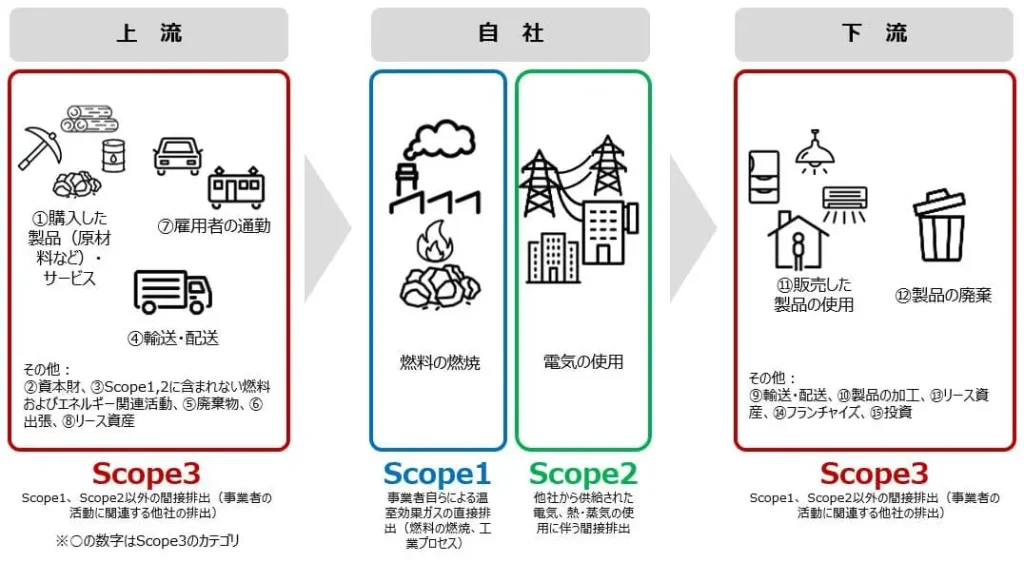

企業が報告すべき温室効果ガスの排出量は、「スコープ1・2・3」という分類で管理されます。

- スコープ1:自社の工場などから直接排出されるCO2(燃料燃焼など)

- スコープ2:他社から購入した電気・熱の使用に伴う間接排出

- スコープ3:サプライチェーン全体で発生する間接排出(原材料調達・物流・製品使用・廃棄など)

このうち、CFPが特に密接に関わるのがスコープ3です。

なぜなら、CFPは“製品1単位あたり”の排出量を求めるために、製品ライフサイクル上のあらゆる企業のスコープ1~3排出量を集積して算出するからです。

言い換えれば、CFPはスコープ3の一部として企業間で連携するための共通指標ともいえます。

たとえば、ある企業の原材料調達におけるスコープ3排出量は、そのサプライヤーのスコープ1や2に当たります。

このようにサプライチェーンをまたいで“炭素の見える化”が進むことで、製品単位の環境負荷を正確に捉えられるようになるのです。

▼出典:資源エネルギー庁 知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは

なぜ今、CFPが重要視されているのか?―経営と社会の要請

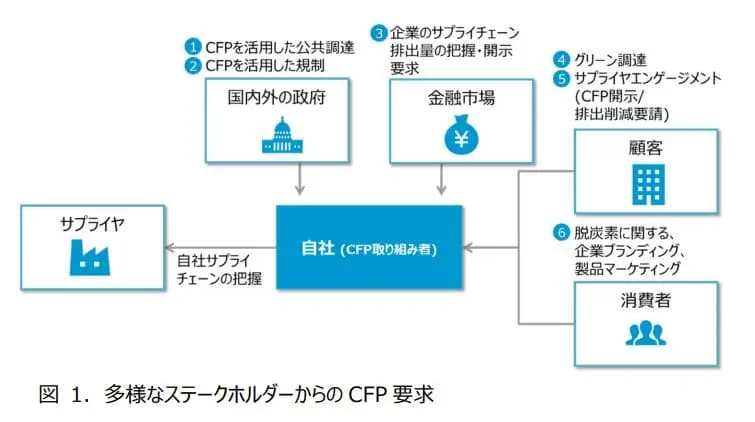

カーボンフットプリント(CFP)への取り組みは、もはや企業の「CSR(企業の社会的責任)」としての活動にとどまるものではありません。

今や企業の価値や競争力そのものに直結する“経営課題”として、国内外で急速に注目を集めています。

その背景には、大きく分けて3つの要因があります。

1. ESG投資の拡大で「気候対応力」が企業評価の基準に

世界の投資家は、財務情報だけでなく環境・社会・ガバナンス(ESG)への対応を重視するようになっています。

とくに気候変動への備えは、企業の持続可能性を測る重要な指標となりつつあり、サプライチェーン全体の排出量をどれだけ把握し、管理しているかが問われています。

ここでCFPは極めて有効な手段です。なぜなら、製品単位での排出量を明確に示すことができるため、企業が自らの環境リスクを理解し、積極的に開示しているという“信頼性の証拠”になるからです。

その結果、CFPの算定と開示を行う企業は、

- ESG格付けの向上

- 投資家との関係強化

- 資金調達の選択肢拡大

といった具体的な経営上のメリットを得られるようになっています。

▼出典:経済産業省 環境省 カーボンフットプリント ガイドライン

2. 国際規制が次々とCFPやScope3開示の「義務化」を進めている

これまで任意とされてきたCFPの開示が、法的に義務づけられる時代が到来しています。とくに注目すべきは以下の制度です。

- CBAM(炭素国境調整メカニズム)【EU】

EUに鉄鋼・アルミ・セメントなどを輸出する企業は、製品の製造時に発生したCO2排出量を申告しなければならなくなります(2026年以降、本格適用)。

CFPの提出がなければ、事実上輸出できない時代が迫っています。 - CSRD(企業サステナビリティ報告指令)【EU】

EU域内で事業展開する一定規模以上の企業は、スコープ3排出量を含む詳細なサステナビリティ情報の開示が義務化されます。

日本企業も、EUに拠点や売上がある場合は対象になります。 - SB253【米カリフォルニア州】

2027年以降、売上10億ドル以上の企業に対し、スコープ3を含むGHG排出量の開示が義務づけられます。

これは全米初の包括的な気候開示法であり、影響範囲は非常に広いとされています。

これらの規制に対応できない企業は、今後、

- 海外マーケットから排除される

- 調達先リストから外される

- ESG投資の対象から除外される

といった直接的なビジネスリスクを抱えることになります。

3. 差別化・ブランディングの武器としてのCFP

CFPはまた、顧客や取引先からの信頼を得る“環境ラベル”としても注目されています。

たとえば環境意識の高い消費者に対して、「この製品は◯kgのCO2しか出しません」といった情報を提示できれば、他社製品との差別化になります。

さらにBtoBビジネスにおいても、低CFPの製品や素材はグリーン調達で選ばれやすくなるため、価格以外の競争力を持つことが可能です。

実際、グローバル企業の多くがサプライヤーに対してCFP情報の提出を求めており、対応の有無が新規取引や継続契約の可否を左右する場面も増えています。

活用事例に学ぶCFP戦略―業界別の取り組みと効果

カーボンフットプリント(CFP)の導入は、単なる環境対応にとどまらず、業界構造そのものの変革を促す重要なツールになりつつあります。

ここでは、CFPを経営に戦略的に活かしている3つの代表的な業界の事例を紹介します。

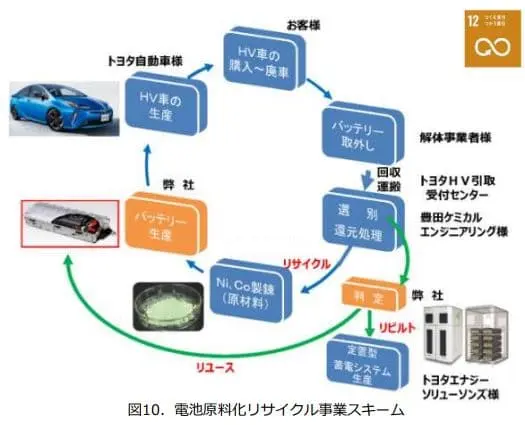

トヨタバッテリーに学ぶCFP戦略―可視化から再資源化までの循環モデル

カーボンフットプリント(CFP)の重要性が高まる中、トヨタバッテリーは製品ライフサイクル全体の排出量を可視化し、脱炭素と資源循環を両立させる実践的な取り組みを進めています。

同社では、バッテリー製造に伴う温室効果ガス排出をCFP調査によって定量的に把握。

自社工場だけでなく、原材料や部品の調達先にまで範囲を広げ、サプライチェーン全体の排出量管理に取り組んでいます。

これにより、排出の多い工程を科学的に特定し、効率的な削減施策へとつなげています。

製品回収後のリビルト(再製品化)やリユース、リサイクルも積極的に展開。2022年度には約4,600台のリビルト用バッテリーを出荷し、新規製造に比べてCO₂排出量を大幅に抑制しました。

また、使用済み電池から回収した素材(Ni・Coなど)は原材料として再利用される仕組みが整備されており、製品と資源の両面から循環を実現しています。

生産拠点では太陽光発電などの再エネ導入を進め、年間約676トンのCO₂削減効果を達成。

さらに最新の新居工場ではオール電化+非化石証書によるカーボンニュートラル製造を実現し、環境負荷の最小化を追求しています。

▼出典:環境報告書 トヨタバッテリー

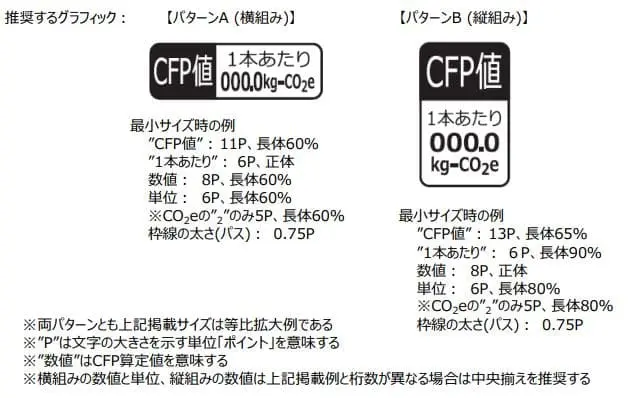

文具業界におけるCFP活用の先進事例

カーボンフットプリント(CFP)の表示は、日常的に使われる文房具においても進んでいます。

とくに日本では、ボールペンやシャープペンなどの筆記具を中心にCFPラベルの導入が進み、環境配慮型商品の見える化が消費者との新たな接点となっています。

たとえば、ある文具メーカーは「製品の製造から廃棄までのライフサイクル全体」を対象に、ISO14067や業界独自のPCR(製品別算定ルール)に基づいてCO₂排出量を数値化。

製品パッケージにはCFPマークが表示され、「このペン1本で◯gのCO₂が排出される」と明示することで、環境意識の高い購買行動を促進しています。

このような取り組みは、単なるPRにとどまりません。

教育機関や自治体の入札要件に「環境配慮型商品」の条件が含まれるケースも増えており、CFP表示が競争優位に直結する状況も生まれています。

加えて、サプライチェーン全体における脱炭素化へのプレッシャーが強まる中、文具メーカーも部品調達や製造工程の再設計により、Scope3排出量削減と一体化したCFP戦略を構築しつつあります。

今後は、こうした地道な可視化と改善が、企業価値を高めるカギとなるでしょう。

▼出典:文具・事務用品 カーボンフットプリント 製品別表示ルール

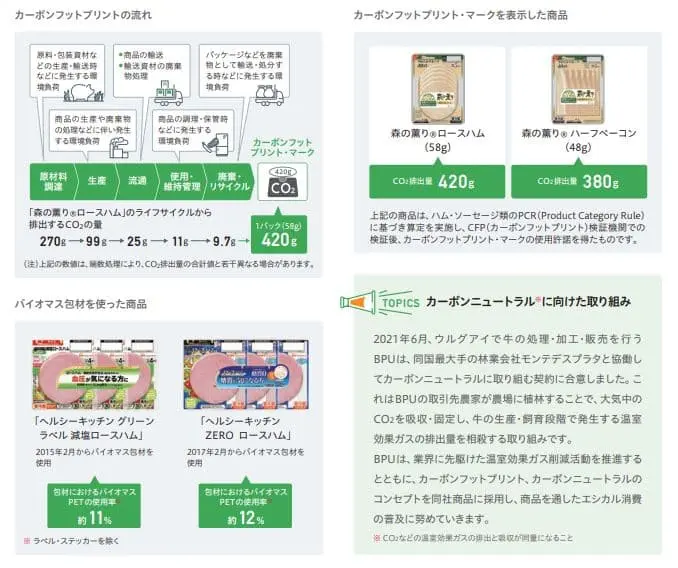

食品業界:パッケージ表示で“選ばれる理由”をつくる

日々の買い物で手に取られる食品には、消費者が“環境配慮”を実感できる工夫が求められます。そうした中で先進的な取り組みを行っているのが、日本ハムです。

同社は、ハムやソーセージなどの主力製品において、

- CFPマークの表示

- 製品1パックあたりのCO2排出量(例:ロースハム58gで約420g-CO2e)の明記

を実施し、消費者に環境負荷を“見える化”しています。

この取り組みにより、購買時の選択基準に「環境負荷の低さ」という新しい価値を加えることができ、ブランドへの信頼性や好感度の向上にもつながっています。

また、農林水産省と連携した「見える化ラベル」実証事業にも参加し、業界全体への波及にも貢献しています。CFPは今や“マーケティングと環境戦略の架け橋”となっているのです。

消費者との信頼構築に欠かせないCFP表示の透明性

カーボンフットプリント(CFP)は、製品の環境負荷を「見える化」することで、消費者がより環境に配慮した選択を行うための指針となり、エシカル消費やサステナブル購買への関心が高まる中で、CFP表示が購買行動に与える影響も大きくなっています。

しかしその一方で、CFPの信頼性を損なう「グリーンウォッシング(見せかけの環境配慮)」のリスクも無視できません。

たとえば、算定根拠が曖昧であったり、比較可能性のない数値を一方的に提示したりするようなケースでは、かえって企業の信頼を損なう結果にもつながります。

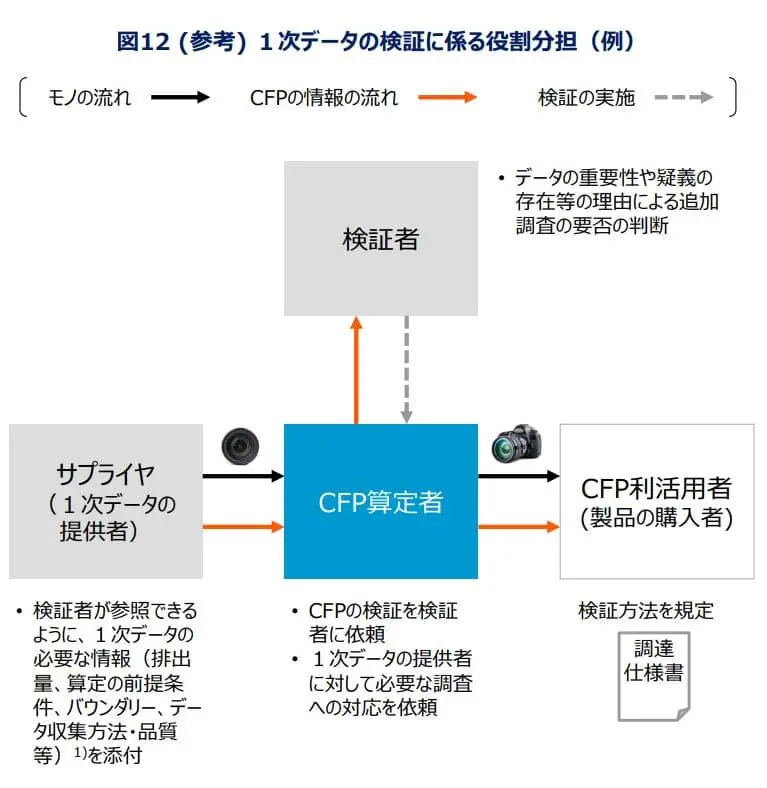

だからこそ、CFPを活用する企業には、算定の前提条件や対象範囲を明確にし、第三者の検証や表示内容の公開を通じて透明性を担保する姿勢が求められます。

制度の健全性を守るだけでなく、長期的なブランド価値の向上にも直結する重要な取り組みです。

CFPは単なるラベルではなく、「環境への真摯な姿勢」を社会に示すツールです。

企業がどこまで真剣にこの制度と向き合っているかが、これからの消費者との信頼関係を左右していくでしょう。

▼出典:経済産業省 環境省 カーボンフットプリント ガイドライン

CFPが企業経営の「共通言語」になる未来とは?

カーボンフットプリント(CFP)は、もはや一部の環境先進企業だけの取り組みではなく、すべての企業にとって不可避な経営情報となりつつあります。

今後、CFPは単なる環境ラベルを超えて、企業間の取引・評価・価値創造の「共通言語」としての役割を担うようになるでしょう。

とくに注目されているのが、EUを中心に議論が進むデジタルプロダクトパスポート(DPP)との連携です。

製品に関する環境・素材・耐久性などの情報を一元管理し、サプライチェーン全体で共有するこの仕組みは、CFPデータの標準化と流通を加速させる鍵となります。

さらに、炭素に価格をつける「カーボンプライシング」の拡大によって、CFPは単なる環境指標ではなく、財務リスクそのものとして顕在化しはじめています。

今や炭素排出は「コスト」であり、開示されることで経営判断や投資評価に直結する時代です。

こうした潮流の中で、今後は製品設計から調達、販売、廃棄に至るまで、あらゆる工程にCFPを組み込んだ“炭素BOM(部品表)”の運用が求められるようになるでしょう。

炭素を「見えるコスト」として精緻に管理することで、企業は初めて脱炭素競争における本当の競争力を手に入れることができるのです。

▼出典:経済産業省 環境省 カーボンフットプリント ガイドライン

まとめ

カーボンフットプリント(CFP)は、単なる環境データではなく、企業経営の本質を問う指標へと進化しています。

脱炭素社会において、CFPの算定・開示は、投資家・顧客・社会からの信頼を獲得するうえで不可欠です。

自動車・アパレル・食品・文具など、さまざまな業界での取り組みが始まる中で、CFPはサGX研修プライチェーン全体の連携や、製品の設計思想にも影響を与える存在となっています。

そして、正確な表示と第三者検証は、グリーンウォッシングのリスクを回避し、企業の姿勢を伝える“透明性の証”となるでしょう。

これからの時代、CFPはデジタルプロダクトパスポート(DPP)や炭素BOMと連動しながら、製品価値と経営判断を左右する“共通言語”になります。

だからこそ、いまから備えることが、企業にとっての最大の競争優位につながります。