ブルーカーボンとは?| 種類、取り組み、課題を一挙解説

地球温暖化が進み、持続可能な社会づくりが急務となる今、自然が持つ力を最大限に生かした解決策として注目を集めているのがブルーカーボンです。

マングローブ林、塩性湿地、海草や海藻の藻場など、沿岸生態系が二酸化炭素を吸収し、長期にわたり貯蔵する仕組みを指し、まさに「海の炭素貯蔵庫」と呼ばれる存在です。

陸上の熱帯雨林を上回る効率で炭素を固定できることもあり、気候変動の緩和に直結する自然資本として国際的に評価されています。

さらにこれらの生態系は、津波や高潮の衝撃をやわらげる天然の防波堤として沿岸地域を守り、稚魚や甲殻類の育成場となって漁業資源を支え、過剰な栄養塩を吸収して水質を改善するなど、多面的な恩恵をもたらします。

一方で、開発や気候変動によって破壊されれば、長年蓄積された炭素が大気に放出され、温室効果ガスの新たな排出源となるリスクがあります。

こうした危機を前に、世界各地でマングローブの再植樹や藻場再生活動が広がり、日本でもJブルークレジット制度やAI・ドローンによるモニタリングが導入されています。

ブルーカーボンは、気候変動の「緩和」と「適応」を同時に実現し、地域社会や経済にも利益をもたらす、未来を切り開く鍵といえるでしょう。

ブルーカーボンの重要性

ブルーカーボンの本質

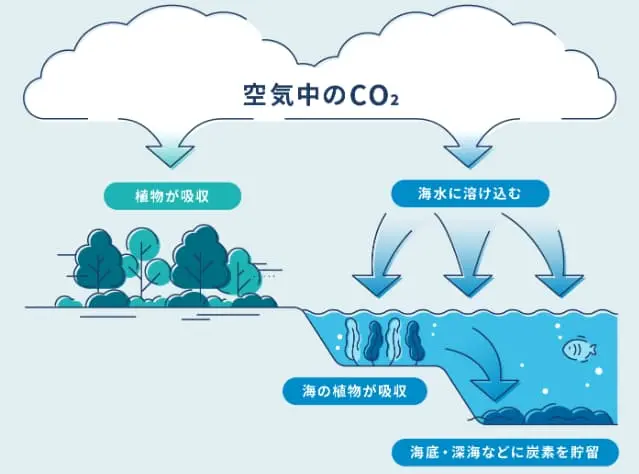

ブルーカーボンとは、沿岸や海洋の生態系が大気中の二酸化炭素を吸収し、長期的に貯蔵する自然の仕組みを指します。

対象となるのは、マングローブ、塩性湿地、海草藻場などの沿岸生態系です。

これらは単に炭素を吸収するだけでなく、嫌気的な堆積物に炭素を閉じ込める特性を持つため、数百年から数千年にわたる安定的な貯留が可能です。

陸上の熱帯雨林と比較しても効率が高く、「守るべき自然資本」として国際的な注目を集めています。

一方で、これらの生態系が破壊されると、長年にわたり固定されていた炭素が一気に大気へ放出され、温室効果ガスの排出源に転じるリスクがあります。

つまり、保全と再生は「削減」だけでなく「排出回避」にも直結するのです。

特に気候変動対策においては、既存のブルーカーボン生態系を守ることが、最も即効性の高い施策のひとつとされています。

さらに、ブルーカーボンは緩和策だけではありません。沿岸部ではマングローブが高潮や津波の衝撃を和らげる「自然の防波堤」として機能し、インフラや住民を守ります。

土壌侵食を防ぎ海岸線を安定化させる効果もあり、緩和と適応の両面に寄与する自然解決策として政策的価値が高まっています。

▼出典:環境省 ブルーカーボンとは

ブルーカーボンがもたらす多面的な価値と展望

ブルーカーボンの真価は、炭素吸収だけにとどまりません。

マングローブや海草藻場は、魚類や甲殻類、鳥類などの生息地・繁殖地として機能し、沿岸漁業や生物多様性の維持に大きく貢献します。

例えば、マングローブは稚魚の育成場となり、海草藻場はウミガメやジュゴンの餌場として知られています。これにより、地域の漁業資源が守られ、食と生計の持続性が確保されるのです。

経済的な側面では、ブルーカーボンは炭素クレジットの新たな供給源として注目されています。

マングローブ林や藻場の保全・再生活動から発行されるクレジットは、企業が排出削減目標を達成する手段となり、同時に地域の保全活動資金を支える仕組みとなります。

加えて、エコツーリズムや教育資源としても利用され、地域経済の多角的な成長に結びつきます。

政策の面でもブルーカーボンは、パリ協定やSDGsに直結する具体的解決策と位置づけられています。

特にSDG13(気候変動対策)・SDG14(海洋資源)・SDG15(陸域生態系)に対して実効性を持つため、国際的にも優先度が高い分野です。

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)でも、ブルーカーボンは「自然に基づく解決策(Nature-Based Solutions)」の柱とされ、各国のNDC(国別貢献目標)に組み込まれつつあります。

今後は、衛星やドローン、AI、環境DNA解析などの技術革新がMRV(測定・報告・検証)の信頼性向上とコスト削減を後押しし、より多くのプロジェクトが世界規模で展開されることが期待されています。

科学者、政策立案者、企業、地域住民が協力し、ブルーカーボンの潜在力を最大限に引き出すエコシステムを築けるかどうかが、これからの大きな鍵となるでしょう。

▼出典:環境省 ブルーカーボンとは

ブルーカーボンの種類

海草場とブルーカーボン

海草場とブルーカーボン ― 気候変動緩和の切り札

海草場は、ブルーカーボン生態系の中でも特に炭素吸収と長期貯蔵に優れた存在です。光合成によって二酸化炭素を取り込み、その炭素を植物体や海底の堆積物に固定します。

研究によれば、単位面積あたりの炭素貯蔵量は熱帯雨林を上回ることもあるとされ、自然に基づく解決策の代表格と見なされています。

さらに、海草場の土壌は酸素が乏しい環境であるため、分解が抑えられ、固定された炭素は数百年から数千年単位で安定的に保持されます。

しかし、生態系が損なわれれば逆に炭素が大気へ放出され、温室効果ガス排出源に転じる危険性があります。

そのため、海草場の保全は「炭素吸収」と「排出回避」の両面に貢献する気候戦略として重要度が高まっています。

加えて、海草場は海洋環境を健全に保つ基盤でもあります。

波のエネルギーを和らげて沿岸侵食を防ぎ、土壌を安定させることで、自然の防護壁として機能します。

この機能は、海面上昇や異常気象のリスクが増大する現代において、適応策としても不可欠な意味を持っています。

生物多様性・地域社会・環境保全を支える海草場の価値

海草場は炭素吸収だけでなく、生物多様性の維持と地域社会の生活基盤を支える役割も果たしています。

稚魚や甲殻類の隠れ場となり、ウミガメやジュゴンにとっては主要な餌場として機能するなど、多様な海洋生物が依存しています。

これにより、沿岸漁業の資源維持や地域の食料供給を支え、生態系全体の健全性を高める拠点となっています。

また、海草は水中の窒素やリンなどの過剰な栄養塩を吸収し、富栄養化の進行を防ぎます。

その結果、赤潮や青潮の発生を抑制し、水質を改善することで海洋環境の浄化作用を発揮します。

これらの機能は、漁業の持続性や観光資源としての魅力向上にも直結します。

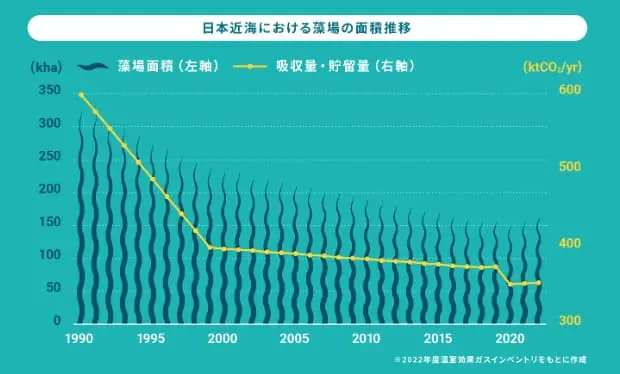

しかし、近年は沿岸開発や農業排水、海水温の上昇などにより、海草場は世界的に減少傾向にあります。

これを受け、各国では種子の播種や移植による修復プロジェクト、地域漁業者との協働による保全活動が広がっています。

総じて、海草場はブルーカーボンの核心的存在であり、炭素吸収、生物多様性の維持、水質改善、沿岸防護といった多面的な価値を兼ね備えています。

その保全と再生は、気候変動の緩和と適応の両面を支えるだけでなく、地域社会の持続可能性を高める重要な手段です。

科学的知見と政策支援、地域との連携を通じて海草場の価値を最大限に引き出すことが、持続可能な未来への鍵となるでしょう。

▼出典:環境省 せとうちネット 藻場とは

マングローブとブルーカーボン

マングローブ林とブルーカーボン ― 気候変動を支える巨大な炭素貯蔵庫

マングローブ林は、ブルーカーボン生態系の中でも最も炭素吸収と貯蔵能力に優れた存在です。

熱帯・亜熱帯の沿岸に生息するこの特殊な森林は、樹木そのものに加え、酸素の乏しい泥質の土壌に膨大な量の炭素を固定します。

そのため、1ヘクタールあたりの炭素貯蔵量が熱帯雨林の最大4倍に達することもあり、地球規模の気候変動緩和に不可欠な自然資本とされています。

こうした土壌は分解が遅いため、固定された炭素は数百年から数千年単位で安定的に保持されます。

裏を返せば、開発や伐採によってマングローブ林が破壊されると、蓄積された炭素が一気に大気に放出され、温室効果ガスの新たな排出源になるリスクが高まります。

そのため、保全と再生は単なる環境保護ではなく、最も費用対効果の高い排出回避策の一つとして国際的に重視されています。

さらに、マングローブ林は「天然の防波堤」としても機能します。複雑に絡み合った根系が津波や高潮、嵐の波のエネルギーを吸収し、沿岸地域の住民やインフラを守る防災機能を果たします。

人工の護岸構造物と比べてコスト効率が高く、長期的に持続可能である点も注目されています。

地球温暖化に伴う海面上昇や極端気象の増加を考えれば、この自然の防護壁としての役割は今後さらに重要になるでしょう。

生物多様性と地域社会を支えるマングローブ林の多面的価値

マングローブ林は炭素吸収だけでなく、生物多様性と地域経済を支える基盤でもあります。

魚類や甲殻類、貝類の稚魚にとっては安全な育成場となり、渡り鳥にとっては重要な休息地となります。

こうした機能は地域の漁業資源を維持し、持続可能な食料供給と漁業経済を支える役割を担っています。

国際的にも、生物多様性条約やラムサール条約の対象地として保護価値が高いと評価されています。

また、マングローブ林は地域住民に経済的恩恵ももたらします。

漁業や養殖業の基盤となるだけでなく、観光やエコツーリズムを通じて収入源を提供します。

さらに、カーボンオフセット市場ではマングローブ保全による炭素クレジットの販売が注目されており、環境保全と経済成長を同時に実現する手段として広がりつつあります。

しかし現実には、沿岸開発や農地拡大、塩田造成、過剰伐採によって世界のマングローブ林は減少を続けています。

その結果、炭素の放出、生物多様性の喪失、防災機能の低下といった深刻な課題が生じています。

こうした状況に対抗するため、各国では再生プロジェクトが展開され、種子を植える活動や地域住民との協働による持続可能な管理計画が推進されています。

総じて、マングローブ林はブルーカーボンの柱として、気候変動の緩和・沿岸防護・生物多様性の維持・地域経済の発展のすべてに貢献する、極めて多面的な価値を持つ生態系です。

その保全と再生は、地球規模の気候課題への解決策であると同時に、未来世代へ持続可能な環境を引き継ぐための基盤ともいえます。

海藻とブルーカーボン

地球規模で注目される炭素吸収力

海藻はブルーカーボンを構成する生態系の中でも、極めて効率的に二酸化炭素を吸収・固定する存在です。

光合成によって大気や海水中のCO₂を取り込み、有機炭素として蓄積する仕組みを持ちます。

特に成長速度が速い種では、短期間で大量の炭素を固定できるため、気候変動緩和の観点から世界的に注目を集めています。

吸収された炭素の一部は、枯死や分解を経て深海や堆積物に沈降し、数百年規模で安定的に貯蔵されます。

とりわけ深海に運ばれた炭素は分解されにくく、いわば「炭素の埋没」として地球温暖化抑制に貢献します。

この点が、森林などのグリーンカーボンと異なるブルーカーボン特有のメカニズムです。

さらに海藻は、波のエネルギーを吸収・緩和することで沿岸侵食を防ぐ「自然のバリア」として機能し、炭素吸収と防災の両面で価値を発揮します。

こうした多面的機能により、海藻は単なる炭素吸収源ではなく、気候変動の緩和と適応の双方に役立つ自然解決策の重要な柱となっています。

海藻が支える生態系・地域社会・持続可能な未来

海藻は炭素吸収にとどまらず、生物多様性と地域経済を支える基盤としての役割も大きい存在です。

藻場は魚類・甲殻類・貝類などの隠れ家や餌場となり、稚魚や幼生期の生物を保護する場として機能します。

その結果、沿岸漁業資源の維持に貢献し、食料供給や地域の生計を支える土台となっています。

さらに、食物連鎖の基盤として海洋全体の生態系の安定性を高める点でも不可欠です。

また、海藻は海水中の窒素やリンなど過剰な栄養塩を吸収し、富栄養化や赤潮の発生を抑制します。

これにより水質が改善され、健全な海洋環境が維持されます。

こうした機能は地域の漁業・観光・エコツーリズムに波及効果をもたらし、海藻の存在は自然環境と経済の両面に価値を提供します。

一方で、海藻の生態系は気候変動や人為的圧力に脆弱です。海水温の上昇、酸性化、沿岸開発、乱獲などにより藻場の劣化や消失が進めば、蓄積した炭素が大気に再放出されるリスクがあります。

そのため、藻場の保全・再生は地球規模の優先課題とされています。

▼出典:ワカメやコンブがCO2を減らす?

この課題に対応するため、各地で海藻養殖や再生プロジェクトが広がっています。

養殖された海藻は食品・飼料・バイオ燃料に利用できるだけでなく、炭素吸収源としての機能を持ち、地域の雇用創出や経済安定にもつながります。

また、炭素クレジット市場でも海藻由来のオフセットが注目され、企業や自治体の排出削減戦略を後押しする新たな選択肢となっています。

総じて、海藻はブルーカーボンの中でも多機能かつ柔軟性の高い生態系であり、炭素吸収・生物多様性の保全・環境改善・地域経済の活性化という複合的価値を持ちます。

その潜在力を引き出すには、科学的研究の深化、政策支援の強化、そして地域社会との協力が不可欠です。

海藻の保全と持続可能な活用は、気候変動対策と持続可能な未来の海洋づくりを同時に実現するカギになるでしょう。

塩性湿地とブルーカーボン

気候変動を和らげる炭素貯蔵庫

塩性湿地は、河口や沿岸で塩水と淡水が混ざり合う場所に形成される独特の生態系です。

ヨシやガマなどの塩性植物と泥質の土壌が織りなす環境は、ブルーカーボンの主要な担い手として地球規模の気候変動対策に大きく貢献しています。

その最大の特徴は、高い炭素吸収力と長期貯蔵性です。

湿地植物は光合成によってCO₂を吸収し、有機炭素として土壌に固定します。

湿地土壌は酸素が乏しい嫌気性環境であるため分解が進みにくく、数百年から数千年規模で炭素を安定的に蓄積できます。

研究では、単位面積あたりの炭素固定量が陸上森林を上回る場合も報告されており、塩性湿地は効率的な自然の炭素貯蔵庫と評価されています。

▼出典:せとうちネット 干潟とは

塩性湿地の多面的な価値 ― 生物多様性・防災・地域社会

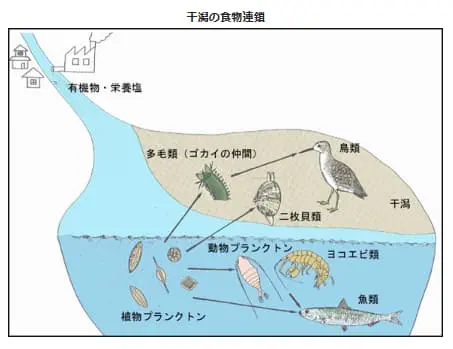

塩性湿地は、炭素吸収に加えて多様な生態系サービスを提供しています。

魚類・甲殻類・貝類・渡り鳥などの生息地や繁殖地となり、沿岸漁業資源の基盤を支えます。

渡り鳥にとっては国際的な中継地としても重要で、地球規模の生物多様性保全に直結します。

また、食物連鎖の基盤として海洋生態系全体の安定性を高める役割も果たしています。

さらに、塩性湿地は自然の防災システムとしても機能します。

密集した植生と泥地は高潮・津波・嵐のエネルギーを吸収し、沿岸部の侵食を防ぎます。

人工防波堤に比べてコスト効率が高く持続可能であるため、海面上昇や極端気象が増える現代において、その重要性は一層高まっています。

加えて、塩性湿地は「自然のフィルター」として水質を改善します。

河川から流入する窒素やリンなどの栄養塩を吸収し、富栄養化や赤潮・青潮の発生を抑制。下流域や沿岸の健全性を維持するうえで不可欠な役割を担っています。

ただし、塩性湿地は脆弱な生態系でもあります。

沿岸開発や農業排水、海面上昇などの影響で世界的に減少が進んでおり、炭素放出・生物多様性の喪失・防災機能低下といった深刻な影響を招いています。

このため、湿地植生の復元や地域住民との協働管理といった取り組みが各地で進められており、気候変動対策と地域発展を両立する成功例として注目されています。

▼参考:日本の重要湿地 ~生物多様性の観点から重要度の高い湿地の選定~

ブルーカーボンの課題や対応策

ブルーカーボンの課題と世界的な取り組み

ブルーカーボンは、気候変動対策や生態系保全に大きな可能性を秘めていますが、いくつかの深刻な課題も抱えています。

まず、マングローブ林や海草藻場、塩性湿地などのブルーカーボン生態系は、人間活動や気候変動の影響で世界的に減少傾向にあります。

これらの生態系が破壊されると、長年にわたり蓄積されてきた炭素が大気に放出され、温室効果ガスの排出源に転じるリスクが生じます。

さらに、ブルーカーボンの正確な吸収量や放出量に関するデータが不十分であることも課題です。

信頼性の高いデータが揃わなければ、炭素取引の評価や政策立案が難しく、国際的な気候変動対策の基盤も不安定になります。

また、保全や再生のプロジェクトには科学的知識や技術、資金、人材が必要ですが、特に途上国ではこれらが不足しており、国際協力や資金支援の拡充が不可欠です。

こうした課題に対応するため、世界各地で取り組みが進んでいます。

例えば、インドネシアやフィリピンでは地域住民と連携したマングローブ再植樹プロジェクトが展開され、持続的な管理と監視が行われています。

オーストラリアのグレートバリアリーフ沿岸では、破壊された海草床の復元事業が進められ、炭素蓄積と生物多様性の回復が期待されています。

さらに、アメリカ・ルイジアナ州では塩性湿地の修復が行われ、気候変動に対する耐性を高めつつ炭素貯蔵を促進しています。

また、複数の国や団体ではブルーカーボンを炭素クレジット市場に組み込む試みが進んでおり、経済的な価値を与えることで保全と再生を促進する動きが広がっています。

国際NGOや地域団体も教育・啓発活動を強化し、ワークショップやイベントを通じてブルーカーボンの重要性を広く伝えています。

日本でも国土交通省がブルーカーボンについての普及・啓発を進めておりブルーカーボンについての取り組みをまとめています。

▼出典:海の森ブルーカーボン

日本におけるブルーカーボンの事例と制度的展開

日本でもブルーカーボンに関する取り組みが加速しています。

国土交通省や環境省は普及啓発活動を進め、国内45事例をまとめたスライド資料では、具体的な活動内容やその意義が紹介されています。

これらのプロジェクトは、海草や海藻のCO₂吸収機能を温暖化対策と地域生態系の再生に結びつけるものです。

地域ごとに特色ある事例が見られます。北海道では磯焼け対策として鉄分を含む施肥ブロックを活用し、藻場再生に成功。

福岡県ではウニや海藻を組み合わせた持続可能な漁業とブルーカーボン創出が進められ、漁業収益と環境保全の両立が実現しています。

これらの活動は漁協・企業・自治体が連携し、「Jブルークレジット」制度を通じてCO₂吸収量を測定し、経済的価値を創出しています。

さらに、環境省・農林水産省・水産庁・国土交通省による*ブルーカーボン関係省庁連絡会議」が設立され、政府と民間が連携する体制が整えられました。

最近では、ドローンやAIを活用した藻場モニタリングが実用化され、効率的かつ科学的に効果を検証できるようになっています。

制度面でも大きな前進があり、日本政府は2022年から、ブルーカーボンを温室効果ガス削減量として国連への報告書に算定する方針を示しました。

これにより、国際的な気候変動対策の枠組みにおいて、日本発のブルーカーボン事例が公式に評価されることになります。

▼参考:環境省 BLUE CARBON

2024年11月最新、日本におけるブルーカーボンに関する重点調査について

2024年11月から、青森県風間浦村、静岡県熱海市、福岡県宗像市にて、本格的に調査、データ習得が行われます。

青森県風間浦村では、藻場の回復方法に関する調査、藻場のモニタリングおよび管理手法の検討やブルーカーボンとして、生物多様性としての有効性などを可視化し海からの恵みの付加価値向上を目指した調査などが行われます。

静岡県熱海市では、カジメ藻場創出やカジメを活用したバイオ燃料化実証、それに付随する海域・水質調査や食害実態調査などが行われます。

※カジメ藻場:日本近海の沿岸に広がる海藻群落で、カジメという大型の褐藻が密集して生育することで形成される生態系です。この藻場は、岩場に根のような仮根を使って付着し、光合成を行いながら成長します。

福岡県宗像市では、食品利用を見据えた「ひじき」「もずく」の試験増殖、衛星画像デー タを用いた藻場マップの作成や、海中ドローンなどを活用しての海域調査が行われます。

▼出典:ブルーカーボンに関する重点調査

まとめ

ブルーカーボンは、マングローブ・海草場・塩性湿地といった沿岸生態系が大気中のCO₂を効率的に吸収・固定し、数百年から数千年にわたり貯蔵する仕組みを指します。

森林以上の炭素固定効率を誇り、気候変動緩和に直結するだけでなく、沿岸防災・生物多様性保全・水質浄化など多面的な機能を備えています。

例えば、マングローブは「天然の防波堤」として高潮や津波を緩和し、海草場は稚魚や甲殻類の育成場、塩性湿地は「自然のフィルター」として水質改善を担います。

一方で、開発や気候変動による劣化で蓄積炭素が放出されれば、新たな温室効果ガス排出源となるリスクもあります。

こうした背景から、世界各地で再生・保全の取り組みが広がり、炭素クレジット市場を通じて経済的価値も高まりつつあります。

日本でもJブルークレジット制度やドローン・AIを活用したモニタリング、藻場再生や持続可能な漁業と連携する事例が進展。

さらに2024年からは青森・熱海・宗像で重点調査が開始され、科学・政策・地域連携を通じてブルーカーボン活用の基盤が整いつつあります。

ブルーカーボンは、脱炭素と自然共生社会を両立させる「未来の鍵」として、今後ますます重要性を増すでしょう。