地球温暖化の歴史 | 2050年ネットゼロ目標への道のり

14世紀は、世界の大気汚染の始まりとして位置づけられる重要な時代でした。

この時期、特にヨーロッパでは人口増加と都市の発展が加速し、それに伴って石炭の使用が急増しました。

石炭の燃焼がもたらした煤煙が大気汚染の原因となり、当時の都市環境に深刻な影響を与えました。

イギリスのロンドンでは、1306年に石炭の使用が一時的に禁止されるなど、大気汚染は社会問題となり、環境規制の難しさが顕在化しました。

その後、産業革命が起こり、18世紀後半から19世紀の工業化によって大気汚染はさらに深刻化。

特にイギリスでは、蒸気機関の発明により石炭の需要が爆発的に増加し、工場から排出される煤煙が都市の空気を覆いました。

この時期、呼吸器系疾患が急増し、公衆衛生と環境問題が密接に結びつくようになりました。

戦後、日本でも高度経済成長に伴い、石炭や石油を使った産業活動が加速し、大気汚染や公害が深刻な問題となりました。

これらの歴史的な背景を通じて、私たちは環境保護と経済発展を両立させる難しさを学びました。

今日では、温暖化防止のために温室効果ガス排出量をゼロにする目標が世界中で掲げられ、各国で脱炭素化に向けたイノベーションが進んでいます。

今、私たちは未来に向けて、環境問題を克服するための集団的な努力を続けています。

温暖化対策として、CO2の削減だけでなく、過去に排出されたCO2を回収する新しい技術や国際協力が重要な役割を果たす時代を迎えました。

14世紀に始まった世界の大気汚染とその影響

14世紀は、世界で大気汚染が本格的に意識され始めた時代といえます。

ヨーロッパでは人口増加と都市化が進み、従来の燃料である木材が不足すると、代替として石炭が広く使われるようになりました。

石炭は安価で手に入りやすかったものの、燃焼によって大量の煤煙を発生させ、都市の空気を大きく汚染しました特にロンドンでは13世紀末から石炭利用が拡大し、14世紀に入ると深刻な社会問題に発展しました。

1306年にはエドワード1世が石炭使用を一時的に禁止しましたが、経済活動への影響を避けるため規制は実効性を持たずに利用は続きました。

この事例は、経済発展と環境保護を両立させる難しさを早くも示していました。

当時の大気汚染は石炭の燃焼だけでなく、都市に集中した産業活動によっても悪化しました。

金属精錬や鍛冶作業には高温が必要で、その過程で排出された有害物質が都市の空気を汚しました。

その影響で呼吸器疾患が増え、農作物や建物にも被害が及んだと記録されています。

一方で、初歩的な対策も試みられました。

工房を都市の外に移したり、煙突を高くして煙を分散させたりする工夫がなされましたが、当時の技術や制度では限界があり、抜本的な解決には至りませんでした。

14世紀の経験は、その後の産業革命でさらに深刻化する大気汚染問題の前兆でした。

都市の発展が環境に及ぼす影響を初めて人々が強く認識した時代であり、現代にも通じる「成長と環境保護の両立」という課題を浮き彫りにしたのです。

▼参考:環境省「大気環境保全技術研修マニュアル : 総論」大気汚染の歴史・第2章 世界大気汚染史

産業革命期に拡大した大気汚染とその影響

18世紀後半から19世紀にかけての産業革命は、人類史における大きな転換点でした。

しかしその裏側で、未曾有の大気汚染が進行し、社会や環境に深刻な影響を及ぼしました。

とくにイギリスでは、1769年にジェームズ・ワットが蒸気機関を改良したことで工場の生産力が飛躍的に向上。石炭需要は爆発的に増え、マンチェスターやバーミンガムといった工業都市では、煙突から立ち上る黒煙が空を覆う光景が日常となりました。

都市部では煤煙によるスモッグが頻発し、呼吸器疾患が急増。気管支炎や肺炎などの病気は労働者階級に広がり、劣悪な住環境と相まって健康被害を深刻化させました。

その結果、都市の平均寿命が大きく低下したと記録されています。

大気汚染は人の健康だけでなく環境にも影響しました。工場の煤煙に含まれる硫黄酸化物は酸性雨を引き起こし、歴史的建築物や都市周辺の森林を劣化させました。

また、石炭燃焼による日光遮断は都市部の植物生育を妨げ、生態系のバランスを変える要因にもなりました。

こうした問題を受け、1819年にはイギリスで初めて大気汚染調査委員会が設立されましたが、当時は経済優先の姿勢が強く、実効的な規制にはつながりませんでした。

転機となったのは1842年、エドウィン・チャドウィックが発表した「労働者階級の衛生状態に関する報告書」です。

この報告は公衆衛生の観点から工業化と環境汚染の関係を科学的に示し、近代的な環境政策や都市計画の礎となりました。

その後、産業革命の影響はヨーロッパ各国やアメリカにも広がり、イギリスで見られた環境破壊のパターンが各地で繰り返されました。

この経験は、環境問題が国境を越える課題であることを早い段階で示し、国際的な取り組みの必要性を世界に意識させるきっかけとなったのです。

▼出典:JCCCA 燃料別に見る世界の二酸化炭素排出量の推移

戦後日本の産業成長と大気汚染の拡大

第二次世界大戦後、日本は焼け野原から驚異的な復興を遂げ、1950年代から1980年代にかけて高度経済成長の道を歩みました。

しかしその裏側で、工業化の急速な進展は深刻な大気汚染をもたらし、社会問題へと発展しました。

1950年代、日本は朝鮮戦争による特需を背景に、鉄鋼や化学を中心とする重化学工業を再建。

八幡製鉄所や川崎製鉄の近代化によって鉄鋼生産が急増しましたが、その裏では膨大な石炭消費が進み、CO2排出や煤煙による環境負荷が高まっていきました。

1960年代に入ると、池田内閣の「所得倍増計画」によって太平洋ベルト地帯に大規模な工業地帯が形成されました。

鉄鋼・化学・自動車産業が急成長する一方、四日市市や川崎市では工場から排出される有害物質が住民の健康を直撃。四日市ぜんそくに代表される公害問題は、大気汚染が国民の命を脅かす深刻な現実であることを示しました。

また、急増する電力需要に対応するため、1960年代後半から石油火力発電所の建設が進みました。

エネルギー供給は安定しましたが、化石燃料への依存度は一層高まり、CO2排出量は年率10%以上で増加。

温室効果ガスの蓄積は、国内問題にとどまらず地球規模の環境課題として注目され始めました。

1970年代には第一次石油危機を契機に、省エネルギー技術の導入が進展。鉄鋼業では連続鋳造法、化学産業では効率的なプロセスが採用され、日本のエネルギー効率は飛躍的に向上しました。

しかし、経済規模そのものが拡大を続けたため、消費エネルギー量の増加を完全に抑えることはできませんでした。

1980年代に入ると、日本は製造業からサービス・ハイテク産業へとシフトしましたが、今度は自動車の普及が新たな大気汚染要因となります。

排気ガスによる都市部のスモッグ、酸性雨、そして生活水準向上に伴う家庭からの温室効果ガス排出増加など、環境問題は形を変えながら拡大していきました。

こうして戦後日本は、経済発展と引き換えに深刻な大気汚染と公害問題を経験しました。

同時に、省エネルギー技術や環境規制の導入を通じて、その克服にも挑んだ歴史を持ちます。

この経験は、経済成長と環境保護の両立を考えるうえで、世界的に重要な教訓となっています。

▼出典:環境再生保全機構「大気環境の情報館」

世界中で高まる危機感、そして協力体制構築へ

1979年、世界気象機関(WMO)により組織された第1回世界気候会議は、WMOが継続的に観測している二酸化炭素をはじめ温室効果ガスの濃度上昇や、それらに伴う気候変動が経済に大きな影響を与えていることを、世界各国が協力して人々に警告するように求めました。

また、1980年代半ばに入ると気候変動の研究家が危機感を強めます。

WMOは世界各国が一同に集まって気候変動に関する対策を議論する場、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)を設立しました。

IPCCの目的は、自然科学や社会科学の研究成果を基にして地球温暖化対策に科学的根拠を与えることにあります。

そして1990年のIPCC第一次評価報告書では、「人類の経済活動によって気候変動が生じる恐れを否定できない」と発表しました。

続いて1994年、大気中の温室効果ガス濃度安定化を究極の目的とした「国連気候変動枠組条約」(UNFCCC)が発効しました。

発展途上国を含む全てのUNFCCC締結国は、究極の目的のために各国にて対応策を考え、実施し、その経過と結果を「締結国定例会議」(COP)にて報告することが義務付けられています。

▼参考:全国地球温暖化防止活動推進センター「気候変動枠組条約」

全世界で目標設定、SDGs達成に向けた歩み

2010年、メキシコ・カンクンにて開催されたCOP16にて、締結国間で気候変動の影響を回避するために産業革命後の気温上昇を2°C未満に収める「2°C目標」が合意されました。

そして2°C目標を設定することによって、大気中に残された温室効果ガス排出可能量を明らかにする「カーボンバジェット」が設定されました。

その結果、このままだと全世界の経済活動に残された排出可能量はあと数十年しか持たないためカーボンバジェット内での経済活動を続けていく必要があることが分かりました。

2015年、フランス・パリで開かれたCOP21で「パリ協定」が締結。

2010年のCOP16にて合意された「2°C目標」に加えて、気温上昇を1.5°C未満に抑える努力義務が追加されました。

さらに地球の温室効果ガス濃度をピークアウトさせるために、21世紀後半には地球上の森林などの吸収量とバランスが取れた状態にすることが世界共通目標として掲げられました。

パリ協定には先進国・途上国含む196カ国、世界の温室効果ガス排出量の55%以上を占める国が参加しています。

パリ協定は歴史上最も画期的だと言われています。その理由は二つあります。

1.途上国を含むすべての国が対象

今までの温室効果ガス排出量削減は先進国のみに義務付けられていました。

しかし途上国も2000年代に著しい成長を遂げて、それに伴い温室効果ガス排出量もずっと増加傾向にあります。

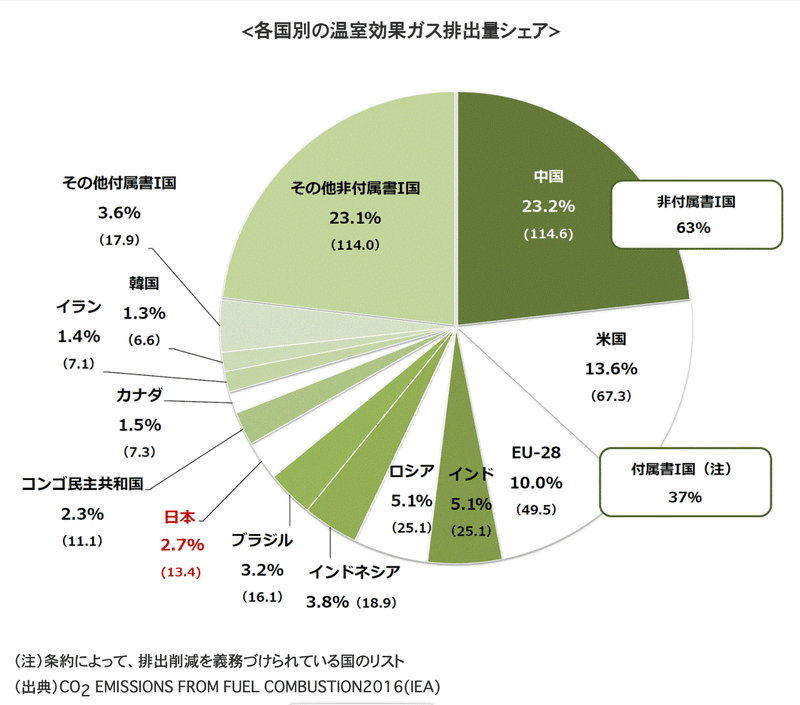

事実、2016年当時の全世界温室効果ガス排出量の内訳をみると中国が全体の23.2%、インドが5.1%、インドネシアが3.8%の割合を占めています。

途上国も対象にすることで全世界的なインパクトが大きくなるという背景から、途上国を含むすべての国に温室効果ガス排出量削減が義務付けられました。

2.ボトムアップアプローチ

今までの温室効果ガス排出量削減に関する施策は先進国を中心にトップダウンで決められていたところ、パリ協定では各国が自国の状況に応じた実現可能な目標を掲げ、自主的な削減対策を打つことが認められました。

トップダウンでなくボトムアップによるアプローチは、かねてから日本が提唱してきた手法でもあります。

▼参考:経済産業省・資源エネルギー庁「今さら聞けない『パリ協定』〜何が決まったのか?私たちは何をすべきか?〜」

2050年ネットゼロへの歩み

そしてパリ協定から5年、2020年に世界各国で「2050年までに実質温室効果ガス排出量をゼロにする」、ネットゼロ目標が宣言されました。

ネットゼロを宣言した背景には、今のままでは気温上昇は1.5°Cどころか2°C未満という目標すら達成できないと、多くの専門家や研究員の研究結果が示していたためです。

これ以上産業を発展させるにはネットゼロに向けたイノベーション、つまり脱炭素関連の技術発展が必要不可欠です。

2021年にはCOP26に先駆けて、国際エネルギー機関(IEA)などの呼びかけで「IEA-COP26ネットゼロサミット」がオンラインにて行われ、日本を含む締結国から40カ国以上が参加しました。

サミットでは国際エネルギー機関より7つの原則が提唱されました。

- 持続可能な経済の復旧への投資

- 脱炭素化に向けた2050年の中間地点である2030年へのロードマップ作成

- 加盟各国による情報、技術の共有

- 脱炭素イノベーションのための官民連携

- 官民による脱炭素イノベーションへの投資

- 脱炭素に関する教育の強化

- 新たなエネルギーの供給保証や世界のエネルギーシステムの回復力強化メカニズムの確保

これらの原則に基づき日本ではネットゼロに向けた税制優遇策や、機械設備への投資の補助金など様々な施策を始めました。

▼参考:経済産業省・資源エネルギー庁「『カーボンニュートラル』って何ですか?(後編)~なぜ日本は実現を目指しているの?」

まとめ

14世紀から大気汚染という世界課題が始まり、大気中の温室効果ガス排出量濃度のバランスを保つ世界的な目標が掲げられ、そして現在、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする宣言がされています。

これだけ全世界的な取り組みに育つにはここまで述べてきた通り、長い道のりがありました。

引き続き強固な国際協調とイノベーションの創出への努力が必要です。

そしてなにより各個人の行動変容なしには決して解決できません。