温室効果ガス(GHG)とは?その役割、影響、そして削減方法まで徹底解説

温室効果ガスは、地球の気候を形づくるうえで重要な役割を果たす一方、過剰に増加すれば地球温暖化を加速させる原因ともなります。

CO₂、メタン、N₂O、フロン類といったガスは、それぞれに異なる特性と影響力を持ち、産業活動や農業、交通、日常生活など多様な分野から排出されています。

本記事では、温室効果ガスの科学的な発見の歴史から始まり、現在の気候変動との関係、各種ガスの特徴と排出源、そしてIPCC第6次報告書が示す将来予測までを包括的に解説。

さらに、国際協定の進展や日本の削減目標、技術革新、個人の行動に至るまで、私たちが温暖化対策に取り組むために必要な基礎知識と実践の視点を提供します。

地球規模の課題にどう立ち向かうか――その理解と行動の第一歩として、本記事が役立つことを目指します。

温室効果ガスの世界平均濃度が過去最高更新というニュースがWMO(世界気象機関)から発表されていましたが、これは17年連続とのことで、温室効果ガスの削減が世界中で急務がといわれている中、まだピークアウトしていないのが現状です。

▼参考:温室効果ガスの世界平均濃度が過去最高更新 二酸化炭素・メタン・一酸化二窒素のいずれも 世界気象機関(WMO)

温室効果ガスを初めて認識

温室効果ガスの存在が初めて認識されたのは、19世紀初頭の科学的発見に端を発します。

1824年、フランスの物理学者ジョゼフ・フーリエは、地球が太陽から受ける熱の一部が大気によって保持され、これが地表を温める仕組みであると理論化しました。

フーリエの発見は、「なぜ地球が予想以上に温かいのか」という問いに対する最初の科学的な答えであり、温室効果の概念を示すものでした。

続いて1859年、イギリスの科学者ジョン・ティンダルが、二酸化炭素(CO₂)や水蒸気などの特定のガスが赤外線を吸収して熱を保持する性質を発見し、この仕組みが地球の温暖化に寄与していることを実験で証明しました。

ティンダルの研究により、特定の気体が熱を閉じ込めることで地球の温度に影響を及ぼす仕組みが科学的に立証され、温室効果ガスが地球温暖化の要因であるという認識が徐々に広がりました。

20世紀に入ると、化石燃料の大量消費が進み、それに伴って大気中のCO₂濃度が上昇し始め、気候変動との関連性が注目されるようになりました。

こうして、温室効果ガスが地球の気温や気候に影響を与えるメカニズムについての理解が深まり、今日の気候変動研究の基礎が築かれたのです。フーリエとティンダルの発見は、温室効果ガスへの関心を喚起し、その後の研究に道を開く歴史的な転換点となりました。

温室効果ガスの歴史

1859年、イギリスの科学者ジョン・ティンダルは、特定の気体が熱を吸収する性質を実験で解明し、二酸化炭素や水蒸気が気候に与える影響を証明することに成功し、温室効果をもたらす気体が地球のエネルギーバランスにどう関与しているかを示すことで温暖化の可能性を裏付けました。

さらに、1896年にはスウェーデンの化学者スヴァンテ・アレニウスが、人間の産業活動による二酸化炭素排出が大気中に増加し、それが地球の気温上昇を引き起こす可能性があるとを理論化し、初めて温室効果ガスの増加が人類の活動と気候変動を直接結びつけることを示し、地球温暖化の理論的基盤を築きました。

1950年代に入ると、アメリカの科学者チャールズ・デービッド・キーティングが、ハワイのマウナロア観測所で大気中の二酸化炭素濃度を継続的に測定しました。

彼の記録した「キーティング曲線」は、二酸化炭素濃度の増加が年々進行していることを明らかにし、産業革命以降の人間活動が気候に及ぼす影響を科学的に示した初の長期データとなりました。

この曲線は、温暖化の進行を目の当たりにする基礎データとして、気候変動問題に対する警鐘を鳴らしました。

1970年代以降、温室効果ガスと気候変動への懸念は科学と国際的な協調により一層高まり、対策の基盤が築かれてきました。

まず1970年代には、気候変動と大気汚染が世界的に議論されるようになり、1972年の「国連人間環境会議」では、環境問題が初めて国際的な課題として位置づけられました。

この会議が環境保護の重要性を国際社会に広める契機となり、温室効果ガス問題への関心が大きく高まりました。

1980年代には、科学者たちの研究が進み、温室効果ガスの増加が地球温暖化の主因であることが一層明確になりました。

この時期に、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が1988年に設立され、温暖化に関する科学的な評価や政策提言を目的としたレポートを発表し始めました。

IPCCの報告書は、気候変動が地球環境と人類社会にもたらす重大な影響を各国に認識させ、温暖化の緩和策を推進する上での基盤を築きました。

1992年にリオデジャネイロで開催された「地球サミット」では、温室効果ガスの削減と気候変動対策を目的とした「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」が採択され、世界各国が気候変動に対する行動を起こすための初の法的枠組みが構築されました。

UNFCCCは、すべての国が温室効果ガス排出の抑制に取り組むことを目指したもので、先進国にはリーダーシップが求められ、持続可能な開発のための協力体制が本格化しました。

次に、1997年に採択された「京都議定書」は、先進国に温室効果ガスの削減目標を課し、国際的な温暖化対策の礎を築きました。

京都議定書では、排出量取引やクリーン開発メカニズム(CDM)など市場メカニズムが導入され、効率的な削減が図られましたが、アメリカが批准しなかったことや、中国など主要な排出国が対象外となったことから、実効性に課題が残りました。

2015年に成立した「パリ協定」は、京都議定書の枠を超え、すべての加盟国が自主的に温室効果ガス削減目標を設定し、気温上昇を2℃未満、理想的には1.5℃未満に抑えるための取り組みを開始しました。

パリ協定では、適応と緩和のための資金支援や技術移転も強調され、先進国と途上国が連携して気候変動に取り組む体制が整えられています。

これにより、温室効果ガス削減は各国の持続可能な発展目標に組み込まれ、地球温暖化防止への意識が国際社会で広く共有されるようになりました。

現在では、温室効果ガス削減は国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも反映され、企業、地方自治体、そして個人レベルでも具体的な取り組みが進んでいます。

カーボンニュートラルや再生可能エネルギーの普及を通じ、気候変動を緩和し、持続可能な未来を築くための行動が、地球規模で展開されています。

このように、温室効果ガスの歴史は科学と政策の進展とともに深まってきたものであり、気候変動対策は現代において不可欠な社会的課題として認識され続けています。

IPCC6次報告書と温室効果ガス

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書は、温室効果ガスが地球温暖化に与える影響と、その進行がもたらす深刻なリスクを示した、最新かつ最も包括的な科学的評価です。

この報告書では、産業革命以降に急増したCO₂、メタン、亜酸化窒素などの温室効果ガスが地球の気温上昇を加速させていることが再確認されています。

とくにCO₂は、地球温暖化の最も主要な原因とされ、気候システムに直接的な負荷を与えることが詳細に説明されています。

報告書では、科学の進展により、気候モデルが従来よりも高い精度で未来の気候変動を予測できるようになったことが大きな特長です。

この結果、温室効果ガスの排出が現状のまま推移する場合、21世紀中に平均気温が1.5℃、あるいは2℃以上上昇する可能性が高くなると予測されています。

この気温上昇が生態系や社会基盤に深刻な影響を及ぼすことが懸念され、報告書は温暖化のリスクを低減するためには、早急かつ大幅な温室効果ガス排出削減が不可欠であるとしています。

具体的には、2050年までに「ネットゼロ」を達成することが推奨され、再生可能エネルギーの利用拡大、エネルギー効率の改善、炭素除去技術の導入が求められています。

さらに、日本でも第6次報告書の発表を受け、気候政策の見直しが進められています。

政府や企業、自治体では、この報告書をもとに温室効果ガス削減計画が策定され、脱炭素社会の実現に向けた具体的な対策が講じられています。

IPCC第6次評価報告書は、温室効果ガスの科学的影響を裏付けるだけでなく、気候変動に立ち向かうための世界的な協力を促す重要な根拠資料として位置づけられており、温暖化防止に向けた行動の緊急性と実行力が今後さらに問われることになります。

▼出典:国立環境研究所 より精緻な科学的知見を提供−IPCC第1作業部会第6次評価報告書概要−

温室効果ガスとは?

温室効果ガスとは、地球の大気中に存在し、太陽からの熱を地球に閉じ込めて温度を維持する役割を持つ気体の総称です。

この温室効果により、地球は昼夜を問わず温暖な環境を保つことができ、生命が生存できる安定した気候が形成されています。

温室効果ガスが地表からの熱を吸収し、再び地球に放射し続けることが「温室効果」と呼ばれ、この現象のおかげで、地球は現在の平均気温を保っています。

温室効果ガスの代表例には、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、およびフロン類があります。

二酸化炭素は、主に化石燃料の燃焼や森林破壊によって増加し、温室効果ガスの中でも影響が大きいです。

メタンは農業(特に畜産業)や埋め立てゴミから発生し、一酸化二窒素は肥料の使用によって放出されます。

フロン類は冷媒やエアロゾルに含まれ、特にオゾン層の破壊にも寄与しているため、環境保護の観点から規制が強まっています。

地球の温暖化は、これらの温室効果ガスの増加によって大気中に過剰な熱が蓄積されることで進行します。産業革命以降、化石燃料の大量使用によって二酸化炭素が急激に増加し、温暖化が加速しています。

その結果、気温上昇に伴う異常気象の増加、海面上昇、氷河の融解、生態系の変化といった現象が世界的に観測され、これらが人類の生活や生物多様性に大きな影響を及ぼしています。

温室効果ガスの削減は、持続可能な地球環境を守るための重要な課題です。国際的な取り組みとして、パリ協定などを通じて各国が削減目標を掲げ、再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の向上、持続可能な農業・林業の促進といった施策を推進しています。

温室効果ガスを抑える取り組みは、気候変動を抑制し、将来の世代に健全な地球環境を引き継ぐための不可欠なアクションとされています。

温室効果ガスの種類

二酸化炭素(CO₂)

二酸化炭素は最も多く排出される温室効果ガスであり、主に化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の燃焼、工業活動、そして森林伐採などによって発生します。

発電、輸送、製造業など広範囲の経済活動に伴う排出が多いため、長期的に大気中に残りやすく、地球温暖化への影響が大きいです。

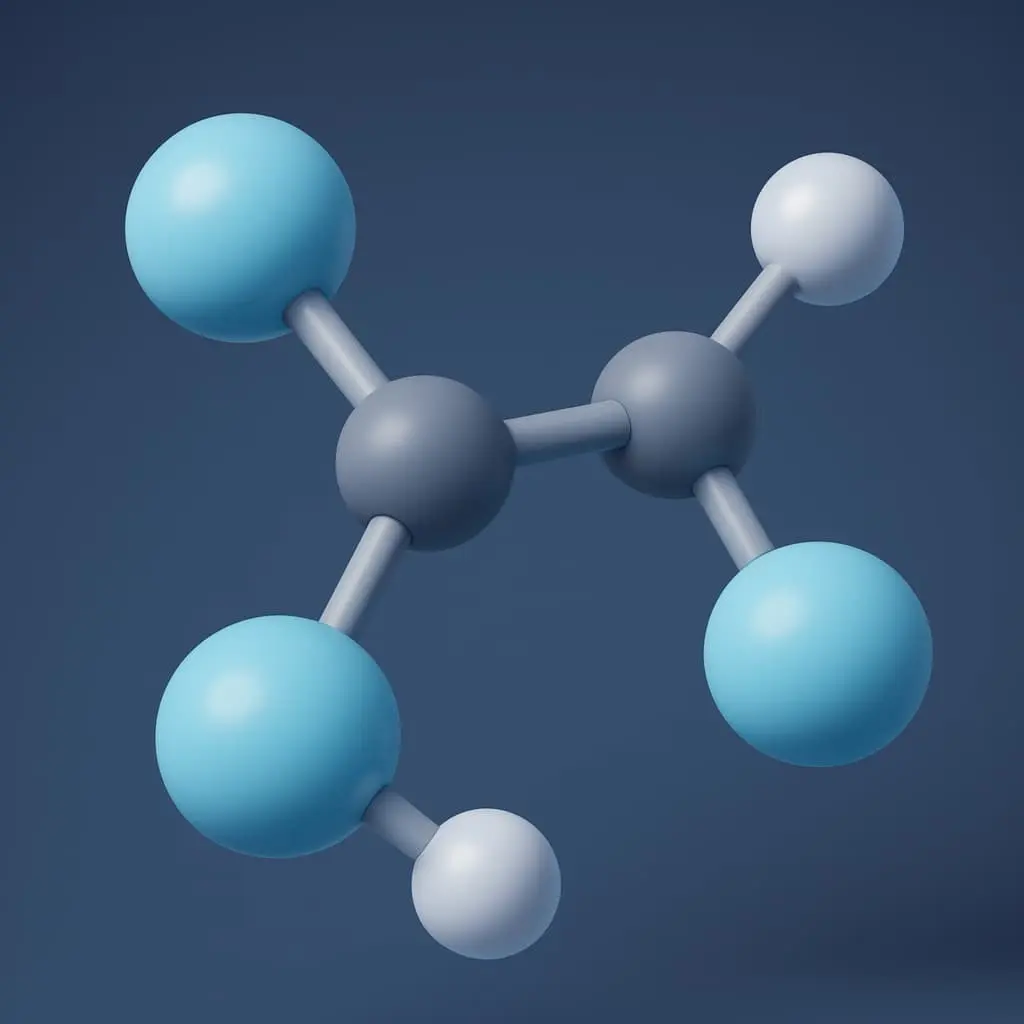

メタン(CH₄)

メタンはCO₂よりも温暖化効果が高く、主に農業(特に家畜の消化プロセス)、埋め立てゴミの分解、化石燃料の採掘と輸送などから排出されます。

メタンの分子は大気中で10〜20年ほどの寿命を持ちますが、その温室効果は二酸化炭素の数十倍とされ、短期間での気候への影響が懸念されています。

一酸化二窒素(N₂O)

一酸化二窒素は主に農業(特に化学肥料の使用)、工業プロセス、廃水処理などで発生します。

大気中で100年以上の寿命があり、温暖化効果も高いことから、少量でも地球温暖化に大きく寄与しています。

また、N₂Oはオゾン層の破壊にも影響を及ぼすため、環境に二重の悪影響を及ぼします。

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

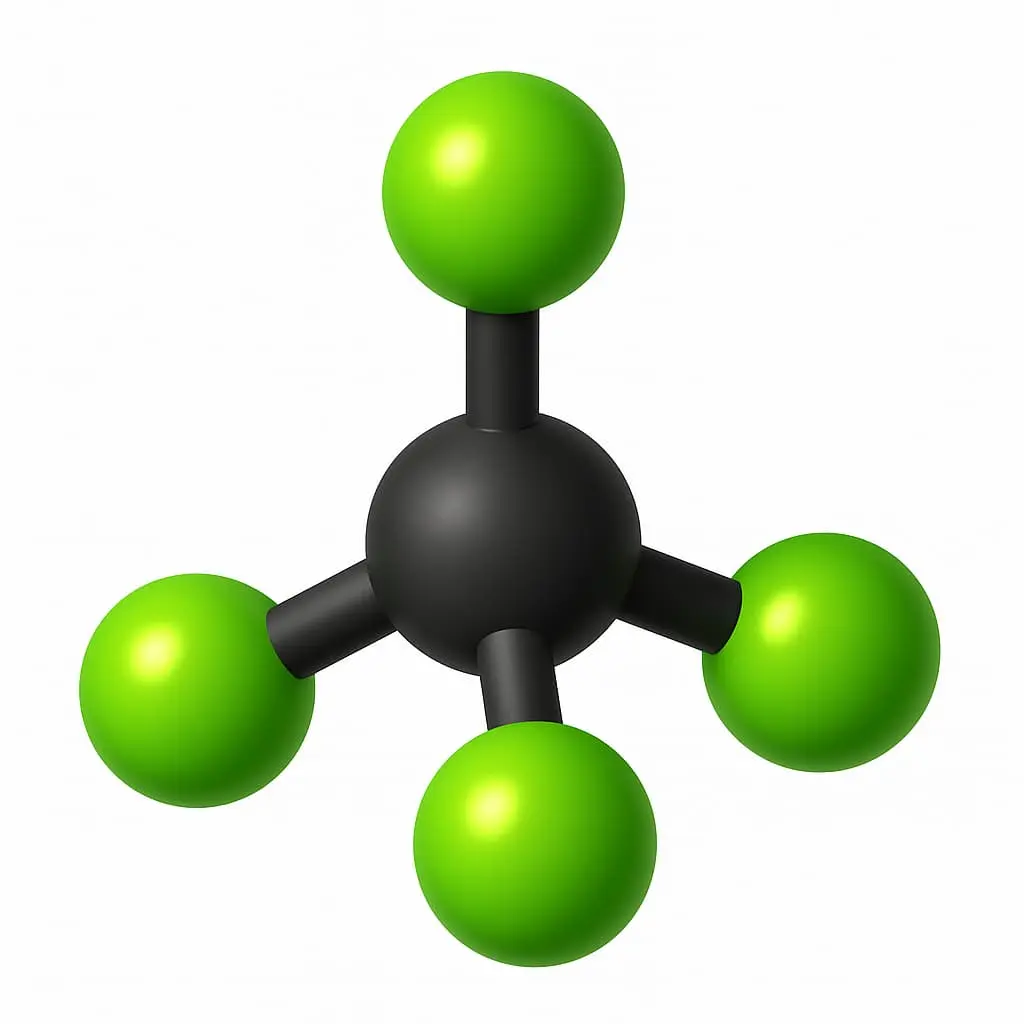

ハイドロフルオロカーボン(HFCs)

ハイドロフルオロカーボン(HFCs)は、冷媒やエアロゾルスプレー、発泡剤、消火剤などで使用される人工的な化合物です。

HFCsはオゾン層を破壊しないため、オゾン層保護の観点から、以前使われていたオゾン層破壊物質であるクロロフルオロカーボン(CFCs)の代替として広く利用されるようになりました。

しかし、HFCsは強力な温室効果ガスであり、地球温暖化に大きな影響を与えます。

大気中での寿命は数年から数十年程度で、モントリオール議定書の改正により、近年は段階的な削減が進められています。

キガリ改正により、多くの国がHFCsの削減に合意しており、HFCsに代わる温暖化への影響が少ない冷媒の開発が進められています。

パーフルオロカーボン(PFCs)

パーフルオロカーボン(PFCs)は、主に半導体製造や金属加工(特にアルミニウムの精錬)などの工業プロセスで使用される化合物です。

PFCsは大気中で数千年と非常に長い寿命を持ち、温室効果も強力であるため、少量でも地球温暖化に大きく寄与します。

また、自然に分解されにくいことから、大気中に長期にわたって残留し、累積的な影響が懸念されています。

パーフルオロカーボンはモントリオール議定書の規制対象にはなっていませんが、地球温暖化対策として、排出削減が重要視されています。

六ふっ化硫黄(SF₆)

六ふっ化硫黄は主に電気絶縁体としての用途で使われる人工的なガスで、特に送電装置や変電設備での使用が一般的です。

SF₆は非常に高い温暖化効果を持ち、二酸化炭素の約2万3000倍もの温室効果があるとされています。

また、大気中での寿命が約3200年と極めて長いため、環境への持続的な影響が大きく、漏出を防ぐための厳格な管理が求められています。

三ふっ化窒素(NF₃)

三ふっ化窒素は、電子機器の製造(特に半導体や液晶パネルの製造)で使用されるガスで、製造工程の洗浄やエッチングに用いられます。

NF₃も非常に強力な温室効果ガスで、二酸化炭素の約1万7000倍の温室効果を持っています。

さらに、大気中で約740年の寿命を持つため、長期にわたって気候に影響を与え続ける可能性が高く、排出削減のための監視と管理が重視されています。

▼環境省:算定方法及び排出係数一覧の地球温暖化係数を参考に弊社で作成

温室効果ガスの削減方法

温室効果ガスの削減には、エネルギー源の見直し、産業や日常生活での効率改善、農業や廃棄物管理の改善、そして個人の行動が不可欠です。

まず、最も大きな取り組みが、化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーに転換することです。

石炭や石油、天然ガスを使って発電したり、輸送を担ったりする際に大量の二酸化炭素が排出されていますが、太陽光や風力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーは二酸化炭素の排出がほとんどありません。

そのため、世界中でこれらのエネルギー源への移行が進み、温室効果ガスの大幅な削減が期待されています。

次に、エネルギー効率の向上が挙げられます。製造業や建築、交通、家庭に至るまで、エネルギーの無駄を減らす技術が数多く開発されています。

例えば、製造現場では効率的な機械の導入や生産プロセスの最適化が進められ、家庭では断熱性の高い建物や省エネ家電が普及しています。

これにより、同じ活動を行ってもエネルギーの使用量が減り、結果として温室効果ガスの排出量も抑えられます。

農業分野でも削減の努力が進んでいます。

畜産業では、家畜の消化過程でメタンが発生しますが、飼料や飼育方法を改善することでメタン排出量を減らす取り組みが行われています。

また、稲作でも水の管理を工夫し、田んぼからのメタン発生を抑える技術が開発されています。こうした工夫により、農業が地球温暖化に与える影響を最小限にとどめることが可能です。

廃棄物の管理も重要な要素です。埋立地では廃棄物が分解される過程でメタンが発生しますが、リサイクルや堆肥化を推進することで埋め立てる量を減らし、排出量を抑えることができます。

さらに、廃棄物処理場でのメタン回収技術を導入し、エネルギー源として再利用することで、無駄を減らしながら温暖化対策を進めています。

最後に、個々の行動も温室効果ガス削減において大きな役割を果たします。

省エネを意識して電力や水の使用を控えたり、公共交通機関や自転車を利用したり、地産地消の食材やリサイクル製品を選ぶなど、日常の小さな選択が積み重なることで、大きな削減効果が生まれます。

こうした個人の行動が、温室効果ガス排出を抑えるだけでなく、気候変動への意識を高める社会的な波及効果ももたらします。

温室効果ガスの削減は、エネルギーの転換と効率化、農業や廃棄物処理の工夫、そして私たち一人ひとりの行動が積み重なることで達成されるものであり、これらの取り組みが相互に支え合いながら、持続可能な未来を築く基盤となっていくのです。

日本は温室効果ガスの排出削減に向け、2050年までに「カーボンニュートラル」、すなわち温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としています。

この長期目標に加え、2030年までに2013年比で温室効果ガスを46%削減するという具体的な中間目標も掲げています。

これは、気候変動への国際的な対応枠組みであるパリ協定に基づき、日本が世界に対して約束した目標であり、気温上昇を1.5℃に抑えるために必要とされる貢献を表しています。

▼出典:内閣府 第2-1-12図 我が国の温室効果ガス削減目標

まとめ

温室効果ガスは本来、地球を生命が暮らせる温度に保つ働きを持ちますが、排出が増えすぎると地球温暖化の主因となります。

CO₂やメタン、N₂O、フロン類はそれぞれ性質が異なり、産業・農業・交通・日常生活など幅広い分野から排出されています。

19世紀の科学的発見を経て研究は進み、IPCC第6次報告書では「気温上昇を1.5℃以内に抑えるには、2050年までのネットゼロが不可欠」と警鐘が鳴らされました。

再生可能エネルギーの拡大、省エネや効率化の工夫、農業や廃棄物管理の改善、さらに一人ひとりの選択が未来を左右します。

日本も46%削減(2030年)、2050年カーボンニュートラルを目指しており、政策・企業・市民が連携してこそ成果が生まれます。

温室効果ガスの抑制は環境問題にとどまらず、持続可能な社会を築く基盤であり、今後の行動が次世代の暮らしを決定づけるのです。