Scope3カテゴリ9-輸送・配送(下流)について具体的に解説

Scope3カテゴリ9「下流の輸送・配送」は、企業が販売した製品を消費者へ届ける物流過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を算定する重要領域です。

近年、EC市場の急成長や国際物流網の複雑化により、このカテゴリの影響度は拡大し、企業の環境戦略において避けて通れないテーマとなっています。

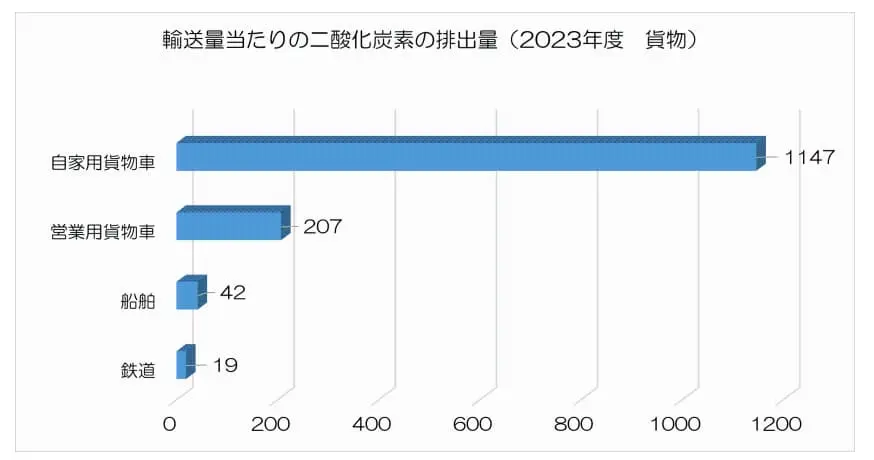

輸送にはトラック・鉄道・船舶・航空といった多様な手段が関わり、距離や積載効率、燃料種別によって排出量は大きく変動します。

正確な算定には詳細なデータ収集が不可欠ですが、実務上は情報取得が難しく、算定を除外する企業も少なくありません。

それでも、Scope3カテゴリ9は単なる数値管理にとどまらず、ESG評価や投資家からの信頼に直結する戦略的指標として位置付けられています。

今後は、AIを活用したルート最適化、モーダルシフト、EVトラックや燃料電池車の導入、さらにはドローン配送といった革新的な施策が注目されています。

本記事では、Scope3カテゴリ9の定義や重要性から算定方法、具体的な削減施策、最新の技術動向までを体系的に解説し、持続可能な物流戦略構築のヒントを提供します。

Scope3 カテゴリ9の概要

Scope3カテゴリ9の定義と重要性

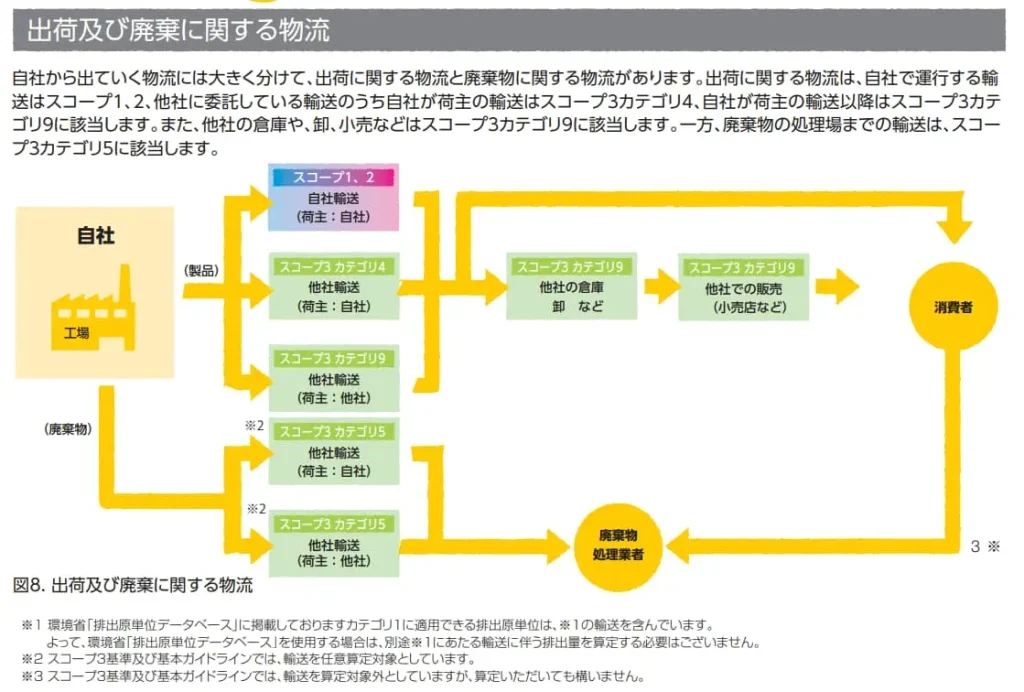

Scope3のカテゴリ9「下流の輸送・配送」は、企業が販売した製品を消費者に届けるまでの物流過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象としています。

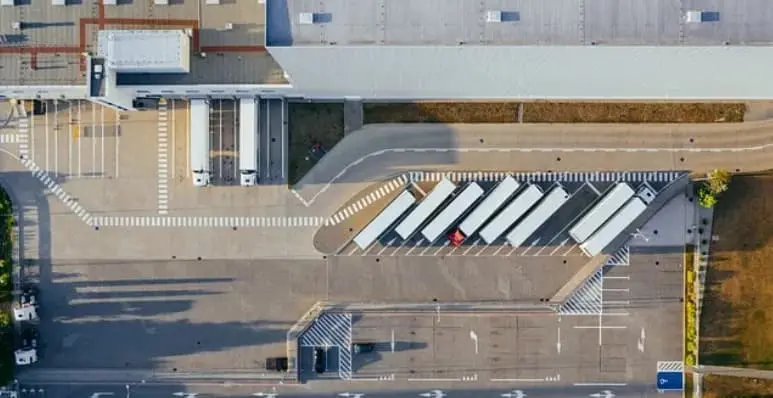

対象範囲は広く、販売拠点から小売店や倉庫での保管、配送センターでの仕分け、さらにはラストマイル配送まで含まれます。

特に近年、ECや通信販売の拡大に伴い、宅配便の件数が急増していることから、このカテゴリの存在感は大きく増しています。

この領域は単なる輸送プロセスではなく、サプライチェーン全体の環境影響を把握するための重要な枠組みです。

企業が気候変動対策を強化するうえで欠かせないカテゴリであり、持続可能な物流を実現するための基盤とも言えます。

企業経営における重要性と今後の展望

Scope3カテゴリ9の管理は、環境経営の文脈で極めて重要です。

企業が直接コントロールしにくい領域である一方、投資家や消費者からは、環境負荷削減への取り組みや透明性の高い情報開示が強く求められています。

そのため、このカテゴリは単なる排出量の測定にとどまらず、企業のESG評価やブランド価値にも直結します。

今後は、AIを活用した配送ルートの最適化、共同配送の仕組み、再生可能エネルギーを利用した低炭素輸送などが拡大していくでしょう。

さらに、地域密着型の物流ネットワークやEVトラックの導入など、持続可能な物流モデルの構築が企業に求められています。

こうした取り組みは、環境負荷を減らすだけでなく、物流コスト削減や業務効率化といった経営面でのメリットにもつながります。

このように、Scope3カテゴリ9は環境報告のための数値にとどまらず、企業の姿勢を示す戦略的な指標です。

次に取り上げる「算定方法」を理解することで、より正確に排出量を把握し、実効性ある削減施策へとつなげることができます。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ9の算定方法

Scope3カテゴリ9は、販売後に顧客へ届けられる物流過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を定量化するものです。

トラック・鉄道・船舶・航空といった輸送手段の違いや輸送距離、積載効率、燃料種別によって排出量は大きく変動します。

正確な算定を行うことは、ESG評価や投資家からの信頼性向上にも直結するため、今や多くの企業にとって不可欠な取り組みとなっています。

輸送実態の把握と算定手法の選択

算定の第一歩は、輸送ルートや手段に関する実態把握です。

トラック輸送では走行距離、燃費性能、積載率が鍵となり、鉄道や船舶では「輸送重量×輸送距離」に排出係数を掛け合わせて計算します。

一般的に用いられる式は 「輸送距離 × 運搬重量 × 排出係数」 であり、国内輸送は主要拠点間の距離、国際輸送は港湾から配送先までの標準ルートを基準とすることが多いです。

実測データがない場合は、標準値や業界平均を活用する推計方法も認められています。

さらに重要なのが積載効率です。積載率が低いと1製品あたりの排出量が増加するため、配送の統合やルート最適化によって空車率を下げることが削減効果につながります。

実務では「貨物1トンを1km輸送するあたりのCO₂排出量(g-CO₂/トンキロ)」を指標とするケースが多く、国際的にも比較可能性の高い単位です。

一次データの活用と削減施策へのつなぎ込み

算定精度を高めるには、物流事業者やサプライヤーから得られる一次データの活用が欠かせません。

燃料使用量や実際の輸送距離・積載率などの実測値は、業界平均値に依存する二次データよりも精緻な分析を可能にします。

環境省のガイドラインやGHGプロトコル、IEAなど信頼性の高いデータベースも補助的に活用できますが、一次データへの移行がグローバルに推奨されています。

こうして得られた算定結果は、その後の削減施策に直結します。

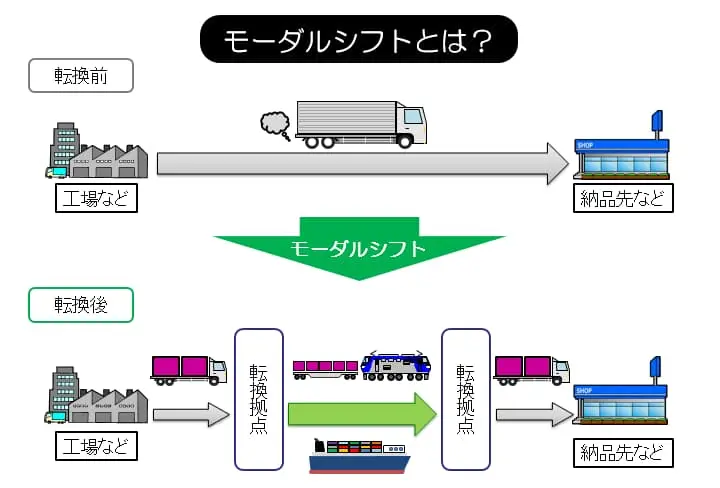

たとえば、排出量の大きい幹線輸送を鉄道や海運に切り替えるモーダルシフト、都市部のラストマイル配送におけるEVトラックや燃料電池車の導入、さらには再生可能エネルギーによる充電インフラの活用は、いずれもデータに裏付けられた取り組みです。

単なる数値管理にとどまらず、「削減可能性を定量的に把握し、次のアクションに結び付ける」ことが、Scope3カテゴリ9の算定における本質的な役割といえます。

は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)

Scope3 カテゴリ9の削減施策

Scope 3カテゴリ9における温室効果ガス(GHG)排出削減の施策は、物流全体の効率化と環境負荷低減を同時に実現するための取り組みが中心となります。

物流の効率化

Scope3カテゴリ9における排出削減の基本は、物流全体の効率化と低炭素化の両立です。販売拠点から消費者に届くまでのプロセスを対象とするため、輸送ルートの最適化や輸送手段の切り替え、積載効率の改善といった幅広いアプローチが求められます。

まず取り組むべきは、配送ルートの最適化です。

AIやデジタルツールを活用して最短ルートを設計することで、燃料消費とCO₂排出量を大幅に削減できます。

倉庫や配送センター間での輸送を効率化すれば、積載効率の向上にもつながります。

次に、低排出車両の導入が効果的です。

電動トラックや燃料電池車は都市部のラストマイル配送に適しており、再生可能エネルギーによる充電を組み合わせれば、さらに環境負荷を低減できます。積載効率を高めることも忘れてはならない要素です。

配送スケジュールを統合し、空車率を下げることで、同じ量をより少ないエネルギーで輸送できるようになります。

さらに、モーダルシフトは大規模な削減に直結します。

トラックから鉄道や海運へと輸送手段を切り替えることで、単位輸送あたりの排出量を大幅に削減できます。

鉄道はCO₂排出が少なく、海運は大量輸送に強いため、幹線物流の低炭素化に有効です。

加えて、消費者との協力も重要です。

まとめ配送や指定日配送の仕組みを導入すれば、配送回数の削減につながります。

地域内での共同配送も、車両の重複稼働を防ぎ、排出量削減に寄与します。

最後に、物流のデジタル化とIoT活用は施策を支える基盤です。センサーやリアルタイムデータを用いて運行状況を可視化することで、エネルギーロスの把握と改善が可能となります。

これらを組み合わせれば、環境負荷の低減だけでなく、コスト削減や業務効率化という経済的メリットも実現できます。

▼出典:国土交通省 モーダルシフトとは

ドローン配送の環境貢献

ドローン配送は、Scope3カテゴリ9の排出削減における革新的な技術オプションです。

特にラストマイル配送において、従来の車両輸送を補完し、環境負荷を軽減できる点で注目されています。

ドローンの最大の利点は、電動で稼働するためCO₂排出を大幅に抑えられることです。

再生可能エネルギーで充電すれば、ゼロエミッション配送も可能となります。

また、空を飛ぶことで交通渋滞を回避し、無駄な走行距離を削減できるため、エネルギー効率の面でも優れています。住宅地や山間部といったアクセスが難しい地域でも、短時間で直接配送できる点は大きな強みです。

加えて、ドローンはラストマイルの効率化に直結します。

この段階は物流全体で最もコストとエネルギーを消費する部分ですが、ドローンを活用すれば小型荷物を短時間で複数地点に届けられ、燃料費・人件費の削減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。

ただし課題も存在します。現状では小型・軽量の荷物に限定され、バッテリー容量や悪天候時の運用制約も残っています。

また、航空法や飛行許可などの規制、安全性やプライバシーの懸念といった社会的課題も解決が必要です。

それでも、技術進化と規制整備が進めば、AIやIoTと連携したリアルタイム最適化や複数ドローンの同時運用が可能となり、効率性と環境性能はさらに高まるでしょう。

加えて、農村部や離島、災害時の緊急物流など、社会インフラとしての役割を担う可能性もあります。

総じて、ドローン配送はScope3カテゴリ9の削減施策の中で、未来志向の取り組みとして高い期待を集めています。

今後は既存輸送システムを補完する形で導入され、持続可能な物流ネットワークを構築するカギとなるでしょう。

▼出典:国土交通省 令和 5 年度 無人航空機等を活用したラストワンマイル配送実証事業

まとめ

Scope3カテゴリ9「下流の輸送・配送」は、企業が販売した製品を消費者に届ける過程で発生するGHG排出量を可視化する重要領域です。

eコマースの拡大により存在感が増す一方、詳細データの収集が難しく、算定除外されるケースも少なくありません。

しかし、輸送ルートの最適化や低排出車両の導入、積載効率の改善、鉄道・海運へのモーダルシフトといった施策により、削減余地は大きい分野です。

さらに、AIやIoTによるデジタル管理やドローン配送などの技術革新が、ラストマイル効率化と排出削減を後押ししています。

今後は、規制整備や再生可能エネルギーの普及とあわせて、環境負荷低減と物流効率化を同時に実現することが企業に求められます。

本カテゴリの取り組みはESG評価や企業価値向上にも直結し、持続可能な経営戦略の要となるでしょう。

▼おすすめのお役立ち資料