ハイドロフルオロカーボン(HFC)とは? 温室効果ガスとしての特徴と地球温暖化への影響

私たちの生活を快適にしてくれるエアコンや冷蔵庫。その中で欠かせないのが「冷媒」と呼ばれるガスです。

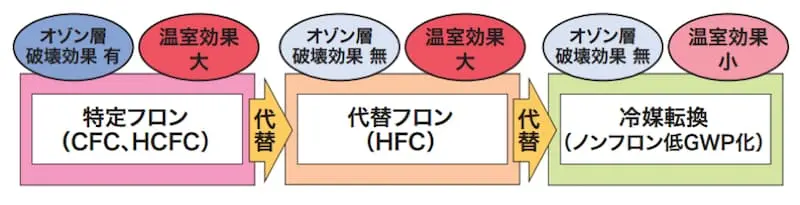

その代表格であるハイドロフルオロカーボン(HFC)は、かつてオゾン層を破壊したCFC(クロロフルオロカーボン)やHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)に代わる“環境にやさしい冷媒”として登場しました。

塩素を含まないためオゾン層を傷つけないことから、1990年代以降、世界中で急速に普及したのです。

しかし、近年ではその「見えないリスク」が注目されています。

HFCはオゾン層を守る一方で、二酸化炭素(CO₂)の数百〜数千倍という強力な温室効果(GWP)を持つことが明らかになりました。

つまり、排出量が少なくても地球温暖化への影響は非常に大きいのです。

そのため、HFCはメタンや一酸化二窒素と並ぶ“非CO₂温室効果ガス”として、世界的に削減が進められています。

日本でも「フロン排出抑制法」によって製造から廃棄までの管理が強化され、企業には漏えい防止や回収・再利用の取り組みが求められています。

また、HFO・CO₂・アンモニアなどの低GWP冷媒が次世代技術として注目されており、環境性能と冷却効率を両立する新たな時代が始まりつつあります。

本記事では、HFCの基本構造や環境影響、そして未来の冷媒技術の動向までをわかりやすく解説します。

ハイドロフルオロカーボン(HFC)の基礎知識

定義と基本的な性質

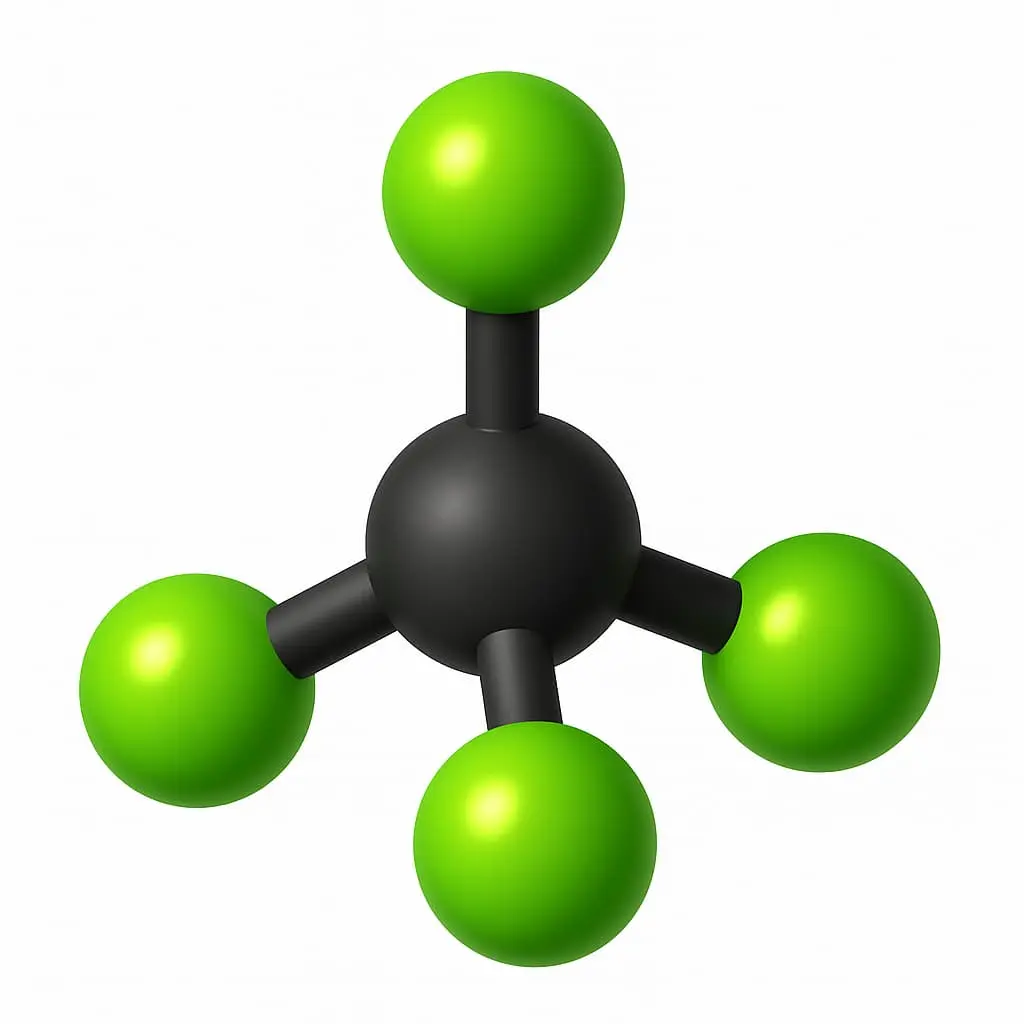

ハイドロフルオロカーボン(HFC:Hydrofluorocarbon)とは、炭素(C)、水素(H)、フッ素(F)から構成される合成ガスで、主に冷媒や発泡剤、洗浄剤などに使用されている化合物群である。

HFCはかつてのクロロフルオロカーボン(CFC)やハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)と異なり、塩素(Cl)を含まない点が大きな特徴である。

この性質により、オゾン層破壊には寄与しない「非オゾン層破壊物質」として1990年代以降に急速に普及した。

しかし、HFCはオゾン層に優しい一方で、極めて高い温室効果を持つガスとして知られている。

二酸化炭素(CO₂)の温室効果係数(GWP=Global Warming Potential)を1とした場合、代表的なHFCであるHFC-134aはGWP値が約1,300に達し、HFC-23では12,400にも及ぶ。

これは、同じ質量で排出された場合、CO₂の数千倍の温室効果をもたらすことを意味します。

このため、HFCは「非CO₂温室効果ガス」の代表格として、メタン(CH₄)や一酸化二窒素(N₂O)と並び、気候変動政策における重点削減対象に位置付けられている。

国際的にはモントリオール議定書の「キガリ改正」により、HFCの段階的削減が進められており、日本でも「フロン排出抑制法」の改正によって、製造・使用・回収の各段階での規制が強化されている。

-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)

化学式・構造と温室効果メカニズム

HFCは、炭化水素骨格の水素原子をフッ素で部分的に置換した化合物である。

化学式の例として、HFC-134aは CH₂FCF₃(1,1,1,2-テトラフルオロエタン)、HFC-23は CHF₃(トリフルオロメタン)などが挙げられる。

これらの分子構造に含まれるC–F結合は極めて強く安定しており、大気中での化学反応性が低いため、分解されにくい。

この特性が大気寿命の長期化(約14〜20年)をもたらし、温室効果ガスとしての持続性を高めている。

HFCの温室効果は、赤外線(IR)吸収特性に起因する。

地球から放射される赤外線の中波長域(約8〜12 µm)の“大気の窓”と呼ばれる領域において、HFCは強い吸収帯を持つ。

これにより、地表から宇宙へ逃げるはずの熱放射を効率的に吸収・再放出し、放射強制力を高めてしまう。

この吸収特性は、CO₂やCH₄ではカバーされていない波長域に重なっているため、微量であっても非常に強い温暖化効果を発揮する。

さらに、HFCは水蒸気やオゾンと異なり、自然循環に組み込まれにくい人工的ガスであるため、排出後は対流圏や成層圏に長期間滞留する。

このため、排出量がわずかでも、地球規模の放射バランスに顕著な影響を与える。

IPCC第6次評価報告書(AR6)では、HFC全体が人為起源温室効果の約2〜3%を占めると推定されており、その影響は今後も無視できないレベルにある。

HFCの種類と特徴の比較

主要なHFCの一覧と用途(HFC-134a, HFC-23など)

ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、複数の異なる化学構造を持つガスの総称であり、主に冷媒・発泡剤・洗浄剤として利用されている。

代表的な化合物とその用途は以下の通りである。

| 化合物 | 化学式 | 主な用途 | GWP値(100年換算) | 大気寿命(年) |

|---|---|---|---|---|

| HFC-134a | CH₂FCF₃(1,1,1,2-テトラフルオロエタン) | カーエアコン、冷蔵庫、スプレー製品 | 約1,300 | 約14 |

| HFC-32 | CH₂F₂(ジフルオロメタン) | 家庭用エアコン(R-32冷媒) | 約675 | 約5 |

| HFC-125 | C₂HF₅(ペンタフルオロエタン) | 業務用冷凍機、混合冷媒(R-410A構成成分) | 約3,170 | 約29 |

| HFC-152a | C₂H₄F₂(1,1-ジフルオロエタン) | 発泡剤、エアゾール、冷媒代替 | 約138 | 約1.5 |

| HFC-23 | CHF₃(トリフルオロメタン) | 半導体製造副産物、冷媒(特殊用途) | 約12,400 | 約222 |

これらのうちHFC-134aは自動車用エアコンに最も多く使用され、1990年代以降に旧冷媒CFC-12(フロン12)からの代替として普及した。

HFC-32は比較的新しい冷媒で、従来の混合冷媒(R-410Aなど)よりも温室効果が半分以下と低く、現在では「低GWP冷媒」として採用が広がっている。

一方で、HFC-23のようにGWP値が極端に高い物質も存在し、半導体製造過程などで副生成されるため、排出管理や回収の徹底が国際的な課題となっている。

日本でも環境省の統計によれば、フロン類排出量の約3割がHFC由来であり、その多くが冷凍空調分野から発生している。

パーフルオロカーボン(PFC)・ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)との違い

HFCは、同じ「フロン類」に分類されるパーフルオロカーボン(PFC)やハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)と化学的性質が似ているが、構造・環境影響・政策対応の点で明確な違いがある。

まず、HCFCは、CFCの代替として1980〜90年代に使用された物質群で、分子内に塩素(Cl)を含む。

塩素は成層圏で紫外線により分解され、オゾン層破壊に寄与することが判明したため、モントリオール議定書により段階的廃止が進められてきた。日本では2020年に新規生産・輸入が原則禁止となっている。

これに対して、HFCは塩素を含まないためオゾン層を破壊しない。

そのためHCFCの後継として導入されたが、GWPが高く気候変動への寄与が大きい点が問題視され、2016年のキガリ改正によってHFCも削減対象に加わった。

一方、PFCは炭素とフッ素のみで構成され、化学的に非常に安定している。

大気中での寿命は数千〜数万年に及び、GWPも非常に高い(例:CF₄=約7,390、C₂F₆=約12,200)。

主に半導体・FPD製造プロセスで使用されるが、分解しにくいため「永続性温室効果ガス(Long-lived GHG)」として特に厳しい管理が求められている。

| 分類 | 主元素構成 | オゾン層破壊 | 温室効果係数(GWP) | 大気寿命 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| CFC | C, Cl, F | あり(高) | 非常に高い(例:R-12=10,900) | 100年超 | 旧冷媒(廃止済) |

| HCFC | C, H, Cl, F | あり(中) | 高(例:R-22=1,810) | 約12年 | 空調・発泡剤(削減中) |

| HFC | C, H, F | なし | 中〜高(例:R-134a=1,430) | 約5〜20年 | 冷媒・発泡剤(削減対象) |

| PFC | C, F | なし | 非常に高(例:CF₄=7,390) | 数千年 | 半導体・FPD製造 |

この比較から分かるように、HFCはオゾン層破壊のない代替物質である一方、温室効果が依然として高い“過渡的冷媒”である。

現在、各国ではこれに代わる次世代冷媒として、自然冷媒(CO₂、アンモニア、プロパン)やハイドロフルオロオレフィン(HFO)への転換が進んでいる。

これらはGWP値が極めて低く、持続可能な選択肢として注目されている。

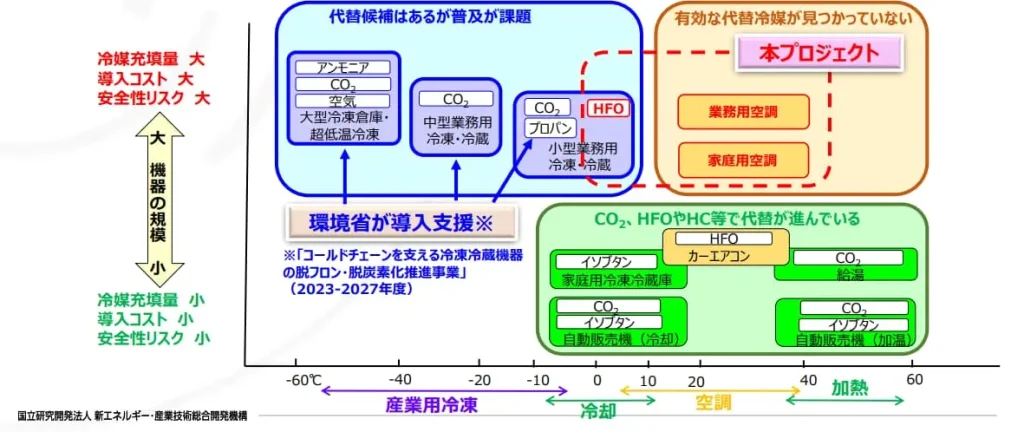

▼出典:NEDO 「次世代低GWP冷媒の実用化に向けた高効率冷凍空調技術の開発」(中間評価)

冷媒・産業用途におけるHFCの役割

エアコン・冷凍機などでの利用

ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、現代の冷凍空調分野を支える主要冷媒として広く使用されている。

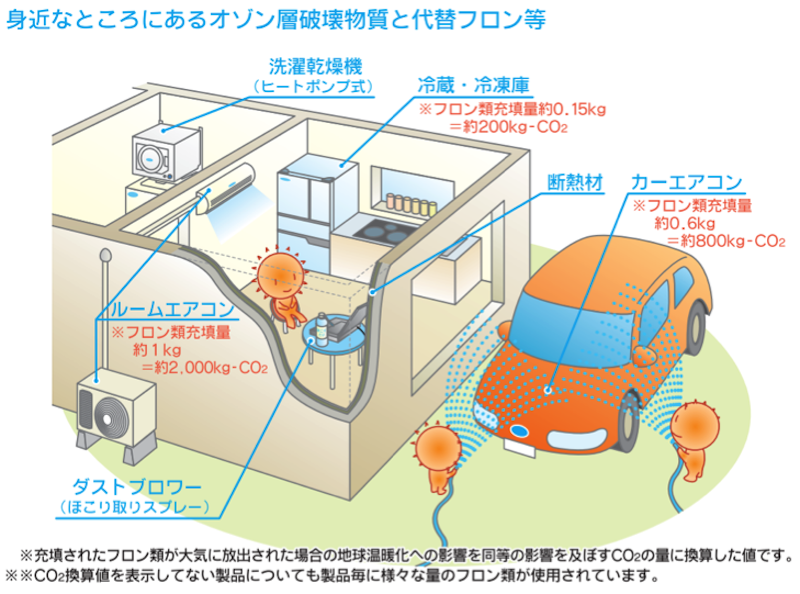

特にエアコン・冷蔵庫・冷凍倉庫など、温度制御を伴うシステムの多くはHFCを基盤とした冷媒サイクルで運転しており、「Fガス(フッ素系ガス)」に分類される冷媒の約9割がHFCで占められている。

代表的な用途として、自動車用エアコンにはHFC-134a、家庭用エアコンにはHFC-32(ジフルオロメタン)が広く用いられている。

HFC-32は、従来主流だった混合冷媒R-410A(HFC-32とHFC-125の混合)の構成要素でもあり、冷却性能が高く、エネルギー効率に優れることから、現在では単独冷媒として採用が拡大している。

また、業務用・産業用冷凍機では、HFC-125やHFC-404Aなどの混合冷媒が一般的だ。

これらは低温域で安定した冷却能力を発揮し、食品製造、物流、スーパーの冷凍ショーケースなどで不可欠な役割を果たしている。

一方で、これらの混合冷媒はGWP値が高く、代替冷媒(HFOやCO₂冷媒など)への転換が加速している。

日本国内では、「フロン排出抑制法」により、機器の製造・使用・廃棄の全段階でのHFC管理が義務化されている。

とくに2023年以降、メーカーには機器の充填量・漏えい率の公表が求められ、使用段階での排出削減が政策的に重要視されている。

こうした制度背景を踏まえると、HFC冷媒の利用は今後「高効率化」と「低GWP化」の両立が求められる局面にあると言える。

▼出典:フロン排出抑制法ポータルサイト フロン排出抑制法の概要

半導体製造や医療用途など、その他の産業利用

HFCは冷媒だけでなく、電子部品・医療・精密化学など多様な分野でも利用されている。

とくに注目すべきは、半導体や液晶パネル(FPD)製造工程におけるプラズマエッチング・クリーニング用途である。

HFC-23(トリフルオロメタン)やHFC-125は、高い絶縁性と熱安定性を活かして、反応ガスやパージガスとして使用されている。

これらは製造工程で副生成されることも多く、産業副産物としてのHFC排出が国際的な課題となっている。

日本でも環境省が2023年度以降、半導体分野におけるHFC-23排出回収のモニタリング制度を強化している。

医療分野では、HFC-134aやHFC-227eaが吸入型医薬品(pMDI:定量噴霧式吸入器)の噴射推進剤として用いられている。

これらは人体に無害で安定性が高く、代替が難しい用途の一つとされている。

現在、欧州では低GWP代替噴射剤(HFO-1234zeやHFA-152aなど)への転換が進みつつあるが、医療安全性の検証に時間を要するため、完全代替には猶予期間が設けられている。

その他、HFCは発泡剤(断熱材・冷蔵庫パネル)や精密洗浄剤としても利用される。

例えばHFC-245faやHFC-365mfcは、フロン規制後に普及した発泡剤で、優れた断熱性能を持つ一方、GWPが800前後と依然高いため、HFO系発泡剤への置き換えが進行している。

こうした用途群を俯瞰すると、HFCは「冷媒ガス」に留まらず、エネルギー効率・製造歩留まり・医療安全性など複数の社会的価値を支える基盤技術であることが分かる。

その一方で、GWPの高さから排出抑制が急務であり、各産業において“機能維持と環境負荷低減の両立”が課題として浮上している。

▼出典:ノンフロン 家庭用冷凍冷蔵庫

HFCの代替と未来の冷媒技術

代替フロン(HFO・CO₂・アンモニア等)の種類と利点

HFCに代わる低GWP冷媒として、HFO・CO₂・アンモニア・炭化水素系が注目されている。

なかでもHFO(ハイドロフルオロオレフィン)は、HFCと同系統ながら大気中で分解しやすく、GWP値が1未満〜10程度と極めて低い。自動車エアコンや業務用冷凍機ではHFO-1234yfやHFO-1234zeの採用が進む。

自然冷媒では、CO₂冷媒(R-744)がヒートポンプ給湯機や冷凍ショーケースで普及し、アンモニア(R-717)は産業用冷凍機で高効率性を発揮している。

プロパン(R-290)やイソブタン(R-600a)など炭化水素系も家庭用冷蔵庫で主流となっている。

これらはオゾン層を破壊せず、GWP値が極めて低い点が大きな利点である。

技術革新と持続可能な冷媒選択(2027年以降の規制強化を見据えて)

2027年からは、モントリオール議定書キガリ改正に基づく次期削減段階が始まり、先進国ではHFCの使用量を2011〜2013年比で約40%削減することが求められる。

これに対応して、企業は「低GWP冷媒への転換+漏えい削減技術の導入」を急ぐ必要がある。

注目される動きとして、

- HFOとCO₂の混合冷媒による性能最適化

- 自然冷媒対応機器の小型化・高効率化

- 使用済み冷媒の回収・再生・再利用

- IoTを活用した漏えい監視・自動検知

が進んでいる。

環境省は「脱フロン社会実現ロードマップ(2023)」で、2030年までにHFC排出量を2013年比50%削減を目標に掲げており、企業の冷媒選択は環境対応だけでなくブランド信頼性や国際競争力の要素にもなりつつある。

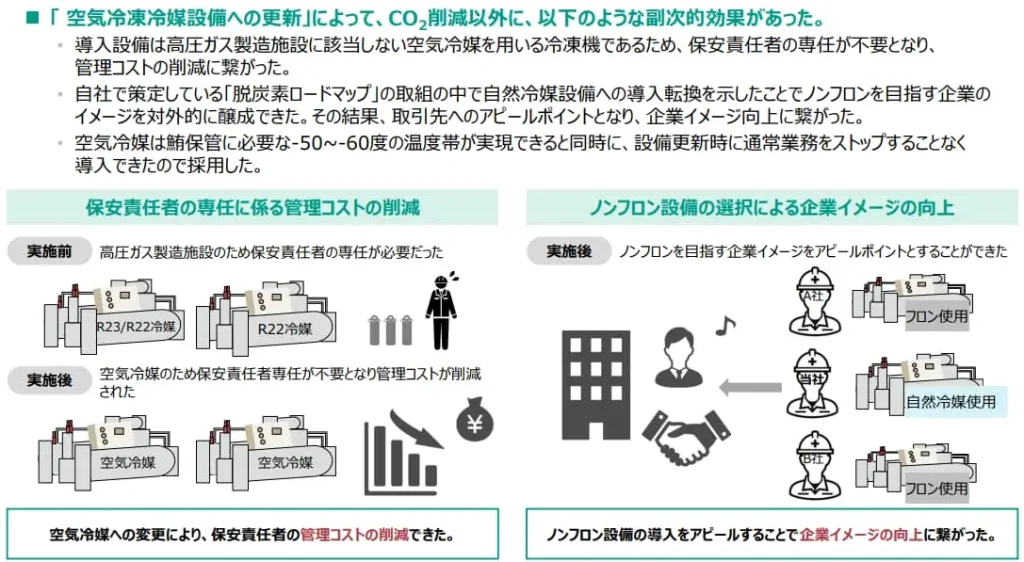

▼出典:脱フロン・脱炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業

まとめ

ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、かつてオゾン層を破壊したCFCやHCFCに代わる“クリーンな冷媒”として登場しました。

しかし実際には、二酸化炭素の数千倍にも及ぶ温室効果(GWP)を持つ強力な温室効果ガスであり、新たな気候リスクとして注目されている。

自動車用エアコンや冷蔵庫など、私たちの生活を支える冷凍空調技術の多くがHFCを利用しているが、その排出抑制は今や世界共通の課題です。

日本では「フロン排出抑制法」により、製造から廃棄までの徹底管理が進む一方、CO₂・アンモニア・HFOなどの低GWP冷媒への転換が加速しています。

2027年から始まるキガリ改正の新段階を前に、漏えいを減らし、回収・再利用を進める技術革新が求められています。HFCの歴史は、“便利さと地球環境の両立”を問い直す、まさに転換期を迎えています。