パーフルオロカーボン(PFCs)とは?|化学的特徴・規制を解説

パーフルオロカーボン(PFCs)は、炭素とフッ素のみで構成される極めて安定した化合物で、医療から産業まで幅広い分野で活用されています。

炭素‐フッ素結合は有機化学の中でも最も強固な結合のひとつとされ、PFCsは不燃性・絶縁性・酸素や二酸化炭素を大量に溶かし込む特性を持ちます。

この性質から人工血液や造影剤といった医療用途、高電圧機器やデータセンター冷却における冷媒、さらに半導体製造のプラズマエッチングやチャンバークリーニングなど先端産業に不可欠なプロセスガスとして利用されてきました。

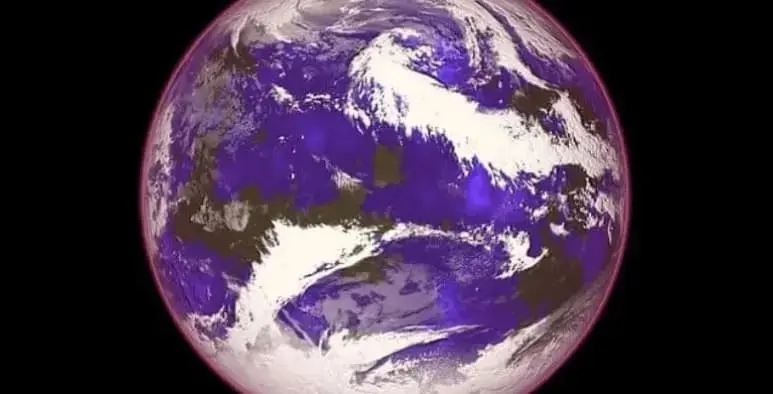

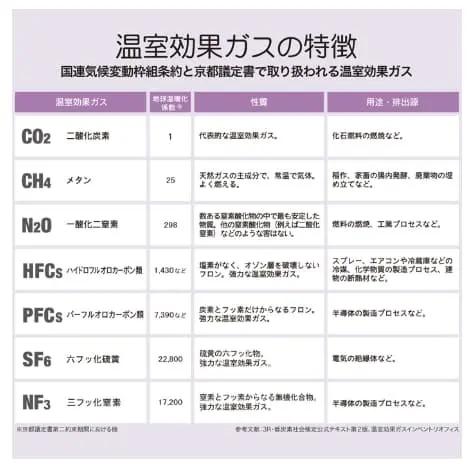

一方で、こうした利便性の裏には深刻な環境課題があります。PFCsは自然界でほとんど分解されず、大気中に数千年以上残存するため、地球温暖化係数(GWP)が二酸化炭素の数千倍にも達します。

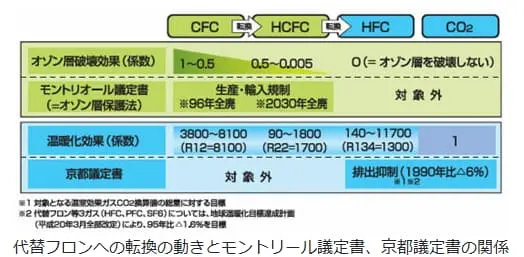

オゾン層破壊には関与しないものの、温室効果ガスとしての影響は極めて大きく、国際的には京都議定書やパリ協定で規制対象となり、日本でも温対法に基づき排出量の算定・報告が義務付けられています。

本記事では、パーフルオロカーボンの化学的特徴、主な用途、安全性と環境への影響、そして今後の規制動向までを包括的に解説します。

パーフルオロカーボンとは何か

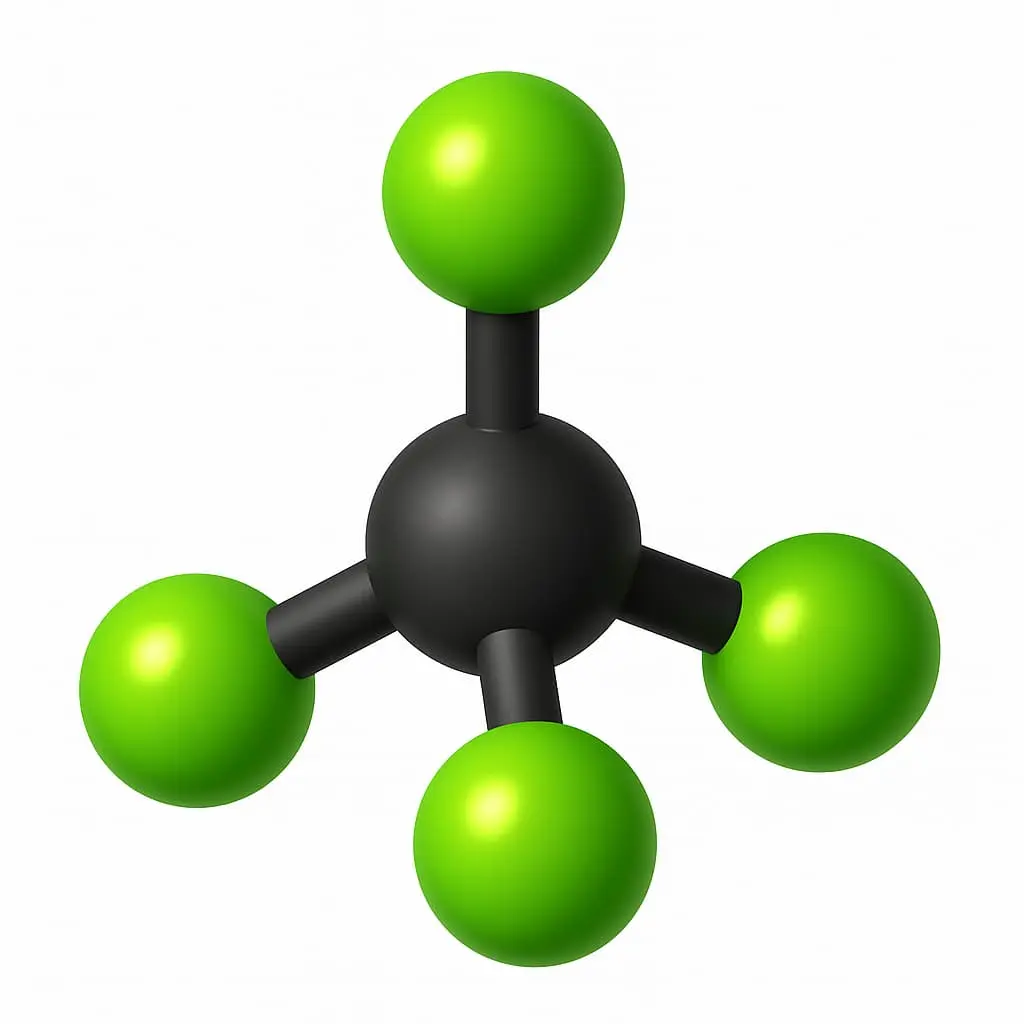

パーフルオロカーボンの化学式と構造

パーフルオロカーボン(PFCs)とは、炭素骨格を持つ分子に含まれる水素原子がすべてフッ素原子に置き換えられた化合物の総称です。

構成元素は炭素(C)とフッ素(F)のみで、極めて単純ながら強靭な構造を持っています。

代表的な物質として、テトラフルオロメタン(CF₄)、ヘキサフルオロエタン(C₂F₆)、オクタフルオロシクロブタン(c-C₄F₈)などが挙げられます。

これらは国際的にも「高い温室効果ガス」として注目される化合物群です。

PFCsは自然界に豊富に存在するものではなく、主に人為的に合成されます。

その代表的な製造方法がサイモンズ法(電気化学的フッ素化:Electrochemical Fluorination, ECF)です。

これは有機化合物を無水フッ化水素に溶かし電解することで、炭素-水素結合(C–H)を炭素-フッ素結合(C–F)へと置換する方法です。

効率や副生成物の課題はありますが、工業的規模でのフッ素化に広く利用されています。

パーフルオロカーボンの化学的特徴

パーフルオロカーボンの特性を理解するうえで鍵となるのが、炭素-フッ素結合(C–F結合)の存在です。

C–F結合は有機化学の中でも最も強力な結合のひとつとされ、その結果、PFCsは非常に安定した物質となります。

- 極めて高い安定性:自然環境下ではほとんど分解されず、数千年以上大気中に残存することもあります。

- 不燃性:酸素が存在しても燃焼せず、安全性が高い。

- 低粘度・低表面張力:流動性に優れ、特殊な熱媒体や洗浄用途に適している。

- 高い絶縁性:電気的に安定で、高電圧機器の冷却・絶縁用途で利用される。

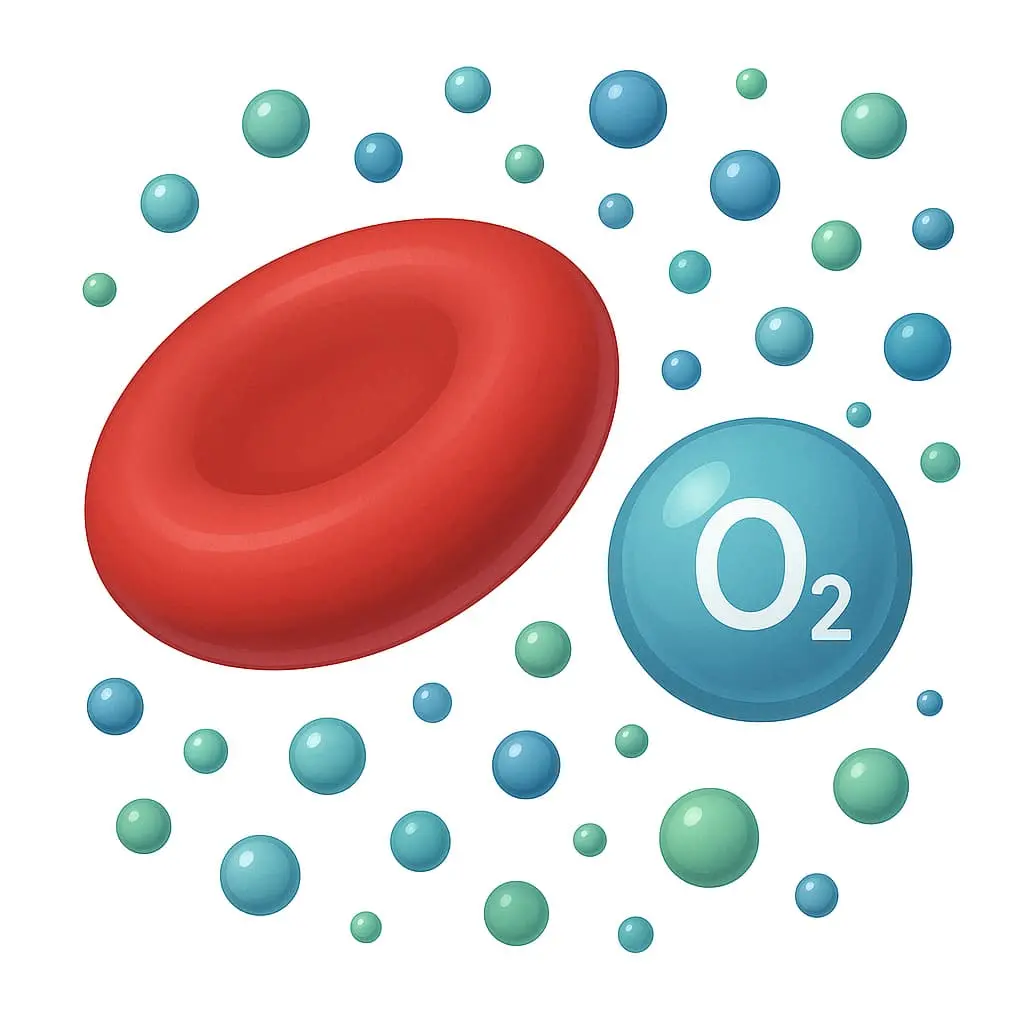

- 優れたガス溶解能:酸素や二酸化炭素を多く溶かし込むことが可能で、人工血液や呼吸補助の研究にも活用されてきた。

こうした特性は産業界や医療において大きなメリットとなる一方、環境面では「分解されにくく地球温暖化に寄与する」という深刻な問題を抱えています。

つまり、PFCsの持つ化学的安定性は「有用性」と「リスク」という二面性を併せ持つのです。

パーフルオロカーボンの主な用途

医療分野における利用

パーフルオロカーボン(PFCs)は、他の化学物質には見られない酸素や二酸化炭素を大量に溶解できる特性を持ちます。

この性質は、医療分野で画期的な応用を切り拓いてきました。

- 人工血液

1980年代には、Fluosol-DAと呼ばれるPFCエマルション製剤が米国FDAに承認されました。

これは血液型に依存せず酸素を運搬できる「人工血液」として利用され、大量出血や輸血リスクがある状況で一時的に使われました。現在も改良型製剤の研究が続いています。 - 腸管換気(EVA:Enteral Ventilation via Anus)

近年注目される新技術として、酸素を豊富に含んだ液体PFCを腸管内に投与し、腸壁を通じて血流に酸素を供給する方法があります。重篤な呼吸不全患者への新しい治療法として研究が進んでおり、動物実験段階では血中酸素濃度の改善が確認されています。 - 眼科・造影用途

パーフルオロデカリンなどの液体PFCは、眼科手術や造影剤として既に臨床で使用されてきた実績があります。生体内で化学的に不活性であるため、毒性や免疫反応がほとんど起こらない点が医療応用を可能にしています。

冷媒としての役割

PFCsは不燃性・高い熱安定性・優れた絶縁性能を持つことから、特殊な冷却用途でも利用されています。

特に高電圧機器の絶縁冷却材や、データセンターの液体冷却システムで採用される例があります。

従来の水や油では安全性や性能が不足する環境において、PFCは信頼できる冷却材として機能してきました。

しかし同時に、PFCsは地球温暖化係数(GWP)が非常に高い温室効果ガスであり、大気中に放出されると数千年以上残存します。

そのため、冷媒としての利用には規制強化や代替物質の検討が進められています。

▼出典:環境展望台 代替フロン・ノンフロン

工業用途とメリット

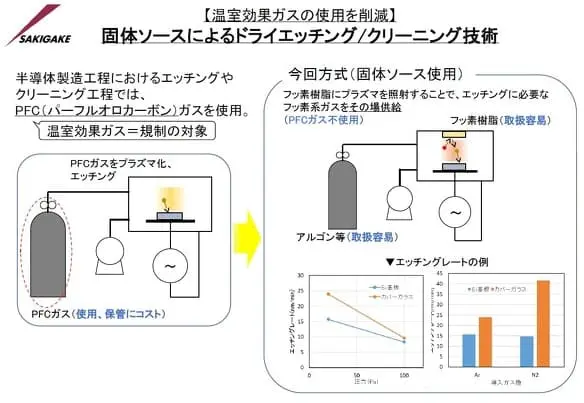

工業分野では、PFCsは半導体産業に不可欠なプロセスガスとして利用されています。

- 半導体製造

プラズマエッチングやCVD(化学気相成長)チャンバーのクリーニング工程で広く使用されます。

PFCプラズマから生成されるフッ素ラジカルがシリコン基板を精密に加工し、不要な堆積物を除去するためです。

現行のプロセスは特定のPFCに最適化されており、代替物質への切り替えが難しい「技術的ロックイン」の状態にあります。 - 不活性溶媒

高い化学的不活性から、特殊な反応における溶媒やプロセス流体としても利用されます。 - 消火剤(過去の用途)

不燃性と安定性を活かし、かつては消火剤としても用いられました。

しかし環境への影響が大きいため、現在では他の物質に置き換えられています。

▼出典:魁半導体

パーフルオロカーボンの安全性

毒性と環境への影響

パーフルオロカーボン(PFCs)は、化学的に非常に安定した物質です。

そのため生体内ではほとんど反応せず、毒性や抗原性は低いとされています。

この特性により、人工血液や造影剤といった医療分野での応用が可能となりました。

一方で、環境中に放出されると深刻な問題を引き起こします。

C–F結合の強さゆえに自然分解がほとんど起こらず、大気中での寿命は数千年から数万年に及ぶと推定されています。その間、強力な温室効果ガスとして地球温暖化に寄与します。

代表的な例として、テトラフルオロメタン(CF₄)は地球温暖化係数(GWP)が7390とされており、同じ質量の二酸化炭素と比べて桁違いの温室効果を持ちます。

他のPFCsも同様に数千~1万超のGWPを有し、排出量が少なくても気候変動に大きなインパクトを与えます。

▼出典:JCCCA 温室効果ガスの特徴

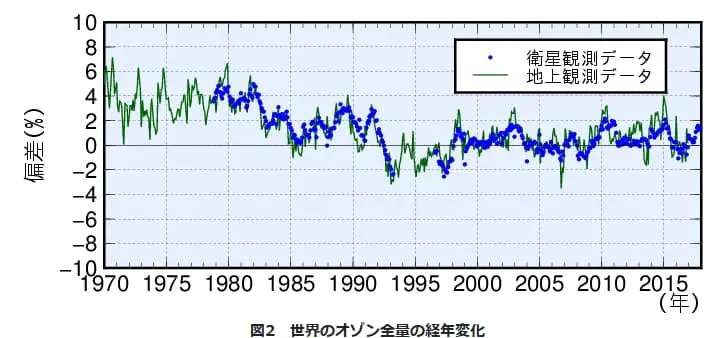

オゾン層への影響と規制

パーフルオロカーボンは、オゾン層破壊に直接関わる塩素や臭素を含まないため、オゾン層破壊係数(ODP)はほぼゼロとされています。

したがって「フロン類=オゾン層を破壊する」というイメージとは異なり、PFCs自体はオゾン層破壊に大きな影響を与えるわけではありません。

しかし、その極めて大きな温室効果から、国際的にも厳しい規制の対象となっています。

- 国際的規制:京都議定書で初めて規制対象ガスに指定され、その後パリ協定の枠組みでも排出削減が求められています。

- 日本国内:地球温暖化対策推進法(温対法)に基づき、企業はCF₄、C₂F₆、C₃F₈、c-C₄F₈など主要PFCsの排出量を算定・報告する義務があります。

特に半導体製造業界では、これらガスの利用と排出量が注目されており、技術的削減策や代替プロセスの開発が急務となっています。

▼出典:フロンによるオゾン層の破壊

まとめ

パーフルオロカーボン(PFCs)は、炭素とフッ素のみで構成される極めて安定した化合物です。

強力なC–F結合により不燃性や絶縁性、酸素溶解能など特異な性質を持ち、人工血液や眼科手術などの医療用途、高電圧機器やデータセンター冷却といった冷媒、さらには半導体製造の必須プロセスガスとして幅広く活用されています。

一方で自然分解されにくく、大気中では数千年以上残存し、地球温暖化係数(GWP)が数千〜1万超に達するため、気候変動に大きな影響を及ぼします。

オゾン層破壊には関与しないものの、国際的には京都議定書・パリ協定で規制対象となり、日本でも温対法により排出報告が義務化されています。

PFCsは医療・産業に不可欠な資源でありながら、環境リスクが高い物質であることから、今後は低GWP代替物質や排出削減技術の導入が急務です。