ブルー水素の現実と可能性|グリーン水素と並ぶ脱炭素エネルギーのもう一つの道

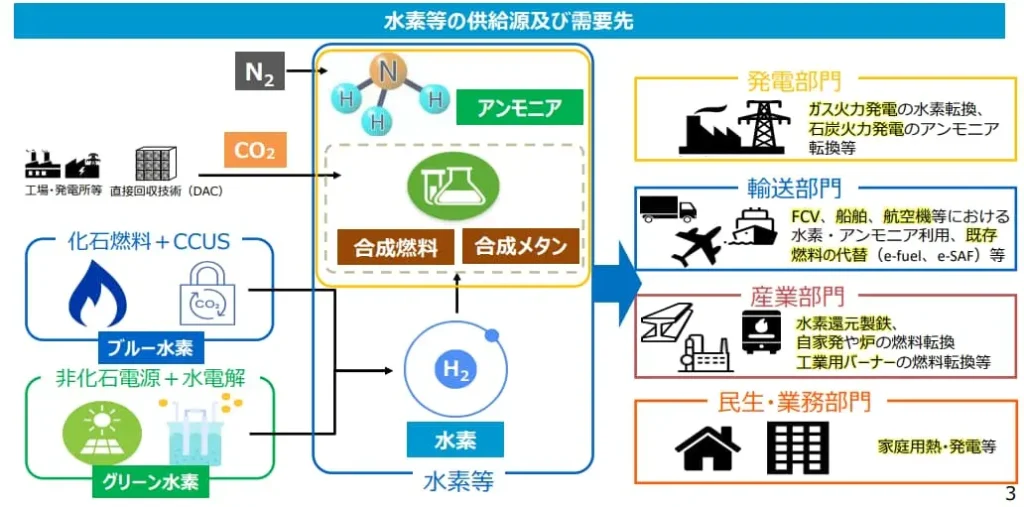

エネルギー転換が加速するいま、「ブルー水素」は化石燃料由来の水素にCCS/CCUSを組み合わせて排出を抑える低炭素水素として注目されています。

製造はSMRとATRが主流で、特にATRは高いCO₂回収率:95%以上を実現しやすく、大規模プラントの有力候補です。

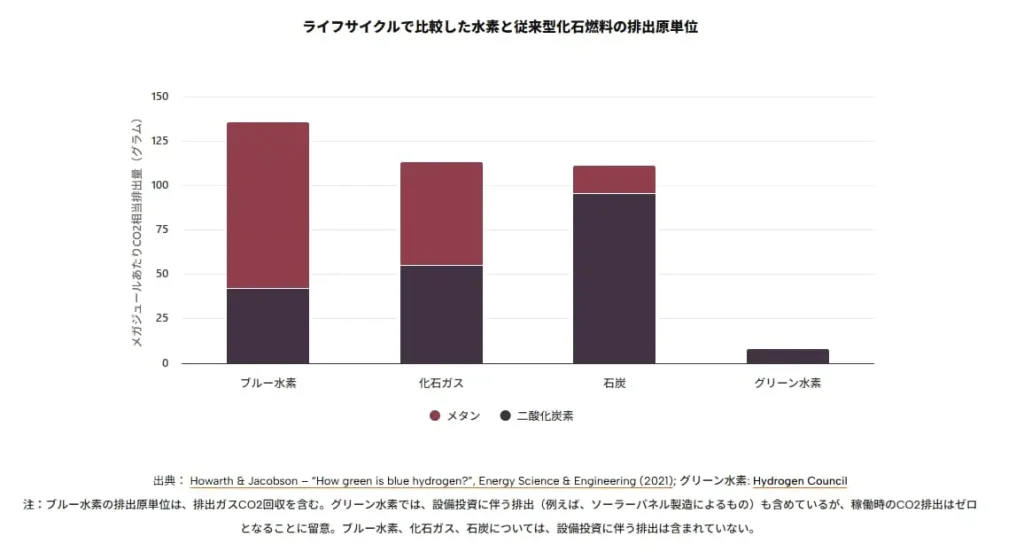

一方で評価軸は“回収率”からLCA(ライフサイクル)へと拡張し、ガス採掘~輸送でのメタン漏洩やCO₂輸送・貯留の副次排出まで含めた“実効的な低炭素性”が問われています。

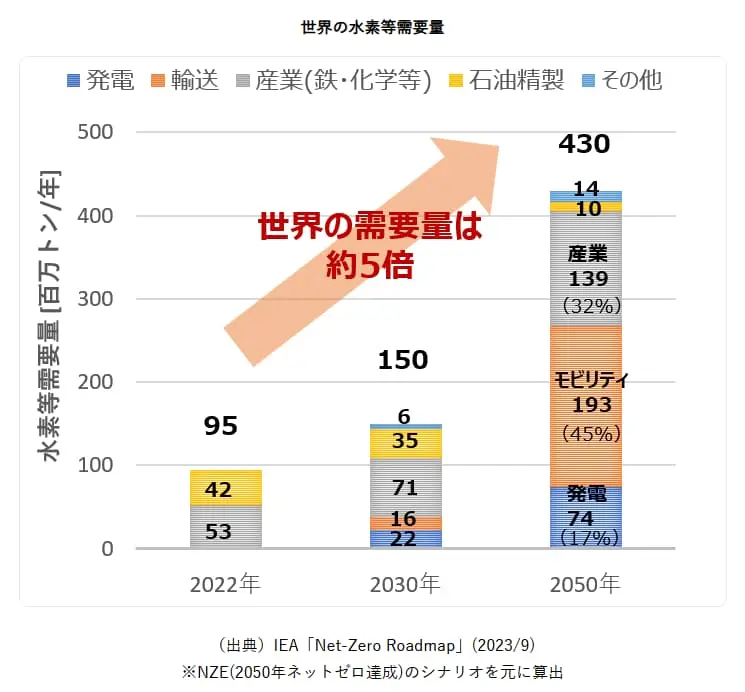

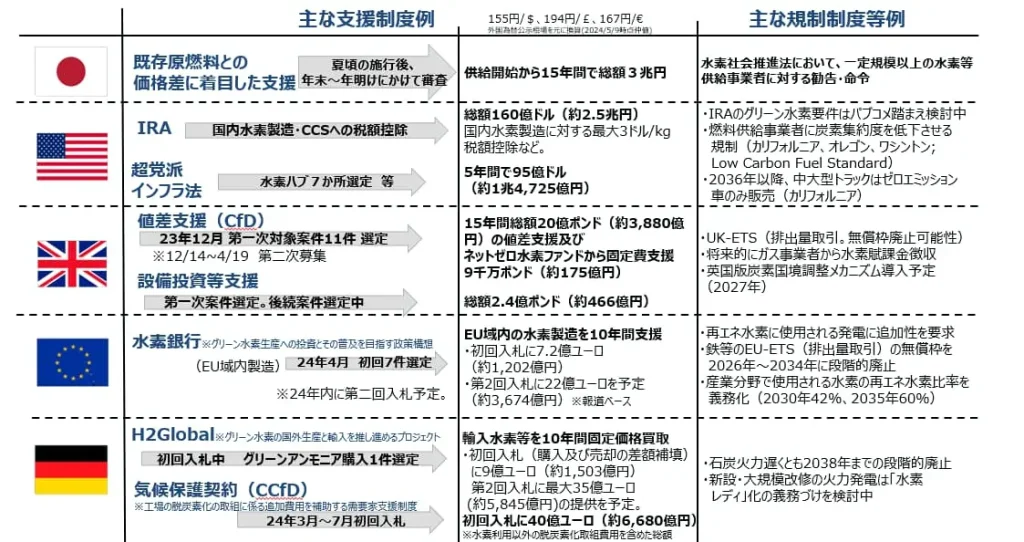

経済面では、水素の平準化コストが天然ガス価格とCO₂輸送・貯留費に強く左右され、地域差が大きいのが現実。米国のIRAは追い風ですが、世界各地で長期オフテイク不足が投資判断を遅らせる“オフテイク危機”も顕在化。

中長期にはグリーン水素のコスト低下が進む見通しで、ブルー水素は移行期の現実解として、適地(安価ガス×低漏洩×貯留適地×産業クラスター)で最大価値を発揮します。

本記事では、定義と性能基準の最新動向、SMR/ATRとCCUSの実像、LCOHと政策・契約設計、LCA/GWP20による環境評価、地域別プロジェクト比較を横断的に整理。

実務に直結する判断材料だけを抽出し、ブルー水素を「使える選択肢」として捉え直します。

ブルー水素とは:定義から“性能基準”へのシフト

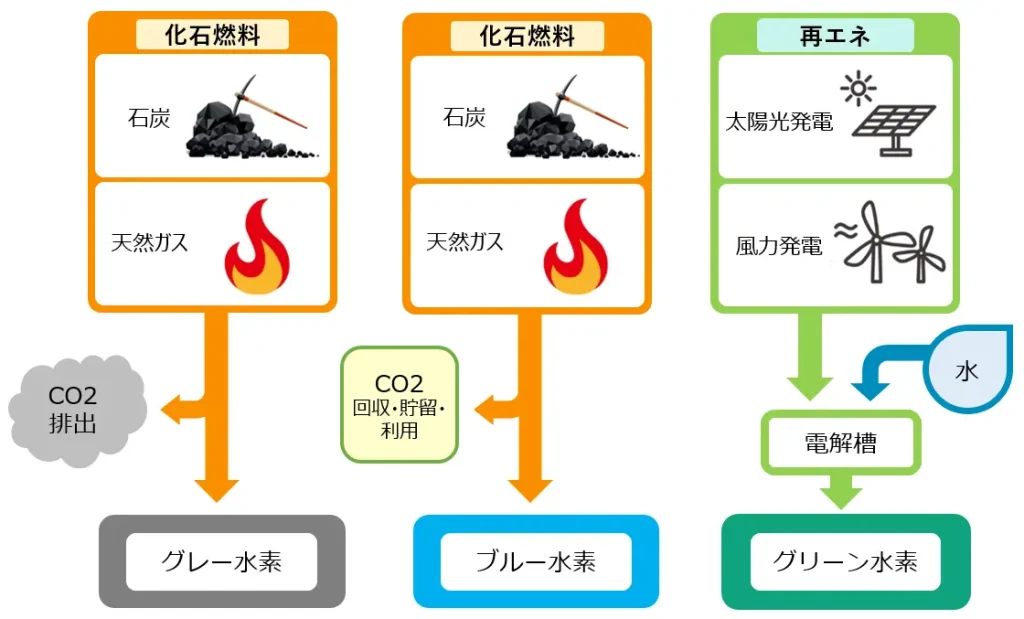

ブルー水素とは、化石燃料を原料に製造される水素のうち、製造過程で発生する二酸化炭素(CO₂)を回収・貯留することで排出量を抑えた「低炭素水素」のことです。

主に天然ガスを水蒸気改質(SMR)や自己熱改質(ATR)によって水素に変換し、その際に生じるCO₂をCCS(Carbon Capture and Storage)やCCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)技術で封じ込めます。

これにより、従来の「グレー水素(CO₂をそのまま排出する方式)」と比べて温室効果ガス排出を大幅に削減できます。

国際的なエネルギー転換の文脈では、ブルー水素は「移行期の解(transitional solution)」と位置づけられています。

再生可能エネルギーを用いるグリーン水素の商業化が進むまでの間、既存の天然ガスインフラを活用しながら低炭素社会を実現する“橋渡し的存在”としての役割を担っています。

特に産業・発電・輸送といった脱炭素化が難しい分野で、ブルー水素が現実的な代替エネルギー源と見なされています。

しかし、近年では「ブルー=クリーン」と単純に評価される時代ではなくなりました。

欧州連合(EU)をはじめとする各国は、ブルー水素の環境性能をライフサイクル全体(LCA)で評価する方向へと転換しています。

つまり、製造段階のCO₂排出だけでなく、原料の採掘・輸送に伴うメタン(CH₄)漏洩までも考慮に入れる新たな「性能基準」が導入されつつあるのです。

EUでは、グレー水素と比較して70%以上の温室効果ガス削減を達成しなければ「低炭素水素」と認定されないルールも進んでいます。

このように、ブルー水素は単なる技術カテゴリーではなく、サプライチェーン全体での炭素集約度を問われる存在へと進化しています。

今後は、CO₂回収率だけでなく、ガス田から輸送ネットワークに至るまでの排出を包括的に管理することが、ブルー水素を「持続可能なエネルギー」として確立する鍵となるでしょう。

▼出典:資源エネルギー庁 次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?

製造とCCUSの実像:SMR vs ATR、そして新興“ターコイズ”

ブルー水素の製造には、主に水蒸気改質(SMR:Steam Methane Reforming)と自己熱改質(ATR:Auto-Thermal Reforming)の2つの方式が採用されています。

どちらも天然ガスなどの化石燃料を原料として水素を取り出す技術ですが、二酸化炭素(CO₂)回収効率やスケール、コスト構造に明確な違いがあります。

さらに近年では、メタン熱分解(ターコイズ水素)という新たな技術も注目を集めています。

SMRとATRの比較 ― 技術・回収率・スケールの違い

SMR(水蒸気改質)は、天然ガスを高温の水蒸気と反応させて水素を取り出す方式で、現在の商業生産で最も一般的な技術です。

このプロセスでは、反応炉内で発生する「合成ガス(H₂+CO₂)」と、外部燃焼による「排ガス」という2種類のCO₂排出源が生じます。

そのため、両方の流れから効率的にCO₂を回収するには、複数の分離・回収装置が必要になります。

結果として、実用的な回収率は60〜92%にとどまり、完全な脱炭素化には至りません。

一方、ATR(自己熱改質)は、部分酸化と改質反応を一体化した技術で、反応自体が放出する熱を利用してエネルギー効率を高めています。

この方式では、生成されるCO₂が単一・高圧ストリームとして得られるため、回収率95%以上という高効率が実現可能です。

さらに、プロセスが密閉型であるため、漏洩リスクも低く、大規模水素製造プラントやCCUS連携型プロジェクトでの採用が進んでいます。

ただし、ATRには酸素供給装置が必要であり、初期投資が高くなる傾向があります。

そのため、規模が限定的なプロジェクトやコスト制約の大きい地域では、SMR方式が依然として主流です。

一方で、炭素回収規制の強化や排出量取引制度(GX-ETSなど)の導入を見越し、長期的な採算性を考慮した企業の間ではATRへの移行が加速しています。

取引制度とは?企業に必要な準備について解説.jpg)

CCS/CCUSの前提条件 ― 成否を分けるのは“コストと社会的受容性”

ブルー水素の鍵を握るのが、生成時に発生するCO₂を封じ込めるCCSおよびCCUSです。

理論上は非常に有効な技術ですが、現状ではコストが依然として高水準にあります。

CO₂の分離・圧縮・輸送・貯留といった各工程で多額のエネルギーと費用が必要であり、1トンあたり数十ドル規模のコストが発生します。

また、CCSの実施には地質的に安定した貯留層の確保が欠かせません。日本では適地が限定的であり、海底下の貯留や海外連携による越境CCSの検討も進んでいます。

加えて、CO₂を地下に封じ込めることへの社会的受容性(社会的信頼)も、プロジェクトの進展における重要なハードルです。

政府はこれらの課題を踏まえ、回収コストの半減(2030年目標)を掲げています。

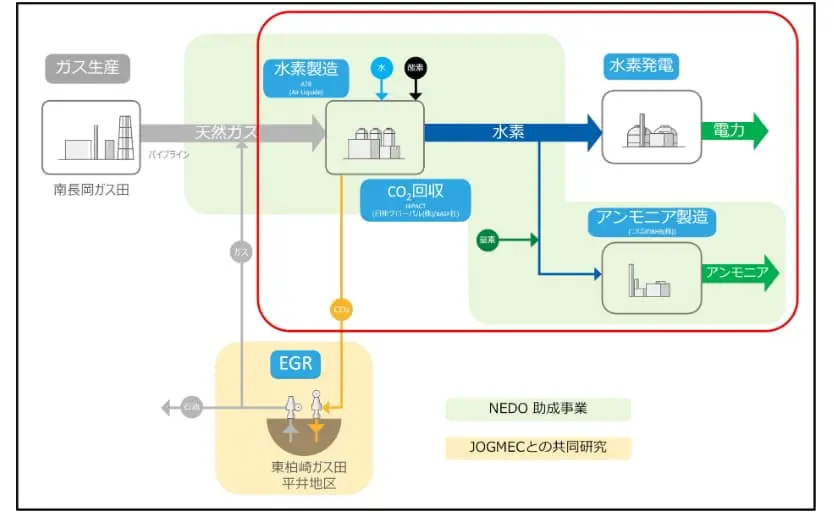

INPEXやJOGMECを中心とした実証から商用への橋渡しプロジェクトが進行中で、将来的にはブルー水素の製造コストをグリーン水素並みに引き下げることが期待されています。

▼出典:新潟県柏崎市での国内初のブルー水素・アンモニア製造・利用一貫実証試験 地上プラント設備の建設工事開始について

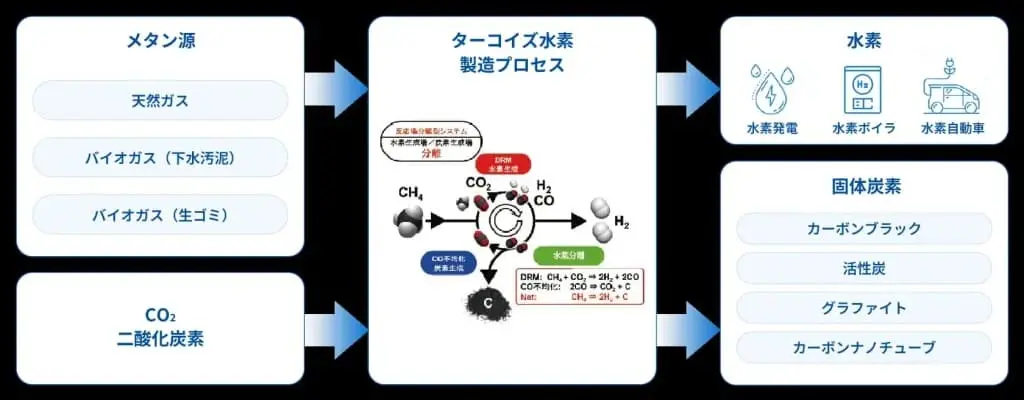

メタン熱分解(ターコイズ) ― CCS不要の新潮流

近年注目を集めているのが、メタン熱分解による“ターコイズ水素”です。

この反応は、

CH₄ → C + 2H₂

という極めてシンプルな化学式で表され、CO₂を直接発生させないという点で革命的な技術とされています。

生成される副産物は固体炭素(カーボンブラックやグラファイト)であり、これをタイヤや電子材料、建材などに再利用できれば、経済的な副収益も期待できます。

この方式はCCSを必要としないため、貯留コストや漏洩リスクを回避できますが、反応温度が1000℃近くに達するため、高耐熱性反応炉の開発やエネルギー投入の最適化が課題となっています。

現段階ではまだ実証段階にありますが、中長期的にはブルー水素と競合する新たな低炭素水素技術として期待が高まっています。

▼出典:荏原製作所 水素を「つくる」

経済性と市場:LCOH感応度と“オフテイク危機”

ブルー水素の普及を左右する最大の要因は、経済性(LCOH:Levelized Cost of Hydrogen/水素平準化コスト)です。

LCOHは、天然ガス価格や設備投資、運転費用、そしてCO₂の回収・輸送・貯留コストによって大きく変動します。

再エネ由来のグリーン水素との競争が進む中で、ブルー水素が「移行期の現実解」として生き残るためには、コスト競争力の維持が不可欠です。

コストの現在地 ― 地域差が支配するブルー水素経済

現在のブルー水素の製造コストは、おおむね1kgあたり1.5〜2.5米ドルが目安とされています。

ただし、これは地域によって大きく異なります。

たとえば、中東(サウジアラビアやUAE)では$1/kg未満のポテンシャルがあり、豊富な天然ガス資源と低コストのCO₂貯留サイトによって高い競争力を持ちます。

一方で、欧州や日本のように天然ガスを輸入に依存する地域では、燃料コストの上昇とCCS関連インフラ整備費用が重くのしかかり、コスト上昇圧力が避けられません。

また、CO₂を貯留する地質構造が限られる地域では、CO₂輸送や液化・船舶輸送の追加コストが発生します。

これにより、ブルー水素の採算性は地域インフラの成熟度と炭素政策の整備状況に大きく左右される構造となっています。

2030〜2050年のコスト軌道 ― グリーン水素との逆転が迫る

長期的なコスト動向を見ると、ブルー水素は横ばい傾向にあります。

理由は単純で、原料である天然ガス価格とCO₂回収コストが大きく下がらない限り、製造コストも構造的に安定してしまうためです。

一方で、グリーン水素は異なる軌道を描いています。再エネ価格の下落と電解装置の学習効果によって、1kgあたりコストが急速に低下しており、国際エネルギー機関(IEA)やブルームバーグNEFの予測では、2030年前後に主要市場でブルー水素とコストが逆転すると見込まれています。

たとえば、現在$4〜6/kgのグリーン水素は、2030年代に$2/kg台前半まで下がる見通しです。

これに対し、ブルー水素はCO₂価格が上がればコストも上昇する構造であり、炭素価格連動型のリスクを抱えています。

つまり、短期的には有効でも、長期的には「低炭素だが持続的に安価とは限らない」エネルギーという現実が浮かび上がります。

▼出典:資源エネルギー庁 水素を取り巻く国内外情勢と水素政策の現状について

政策と取引設計 ― 補助金だけでは支えきれない“オフテイク危機”

政策支援はブルー水素の事業成立を支える重要な要素です。

代表例が米国のインフレ抑制法で、水素の炭素強度に応じて最大$3/kgの税額控除を受けられます。

この仕組みによって、米国では複数のブルー水素プロジェクトが採算ラインを突破し、投資判断段階に進んでいます。

しかし、世界的には明暗が分かれています。欧州・中東・アジアでは、FIDの遅延や計画縮小が相次いでおり、その原因は明確です。

最大の課題は、長期のオフテイク契約(販売先確保)の不足です。

買い手である企業や自治体が、価格や排出認証の不確実性を理由に契約締結をためらっているのです。

特に「ブルー水素は本当に低炭素なのか?」というLCA基準への懸念が、金融機関やESG投資家のリスク判断を難しくしています。

この「オフテイク危機」を乗り越えるためには、需要側のテコ入れ政策が不可欠です。

具体的には:

- CfD(差額決済契約)による価格保証

- 炭素価格制度や排出取引市場(GX-ETS)の整備

- 公共部門・重工業での利用義務化

などを組み合わせることで、市場の信頼性と長期契約の安定性を確保できます。

さらに、地域ごとに水素製造・貯蔵・利用を一体化した“ハブ&スポーク型クラスター”を形成することも有効です。

生産・消費・CO₂回収を同一圏内で完結させることで、コストを下げながらリスクを分散できるためです。

▼出典:目前に迫る水素社会の実現に向けて~「水素社会推進法」が成立 (前編)サプライチェーンの現状は?

環境パフォーマンス:LCA視点と短期指標(GWP20)

ブルー水素が「低炭素水素」として認められるかどうかは、ライフサイクル全体での排出評価(LCA)にかかっています。

かつては「プラントでどれだけCO₂を回収できるか」が主な評価軸でしたが、現在では、上流のガス採掘からCO₂の輸送・貯留、さらには副次的な大気汚染物質まで含めて評価する包括的な視点が求められています。

このセクションでは、ブルー水素の環境パフォーマンスを左右する4つのポイント――LCA全体像、メタン漏洩、水素漏洩、そして国際的なMRV整合性――を解説します。

LCAで見る“本当の低炭素” ― 回収率だけでは測れない実効性

ブルー水素の環境価値を語る際、「CO₂回収率95%」という数字がよく使われます。

しかし、これはプラント単体の回収効率であり、サプライチェーン全体を通じた温室効果ガス削減率とは一致しません。

実際の気候インパクトを正確に把握するためには、以下の要素を含むLCA評価が不可欠です。

- 天然ガス採掘・輸送時のメタン漏洩(CH₄)

- CO₂回収・圧縮・輸送・貯留に伴うエネルギー消費と副次排出

- 改質工程で発生する一酸化二窒素(N₂O)や窒素酸化物(NOₓ)の寄与

つまり、プラント内部での削減努力だけでは「真の低炭素化」は証明できないのです。

欧州委員会(EU Taxonomy)やISO 14067の基準でも、こうしたライフサイクルベースの算定が必須とされており、将来的にはブルー水素の「排出係数」自体が認証条件になる見通しです。

メタン漏洩の臨界性 ― “0.2%”と“2%”の境界線

ブルー水素のクリーンさを最も左右する要因の一つが、メタン漏洩率です。

メタンはCO₂の約28倍(100年換算)もの温室効果を持つ強力な温室効果ガスであり、漏洩率がわずかに上昇するだけで、全体の排出削減効果が大きく変動します。

実際のLCAシミュレーションでは、

- メタン漏洩率が0.2%以下で、かつ高回収率(95%)が維持される場合、ブルー水素はグレー水素比で約75%の排出削減が可能。

- しかし、漏洩率が2〜8%に達すると、削減効果は半減し、場合によってはグレー水素よりも総排出量が多くなるという結果も報告されています。

これは特に、ガス田からのメタン漏洩が多い地域(ロシア、中東など)では重大な課題です。

近年、EUや米国ではメタン排出の厳格なモニタリング義務化が進んでおり、衛星観測やドローン計測によるリアルタイムMRV(測定・報告・検証)が強化されています。

水素漏洩の間接温暖化 ― “見えない排出”の新リスク

近年の研究では、水素(H₂)そのものも間接的な温暖化効果を持つことが明らかになっています。

水素は大気中でOHラジカルと反応し、メタンやオゾンの分解を遅らせることで温室効果を強化する性質があります。

このため、IPCC第6次報告書では水素のGWP20(20年換算地球温暖化係数)を約35〜40としています。

つまり、水素が大気中に漏れた場合、短期的にはCO₂の数十倍の気候影響をもたらす可能性があるということです。

LCA分析によれば、水素漏洩を考慮すると、短期的な温室効果(GWP20)で最大+50%の影響増加が起こり得ます。

特にCCS設備やパイプライン、燃料輸送中の微小漏洩が積み重なると、せっかくのCO₂削減努力が帳消しになるリスクがあります。

MRVと基準整合 ― 信頼を支える“見える化”の重要性

ブルー水素が国際的に認証・取引されるためには、信頼できる測定・報告・検証体制の整備が不可欠です。

欧州・日本・北米ではすでに、GWP100(100年換算)に加え、短期指標のGWP20も併用する方向が進んでいます。

これは、メタンや水素のように寿命が短いが影響が強いガスを正確に評価するためです。

さらに、EUの「CertifHy」、日本の「低炭素水素認証制度」、ISO 14083シリーズなどでは、

- ライフサイクル排出量の共通算定ルール

- 衛星やIoTによる継続監視

- 国際的な排出ラベルの整合

が整備されつつあります。

このようなMRV基盤の信頼性が、ブルー水素のバリューチェーン全体の信用を支える土台となります。

単に「CO₂を回収した」という事実ではなく、どの範囲で、どれだけ、どの期間削減できたかを透明に示すこと――それが、ブルー水素が“本当の低炭素エネルギー”として社会に受け入れられる鍵なのです。

地域戦略と主要プロジェクト:適地適用の現実

ブルー水素の展開は、「技術がある地域」よりも「条件が揃った地域」で進んでいます。

つまり、安価な天然ガス供給、低メタン漏洩、地質的に安定したCO₂貯留層、そして産業クラスターの形成――この4要素がそろう国・地域ほど、ブルー水素の商業化が現実味を帯びています。

北米:IRA×水素ハブ構想で加速 ― ただしFIDリスクも

アメリカは、インフレ抑制法による強力なインセンティブを武器に、ブルー水素の一大拠点化を進めています。

IRAでは、炭素強度に応じて最大3ドル/kgの税額控除が認められ、これがブルー水素事業の採算性を一気に押し上げました。

米エネルギー省は「Hydrogen Hub構想」を掲げ、各州に水素製造・輸送・利用の一体型クラスターを整備中です。

代表的な案件が、テキサス州ベイタウン(Baytown)の大規模ブルー水素・アンモニア計画です。

- 方式:ATR(自己熱改質)

- CO₂回収率:98%超

- 生産能力:年100万トン(NH₃換算)

このプロジェクトはExxonMobilが主導し、将来的には欧州や日本へのブルーアンモニア輸出も視野に入れています。

一方で、最終投資決定の遅延が報じられており、背景には長期オフテイク契約の不確実性や、炭素強度の算定基準を巡る議論が影を落としています。

アメリカの強みは政策支援と資源条件にありますが、「補助金依存の短期ブーム」で終わらせないためには需要創出策の強化が不可欠です。

欧州・英国:デュアル戦略 ― 短期ブルー+長期グリーン

欧州と英国では、「短期はブルー、長期はグリーン」という二段階戦略(デュアルアプローチ)が明確に打ち出されています。

これは、気候中立目標(Net Zero 2050)を維持しながらも、再エネ電力の拡大に時間がかかる現実を踏まえた柔軟策です。

英国のH₂H Saltendプロジェクトはその象徴的存在です。

- 主導:Equinor(ノルウェー国営石油会社)

- 技術:ATR方式(CCS併設)

- 目的:製鉄・化学・発電向けの産業用水素供給

この計画は、英国政府の「産業クラスター脱炭素化戦略(Cluster Sequencing)」の中核を担い、HyNet North WestやEast Coast Clusterと並んでCO₂回収と水素供給を統合するモデルケースとなっています。

欧州全体では、短期的にブルー水素で供給を補いながら、2030年代にはグリーン水素への移行を前提とした政策設計が主流です。

EU委員会も、LCA排出強度70%削減基準を満たすブルー水素を「移行期限定の認定対象」として位置づけています。

中東:輸出志向のブルーアンモニア ― オフテイク危機の象徴も

中東は、世界最大級のブルーアンモニア輸出拠点として注目されています。

特にサウジアラビアのJafurahプロジェクトは、天然ガス資源を活かした大規模ブルー水素計画としてスタートしました。

しかし、2024年には当初目標の一部縮小が発表され、背景には需要先の確保難が指摘されています。

中東諸国は、天然ガスが安価でCO₂貯留に適した地質を持つ一方、

- 炭素認証制度の未整備

- 欧州市場でのブルー水素“低評価”傾向

- ESG投資家による慎重姿勢

といった要因が重なり、輸出モデルのリスクが顕在化しています。

とはいえ、サウジアラムコやADNOCなどの国営企業は、日本・韓国との長期供給契約(MOU)を相次いで締結し、アジア市場を軸にブルーアンモニア輸出を続けています。

中東は「低コスト・高ポテンシャル」である一方、“ブルーの信頼性”をどう証明するかが今後の国際競争力の鍵です。

アジア太平洋・日本:輸入依存と実証フェーズの現実路線

アジア太平洋では、ブルー水素よりも輸入・混焼・実証に重点が置かれています。

特に日本は、再エネ資源が限られる島国として、海外からの低炭素水素・アンモニア調達を中心に戦略を構築しています。

日本政府は「水素基本戦略(改定2023)」で、2030年に年間供給量300万トンを目標に掲げ、その多くをブルー水素・アンモニア由来で賄う計画です。

具体的な取り組みとしては:

- HySTRA(液化水素国際輸送実証):川崎重工・岩谷産業・J-Powerなどが豪州褐炭由来のブルー水素を輸送。

- JERA・出光興産:火力発電所での水素/アンモニア混焼実証を進行。

- INPEX・ENEOS:海外CCS連携によるブルー水素供給スキームを構築中。

このように、日本は「輸入主導+技術実証」という現実的なアプローチを採用しています。

国内にCO₂貯留適地が少ないため、オーストラリアや中東との越境CCS連携が今後の鍵を握ります。

ブルー水素の商業化は、どの国でも可能というわけではありません。

成功の条件は明確で、

安価な天然ガス供給 × 低メタン漏洩 × 安定した貯留地質 × 産業クラスター形成

この4つの条件が揃った地域ほど、ブルー水素の競争優位が確立されます。

逆に、どれか一つでも欠ければ、「高コストで社会的受容性の低いエネルギー」に転じるリスクがあります。

今後のエネルギー地政学は、技術力だけでなく、地質・市場・制度の“総合適地性”が主戦場となるでしょう。

ブルー水素はその中で、地域最適化された移行エネルギーとして、脱炭素社会の過渡期を支える重要な役割を担っています。

▼出典:資源エネルギー庁 目前に迫る水素社会の実現に向けて~「水素社会推進法」が成立 (後編)クリーンな水素の利活用へ

まとめ

ブルー水素は、化石燃料から得た水素にCCS/CCUSを組み合わせてCO₂排出を抑える低炭素水素であり、グリーン水素への橋渡し役として注目されている。

製造方法にはSMRとATRがあるが、特に高回収率(95%超)を実現できるATRは、大規模プラントを中心に採用が進んでいる。

しかし、ブルー水素の環境価値は工場単体の効率だけでは測れない。

近年は、LCA(ライフサイクル)の観点から、ガス採掘でのメタン漏洩や水素の間接的温暖化影響、さらにCO₂輸送・貯留過程の副次排出まで含めた総合評価が求められている。

こうした背景から、単なる技術性能ではなく「どこまで実質的に排出を減らせているか」が問われているのだ。

経済面では、水素の平準化コスト(LCOH)が天然ガス価格やCO₂処理費に強く依存するため、資源条件に恵まれた中東では$1/kg未満の潜在がある一方、輸入依存国では依然として割高である。

この地域差は今後の市場競争を左右する大きな要因となるだろう。さらに、再エネコストの低下により、2030年前後にはグリーン水素が価格で逆転する可能性も指摘されている。

そのため、ブルー水素は移行期における現実的な解として位置づけられつつある。

最終的には、MRV(測定・報告・検証)体制と国際認証を備えた信頼性の高いプロジェクトこそが、市場の持続的成長を牽引していくと考えられる。